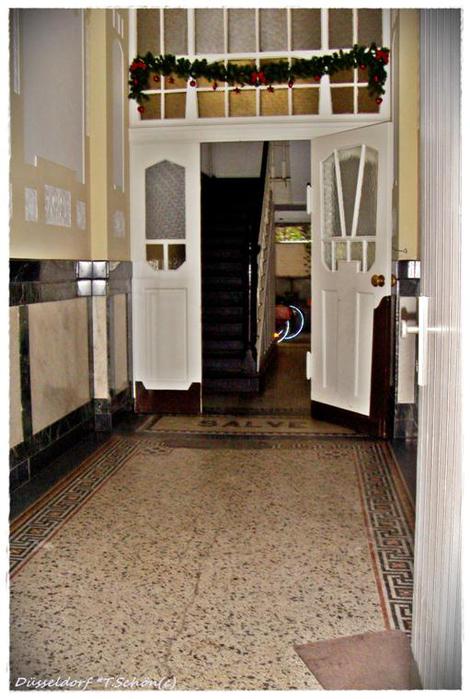

"...Однажды (в 46 году до нашей эры) Юлий Цезарь повелел

считать точкой отсчёта годового цикла

полночь между декабрём и январём.

В тот миг на землю нисходил Двуликий Янус,

бог входов и выходов, бог всех дверей и всех начал."

- статья из номера: АИФ №1 от 30 декабря 09.

Автор: Соколова Любовь

Как бог дверей стал Дедом Морозом

Всё могут короли, а цари и подавно. Пётр I в декабре 1699 (по европейскому стилю) года издал указ, которым повелел праздновать «новолетие» на восьмой день после Рождества Христова, по юлианскому календарю

Подданные, несмотря на то что недавно - 1 сентября! - уже отпраздновали один Новый год, ослушаться государя не рискнули и сделали всё как он велел - ёлок нарубили, бочки со смолой подожгли, из пушек всю ночь в Москве палили. Так в государстве Российском утвердился первый не религиозный, а совершенно светский обряд.

Откуда дед? Как ни изощрялся царь Пётр, детально расписывая, каким образом следует отмечать новогоднюю полночь и как к ней готовиться, одного он не предусмотрел - Деда Мороза. А потому не встретился Мороз с Петром.

Шли годы. Санта-Клаус исправно приносил подарки детишкам католиков и протестантов.

Только в 1840 году Владимир Одоевский опубликовал «Детские сказки дедушки Иринея», где упоминается дед Мороз, который в те года ещё даже не определился, добрый он или злой. Всё встало на свои места в рождественский сочельник 1885 года. После премьеры оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова по пьесе Николая Островского Дед Мороз, что называется, проснулся знаменитым. Снегурочка, по версии этих авторов, приходилась Морозу дочкой. В такой большой стране, как Россия, разнести подарки без помощницы было бы затруднительно. С тех пор их всегда ждут на праздник вместе.

Впрочем, эти двое не всегда купались в лучах славы.

Трудные времена В 1916 ГОДУ, во время Первой мировой войны, Священный Синод запретил устраивать в России «ёлки», усматривая в обычае немецкие корни. Рождество как тихий семейный праздник всё ещё отмечали, а искромётный Новый год был отменён до лучших времён.

К счастью, Дед Мороз и Снегурочка не пали смертью храбрых на полях Первой мировой, хотя не исключено, что они работали в военных госпиталях. После революции в стране поменялось всё: название, календарь, запрещено было Рождество, а светский праздник Новый год, наоборот, стал одним из самых статусных. К Новому году рабочие и крестьяне рапортовали о своих достижениях. Синод был давным- давно распущен. Но сказочную пару реабилитировали только в декабре 1935 года, когда специальным постановлением ЦК ВЛКСМ была возвращена в Россию ёлка. Теперь называлась она не рождественской, а новогодней. К слову сказать, Снегурочка с той поры называется не дочкой, а внучкой Деда Мороза. Советский 1936 Новый год предшествует православному Рождеству и приходится на рождественский пост. Однако носители архаичных традиций – крестьяне - уже вступили в колхозы, и повсюду пульсирует человеческая общность - советский народ.

Дёшево и сердито В 1924 году в СССР был отменён сухой закон и виноделам поручили создать советское шампанское - массовый, относительно недорогой и быстрый в изготовлении напиток. Разработкой технологии по поручению правительства занимался химик-шампанист Антон Фролов-Багреев, который и стал создателем марки «Советское шампанское». В 1928 году зарегистрировали торговую марку, а с 1936-го поставили производство на поток.

Пробки в потолок

Вот чего нам не хватало! В 1936 году - сразу после возвращения ёлки и Деда Мороза - вышло постановление о строительстве заводов «Советского шампанского» в крупнейших городах Советского Союза. Пробки бьют в потолок, пузырьки ударяют в голову. Чего-то ещё не хватает?

Прошло несколько десятилетий, и как только у нас в стране появилось достаточно много рефрижераторов, к запаху советской новогодней ёлки присоединился аромат мандариновой кожуры. Теперь Дед Мороз приносил мандарины не только московским, но и всем прочим детям.

Открывая двери Дед Мороз - явление уникальное. Он не святой и не язычник, он светский старик - работящий, но и повеселиться не дурак, внучку воспитал красавицу-умницу. Ну так при чём тут бог дверей, спросите вы.

Оказывается, склонность волевым решением устанавливать Новый год имел не только царь Пётр I, не только председатель совнаркома Ленин. Пальма первенства принадлежит римскому императору Юлию Цезарю.

Однажды (в 46 году до нашей эры) Юлий Цезарь повелел считать точкой отсчёта годового цикла полночь между декабрём и январём. В тот миг на землю нисходил Двуликий Янус, бог входов и выходов, бог всех дверей и всех начал. Двуликий Янус смотрел одновременно и с равным интересом вперёд и назад. Римский бог дверей, подобно Деду Морозу, не имел никакого отношения ни к Рождеству, ни к сельскохозяйственному циклу. Он просто открывал двери в будущее, чем занимается сейчас наш любимый Дед Мороз…

С весны - на осень До 1348 года (по юлианскому календарю) русские люди праздновали Новый год 1 марта. Собор 1348 года постановил отсчитывать года с 1 сентября; церемония встречи Нового года начиналась с девяти часов утра и была чрезвычайно помпезной.

Назад - в будущее В России шёл 7208 год от создания мира, когда Пётр I издал Указ №1736 от 20 декабря «О праздновании Нового года»: «Известно великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».

Иными словами: летосчисление вести от Рождества Христова, Новый год встречать в ночь на 1 января. Народ согласился на потерю 5000 лет, а когда в 1918 переходили на григорианский календарь, так упёрлись, что до сих пор празднуем старый Новый год, не желая терять две недели.

Кому что нравится Когда Пётр I перевёл россиян на юлианский календарь, католическая Западная Европа уже вела летосчисление по григорианскому календарю, который действовал с 1582 года от Рождества Христова. Но царь сделал свой выбор в пользу Цезаря.

Гулять так гулять! 1 января стало праздничным и выходным днём по указу Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года..."