"Уж вы мне поверьте на слово: нет на свете мальчишки, который не носил бы в кармане перочинный ножик. И это не удивительно. Ведь без нас, перочинных ножиков, - как без рук. Мы на все годимся. Когда-то, давным-давно, нас придумали специально для того, чтобы затачивать нами гусиные перья, и назвали перо-чин-ными. Но с тех пор мы очень многому научились. Конечно, все зависит от того, в чьих руках ты находишься. С удовольствием вспоминаю те годы, когда моим хозяином был мальчик по имени Исаак Ньютон. Но расскажу обо всем по порядку.

Хозяину меня подарил его школьный приятель, которого звали Ричард Хрихлое. Это был, пожалуй, единственный мальчишка в Грэнтэме, который хорошо относился к Ньютону. Однажды утром мы с Ричардом бежали в школу по главной улице Грэнтэма. Мы уже были у самой школы, когда заметили двух спорящих о чем-то мальчишек – Артура Сторера и Исаака Ньютона. Артур был рослым и широкоплечим, а Исаак – худым и тщедушным.

- Это ты стащил бутерброд из моей сумки! – вопил Артур и размахивал кулаками перед лицом Исаака. – Ну, я сейчас покажу тебе, как надсмехаться надо мной!

Он вдруг разбежался и врезался головой прямо в живот Ньютона. Удар был настолько сильным, что Исаак отлетел в сторону, упал и остался лежать на земле. Артур повертел головой и, довольный собой, скрылся за дверью школы. Ричард испуганно наклонился к лежащему без движения Ньютону.

- Исаак, Исаак, вставай же. Тебе очень больно?

Ньютон с трудом приходил в себя.

- Ричард, это ты? Почему я лежу? Ах, да, вспомнил. Опять Артур...

Исаак, которого мать отправила учиться в Грэнтэм, поселился в доме аптекаря Кларка. Артур и его брат Эдуард были приемными сыновьями аптекаря. Поэтому Ньютону доставалось от них и в школе, и дома.

Хрихлое помог Ньютону встать, и мы отправились на занятия. А после занятий началось самое интересное. Ньютон вызвал Артура Сторера на церковный двор. Именно там всегда выясняли отношения все мальчишки. И началась драка. Ну, это было и зрелище! Никогда бы не подумал, что слабак и тихоня Ньютон окажется таким азартным бойцом! Он бил и бил верзилу Артура, пока тот не заревел, как девчонка, и не закричал, что больше не может драться. Это была полная победа!

Вот тогда Хрихлое и подарил меня Ньютону. Я ничего не имел против и ни разу не пожалел об этом. Ньютон был хозяин что надо! У него были искусные руки и умная голова. Каждый перочинный нож просто мечтает о таком хозяине. Как ловко он нацарапал моим острым носом свое имя «Исаак Ньютон» на каменном подоконнике школьного окна – любо-дорого было посмотреть!

На удивление всем грэнтэмцам мы смастерили ветряную мельницу. Эта игрушка была копией настоящей большой мельницы, стоявшей на окраине Грэнтэма. Мой хозяин установил ее на крыше дома аптекаря Кларка. Она была даже лучше настоящей. Большая мельница работала только тогда, когда дул ветер. А нашу мельницу в безветренные дни крутил «мельник» - мышка, которую поймал хозяин. Когда ему нужно было, чтобы она бежала быстрее, он подвешивал кусочек сала перед ее мордочкой. Если было необходимо, чтобы «мельник» остановился, хозяин тянул за нитку, привязанную к мышиному хвостику.

Лично мне больше всего нравилось делать воздушных змеев. Сколько мы их сделали – и не сосчитать! И учтите, хозяин не просто забавлялся. Он наблюдал змеев в полете и постоянно менял конструкцию. Ему хотелось понять, почему один змей летает лучше, а другой хуже.

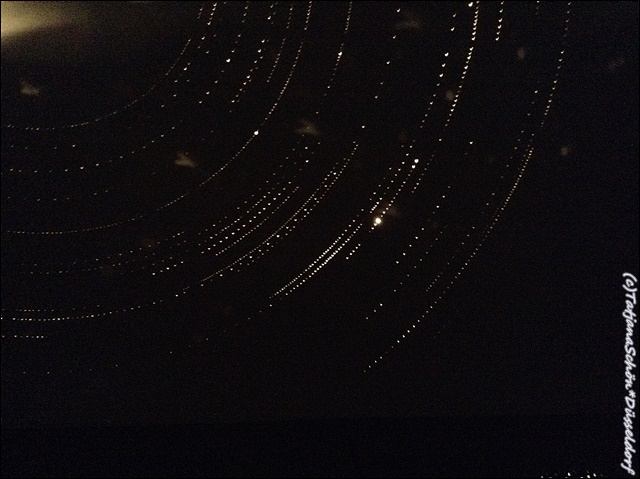

Если мы запускали змеев после захода солнца, хозяин закреплял в них маленькие светильнички, которые тоже мастерил сам. Как красиво мерцали и переливались эти огоньки в темном небе! А вскоре жители городка стали рассказывать друг другу о таинственных кометах, летающих по небу. То-то смеху было!

А какую замечательную тележку мы смастерили! Она была так устроена, что седок мог приводить ее в движение специальной рукояткой. На тележке очень любила кататься девочка, с которой дружил хозяин. Постойте, как же ее звали? Мэри или Кэтрин? А может быть, Сьюзи?.. Нет, не помню. Ведь мы, перочинные ножи, стараемся с девчонками не общаться - еще палец порежут, слез потом не оберешься. Эта девочка была сестрой Артура и Эдуарда, что не мешало ей дружить с моим хозяином. По-моему, она сделала правильный выбор, и поэтому я буду называть ее не просто девочкой, а мисс Сторер – она это заслужила.

- Исаак, сделай мне, пожалуйста, посуду для куклы, - просила мисс Сторер.

И мы с хозяином делали. И посуду для кукол, и игрушечную мебель, и шкатулки для девчоночьих украшений. Хозяин мог смастерить и настоящую мебель, например, книжные полки. Не буду врать, делал он все это не только с моей помощью. У него был целый набор настоящих взрослых инструментов, от которых не отказался бы любой мастер. Но без меня он не справился бы в другом деле. Не забывайте, что я перо-чин-ный ножик. Кто бы затачивал хозяину перья для письменных работ – молоток или, может быть, топор? То-то и оно! А перьев ему нужно было ого-го как много. Ведь мой хозяин и в школе был самым лучшим учеником. Правда, стал он им не сразу. А случилось это так.

Победив Артура Сторера в драке, Исаак Ньютон решил победить его в учебе. Но стоило ему как следует взяться за книги - и он легко победил не только Артура, но и всех остальных мальчишек. Он стал первым учеником в классе.

- Ах, Ньютон, Ньютон, - частенько говорил ему учитель Стокс, качая головой, - если бы ты не тратил столько времени на всякие бесполезные игрушки, ты мог бы стать лучшим учеником школы.

И что вы думаете?! Мой хозяин вскоре стал им! Но вовсе не потому что ему надоели игрушки. А потому что он увлекся наукой. Не мне, перочинному ножу, рассуждать о науке. Но зато я могу рассказать о моем хозяине.

К нему постоянно обращались соседи с одним и тем же вопросом:

- Сколько сейчас времени?

И мой хозяин отвечал им, называя время с точностью до четверти часа. Потому что умел строить модели солнечных часов. Из стен дома аптекаря торчало множество колышков. Между колышками были натянуты веревочки – для измерения длины теней колышков в разные дни и разное время. Когда не было солнца, хозяин пользовался водяными часами, которые тоже сделал сам. К деревянной коробке он прикрепил шкалу времени и стрелку. Стрелку присоединил к деревяшке. Деревяшку поместил в сосуд с водой, в котором проделал отверстие. Вода по капле вытекала из сосуда. Деревяшка опускалась все ниже, поворачивая стрелку. Вот и вся хитрость, а поробуйте-ка сделайте сами!

Помню, над Грэнтэмом разразилась буря. Все жители в страхе забились под крыши своих домов. Но мы с хозяином были не из робкого десятка! Мы смело вышли навстречу буре.

- Исаак, ты сошел с ума! Вернись сейчас же! – кричал нам аптекарь.

- Исаак, будь осторожен! – кричала нам мисс Сторер.

Но хозяин их не слышал. Выбежав на улицу, он сделал отметки на мокром песке и стал прыгать по ветру и против него. Потом он измерил длину прыжков и стал прыгать снова и снова.

- По ветру я прыгаю в несколько раз дальше, чем против ветра, - бормотал он про себя, возвращаясь домой.

Вода стекала с хозяина ручьями, но для него это не имело никакого значения. Ведь это был научный эксперимент для определения скорости ветра – так он объяснил мисс Сторер.

Хозяин любил помогать аптекарю Кларку в его работе. И я его понимаю. Даже мне, перочинному ножику, это было интересно! На аптечных полках стояли склянки, банки и коробочки с таинственными веществами, которые, смешиваясь, меняли цвет, пузырились, взрывались или выпускали в воздух вонючий газ.

Аптекарь был человеком ученым. Он собрал большую библиотеку. Мы с хозяином проводили там много часов. Хозяин читал толстые книги и говорил мисс Сторер, что хочет изучать все науки: ботанику, анатомию, математику, астрономию.

Я, конечно, не так хорошо разбираюсь в искусстве, как какая-нибудь кисточка. Но мне кажется, у хозяина был талант художника. Он много рисовал, и у него это здорово получалось. Если бы вы видели, какие красивые рисунки он делал углем на стенах и красками на бумаге. Он изображал людей и птиц, деревья и корабли. Лично мне больше всего нравился портрет учителя Стокса.

Учитель Стокс сыграл большую роль в нашей с хозяином судьбе. Он считал, что Исаак Ньютон должен обязательно поступить в университет. Учитель обещал подготовить его к университету и сдержал свое слово. Мой хозяин вскоре стал студентом Тринити-колледжа Кембриджского университета. Любой перочинный нож гордился бы, если б его хозяин поступил в такой знаменитый университет, и помогал бы ему во всех его университетских делах по мере своих перочинных сил.

Но, увы, хозяин не взял меня с собой, а подарил на прощание своему младшему брату Бенджамену. Скрывать не стану, сначала я был этим огорчен. Но потом понял, что хозяин прав: такой перочинный ножик, как я, должен лежать в кармане у мальчишки.

Так началась у хозяина и у меня новая жизнь."

(всзято с чудесного сайта Алтайский дом литераторов)