Двери февральские (2014, Фельберт, Золинген и одна из Дюссельдорфа :-)

/Пополнение фотоколлекции. Смотрите!

Read MoreВ этом журнале собрана интересная и полезная для туристов информация о жизни в Дюссельдорфе: про музеи и памятники, билеты и транспорт, отели и рестораны и многое другое.

Пополнение фотоколлекции. Смотрите!

Read More"... Тают, тают, Исчезают Все печали, снег и лёд. Стужа злая Отступает, Соловей весну поёт. У кого полно забот, Кто вздыхает, Унывает, Тот не любит, не живёт. (хорошие переводы, это из "Кармины Бураны")

Февраль, короче (в смысле - короткий месяц, кончился вчера довольно внезапно)) - весенний месяц был. У меня вот нарциссы в садике (карликовые) выскочили, сразу же за крокусами - уже на первой февральской неделе.

В начале этого февраля я была пару раз в городке Фельберт, готовила экскурсию предстоящую и хотела опробовать "на себе" одно необыкновенное кафе))

Ключи в том городке набросаны даже на канализационных люках из-за того, что город ими прославился. "Столица ключей и замков". Про музей рассказывала - ещё "по горячим следам". В "бетонном соборе" этого городка была католическая служба, нам с мужем понравилась проповедь аббата-францисканца (они этой паломнической церковью заведают).

Здание - очень необычное, архитектор - особенный. Атмосфера впечатляет (проверено и на неподготовленных и скептичных по-своему экскурсантах).

А неделю спустя я привезла туда в "экспедицию" (то есть: на весь день с разными компонентами программы) группу спутников из Дюссельдорфа. Завела в лес и бросила (поплутав незначительно :-) по гористому лесу, программу провели насыщенную, я довольна. У одной участницы ноги на следующий день "давали о себе знать", а я ничего не заметила. У меня ноги тренированные (завести, что ли, шагометр). Обещала делать выездные экскурсии в соседние места (и делаю), с погодой повезло. Фото в коллаже (огонь-витраж, три двери, в поезде и лес - Катины).

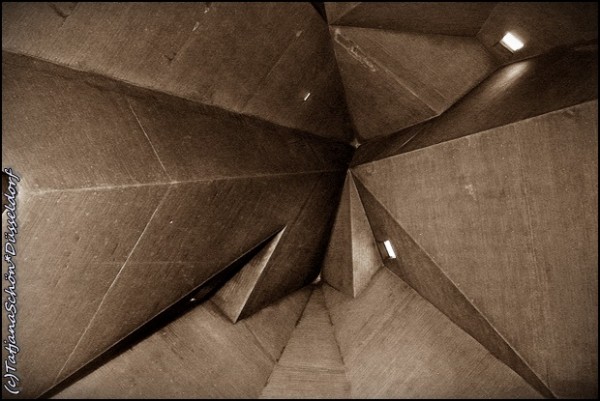

Церковь на спутников моих произвела впечатление. Неожиданное место для такого сооружение и необычная форма для сакральной постройки. Поэтому и хотела её показать в первой "экскурс-экспедиции". Показала. Если сидеть в церкви у алтаря, такой вот вид наверх, к потолку.

Одна из часовен украшена такой росписью на бетоне.

То, что блестит в середине красной розы - Святые дары (в маленьком отверстии, в бетонной же стене). Церковь спроектирована так, что зал становится "уличной площадью", следующее фото сделано с "этажа" многоэтажного (3 уровня-этажа "городского пространства"), алтарь освещают уличные фонари, установленные "на площади" в этой церкви.

Вокруг алтаря (на фото сверху) стоят прихожане, получающие после мессы благословление святого Блазиуса (в православной традиции - святой Власий Севастийский, покровитель скота, в католической же традиции он (врач) относится к четырнадцати святым помощникам, обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления пищей и также считается покровителем домашних и диких животных (согласно житию он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей)...

"Блазий жил в IV в. н.э., был епископом, подвергался гонениям за христианскую веру, замучен ок. 316. Причисляется к четырнадцати католическим святым, которые оказывают помощь в беде. Сохранилась легенда о том, как Блазий однажды спас от смерти мальчика, подавившегося рыбьей костью, поэтому его считают покровителем людей с горловыми болезнями. Известно т.н. "благословение Блазия" (Blasius-Segen), которое должно помочь от болей в горле - совершается двумя свечками, которые держат в виде андреевского креста". (Лингвострановедческий словарь. Муравлева Н.В., Муравлева Е.Н.. 2003.)

Католическая иконография изображает Святого Власия в митре и с епископским посохом и двумя скрещенными свечами - такими свечечными (скрещенными) крестами-свечами 3-го февраля священники благословляют горло каждого, произнося при этом молитву, неустанно одну и ту же, десятки раз. Нас благословили тоже, у нас не должно болеть горло (мне - для экскурсий инструмент, мужу - для преподавания))) - можно работать, не опасаясь сорвать голос.

Прохладно было, но не по-зимнему. Согревались в необычном кафе, где время остановилось. А когда мы там были, "заработала машина времени". Очень необычное. Всё "переполнено" старьём старыми вещами и мебелью 50-60 годов. Ели бергские вафли и пили кофе. Там можно прилично отобедать. Бергскую кофейную трапезу здесь не рекомендую (лучше - в Золингене / Шлосс Бург).

А на улице нам встретился такой вот "кофейно-застольный" прицеп к велосипеду.

В этом месте мои экскурсанты не поверили, что посуда на улице "неприклеенная" стоит. "Своруют же!"

Нет, не боятся воровства (пока) в маленьких благочестивых городках Германии.

А в соседнем местечке - такая протестантская (и потому закрытая большую часть времени) церковь. Период модерна. Редкость.

Жаль, интерьер и витражи не увидела.

А ещё в соседнем местечке (славится ткацким делом, а потому и памятник ткачу с рулоном ткани и мешком денег) идиллия фахверковых домов и покрытых натуральным шифером фасадов.

Покосившееся, старое. Февраль (пусть даже начало), но новогоднее надо бы уже убрать.

А у их церкви в камнях - рожицы "строят".

Погуляла, в общем - душевно.

В филармонии была. Понравилось.

Знаете, что мы (многие!) макаронизируем :-) всё чаще и чаще?

МАКАРОНИЗМ [фр. macaronisme]

- слово или выражение другого языка (первонач. - латинского), механически внесенное в речь, часто с искажением. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.

- смешной способ разговора или писания с иностранными выражениями и со вставкою слов на других языках. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.

- иностранное слово или выражение, механически, в неизмененном виде внесенное в речь, например: Вздумалось моей кузине, бедную меня, малад, проводить жюска Кронштадт (Мятлев; фр. malade – больная, jusqu'б – до). Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

Это я к тому, что я стараюсь не мешать русский и немецкий, но макаронизмы "вырываются" и у меня. И ещё это я к тому, что недавно совсем в филармонии (Тонхалле) была, а в программе музыкального того вечера "Кармина Бурана" - а это произведение содержит такие вот макарони исторические игры слов - макаронизмы, вот мы их слушали их недавно опять (мой муж очень это произведение уважает, да и музыкант он в душе!) В тот вечер пел хор и играл оркестр - оба студенческие, дюссельдорфского университета, а муж там преподаёт (хоть и не музыку))

Что такое Carmina Burana? В первую очередь: иллюминированный (очень уважаю!) манускрипт, рукописный поэтический сборник, составленный в Южной Германии в XIII веке, который теперь хранится в Мюнхене. Название манускрипта на латыни означает «Песни Бойерна» (по монастырю Beuern, ныне Бенедиктбойерн, Бавария, где рукопись была найдена в 1803 году), крупнейший известный сборник поэзии вагантов (средневековых странствующих поэтов). Песни в нём - назидательные и сатирические, любовные, застольные, литургические драмы (Ludi, букв. «игры», песни на немецком языке). Были ещё и церковные песни, но не сохранились. А часть текстов - (там чередуются латинские и немецкие/старофранцузские строчки) - те самые "смешные" макаронизмы. У такой поэзии есть название - "макароническая поэзия", это особый род шуточных стихов, где эффект комизма достигается преднамеренным смешением слов и форм из различных языков.

И про музыкальное произведение пару слов. В 1935 году немецкий композитор Карл Орф отобрал 24 текста разной длины — от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенной, стыдливой и откровенно чувственной, песни застольные, сатирические, философски-вольнодумные - в прологе под названием «Фортуна — повелительница мира» и составляют ещё 3 части кантаты: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви». Хор пролога «О Фортуна» (он повторяется в прологе) звучит сильно — архаично и завораживающе (и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы).

И про влияние на русскоязычную аудиторию (как же я любила эту песенку!): советская популярная песня «Во французской стороне…» («Прощание со Швабией») - оттуда, это по мотивам, то есть, с вольным переводом (автор перевода — Лев Гинзбург, музыка Давида Тухманова) средневековой песни вагантов «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana.

А вот версия "Кармина Бурана"из сети - с песком.

И картинки того вечера.

Фойе филармонии, интерьер бывшего планетария оформлен в 70-е годы.

Народ садится на ступеньки, на одну из разброшенных кожаных подушек.

Семидесятые, капиталистический реализм.

Очень интересен один зал, называется "Зелёный свод".

Свод зеленоватый и выложен керамической плиткой.

Здесь медные светильники.

А вот повсюду за пределами этого зала - стеклянные.

Да, а в зале "Зелёных сводов" всегда показывают немного стекла из Дюссельдорфской музейной коллекции: старинное и современное.

Я эту нашу плането-филармонию очень люблю, она такая стильная и это уже ретро-декор))

Одна работа из стекла - интересное у этой женщины, я пару работ её приметила уже - автор: Ютта Куни, Jutta Cuny (1938-1983) погибла в 45 лет в автокатастрофе((( Талант. Вот это - её стеклянный "Ландшафт" 1980 года...

Он "врезан" в стеклянное "располовиненное бревно", вид с торца.

Вот написала "торец" и засомневалась что-то: а правильно ли? Читаю словарь:

"торец Заимств. в XIX в. из итал. яз., где итал. torso переоформлено в рус. яз. по аналогии со словами на -ец (ср. ситец)." Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 2004.

Сплошные экс-макаронизмы повсюду)))

Приглашали нас на праздничный обед. Очень вкусно было!

Чашки больше под эспрессо подойдут (очень маленькие кофейные) - мой любимый размер. Три разных супа за один раз!

Это единственная для меня возможность вместить "полноценный обед" *(закуска+первое-второе-третье). Добавки ба попросила, и дали бы, но невозможно есть так много, хоть и очень вкусно было!

От застольному - к столовому. Столовым приборам. Была в Золингенском музее Клинков (и Ножей, Вилок и Ложек - колющего и режущего, а также - лопающего) - с гостями, а потому опять с фотографированием мало-мальски только.

Я застолье-то люблю, да и истории всякие. Вот, засняла себе схемы форм столовых приборов. Серебрянные столовые ложки с рукоятками трёх классических форм+декоров (1 - лопатка, 2 - жемчужный декор, 3 - декор-нить): тут - влияние раннего французского классицизма и следы эпохи позднего рококо. Орнамент у столовых приборов (2) называют "жемчужным узором" – в окантовке ручки - нить из "жемчужин" круглой формы - мне они больше всего нравятся и у мужа в фамильном серебре такие))) - мне кажется, что это "безвременный" дизайн.

А вот так - временами менялась форма столовых ножей.

Повысила "столовую" квалификацию, полюбовалась любимчиками в экспозиции, и - дальше, к замку Шлосс Бург. Это я с гостями гуляла в воскресенье по Золингену. И мне пришлось ехать на фуникулёре. Страшилась. Боялась вывалиться из кресла. Там мы "осилили" с гостями бергскую кофейную трапезу. Перекусили, то есть. Красивое место, но в выходные - излюблено посетителями, а без машины туда - авантюра на весь день.

А вот что нагуляно в Дюссельдорфе.

Из современного: бронзовый гвоздь Юккера.

Наш Царь-Гвоздь, если хотите)

Скоро масленица) поэтому так у нас на витринах. Надо зайти, попробовать.

Ну и один ненастоящий-как-настоящий фотограф на выходе из главного вокзала (один пластмассовый фотограф из серии скульптур )

А в это время у его ног - масса людей настояших-как-ненастоящих. Это - карнавал меня уже на нём чуть не растоптали.

В четверг 27 февраля карнавал выплеснулся на улицы. Транспорт переполнен "чудаками". Потом и весь старый город на "осадном положении". Тяжело экскуроводам.

Пока все едут в центр - все свежие и забавные. Мухоморки.

Индианка, дьяволица, колдунья и епископ. Вот у него костюм был - ого-го. Ехал со мной в вагоне, снял митру. Фотографировать в упор стесняюсь, и всё тут!!!

А тут засекла зебру (их было 2! одна убежала в магазин) - сфотографировала сильно издаля(( но какие молодцы))

Зебра пьёт (алкоголь, наверное - все молодые ряженые пьют на карнавале((( иногда сильно лишнее.

Вот и конец февралю, закончится он на этой лестнице-шоколаднице (тут она в некарнавально-почти-пустая). Нарядная реклама шоколада.

Современный Дюссельдорф. Это - здание библиотеки медицинского факультета дюссельдорфского университета - "с поэтическим названием" - имени Генриха Гейне. По сравнению со многими другими немецкими вузами, университет Дюссельдорфа (Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf), основанный лишь в 1907 году, очень молод.

И силён в области медицины. Университет Дюссельдорфа - это, прежде всего, медицинский факультет. Внимания заслуживает высокий уровень не только академической подготовки студентов, но и проводящихся здесь научных исследований по кардиологии, гентерапии, диабету. Считается, что только здесь можно найти такие редчайшие специализации, как медицинская антропология или медицинская социология. Изначально - Медицинская академия, до 1966 года здесь преподавали исключительно медицинские дисциплины, этим и определяется сегодняшнее положение университета, который признан одним из лучших вузов Германии по направлению "Медицина".

Есть другие факультеты? Всего их пять - кроме медицинского, ещё и факультеты: естественных наук (от информатики до географии), экономический, юридический и философский (все гуманитарные специальности, политология, история культуры, немецкий язык как иностранный и средства массовой информации).

Где? В Кайзерсверте, в нескольких шагах от руин замка Барбароссы.

Католическая церковь. Христос ломает свастику. А в бункере взрывают стены для оконых проёмов и прихожане вместе с пастором разгребают обломки.

Ещё одна работа дюссельдорфского скульптора Берта Герресхайма. Барельеф на стене необычной церкви в районе Херд. Церковь-Бункер расположена в левобережной части Дюссельдорфа.

Этот барельеф установлен на стене церкви в севером районе Дюссельдорфа - Кайзерсверте. Создал её местный скульптор Берт Герресхайм в память о "спасителе ведьм" - немецком поэте и священнике-иезуите Фридрихе Шпее фон Лангенфельде (Friedrich Spee von Langenfeld), родившегося здесь в 1591 году и активно выступавшего против пыток и злоупотреблений в процессах против "ведьм". Им была написана знаменитая книга "Предостережение обвинителю" ("Cautio criminalis", изданная в 1631 году, кстати, даже без указания на титульном листе имени автора).

Неробыкновенно интересный человек. Представитель благородного семейства, владевшего в Дюссельдорфе "дворцом Шпее" (где теперь музей истории города). Окончил иезуитскую школу (дюссельдорфскую?), и в возрасте девятнадцати лет поступил в орден. По поручению руководства ордена осуществлял миссионерскую деятельность по обращению германских протестантов в "истинную католическую веру" - как и полагалось в 17 веке. Скончался Фридрих фон Шпее в 1635 году (в возрасте 44 лет) во время чумной эпидемии в Трире, где он работал врачом (лечил пленных французов).

Зимой в Дюссельдорфе не холодно. Рейн замерзал в последний раз в 1942 году. Снег выпадает редко. А вот овечье стадо на заливных рейнских лугах - напротив Старого города - увидеть можно частенько, в любое время года. Это наши дюссельдорфские «живые газонокосилки» - довольно большое стадо овец, которые поддерживают траву в надлежащем ей виде.

В Дюссельдорфе можно бесконечно разглядывать дома и их качественные детали. Тем, кто любит архитектуру начала 20 века - вам непремено на левый рейнский берег, в район Оберкассель, любоваться.

Деревня на Дюсселе - так дословно переводится название города Дюссельдорфа. И деревенское может вам встретиться в центральных фешенебельных районах.

Так и живём: по-деревенски просто в черте столичного, стильного, модного и глобального города. А по моему, Дюссельдорф - город-коктейль.

Вокзал Дюссельдорфа - Hauptbahnhof - расположен центрально, чист (почти белый пол!), удобен. Магазинов и точек питания на вокзале много и работают они без выходных, что очень важно в воскресные и праздничные дни!

Самые вкусные бретцели в городе продаются здесь, в ларьке Brezel Bub (между 10 и 11 платформами)! Самый вкусный йогурт - в булочной Le Crobag (между 12 и 13 платформами), открытой круглосуточно.

Чего нет в здании вокзала? Зала ожидания с "сидячими" местами. Присесть можно в небольших "закутках" на платформах, откуда отправляются поезда дальнего следования.

Полезно знать: В Дюссельдорфе есть один - он же главный - городской вокзал (и ещё две станции, где останавливаются региональные поезда: Дюссельдорф-Аэропорт, к северу от главного ж/д вокзала, и Дюссельдорф-Бенрат, южнее главного ж/д вокзала), поезда дальнего следования делают остановку также на станции Дюссельдорф-Аэропорт.

Так оформлено фойе мэрии Дюссельдорфа. Чугунные каминные плиты 19 века(они устанавливались на заднюю стенку топки, украшая внешний вид и аккумулируя тепло очага)

А в мэрию можно войти любому, без пропуска. Открыта она по будним дням. По средам проводятся бесплатные экскурсии по помещениям мэрии (на немецком языке, начало 15 часов, без записи, прийти может любой желающий или любопытствующий:)

Какой Дюссельдорф на ощупь?

В городе есть два тактильных плана для незрячих. Этот - на Кёнигс-аллее, на большом мосту через ров Кё-грабен, где останавливается туристический автобус.

А второй вы найдёте у стен ратуши в Старом городе.

Немцы любят супы. Дюссельдорфцы любят супы из супной "Даузер" - есть такая культовая супо-забегаловка на рынке Карлсплатц, куда забегает в обеденный перерыв деловой люд.

Read MoreПланируя выездную "Бергскую программу", отправила накануне приглашение её участникам.

"Здравствуйте, участники Первой Бергской экспедиции, посмотрите предложение по программе, вот что у меня напланировано..."

Read MoreВ этом музее есть двери, уже поэтому туда надо каждому любителю сказок: "Красной Шапочки" (там есть модель "дёрни за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется") и "Золотого ключика", конечно! Интересно там, можно приобщиться к истории "заковыристого" ремесла, и на примере развития этого ремесла многое отследить.

Это я туда культурную "экспедицию" нашему дюссельдорфскому клубу организовывала. Вчера я была очень занята организационно-экскурсионным, но вот что там в музее можно увидеть (фотографировала не вчера, а подготовительно).

Как там в музее? Он небольшой, но информативный и всё (почти) можно "вскрывать", мы почти всёвзломали вскрыли, буквально, до закрытия музея (каламбур)). В 18 часов нас попросили угомониться и идти по добру по здорову убираться в свой Дюссельдорф уже домой.

А в начале было вот такое "Облако" - зависло над входом в экспозицию.

Воздушная инсталляция из 1500 ключей местных жителей. Мне ((даже)) не поверили, что их там так много - и быстренько пересчитали. Результат подсчётов подтвердил недоверчивым и пытливым мою информацию. А я и не настаивала. Вообще стараюсь не настаивать (вывод - я очень ненастойчивая).

Убедитесь и вы, рекомендую всё всегда проверять и пересчитывать рассматривать в реале и самостоятельно. В этом городе, известном как центр "замкостроения" с 17 века, в основном все и до сих пор занимаются замками и сейфами. А лишние ключи сдают в музей, и там они "валятся" с потолка (их превращают в дождик даже)...

Самая "солидная" дверь в экспозиции - она ужасно скрипела и, как оказалось, для большинства опрошенных мной экскурсантов стала "самой" дверью дня.

Смотрителей-охранников и сигнализации в музее замков нет. Как это показательно и приятно-приятно! И все двери открыты любознательности и шаловливости.

История дверей и замков Древнего мира

Дверь и замок с ключом на копии фрагмента погребальной мраморной доски (античное, римское)

Ещё одна дверь в мою коллекцию :-)

А вот это - дверь (опять же - древнеримская), металлическая. Буквально: дверь на замке! Присмотритесь: эта двухстворчатая дверь, которая может открываться (если найти рычаг малюсенький), тогда за ней будет открыт доступ к замочной скважине. То есть: это замок, на нём есть дверь, за дверью - замочная скважина, куда вставляется ключ, который открывает замок на двери))).

Затейники!.. Это я о древних римлянах. Они в слесарном деле так преуспели, что всё средневековье инженерная мысль не поспевала за римскими стандартами.

Фактически (это из перелопаченного мной материала для вчерашней экскурсии):

Замки — это изобретение городов. В маленьких поселениях античности замки были не нужны, потому что "все друг друга знали" и было стыдно воровать. Правда, засовы применяли и тогда — от внешних врагов, от чужаков или зверей, нападавших на поселение.

Курьёз ещё в том, что в период, называемый «бронзовым веком» появились первые замки, которые были изготовлены из дерева. Один из первых рисунков и описание такого (персидского, или ассирийского, во дворце ассирийского царя Саргона II - 1 тысячелетие. до н.э. - в верховьях реки Тигр, сейчас Ирак) замка опубликовал ещё в 1803г. в журнале "Universal Magazine" Доминик Вивант-Денон, французский дипломат и писатель, который сопровождал Наполеона во время египетской экспедиции. Так что на момент открытия Э. Боты конструкция уже имела модное название «египетский», а специалисты называют такие замки «tumbler», «pin-tumbler», "с падающими штифтами", "игольчатого стакана" и т.п. Описание открытия оставил очевидец Джозеф Бономи младший в книге «Ниневия и её дворцы» (издана в Лондоне в 1853г.): "В конце зала была массивная одностворчатая дверь, закрывшая выход. Она была заперта тяжёлым деревянным замком типа, который можно ещё встретить на Востоке. Ключ, также деревянный, имел такие размеры, что его нужно нести на плече (как коромысло?!?)." При вставлении ключа засов возвращался в исходное положение - скользил справа налево и входил в квадратный паз в стене - и дверь или ворота открывались. Похожие замки, говорят, до сих пор используются в странах Африки.

А вот античные греки придумали «лаконский ключ» (от названия области Лакония) в V веке до н. э. Он был меньше, имел бородку с зубцами и был уже настоящим ключом, а не засовом. В одной из сцен комедии Аристофана (около 446...385 г. до н.э.) «Женщины на празднике Фесмории» сообщается: «...ныне дверь гинекея сторожит печать, наложенная мужем и засов. Но мало этого: любовникам на страх заводит муж молосских псов. И можно было и это простить. Но вот чего не в силах мы снести. Бывало, прежде мы хозяйничали сами, могли из кладовой брать потихоньку и муки, иль масла, иль вина... теперь и этого нельзя. Ключи с секретами мужья уж носят, проклятые лаконские ключи о трех зубцах...».

В римско-античном же "замочном" деле слились достижения народов Средиземноморья, Азии и Европы (особую лепту внесли кельты). Появились первые цельнометаллические конструкции, как стационарные (накладные) так и съёмные (навесные) замки. Последние, возможно, были заимствованы из Азии (Китай, Индия). Ключи к ним были длинными прутами, изогнутыми или совсем кривыми, с колечком на конце. Во времена Гомера бронзовый ключ длиной 50–75 сантиметров напоминал изогнутую в виде буквы S монтировку. Наиболее многочисленным из стационарных был модифицированный «штифтовой» замок с характерным «выталкивающим» литым бронзовым ключом, получивший название «римский». Следующим этапом развития стали пружинные замки с ключом поворачивающимся. Начиная примерно с третьего столетия нашей эры в древнем Риме стали появляться железные ключи, для более богатых людей изготавливались сложные замки, а соответственно и сложные ключи из драгоценных металлов – преимущественно сплава серебра и золота, так называемого сплава «Электра».

Как и все передовые технологии римского мира практически вышли из употребления в период «тёмных веков». Наступил «железный век» и стали делать преимущественно крупные железные замки накладного типа с вращающимся ключом - фактически то было возрождением римских технологий. Специалисты считают, что принципиальных новаций в период средневековья практически не было.

Но, как видим, ковать в средневековье научились знатно и вычурно.

Стучалась с этой стороны.

И они же, люди добрые, научили пользоваться вот этим замком. Там не всё просто.

Поиграли (все взрослые, между прочим, но как дети детям тоже интересно там - наверняка!)

Околдованная замочная скважина.

Мастерство усовершенствовали и усложнили до предела. Из "умной" путеводительно-экскурсионной информации по этому периоду ещё:

Главным методом обработки железа была ковка, и кузнецы-виртуозы осваивали всё более сложные механизмы. В период позднего средневековья произошло разделение кузнечного ремесла на собственно кузнецов (обработка металла с обязательным нагреванием) и специалистов по холодной обработке металла — слесарей (новая профессия - люди, которые делали замки) Название профессии (происходит от немецкого Schlosser (Schloß — замок, Schlüssel ключ), как и слесарная, а затем замочная терминология из Германии, попали ко многим народам Центральной и Восточной Европы. Например, засов стали именовать «ригель».

Поворот бородки ключа проталкивал засов и позволял освободить дверь. Это был простой и надёжный метод, но в довольно большое отверстие для ключа без труда помещалась отмычка. Так в замке появились перегородки, препятствующие засовыванию туда чего попало. Только подходящий к данному замку ключ мог, благодаря уникально совпадающим вырезам в сложной системе неподвижных пластин (барьеров) внутри замка, провернуться в этом тесном лабиринте.

XIV век - в Германии образуются первые гильдии мастеров замочных дел. В 1449 году Йорг Хойц (Jorg Heusz) из Нюрнберга получил звание замочного мастера, сегодня его причисляют к самым известным и лучшим часовым и замочным мастерам средневековья. В веке XVI профессии слесаря и часовщика становятся идентичными. В кодексе Людовика XIV (1650) замочное дело названо 4-м искусством. Вообще стать замочным мастером было нелегко. Например, дети, чьи отцы имели «нечестивые профессии» (могильщик, палач - тут ещё "как то" понятно, но и пастух, ткач, кровельщик, мельник, цирюльник и даже музыкант!), не имели возможности начать обучаться «честной профессии замочного мастера». Три года будущий мастер был учеником, потом несколько лет подмастерьем (от 3 до 9 лет он должен был странствовать по свету), потом платил большой взнос и делал «шедевр» — так называлось замечательное произведение, которое должно было показать, что подмастерье достоин называться мастером.

Вот этот ключ "фонарь" с бородкой "расчёской" - верх сложной резьбы по металлу. Поэтому он не "работал" ключом, а только образцом, говорящим - в рекламных целях - о мастерстве изготовивших его.

И замок - из категории таких "дипломных" работ.

Мастера имели при себе такие "образцы" для показа потенциальным заказчикам.

Вот эта "семейная" кованая ручка позабавила меня.

Замочная скважина могла быть оформлена простенько - лягушкой.

Или так:

А вот так?

Замки, ключи и оковки периода Возрождения очаровательны.

Накладные замки (прикрепляемые к стене изнутри) - было модно делать их ажурными, чтобы владелец мог видеть внутреннее сложное устройство и радоваться, что всё слаженно работает.

Ручка на железной двери "сейфового" образца, "видавшая виды".

Дверь пуленепробиваемая с секретом. Чтобы открылась замочная скважина, надо нажать на одну их "заклёпок".

И, не смотря на то, что теперь все музейные посетители на секретную заклёпку жмут постоянно, механизм работает. Вот уж - гарантированное немецкое качество, на века!

Фактически, "скачок" в 18 век, а оттуда до замечательного 19-ого совсем уж недалеко.

В 1769 году Джеймс Ватт (James Watt) изобрёл паровую машину, в Англии началась эпоха индустриализации и это период «первой технической революции» конца XVIII—XIX веков дал мощный толчок и замочному делу. В середине XVIII века усовершенствованные ларцы с железной оковкой превращаются в первые шкафы, а тут уже не так "далеко" и до сейфов.

В 1778 году англичанин Роберт Баррон изобрёл замок «качающимися рычага двойного направления» - первый личиночный замок с несколькими язычками, дополнительную надежность которому обеспечивало то, что язычки требовалось поднимать точно на определенную высоту. Благодаря Роберту Баррону врезной замок упал в цене и стал доступен «самым широким слоям населения»

А вот несчастный французский король Людовик XVI, казнённый жестокими французскими революционерами в 1793 году, любил, говорят мастерить замки, ключи, засовы (и теперь потомки французов-революционеров в Версале показывают его мастерскую). Говорят ещё, что королева Мария-Антуанетта раздражалась от такого неподходящего для короля занятия (грязные руки короля-слесаря ей не нравились!) и что однажды в запертом помещении дворца начался пожар, якобы Людовик XVI своими собственными слесарными инструментами вскрыл дверь, в результате чего огонь удалось быстро погасить. "Может, это был единственный французский король, принёсший реальную пользу?"...

В Англии же дело шло к солидному накоплению капиталов, в 1795 году Эдуард Тэн (Eduard Tann) основал первую европейскую фабрику по производству шкафов для хранения денег, а через два года в этой стране была основана первая сберегательная касса в Англии. В XIX веке всё изменилось. Появились мануфактуры и фабрики, ключи и замки из штучного товара стали массовым - таким было начало промышленной революции на Европейском континенте.

А вот вам пример фабричного производства из Москвы, от русского Ивана (Смирнова) - "несгораемая портативная касса" с российской этикеткой и с медалями даже.

Довольно простая и "грубая", надо сказать, в сравнении с немецкими и английскими (отмечено экскурсантами). С навесным замком.

Естественно, что технически сильно "проигрывает" выставленным рядом кассам-сундукам, "встроенный замок" в которых занимает всю площадь верхней крышки сундука, при одном повороте ключа механизм этого замка совершает 26 действий!

В маленькой комнате в дверном проёме - малюсенькая экспозиция неевропейских замков 20 века. Ближний Восток и Африка. Кое-где время остановилось.

А я вот очень-очень довольна этим музеем. И не только потому, что там двери! На что я хочу обратить внимание потенциальных посетителей:

А так как я готовилась и интересовалась, нашла ещё статью "Ключи и замки в религиозных обрядах и суевериях" (Об авторах: Лаврус Анна Георгиевна, историк-археолог + Лаврус Александр Сергеевич, инженер), приведу тут выборочно некоторые наблюдения (и ссылку на ещё одну очень содержательную и интересную их статью "Замки эпохи бронзы".

Эмблема ключа (двух ключей), принадлежала богу порога, входа и выхода, вообще дверей и начала любого деяния - двуликому римскому Янусу. Янус был до Юпитера божеством неба и солнечного света. Утром он открывал небесные врата и выпускал солнце на небосвод, а на ночь запирал эти врата. Кроме этого, Янус закрывает старый и открывает новый год. Как страж входа в дом, Янус изображался с жезлом привратника и ключом.

Ключ можно встретить и на изображениях воина Ипполита. Его ключи – символ ремесла, которым он занимался до того, как был обращен в христианство св. Лаврентием. Ипполит был римским солдатом, охранявшим заключенных христиан. Его арестован и казнили за то, что помогал хоронить христианских мучеников по обряду. Работники тюрем и правоохранительных органов считают его своим покровителем, несмотря на то, что казнили его за неисполнение служебных обязанностей.

Ключи и замки использовали также в свадебных обрядах. На свадебном сговоре клали замок под порог и запирали сразу после прихода в дом жениха, а потом кидали в реку, чтобы брак был крепким. В других местах этот обряд производили при первом приезде жениха в дом невесты, чтобы свадьба состоялась, и выгодный жених не отказался или (и) при входе молодых в дом после венчания. К свадебным обрядам относится также обычай передавать молодой жене при входе в дом жениха связку ключей, как символ управления хозяйством. При разводе ключи отбирали. В древнем Риме, для формального развода мужу достаточно было сказать жене традиционную фразу: «Бери свои вещи и иди прочь» и отнять ключ («Законы XII таблиц» IV.3.).

На Вологодчине свадебный обряд имел некоторые отличия. Сурову попадалось очень много замков, гораздо больше, чем можно было предположить в исследуемых усадьбах дверей. Причина, в том, что по повсеместно принятому у славян обряду, выходя из церкви после венчания, молодые переступали через положенный на порог замок, который после этого запирали - чтобы «брак был долгим». Затем, замок и ключ выбрасывали (топили в реке, колодце…). На Вологодчине выбрасывали только ключ, а замки оставляли дома. Поэтому так много старинных замков Сурову удалось найти как при раскопках, так и в брошенных домах.

Замки находят иногда в погребениях. Во всем мире распространено суеверие, что в доме, где умирает человек, следует отворить все двери, замки и задвижки. Даже в мебели и сундуках открывали все замки. В Китае для этой цели пробивали дыру в кровле дома. На Украине, при похоронах умершего ребенка клали ему на грудь запертый замок, чтобы не умирали другие дети. В XIX в., чтобы смерть не могла вернуться в дом, кидали при погребении замки в могилы. Изредка, для большей силы различных наговоров на «ключ», его на время кладут в гроб к покойнику.

В Ирландии существовал обычай делать больному прижигание вдоль головы раскаленным церковным ключом, для исцеления (уж очень похоже на пытку! от чего так лечили, не указано!). В других местах верили, что холодный ключ, приложенный к спине, останавливает кровотечение из носа. ... У восточных славян к открыванию замков прибегали, чтобы облегчить роды."

— Я так и думал, — сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. — А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой... — Эта дверца и этот золотой ключик, — проговорил Карло, — сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей. Он вложил ключик в замочную скважину и повернул... Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике... Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. 1935, Алексей Толстой

В городе Фельберт есть музей, куда у меня была запланирована заключительная часть наших вчерашних приключений (а как не каламбурить:-)

Приглашая одну группу любознательных и образованных спутников

В городе Фельберт есть музей, куда у меня была запланирована заключительная часть наших вчерашних приключений (а как не каламбурить:-)

Приглашая одну группу любознательных и образованных спутников проверяя уровень их внимания "задавала" им "домашнее задание по математике".

Вот такую задачу получили экскурсанты "на дом" (получайте и вы, заочники:)))

"Задача (Математическая комбинаторика): Перед нами 10 закрытых замков и 10 похожих ключей к ним. К каждому замку подходит только один ключ, но ключи смешались. Возьмем один из замков, назовем его первым и попробуем открыть его каждым из 10 ключей. В лучшем случае он откроется первым же ключом, а в худшем - только десятым. Сколько нужно - в худшем случае - произвести проб, чтобы открыть все замки?"

Экспедиция была задумана в город Фельберт – «ЗамОчную столицу Европы» в воскресенье, 16 февраля 2014 (и только музеем ключей и замков программа не ограничилась). Не хотелось упустить возможностью отведать Бергскую кофейную трапезу, бергские земли (столицей которых исторически был Дюссельдорф) показать поближе и на конкретном примере ландшафт, архитектуру, особенности быта и традиции.

Краткая сводка с места событий :)

Начали в 11:00 и завершили в 19:30 на главном вокзале Дюссельдорфа. Получилась большая и довольно насыщенная выездная программа на целый день (постараюсь рассказать ещё - очень много впечатлений!) Погода порадовала. Я плохо переношу поездки на автобусах.

Главный сюрприз из поездки в Фельберт-Невигес - необычайная церковь. Собор Богородицы (нем. Mariendom) называют ещё Бергским собором.

Время строительства: 1966-1968 годы, архитектурный стиль: постмодернизм. 35-метровая "скала из бетона и стекла". Это одна из наиболее интересных ранних построек знаменитого немецкого архитектора Готфрида Бёма - нем. Gottfried Böhm (род. в 1920 г.), задумавшего возвести церковь, которая выглядела бы как монументальная скульптура, - не случайно многие считают её произведением в духе экспрессионизма.

«Круто заострённая группа объёмов из бетона песчаного цвета возвышается над полигональным планом».

«Высокой экспрессии формальной композиции вторит торжественное эмоциональное напряжение интерьера».

В церкви - свод, подобный гигантской пещере внутри скалы из бетона и стекла, мощно возвышающийся над алтарём, масштабные цветные витражи и уличные фонари.

В церкви - свод, подобный гигантской пещере внутри скалы из бетона и стекла, мощно возвышающийся над алтарём, масштабные цветные витражи и уличные фонари.

Бём не повторяет здесь традиционно удлиненное в плане устройство церкви и варьирует несущие конструкции и перекрытия из оболочек, мембран и складчатых конструкций, "жёстко" и выразительно комбинируя бетон, сталь и стекло.

Архитектура по Бёму – это "больше, чем здание, трёхмерный объект городской среды, это - мысль, идея, постулат". Это "архитектура-проповедь", "утверждение истины". Его архитектура не нейтральна, она экспрессивна - материальная мощь в стиле брутализма.

Годы ученичества Готфрида Бёма совпали с эпохой национал-социализма, когда в архитектуре господствовали гигантоманские проекты Шпеера (Albert Speer). В первые месяцы войны он попал на фронт, "к счастью" почти сразу же был тяжело ранен и освобожден от военной службы.

Первой самостоятельной работой Готфрида Бёма-архитектора стала в 1947 году часовня "Богородицы на развалинах" (Madonna in den Trümmern). По сути, это не церковь (и даже не часовня), а монумент, памятник войне, созданный 27-летним архитектором на развалинах разбомбленной церкви, вокруг чудом сохранившейся статуи Мадонны

Среди немецких мастеров XX века он признан пионером модернистской храмовой архитектуры. К концу 70-х годов в "послужном списке" этого архитектора значилось более 70 храмов, восстановленных или заново построенных по его проектам. Именно за совокупность данных заслуг ему в 1986 году была присуждена Притцкеровская премия, считающаяся аналогом Нобелевской премии в области архитектуры (Г. Бём до сих пор остается единственным немецким архитектором, отмеченным этой наградой).

Величественность и оригинальность церковного зодчества Бёма заложили основы современной западной сакральной архитектуры.

Этот архитектор считает библиотеки, театры и концертные залы "храмами современности".

История паломничества длится уже больше трёх столетий. К находящемуся в маленьком Невигесе очень небольшому по размерам чудотворному образу Пресвятой Богородицы, называемому «Непорочным Зачатием», вот уже 333 года не прекращается массовое паломничество.

В период Реформации, в конце 16 века христианская церковь в Невигесе перешла в собственность протестантов (это сегодняшняя евангелическая церковь). Совсем рядом - небольшая крепость Харденберг. Анне Асбекской (Anna von Asbeck) пришлось помочь католикам обзавестить новой церковью, она организовала постройку небольшой католической церкви, освящённой в честь Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В наступившие затем годы Контрреформации эта церковь перешла "под крыло" ордена францисканцев, которые организовали здесь в 1680 году мужской монастырь. В этом же году один монах-францисканец, которого звали Антониус Ширли (Antonius Schirley - из другого францисканского монастыря, в Дорстене), сообщил настоятелю монастыря в Невигесе о том, что во время молитвы перед изображением Девы Марии из молитвослова несколько раз услышал женский голос: «Возьми меня в Харденберг, там меня будут почитать». Далее сообщается, что от данного образа Богородицы происходили чудесные исцеления, в том числе по молитвам к нему исцелился тяжело больной князь-епископ Падерборнский и Мюнстерский Фердинанд фон Фюрстенберг. В 1681 году чудотворный образ Девы Марии перенесли в Невигес и вскоре к нему началось массовое паломничество.

Многократно к образу Богородицы вместе со свитой наведывался дюссельдорфский курфюрст Ян Веллем (Jan Wellem) - и не один (в сопровождении своей первой жены Марии Анны). Не вмещающую наплыва паломников церковь св. Анны пришлось к 1728 году перестроить, чтобы увеличить и расширить возможности для приёма паломничества. В 1889 году церковь вновь реконструирована.

Сейчас она - приходская католическая церковь, там интересны оформление органа, старый и новый алтарь. Алтарное пространство украшено картиной кисти Якопо Пальма Младший (Palma il Giovane +1628), ученика Тициана.

А паломников теперь принимают в стенах Собора, который задумывали строить ещё в начале 20 века, собирали деньги, но кризисы и войны мешали этим начинаниям. Количество паломников значительно возрастало, особенно в кризисные годы. Так, перед Первой мировой войной сюда ежегодно прибывало 100 тысяч верующих, а в 1935 году отмечен абсолютный максимум — 340 тысяч паломников. И после Второй мировой войны число паломников вновь увеличилось (в 1954 году в Невигес пришли 300 тысяч верующих). В объявленном католической церковью конкурсе на лучший проект нового собора приняло участие 15 архитекторов, победил Готфрид Бём из Кёльна. Летом 1966 года был заложен первый камень, а 22 мая 1968 года построенный собор освятили.

В нём может одновременно находиться до 6 тысяч человек, что делает культовое сооружение вторым по величине после Кёльнского собора (в Кёльнском епископстве).

А вот так Бём видит зло, змея, попираемого ступающим...

Разглядите импозантную крышу здания универмага начала 20 векапо адресу Дюссельдорф, Кё № 1 ...

... и "расшифруйте" огромные замысловатые маскароны, спрятанные под ней на южном фасаде.

Да, и пальмы в Дюссельдорфе есть. На улицах, не в оранжереях :-)

Автор журнала «Всё о Дюссельдорфе», градовед и гид по Дюссельдорфу.

Автору приятно

получать отзывы

от читателей

и экскурсантов

АНОНСЫ

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите мне на mydusseldorf@gmail.com

В Европу!

Германия-онлайн

Посольство Германии

Чарующее путешествие

Deutsche Welle

Копирование материалов разрешено только с указанием автора и ссылки на цитируемую статью

При поддержке design-ed.ru