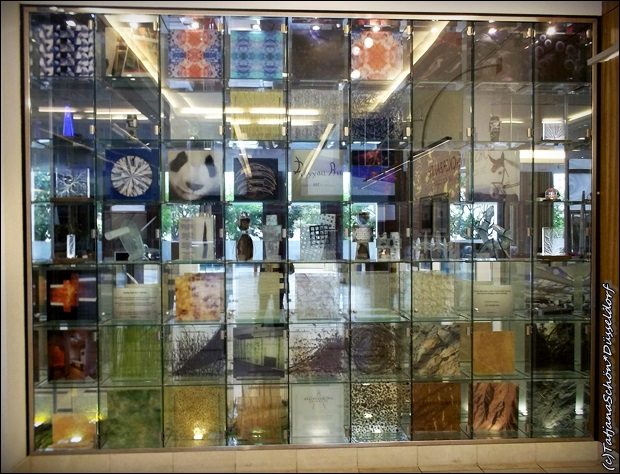

В Дюссельдорфе есть много искусства, галерей, мимоходом и бесплатно - тоже есть. А в отеле одном пятизвёздочном - оригинальная "Вертикальная галерея". То есть, там переходишь не из зала в зал, а переезжаешь в стеклянном лифте с этажа на этаж, поднимая всё выше и выше свой культурный уровень))) В этот раз там фото. Я (пока ждала гостей) покаталась на лифте ознакомилась и хочу поделиться впечатлениями и информацией.

А вот он, диван, в расщелине между американским и европейским материком. Тють-в-тють.

Фотографии отпечатаны на акриле, а он бликует, пардон. Но я идею хочу донести, а уж качественные изображения - заинтересуется если кто - ищите в сети или не пропустите возможности, если будет, присесть на красный диван посмотреть воочию.

И его красный диван путешествует через континенты не просто так, а во имя высоких целей гуманности и мира во всем мире. Наверное, поэтому Хорст Вакербарт сначала снимал на большом красном диване разных известных людей планеты, для этого тяжеленную красную "мёбель" он возил по всему миру—от Африки до Северного полюса.

Когда рухнул «железный занавес», дошла очередь и до России. В 2007 году в московском Музее современного искусства состоялась первая российская выставка, на которой были представлены 24 портрета российских знаменитостей "на подобающем фоне" и на знаменитом уже предмете мягкой мебели.

"Тут немец один приезжал. Хорст Вакербарт. Спрашивает:

— А что у вас в Перми интересного есть? Необычного?

...

— Ну, есть профессор один, монстров разводит. Волкособов. Он волков и собак скрещивает.

— О! — говорит немец. — Гут! Хочу! Мне такой нужен! Я его на красном диване сфотографирую.

...

— Нет проблем, сейчас мы ему позвоним, привезем. Фотографируйте на здоровье. На своем красном диване.

— Кому позвоним? — спрашивает немец. — Кого фотографируйте?

— Профессора, кого же еще?

— Найн, — говорит немец, — я монстра хочу. Волкособа фотографировать. На красном диване.

Ну, эта задачка посложней будет. Поди объясни зверю, что у старинной фотокамеры выдержка длинная, поэтому сидеть надо смирно — не моргая. А еще поди объясни фотографу, что ему, немцу натовскому, на территорию военного института, где разводит своих волкособов профессор Касимов, путь заказан. Короче, командование запретило вносить красный диван на территорию института. Поэтому красный диван поставили у забора, с этой стороны. Прямо в снег. Дело было в начале марта. Профессор Касимов привел из питомника Гоя, велел ему запрыгнуть на диван и сидеть там. А чтоб не спрыгнул, профессор ему кусочки сосисок бросает. Выдавит чуть-чуть сосиски из целлофана — бросит, выдавит — бросит. А Гой — здоровенный зверюга, альфа-самец, семьдесят пять процентов волчьей крови — сосиски на лету глотает. Ловко так. Волкособы вообще ловкие. На цепи сидя, птиц ловят. Добавка к армейскому пайку. Ну вот, сперва сосиски легко из целлофана выдавливались, а потом замерзли. И вообще все замерзли — ассистент, переводчица, профессор. А немец — он в тулупе — знай себе снимает. Час снимает. Полтора часа. Гою тоже все равно: волкособы хорошо мороз переносят. Ему главное — чтоб сосиски летали.

Ну, наконец съемка закончилась.

— Все, — говорит знаменитый фотограф, — гут. Мне теперь в туалет надо и чашечку горячего кофе.

Вот беда! Институт за городом. В лесу. До ближайшего кафе ехать и ехать. В институте, конечно, тоже туалет имеется. И кофе горячий в офицерском буфете. Да только немцу натовскому туда нельзя. Что делать? Профессор Касимов на забор институтский указывает:

— Вот туалет. Битте!

— Да вы что?! — У переводчицы глаза стали круглые.

Профессор махнул рукой и повел всех в буфет. И по дороге по закону подлости они повстречали замкомандира. А немецкий ассистент в этот самый момент вытащил из кармана «мыльницу» и сфотографировал замкомандира на фоне плаца. Профессор успел прошептать «Найн!», но было поздно. Знаменитый фотограф, конечно, в туалет сходил, горячего кофе попил и к себе в Германию уехал. А профессора Касимова на плацу перед строем назвали пособником немецкого шпиона и пообещали уволить. Но не уволили.

Профессор Касимов читает в институте курс лекций под названием «Многообразие псовых». Его курсанты — кинологи. Минно-розыскная служба и патрульно-розыскная. В институте питомник есть. Там разводят овчарок и волкособов.

Человек пытался скрещивать волка с собакой всегда и безуспешно. Человек всегда думал, что, если скрестить волка с собакой, получится существо преданное, как пес, могучее, как волк, смелое, как хозяин. А на деле выходит — пшик. Ублюдки рождаются. Неуправляемые, трусливые, с вечно поджатым хвостом. При виде человека их понос пробирает. Антропофобия, извините за выражение. Это в научной литературе описано не единожды. И всеобще признано: помесь волка и собаки — тупиковый путь гибридизации. Точнее, гибридный дисгенез. Ублюдки нежизнеспособны. Это природная защита — от смешения видов. И против природы не попрешь. А профессор Касимов попер. Тринадцать лет назад.

Профессор интересовался поведенческими аномалиями у диких животных. Ну, кто-то автомобилями интересуется, кто-то почтовыми марками, или монетами, или моделями боевых кораблей. А профессор Касимов — поведенческими аномалиями. И его знакомый рэкетир Сережа знал об этом интересе. И вот однажды рэкетир Сережа звонит и говорит:

— Профессор, тут один мужик волчицу продает — ну чистая аномалия! Ведет себя как пудель.

Сережа, к слову, разбирался в диких животных: прежде чем стать рэкетиром, он охотником был. Рысь добывал, медведя, волка.

— Покажи волчицу, — говорит профессор.

— А поехали!

И приезжают они в поселок лесозаготовителей. К мужику, что волчицу продает. Он ее в логове взял. Щенком еще. Она у него два года живет. На цепи. По ночам воет. Дети из города приезжать перестали. Боятся. Весь поселок боится. Оу-у-у!

— Берите, — говорит мужик, — а то я ее новым русским продам. На чучело.

Профессор подошел к волчице, чтобы получше рассмотреть, она вскочила, положила ему лапы на плечи и посмотрела в глаза. В этот момент с профессором едва не случилось то, что случается с тупиковым гибридом при виде человека. Но тут волчица лизнула его в нос, и профессор понял: чистейшая аномалия. Волки себя так не ведут.

— Беру, — сказал он.

Если это генетическая аномалия, рассуждал профессор, то, вероятно, потомство волчицы будет таким же дружелюбным, контактным. Но чтобы это выяснить, нужно провести эксперимент. А чтобы провести эксперимент, нужно написать проект, выбить финансирование. И если провернуть это быстро, пока мужик не продал волчицу на чучело, то он, профессор Касимов, совершит свою маленькую революцию в науке. А почему бы и нет?

В назначенный день мужик привез волчицу в институт — на заднем сиденье своего автомобиля. Волчицу обступила толпа любопытствующих — так она даже хвост не поджала. Напротив, пошла к людям знакомиться. Люди — врассыпную. Совершенно отвязный тип поведения. Доместикационный. У людей такое тоже случается. Вот у профессора племянник есть — ему тоже все пофиг. Сейчас в тюрьме сидит. Короче, мужик, что волчицу привез, получил свои две тысячи рублей, сообщил, что зверя зовут Найда, и уехал. Зверя определили на довольствие, вкололи прививки и посадили в вольер. Ну да, в клетку. Повесили табличку «Волк Найда». Оу-у-у!

Профессор Касимов стал ждать течки. Сперва хотел покрыть волчицу мосфильмовским волком. На «Мосфильме» уже лет двадцать пытаются вывести ручных волков. Думал, что найдет хорошего самца. Без антропофобии. Отвязного. Чтоб как Найда. Не нашел. Поэтому подыскал подходящего немца. В смысле кобеля немецкой овчарки. Очень покладистый. Капитана Киселева кобелек.

В один прекрасный январский день профессор вывел Найду из вольера, сам на табурет сел, волчицу — животом на колено. Держит. А курсант сверху кобеля пристраивает. Ну, постарался кобелек капитана Киселева, и волчица понесла. Это потом профессор вычитал, что волчицы во время течки смертельно опасны. А тогда он про волков мало что знал. Потому и щенков слишком поздно забрали от Найды. Она их воспитать успела. Как только человек появляется у вольера, мать командует: «Лежать, бояться!» Вот они и выросли — не сказать что трусливые, скорей недоверчивые. Второй помет был удачным. И третий, и четвертый, и пятый. А все свои «неудачки» профессор дома содержит. «Неудачки» по двору бегают, за высоким забором. Профессор им пять будок сколотил. По ночам воют. Соседи боятся. Коллективное письмо написали — в администрацию, в милицию, в прокуратуру. Чтоб профессор Касимов от монстров своих избавился. Оу-у-у! Вот и жена с сыном сторону соседей приняли — не сказать что боятся, скорей не доверяют. Звери все-таки. И взгляд у них волчий. У собак, у тех все эмоции на лице: радость, обида, злость. А у этих — исподлобья. Будто в душу тебе заглядывают. Внимательный — и никакой. Ноль эмоций. Зверский взгляд. И зверем диким пахнут.

«Удачки», они в институте живут. Гой, Рей, Дина, Заир, Берта, Харлей, Джек, мама Найда… Как завоют в десять глоток — у личного состава кровь в жилах стынет. Оу-у-у! Их учат тому же, чему и служебных собак. Валить преступника, искать взрывчатку, наркотики, врезки в нефтепроводах. А поскольку звери эти сильней собак, выносливей и нюх у них на четыре порядка острей — со служебными обязанностями они справляются лучше любого немца. Берта за месяц научилась врезки искать — а у немцев на это два года уходит. И на соревнованиях побеждают. Гой, Берта — чемпионы войск. При минус тридцати спят в сугробе. Паразиты их не тревожат. Эпидемия энцефалита была — немцы мрут, а этим хоть бы что. Немцев в восемь лет списывают, а Гою уже тринадцать — и все работает. И зубы как у молодого, не сточенные.

Правда, команду «голос» не может выполнить. Не умеют они лаять. И когда преступника берут — норовят не за руку схватить, а «сходить в горло». Инстинкт, знаете ли. А еще они, взрослея, матереть начинают. Пытаются подчинить себе человека. Ну, как в стае. Рыкнуть могут, руку прикусить, команды не выполняют. «А ты кто такой, чтоб командовать?» И если вовремя не отреагировать, зверь станет неуправляемым. Тогда его — только на чучело. Поэтому с матереющим нужно по-волчьи, как в стае: матом, пинком, голодом. Хотя наказание голодом — не самое действенное. Эти звери по три недели могут не есть. Уже дерьмо свое жрет, мочу пьет, а все равно, увидав человека, рыкает. Ну, тогда его на строгий ошейник — и к бамперу. И по проселку, на средней скорости, до потери пульса. В общем, если вовремя обломать да как следует воспитать — вот тогда друг человека получится.

Курсант Леша на выходные Берту домой забирает. Шампунем помыть, феном высушить. А Лешиной дочке четыре года. И она ездит на Берте верхом. Один раз, заигравшись, сломала ей хвост — вот так взяла и закрутила своими ручонками. Берта взвизгнула, поскулила, хвост зализала, но ребенка не тронула. Берта обломанная. Воспитанная. На задних лапах танцевать умеет.

— Звери в стае ведут себя так, чтоб не разгневать лидера, — объясняет профессор Касимов, — но если лидер будет все время щелкать зубами, то стая распадется. Или убьет лидера. Баланс нужен. Очень тонко все. Как в любом обществе, — многозначительно молвит профессор. — Однако на минуту прервемся, — добавляет он, — надо в гастроном заскочить.

— Вам как всегда? — спрашивает продавщица и взвешивает молочных сосисок. — Сто десять рублей.

— Дорогие, сучье вымя! — бормочет профессор, отсчитывая купюры.

Молочные сосиски — это тот самый баланс. Для сохранения равновесия в стае профессора Касимова. Однако сосиски не заложены в смету финансирования исследований. Собственно, в смету заложены лишь шестьсот граммов овса и четыреста граммов мяса. В день. На каждого зверя. Согласно уставу. А лабораторное оборудование, публикации, поездки на семинары и конференции — такого нет в смете. В конце концов, это же не научный институт, а военный. Ать-два, левой! Но профессор и тому рад. И свои эксперименты он придумывает из чего бог пошлет. Из подручных средств. Вот, скажем, эксперимент на остроту обоняния. Профессор и его курсанты выкуривают пачку сигарет, тушат бычки и бросают на землю. И Харлей среди этих смердящих бычков находит тот, что курил Касимов. Или еще: пахучую жидкость разводят в ведре и дают нюхать. Уксус, спирт, масляную кислоту. В концентрации 1:10, потом 1:100 и так далее. Сперва людям дают нюхать, потом овчаркам, потом волкособам. Короче, стоят пять ведер, в четырех чистая вода, в пятом — этанол в концентрации 1:10 000. Это несколько молекул этилового спирта на ведро воды. Харлей подходит к пятому ведру и усаживается перед ним — принимает «сигнальную позу».

Согласно изысканиям профессора Касимова, нюх волкособа в четыре раза острей, чем у немца. И в десять тысяч раз острей человеческого.

Узнав об этих изысканиях, приехала команда исследователей из Москвы. Из Федерального медико-биологического агентства. Привезли образцы крови женщин, больных раком. Здоровую кровь на месте взяли. И все это дали волкособам нюхать. И те вынюхали — которая кровь больная.

— Это у них от волков, — объясняет профессор Касимов, — волк по запаху определяет: опа, дружок, у тебя проблемка! Ты болен, вот тебя я и съем. Они ж санитары леса.

Тот эксперимент надо было б закрепить, но у москвичей финансирование кончилось. А потом их руководитель умер. Доктор наук. От рака. И все заглохло. Оу-у-у!

Однако результаты собственных экспериментов профессор Касимов обещает опубликовать на будущий год. Когда все перепроверит. А потом закроет проект. Собственно, он уже закрыт. Новое командование сказало: «Хорош вам там волков с медведями скрещивать». Да, так и сказало. Оу-у-у! Это после истории с немцем. Ну той, с немецким фотографом, который всех на красном диване снимает. Гой, кстати, немного попортил красный диван. Помочился. Профессор Касимов хотел было извиниться, но немец остановил:

— Гут! Нет проблем.

У него этих красных диванов… Первый он в Тихом океане утопил. Второй сгорел во время учений пожарной команды. Третий сотрудники музея по незнанию выбросили на свалку. Четвертый лев порвал.

А фотографию Гоя на красном диване профессор Касимов видел. Она в пермской арт-галерее висит. Профессору не понравилось. Ничего особенного. И стоило ради этого диван через полмира тащить? Странные люди. Чем только не занимаются!

Это профессор Касимов про немца так говорит."

Статья Дмитрия Филимонова «Волкособы профессора Касимова» была опубликована в журнале «Русский пионер» №30.

Хотя многие больше ничего кроме вот этой достопримечательности не знают

Хотя многие больше ничего кроме вот этой достопримечательности не знают

1

...несколько этажей выше (всего их 10): зацепил вот этот зверь сначала. Подпись: "Гой. Пермь, Россия. На службе у государства"

1

...несколько этажей выше (всего их 10): зацепил вот этот зверь сначала. Подпись: "Гой. Пермь, Россия. На службе у государства"