Аахенский собор-драгоценность.

/

Прошлое воскресенье провели в Аахене. Какой там кафедральный собор! Для меня он самый-самый во всей Германии, как большая драгоценность.

В этом журнале собрана интересная и полезная для туристов информация о жизни в Дюссельдорфе: про музеи и памятники, билеты и транспорт, отели и рестораны и многое другое.

Прошлое воскресенье провели в Аахене. Какой там кафедральный собор! Для меня он самый-самый во всей Германии, как большая драгоценность.

игрушечно... В этом близком к Дюссельдорфу городке много забавных деталей и ярких красок, даже в феврале.

Радуют глаз магазинчики Ненужных Вещей.

Как всегда, творчество. "Позитив", как стало модно выражать хороший настрой.

Не могла не улыбнуться собаководам.

Время остановилось? Да! В этом городке я очень хорошо вижу, каким был бы Дюссельдорф, если бы он не стал городом-резиденцией и не получил бы того развития, что превратило бы его в современный город...

В этой фото-подборке только одна деталь из мира настоящего времени и тем самым выделяющаяся из исторических кулис.

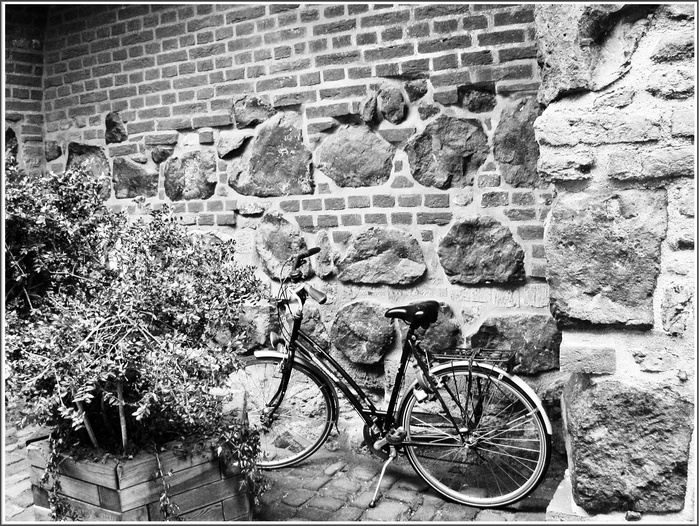

В субботу довелось опять прогуляться в старинный Цонс, помечтать и неторопливо прожить пару приятных часов без гламура, машин, спешки и суеты.

Вокруг - старина, миниатюрность, любовь к деталям, деревенская непритязательность. Я там частенько пополняю свою фотоколлекцию.

Обязательно - двери и ручки, окна :-)

Уже рассказывала про Цонс. А вот ещё немного исторических пояснений, понравившиеся мне (цитирую одну толковую статью на сайте "Немецкой волны":

"Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб? Правда, средневековая стена со сторожевыми башнями и следы древних римлян здесь имеются.

"Здесь будет город-крепость!". Наверное, такую или похожую фразу произнес кельнский архиепископ Фридрих III фон Саарверден (Friedrich III. von Saarwerden) в далеком 1372 году. И уже вскоре между Кёльном и Дюссельдорфом появился новый таможенный пост для взимания дани с купцов, перевозивших товары по Рейну, - крепость Цонс (Feste Zons). В наши дни и уже более столетия Цонс - популярная цель для однодневных туристических поездок из соседних городов.

В Средние века баржи вверх по течению Рейна тянули на канатах. Пройти мимо, не заплатив пошлину, было невозможно, чем и пользовались все правители, владевшие территориями вдоль реки, а количество таможенных пунктов на Рейне в эпоху феодальной раздробленности исчислялось десятками. ...

Отметим, что кёльнские архиепископы входили в число германских католических иерархов, считавших сбор рейнского налога (Rheinzoll) исключительной привилегией церкви. Они даже пытались с помощью Папы Римского добиться разрушения Пфальцграфенштайна, возведенного светскими правителями - пфальцграфами из баварского рода Виттельсбахов. Но замок и ныне там.

По значению для казны средневековые рейнские пошлины можно сравнить с нефтяными месторождениями индустриальной эпохи. Каждый феодал "бурил скважины" на своих территориях и не обращал особого внимания на соседей. Если и обращал, лишь желая их отобрать. ... Архиепископ Фридрих III фон Саарверден являлся не только духовным иерархом, но и, если можно так выразиться, "по совместительству" правителем собственного Кельнского курфюршества (Kurköln) - одного из семи изначальных курфюршеств Священной Римской империи германской нации. Именно курфюрсты, согласно Золотой булле, принятой в Нюрнберге в 1356 году, избрали германского короля, который затем становился императором. Другими словами, архиепископы Кельна были фигурами в средневековой Европе очень влиятельными.

Власть в таком церковном курфюршестве по вполне понятным причинам (целибата, обета безбрачия) переходила не по наследству, а в результате выборов нового архиепископа. Часто ими становились младшие сыновья знатных немецких династий. Они не могли, как старшие, наследовать отцовские владения, поэтому шли по церковной линии.

Фридрих III фон Саарверден происходил из очень влиятельной семьи, а свой пост занял даже прежде, чем достиг минимального для таких церковных должностей 30-летнего возраста: его родственники добились от Папы Римского специального разрешения.

На землях своего курфюршества князь-архиепископ обладал не только духовной, но и светской властью, в том числе правом назначать и собирать налоги. Курфюршество росло постепенно, сначала состояло из разрозненных территорий, но в итоге заняло примерно стокилометровую полосу земли шириной около 25 километров вдоль Рейна.

В свою очередь, Кёльнское архиепископство (Erzbistum Köln) по территории не было тождественно курфюршеству, а значительно превышало его. За пределами собственных земель архиепископ обладал лишь духовной властью. Например, Кельн не входил в курфюршество.

Жители Кёльна, обладавшего городской самостоятельностью в империи, пустили своего нового верховного пастыря в его собственный Кафедральный собор только после того, как тот письменно подтвердил независимость города и отказ от претензий на светскую власть на его территории! Правда, такие заверения и обещания не всегда гарантировали стороны от многочисленных конфликтов. Такие вот особенности средневековой религиозно-политической географии.

Финансовые дела курфюршества велись из рук вон плохо, оно не вылезало из долгов. Иногда условием для избрания нового архиепископа являлось "торжественное" обещание не начинать новых дорогостоящих проектов, но, как правило, вскоре о них забывали.

До 1372 года архиепископский налоговый пост находился в Нойсе (Neuss), ближе к Дюссельдорфу, но русло Рейна постепенно менялось, он удалялся от стен города, да и жители Нойса начали заявлять дополнительные претензии на часть таможенных сборов. Назревал конфликт.

Чтобы избавиться от лишней головной боли и гарантировать собираемость налога, столь важного для хронически пустых касс, архиепископ фон Саарверден решил перенести таможенный пост в одну из своих собственных деревень - Цонс"...

Автор статьи - Максим Нелюбин.

Охотно ссылаюсь на эту грамотную статью = здесь же милые зимние картинки, а нам повезло с сухой и не очень холодной прогулкой, хоть и пришлось подогреваться глинтвейном)))

...у кого-то. Мне эти люди незнакомы. А они радуются рождению девочки Фриды, что и изобразили на фасаде своего дома.

А я проходила мимо и подумала "Это лучше, чем вывешивать флаги".

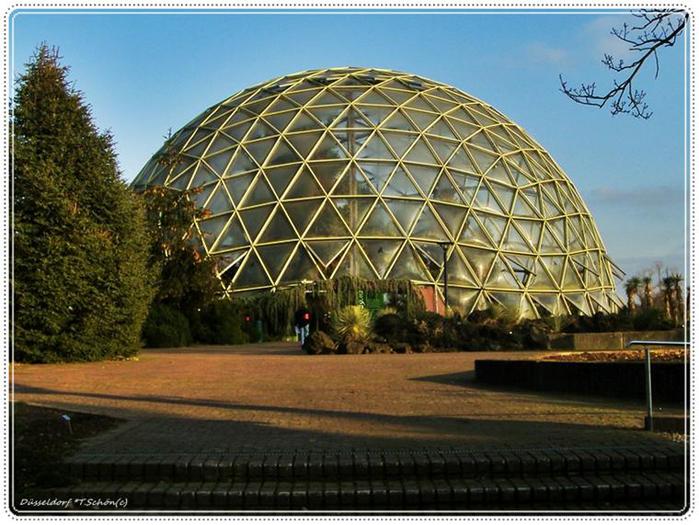

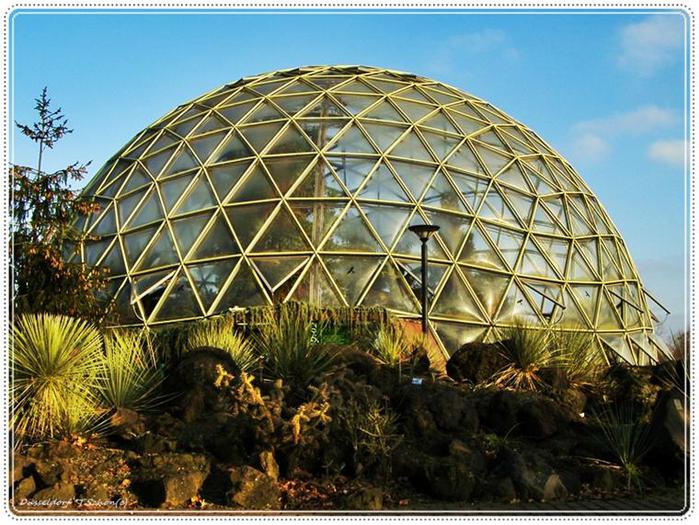

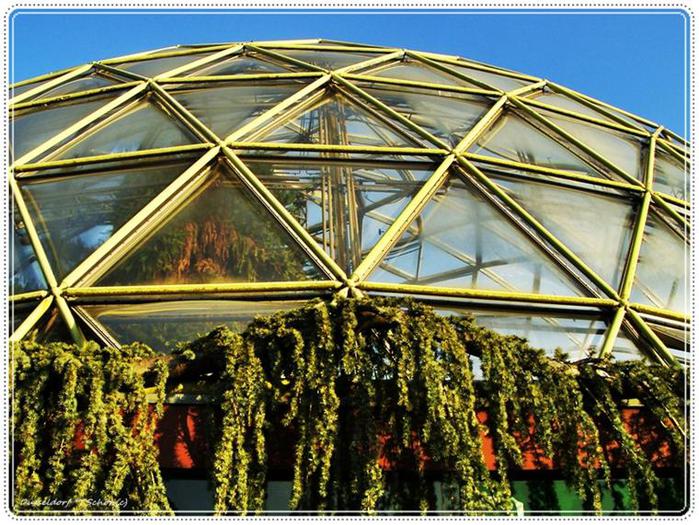

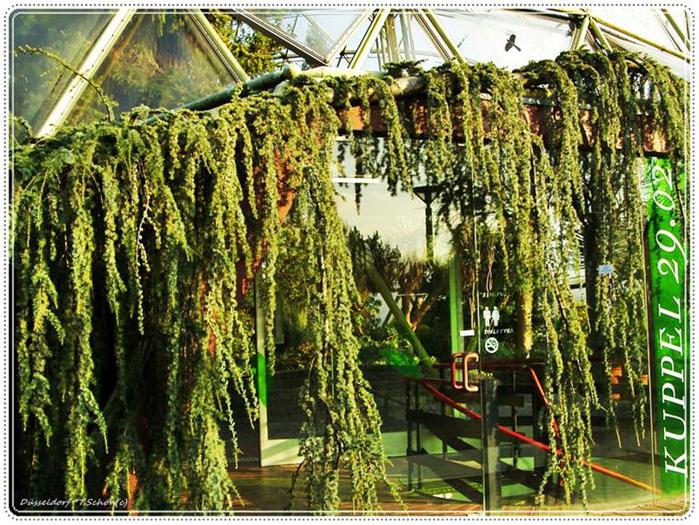

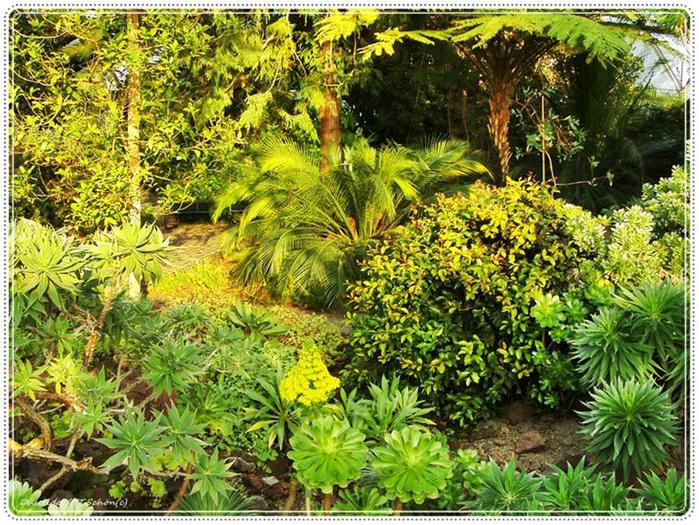

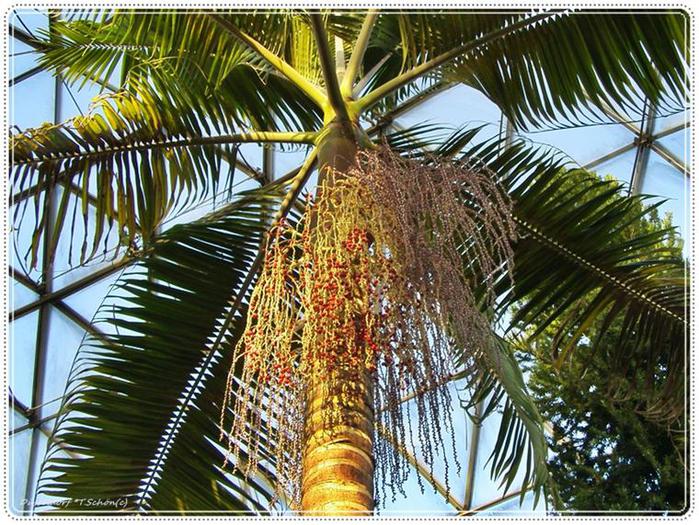

Прогулка по зимнему ботаническому саду Дюссельдорфа - замечательное и созерцательное занятие. Бесконечно можно разглядывать сотни иноземных экзотических растений - "зелёных чужеземцев-переселенцев". Если зимой - просто зайти в оранжерейный купол, порадоваться гарантированному яркому цветению. Бесплатно :-)

Read MoreНаловила под февральским моросящим дождиком в Дюссельдорфе весенних мотивов - расцвел Гамамелис, оживил зимний пейзаж!

Куст, расцветающий зимой или в самом начале весны – почти волшебное зрелище в опустевшем ботаническом саду на фоне тусклого февральского неба.

Каждый из миниатюрных цветков несет 4 удлиненных, закрученных лепестка желтого цвета.

Эффектные цветки появляются на голых ветках ранней весной и приятно (нежно) пахнут.

А этот сорт замечательного кустарника, открывающий уже свои диковиные цветы, называется hamamelis mollis – гамамелис мягкий, или Китайский волшебный орех.

Происходит из центрального и западного Китая.

Гамамелис обладает очень ценными лекарственными свойствами, поэтому в Европе его часто высаживают в «аптекарских огородах», где я вчера прогуливалась в ботаническом саду при университете города Дюссельдорфа.

Маленькое чудо в моём маленьком саду - утром обнаружила подснежники. На улице холодно, прогнозами пугают, а я их обнаружила и теперь вот делюсь этим радостным, тёплым чувствм. Сразу в память вплыла сказка "12 месяцев", подснежники, а самое главное - любовь...

Профессор учит своенравную девочку-Королеву. Когда речь заходит о ботанике, она желает, чтобы завтра же наступил апрель и расцвели подснежники, чтобы она могла посмотреть, что же это за цветы.

Весна будет! Обязательно.

"...Однажды (в 46 году до нашей эры) Юлий Цезарь повелел

считать точкой отсчёта годового цикла

полночь между декабрём и январём.

В тот миг на землю нисходил Двуликий Янус,

бог входов и выходов, бог всех дверей и всех начал."

- статья из номера: АИФ №1 от 30 декабря 09.

Автор: Соколова Любовь

Как бог дверей стал Дедом Морозом

Всё могут короли, а цари и подавно. Пётр I в декабре 1699 (по европейскому стилю) года издал указ, которым повелел праздновать «новолетие» на восьмой день после Рождества Христова, по юлианскому календарю

Подданные, несмотря на то что недавно - 1 сентября! - уже отпраздновали один Новый год, ослушаться государя не рискнули и сделали всё как он велел - ёлок нарубили, бочки со смолой подожгли, из пушек всю ночь в Москве палили. Так в государстве Российском утвердился первый не религиозный, а совершенно светский обряд.

Откуда дед? Как ни изощрялся царь Пётр, детально расписывая, каким образом следует отмечать новогоднюю полночь и как к ней готовиться, одного он не предусмотрел - Деда Мороза. А потому не встретился Мороз с Петром.

Шли годы. Санта-Клаус исправно приносил подарки детишкам католиков и протестантов.

Только в 1840 году Владимир Одоевский опубликовал «Детские сказки дедушки Иринея», где упоминается дед Мороз, который в те года ещё даже не определился, добрый он или злой. Всё встало на свои места в рождественский сочельник 1885 года. После премьеры оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова по пьесе Николая Островского Дед Мороз, что называется, проснулся знаменитым. Снегурочка, по версии этих авторов, приходилась Морозу дочкой. В такой большой стране, как Россия, разнести подарки без помощницы было бы затруднительно. С тех пор их всегда ждут на праздник вместе.

Впрочем, эти двое не всегда купались в лучах славы.

Трудные времена В 1916 ГОДУ, во время Первой мировой войны, Священный Синод запретил устраивать в России «ёлки», усматривая в обычае немецкие корни. Рождество как тихий семейный праздник всё ещё отмечали, а искромётный Новый год был отменён до лучших времён.

К счастью, Дед Мороз и Снегурочка не пали смертью храбрых на полях Первой мировой, хотя не исключено, что они работали в военных госпиталях. После революции в стране поменялось всё: название, календарь, запрещено было Рождество, а светский праздник Новый год, наоборот, стал одним из самых статусных. К Новому году рабочие и крестьяне рапортовали о своих достижениях. Синод был давным- давно распущен. Но сказочную пару реабилитировали только в декабре 1935 года, когда специальным постановлением ЦК ВЛКСМ была возвращена в Россию ёлка. Теперь называлась она не рождественской, а новогодней. К слову сказать, Снегурочка с той поры называется не дочкой, а внучкой Деда Мороза. Советский 1936 Новый год предшествует православному Рождеству и приходится на рождественский пост. Однако носители архаичных традиций – крестьяне - уже вступили в колхозы, и повсюду пульсирует человеческая общность - советский народ.

Дёшево и сердито В 1924 году в СССР был отменён сухой закон и виноделам поручили создать советское шампанское - массовый, относительно недорогой и быстрый в изготовлении напиток. Разработкой технологии по поручению правительства занимался химик-шампанист Антон Фролов-Багреев, который и стал создателем марки «Советское шампанское». В 1928 году зарегистрировали торговую марку, а с 1936-го поставили производство на поток.

Пробки в потолок

Вот чего нам не хватало! В 1936 году - сразу после возвращения ёлки и Деда Мороза - вышло постановление о строительстве заводов «Советского шампанского» в крупнейших городах Советского Союза. Пробки бьют в потолок, пузырьки ударяют в голову. Чего-то ещё не хватает?

Прошло несколько десятилетий, и как только у нас в стране появилось достаточно много рефрижераторов, к запаху советской новогодней ёлки присоединился аромат мандариновой кожуры. Теперь Дед Мороз приносил мандарины не только московским, но и всем прочим детям.

Открывая двери Дед Мороз - явление уникальное. Он не святой и не язычник, он светский старик - работящий, но и повеселиться не дурак, внучку воспитал красавицу-умницу. Ну так при чём тут бог дверей, спросите вы.

Оказывается, склонность волевым решением устанавливать Новый год имел не только царь Пётр I, не только председатель совнаркома Ленин. Пальма первенства принадлежит римскому императору Юлию Цезарю.

Однажды (в 46 году до нашей эры) Юлий Цезарь повелел считать точкой отсчёта годового цикла полночь между декабрём и январём. В тот миг на землю нисходил Двуликий Янус, бог входов и выходов, бог всех дверей и всех начал. Двуликий Янус смотрел одновременно и с равным интересом вперёд и назад. Римский бог дверей, подобно Деду Морозу, не имел никакого отношения ни к Рождеству, ни к сельскохозяйственному циклу. Он просто открывал двери в будущее, чем занимается сейчас наш любимый Дед Мороз…

С весны - на осень До 1348 года (по юлианскому календарю) русские люди праздновали Новый год 1 марта. Собор 1348 года постановил отсчитывать года с 1 сентября; церемония встречи Нового года начиналась с девяти часов утра и была чрезвычайно помпезной.

Назад - в будущее В России шёл 7208 год от создания мира, когда Пётр I издал Указ №1736 от 20 декабря «О праздновании Нового года»: «Известно великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».

Иными словами: летосчисление вести от Рождества Христова, Новый год встречать в ночь на 1 января. Народ согласился на потерю 5000 лет, а когда в 1918 переходили на григорианский календарь, так упёрлись, что до сих пор празднуем старый Новый год, не желая терять две недели.

Кому что нравится Когда Пётр I перевёл россиян на юлианский календарь, католическая Западная Европа уже вела летосчисление по григорианскому календарю, который действовал с 1582 года от Рождества Христова. Но царь сделал свой выбор в пользу Цезаря.

Гулять так гулять! 1 января стало праздничным и выходным днём по указу Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года..."

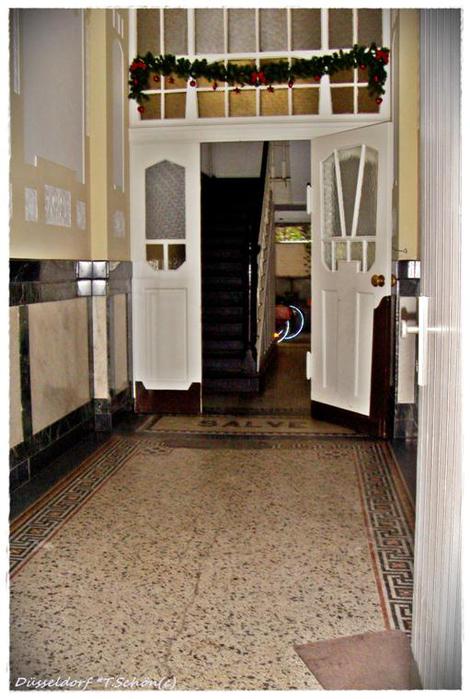

Опять я про Двери. Для меня это знак истории и времени вообще. Кажется мне, что дверь может открыть связь с прошлым, отодвинув реальное время.В античности почитали двуликого Януса – бога дверей (входов, выходов), он должен был покровительствовать также всяческим начинаниям и началам.

Под покровительство Януса (лат. Ianus, от ianua – «дверь») относили все двери – частного дома, храма или городские ворота, а так как он же вел счет дням, то находили изображения с числом дней года - на пальцах его правой руки было начертано CCC (300), а на левой – LXV (65).

Двери и время. История. Удивительным может показаться, но я заметила у себя желание ощутить себя во вневременной реальности. ...И вот эти старые, исторические двери «отменяют» время.

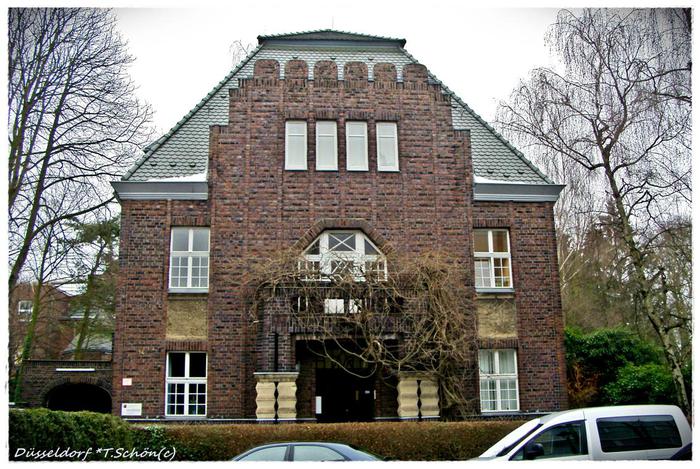

После Москвы всё в Германии казалось игрушечным. Монументальность есть, современность тоже.

Но много такого приятного, малого. Провинциальные немецкие города - крошки по сравнению с городами русскими. Я про Дюссельдорф думала после Москвы "прям санаторий какой-то".

И, если углубиться, можно найти в так много любви - любви к деталям! Это же целые "миры-сами-по-себе"! Их и надо только пешком... Так больше и лучше видно.

Мои пути за покупками ведут через парк дворца Бенрат. Озеро подо льдом.

Чёрные ветви, белые птицы, розовые стены.

В Бенрате не могу оторвать взляд от фасадов - югендштиль! Нафотографировалась опять вволю (в отдельный пост размещу, много фотоснимков). А так выгдядит в подъезде этого столетнего дома.

Как всегда не могла не заглянуть в подворотню. А там автораритеты... ... и дверь для особо худых людей.

А это иллюстрация моей любимой темы "Дома-побратимы". Кремовый и розовый... Они построены по "типовому" проекту, но отличаются оформлением - цветом и деталями.

И ещё одна "парочка" ...

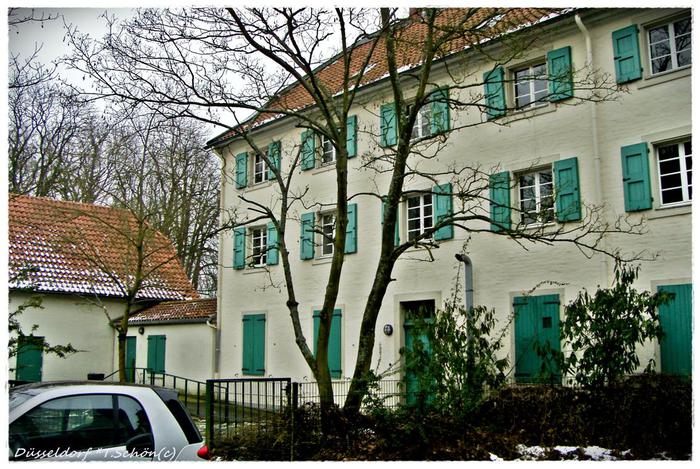

А это - самое старое здание в Бенрате - бывшая почтовая станция с постоялым двором. Теперь здесь молодёжый клуб.

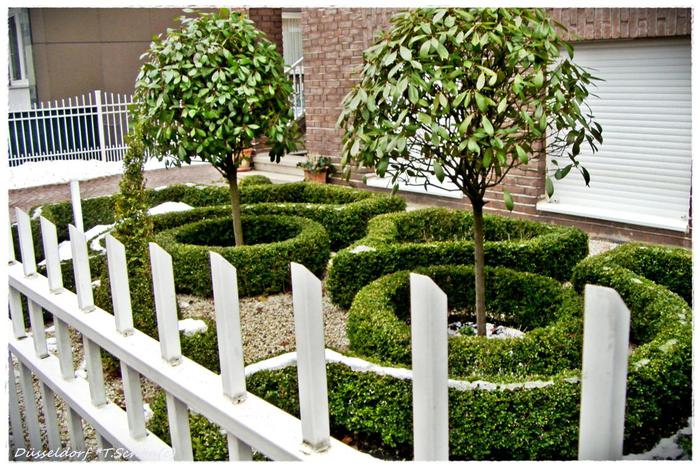

Палисадник - миниверсальный...

А вот мой любмимец-фасад "мальчики-девочки" - умиляет! - слева мальчики, справа девочки, посередине мальчик дружит с девочкой (обратите внимание, что в таком случае им игрушки без надобности)!

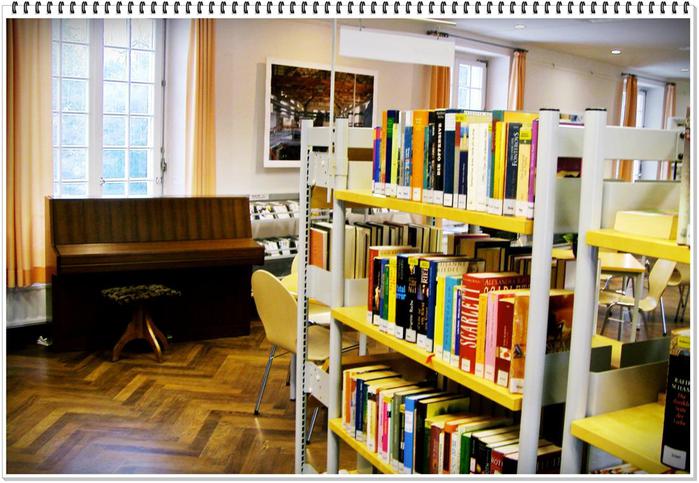

Я вернулась сегодня с прогулки по Бенрату с двумя книгами и инфо-календарём на 2010 год. Книги б/у, в хорошем состоянии и новейший календарь. Я их нашла в нашей библиотеке, их можно было выбрать себе бесплатно.

В Москве мы обсуждали с собеседниками такую тему: куда девать книги, которые нам не нужны. Не выбрасывать же! Так вот, в Дюссельдорфе в местную библиотеку можно принести-подарить книги и, если в них не нуждается библиотечный фонд, их выкладывают на специальные столы, чтобы желающие могли выбрать и забрать себе понравившиеся книги.

Библиотека в Бенрате расположена в бывшем здании дворцовой оранжереи. Из окна открывается замечательный вид на парк.

В библиотеки в Германии можно приходить, как в читальные залы и читать (в очень уютной обстановке, кстати) всё подряд, включая актуальную периодику, бесплатно. А ещё здесь проводят небольшие концерты и выставки, постоянно меняя экспозицию.

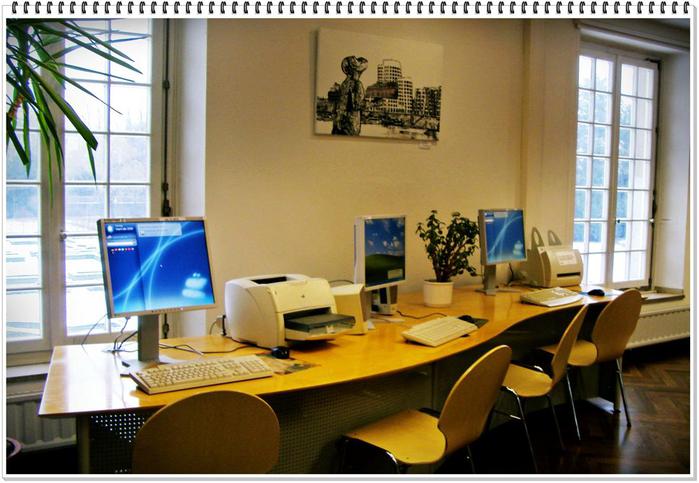

Есть и платные услуги. За 10 евро ежегодного взноса можно не только брать книги напрокат (в любой из многочисленных библиотек города), но ещё и диски с записями музыки и кино, неограниченно пользоваться интернетом (к компьютерам подключены принтеры).

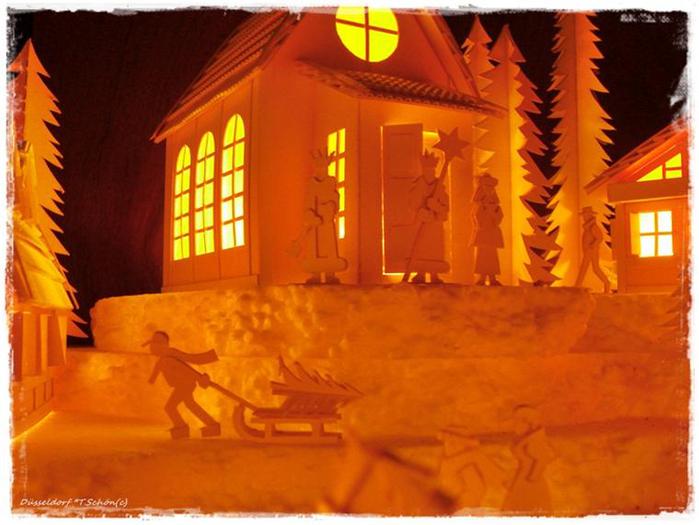

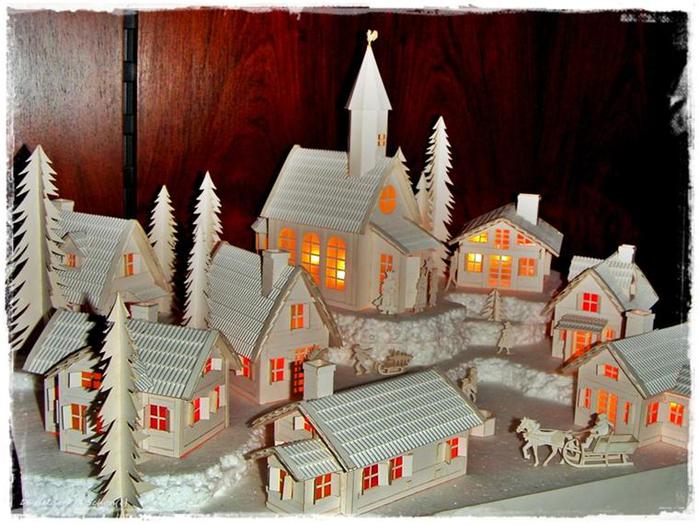

Белым по белому...

Зимне-бумажное произведение нашего немецкого друга Филиппа Фляйшауера из Дюссельдорфа. Городок на книжной полке. Смотрю и радуюсь.

Надпись „20*C+M+B*09“ означает: „Christus Mansionem Benedicat“ = „Christus segne dieses Haus“ = "Христос, благослови этот дом" (2009 год).

Богоявление (Эпифания) - традиционный христианский праздник, отмечаемый немцами 6 января.

У католиков он также известен как "День трех королей" ("Dreikonigstag"). Протестанты иногда называют его "Большим новым годом" ("Großneujahr").

Имеется в виду история о путешествии трех королей-волхвов - Каспара (Caspar), Мельхиора (Melchior) и Бальтазара (Balthasar) - с Ближнего Востока за звездой Вифлеема, указанной им ангельским хором.

Вечером 6 января дети (раньше - только мальчики), одетые в белые балахоны с коронами на голове (лицо одного из них может быть вымазано сажей - он изображает волхва Мельхиора) и с длинным шестом, увенчанным звездой, ходят с песнями от дома к дому и благословляют их хозяев. Это называется "процессия трех королей".

Хозяева домов с такими надписями жертвуют на благотворительные нужды. Согласно обычаю, хозяин сам пишет над дверью дома (тем самым приглашая "волхвов" за пожертвованием на благотворительные нужды) начальные буквы латинского благословения, а также одновременно и инициалы трёх королей-волхвов: Caspar, Melchior и Balthasar (С+М+В), указывает год (20*...*09) и рисует крест.

Такая надпись должна оберегать дом и его обитателей от несчастья.

В Германии "Ужин на одного" знают все. И в этом году немецкое телевидение, как и в прошлом, и позапрошлом, и позапозапозапрошлом году, показывает его 31 декабря, сегодня опять обязательно будем смотреть эту славную десятиминутную миникомедию...

В книге рекордов Гинесса говорится, что "Dinner for one" - наиболее часто повторяемая телепрограмма в мире. За 46 лет шоу-долгожитель, впервые показанное в 1963 году, стало культовым, а его просмотр стал обязательной частью предновогоднего ритуала немцев. Такой же обязательной, как поход в баню в рязановской "Иронии судьбы".

Гостиная в традиционно английском стиле. Накрытый белой скатертью стол.

Престарелый слуга расставляет тарелки и дает сигнал к началу ужина. По лестнице из верхних покоев спускается именинница - девяностолетняя, но с безупречной осанкой мисс Софи. Кроме нее и дворецкого, в гостиной никого нет. Она садится во главе стола, накрытого на пятерых

Мисс Софи отмечает свое девяностолетие. Как и каждый год, она пригласила на праздничный ужин четырех своих ближайших друзей: сэра Тоби, адмирала Шнайдера, мистера Поммероя и мистера Винттерботтома. Беда в том, что все они давно умерли. Поэтому за всех четверых подавать реплики и поднимать бокалы вина приходится дворецкому Джеймсу.

Ужин начинается. Мисс Софи поднимает бокал. Ее верный Джеймс уточняет:

- Так же, как в прошлом году, мисс Софи? - Так же, как и каждый год, Джеймс!

Джеймс наполняет свой бокал, произносит тост от имени гостя, который при жизни всегда сидел именно на этом месте за праздничным столом, выпивает, ставит бокал на стол, переходит к следующему пустующему стулу, выпивает бокал также и за этого отсутствующего гостя, потом за следующего... К очередной перемене блюд снова наполняет бокалы, снова произносит еще один тост - уже от имени другого гостя, снова выпивает за всех...

К десерту старый слуга едва ворочает языком и с большим трудом передвигается от буфета к столу и обратно, спотыкаясь и выпивая воду из цветочной вазы и чуть не опрокидывая стул, на котором восседает с невозмутимым видом чопорная хозяйка.

...

Автор текста: Элла Володина

Редактор: Ефим Шуман

источник: www.dw-world.de

Снег красив, когда он нетронут. Мягкий, лёгкий, пушистый. Деревья в снегу. Тропинки в парке. Белые крыши.

Санки, горки, детство.

Холод... А дома и в тепле - лучше всего!

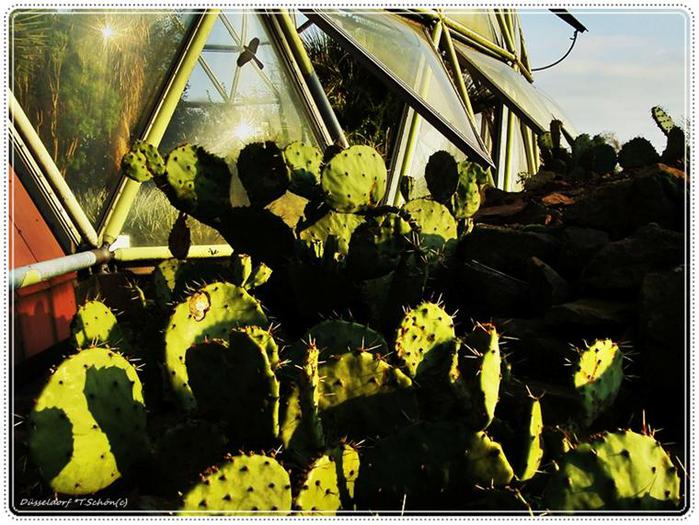

Зашла сегодня в этот купол.

Это оранжерея ботанического сада при Дюссельдорфском университете.

Кактусы. Пальмы. Экзотика.

А какая же оранжерея без мандаринов?

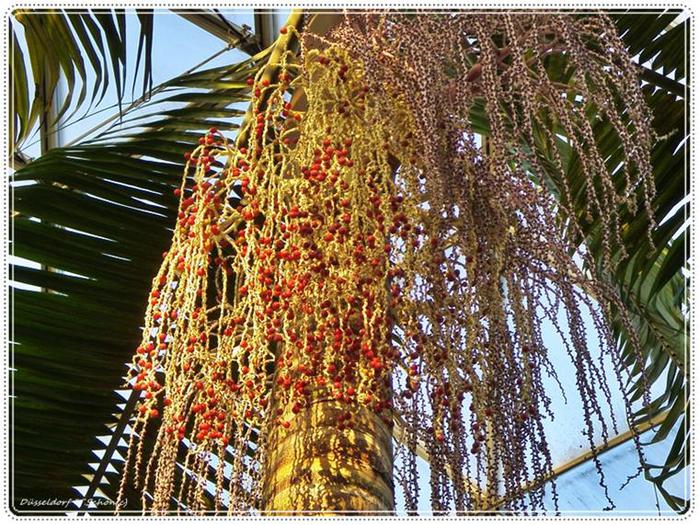

Пальмы – не деревья, а "древесные растения" с единым стволом, без ветвей и с верхушечной почкой, защищенной основанием крупных листьев, перистых или пальмовых, в виде веера. Гибель почки часто ведет к гибели растения. Соцветия рождаются под кроной листьев и часто выглядят как метелки с тысячами цветов. Плоды - ягоды или орехи.

Это - австралийка Bangalow Palm, конкретнее - Архонтефеникс Каннингхема - Archontophoenix cunninghamiana

Такие вот - обращаю внимание - у неё элегантно изогнутые перисто-расчленённые листья.

Свисающие метёлки сиреневого цвета - соцветия, которые уже сменяют красные плоды.

Тут растет и знаменитая африканская финиковая пальма. Фиников на ней не видно, зато какой ствол!

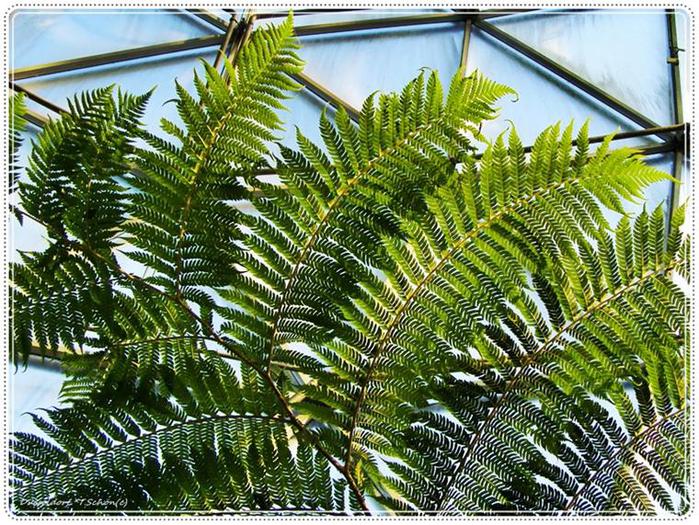

А папортники выше человеческого роста.

А вот так декоративно смотрится ствол гигантского папортника изнутри.

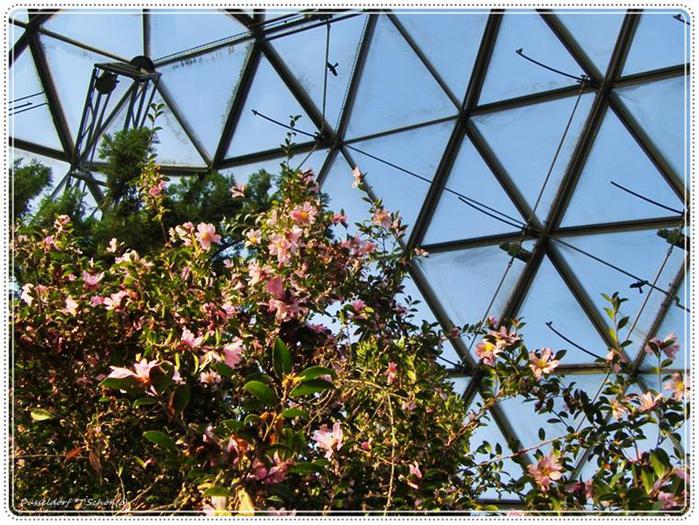

А вот ещё красота с мелкими листьями и розовым цветением, вытянутыми колокольчатыми цветками, сгруппировывающимися "по три".

Это Эрика ( Erica versicolor ) из семейства вересковых. Кто бы мог подумать?

Из вереска напиток

Забыт давным-давно.

А был он слаще мёда,

Пьянее чем вино.

Нет, это не Шотландия, а Южная Африка. Просто эта вересковая Эрика где только не растёт.

Взгляд притянуло, как всегда, сочетание чёрно-белого.

Оказалось, что это Начало (белое) и Конец (чёрное), а Середина - кроваво-красная. Это мексиканское Дерево Кровавых Ягод (Blutbeere), тоже из вересковых.

А ещё умилила и удивила цветущая сосенка.

Таблички не нашла, гадаю теперь, что это за чудо такое хвойное в красных перьях.

И про этого "лунатика" ничего неизвестно...

а ведь ветвится он прямо из середины листа!

Ну, и как не восхититься этой божественной щедростью Природы?!

У нас поблизости недавно появился магазин-соблазнитель, уйти из которого и не купить в приливе восторга какой-нибудь не совсем необходимый продукт мне не удаётся. Муж каждый раз, основательно разобравшись с сырами, тормозит с широко открытыми глазами восхищённого ребёнка у рыбного отдела. Там - как на рынке где-то в Средиземноморье... Сегодняшняя причуда - рыба-земляника (Erdbeerfisch), Cephalopholis miniata, она же Групер красный коралловый. Все красное тело и плавники покрыты мелкими темными пятнышками. Она плавала где-то в Индо-Пацифике: в Красном море или у восточного побережья Африки, а может и в Центральной Пацифике. Пишут, что этот экзотический родственник окуня встречается практически у всех островов Индийского и западной части Тихого океанов.

Эту рыбку он присмотрел, я её купила и готовлю на ужин...

А раз уж такой экзотике суждено было попасть ко мне на кухню, прикупила к ней салат Ледяные капли (Eistropfensalat) - мезембриантемум хрустальный, или хрустальная трава, или ледяная трава. Она выглядит так, как будто покрыта капельками росы. Вдохновило приготовить соус из киви и добавить маковых зёрен. Ну, чтобы всё было "в чёрную точку".

Закуску итальянскую Вителло тонато приготовила. Салат заправила. Жду готовности рыбы-земляники.

Улица культурного многообразия. Мягко сказано о лихорадке цвета. Фактически же на Сосновой улице в районе Дюссельдорфа Флингерн (Flingern) существует до сегодняшнего дня чрезвычайное положение. Её нельзя назвать благополучной. Хоть она и в центре внимания.

Построенные в ряд дома на рубеже 19 и 20 столетий считались современным жилищем – обычным для того времени рабочим поселением в индустриализируемом городе. Позже комплекс домов перешёл во владении города и должен был по плану градостроения быть разрушен в 80-ых, так как всё тут уже пришло в абсолютный упадок, было разломано и перепачкано. Получилось, что здесь само собой создалось некое подобие дикой политической антибуржуазной сцены. Полиция, облавы в наркосреде, нелегальный захват помещений - родители боялись отпускать сюда своих детей – место превратилось в "свалку для конфликтов".

В 1981 году протестующей против высокой аренды молодёжью были нелегально заняты 89 квартиры в 13 домах, предусмотренных городом под снос. После длительных переговоров живущие там около 800 человек - беженцев и безработных, пенсионеров и студентов - получили разрешения и дальше проживать в «антисанитарных» условиях. Городские власти потратились на ремонт. Сегодня у всех легализованы арендные договора и улица считается весьма оживленной.

Начало "художеств": в 2004 году, фасады домов № 1-3-5, площадью 800 кв. м. Руководитель проекта, художник: Клаус Клингер (Klaus Klinger). С самого начала была идея - "лихорадка цвета" - создание творческой альтернативы, при этом соответствующей особой специфике улицы. Поэтому руководитель проекта пригласил художников разных континентов (бразильца Trampo, двух граждан Индонезии Arie Dyanto и Jop Arsianto, Thulani Shuko из Южной Африки), а также 15 местных «безобразников», объединив их в общий проект.

Зачем всё это? Чтоб способствовать взаимопониманию, улучшая добрососедские отношения между разными людьми различных национальностей, и дать местной «шпане» легальный способ показать свои навыки.

Самому юному участнику - 14 лет, старейшему 70 лет (всего же их набралось 30 человек).

А потом было продолжение - Проект «5х5», 5 Домов х 5 Художников. В 2007 году художники Бен Матис, Марк+Джо Хеннинг (братья MaJo), Клаус Клингер, Кристиан Больте и Тиль Мартин Кёстер берутся сделать мрачные размалёванные фасады пяти домов на Сосновой улице произведениями граффитиевого искусства. Эскизы созданы в тесном сотрудничестве с жителями домов, каждый художник отвечает за «свой» дом.

Обезьянский дом „Affenhaus“ Художники: MaJoBrothers Дом: 23

Дом: 11 Столпотворение "Gewimmel" Художники: Till Martin Kоеster & Christian Bolte

Дом: 7 Дракон "Dragon" Художник: Ben Mathis

Пещера ужасов "Geisterbahn" Художник: Klaus Klinger Дом: 15

Детский клуб Сосновая улица "Kinderclub Kiefernstrasse"Художники: MaJoBrothers Дом 21

Автор журнала «Всё о Дюссельдорфе», градовед и гид по Дюссельдорфу.

Автору приятно

получать отзывы

от читателей

и экскурсантов

АНОНСЫ

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите мне на mydusseldorf@gmail.com

В Европу!

Германия-онлайн

Посольство Германии

Чарующее путешествие

Deutsche Welle

Копирование материалов разрешено только с указанием автора и ссылки на цитируемую статью

При поддержке design-ed.ru