Идея создания музея в Саратове пришла его основателю, художнику и коллекционеру А.П.Боголюбову (1824-1896) в Германии, в Дюссельдорфе. Там он учился в ателье Андреаса Ахенбаха (1815-1910), где в 1859 году познакомился с художником-пейзажистом Александром Михелисом (1823-1868), собиравшем коллекцию, чтобы открыть музей в своем родном Мюнстере (Вестфалия). "Мысль Михелиса не покидала меня, и если я основал Радищевский музей, то ему обязан" - пишет Боголюбов в автобиографических записках. Саратовский Радищевский музей, распахнувший свои двери в 1885 году, стал первым общедоступным художественным музеем в России. А.П.Боголюбов не был богатым человеком, и занимался собирательством соответственно со своими возможностями. Произведения старых мастеров - живопись, скульптура, предметы прикладного искусства приобретались им в антикварных лавках Европы. Картины современных мастеров, как правило, работы его друзей и коллег, Боголюбов покупал, а чаще получал в подарок или в обмен на свои работы.

Коллекция немецкого искусства формировалась на протяжении всей истории музея, пополняется она и в настоящее время. В ее составе картины, рисунки, гравюры, старинные книги, скульптура, предметы прикладного искусства.

Радищевский музей занимается планомерным исследованием и публикацией своих фондов. Вся живописная коллекция старых мастеров прошла комплексное технико-технологическое исследование. При изучении собрания, особенно в последние два десятилетия, были завязаны контакты с коллегами из многих музеев и научных учреждений Германии и России. В результате атрибуция ряда произведений - прежде всего старой немецкой живописи, скульптуры, рисунка, керамики была уточнена или изменена. В настоящее время издано три тома Генерального каталога музейного собрания. Подробные сведения о картинах, скульптуре и рисунке немецких мастеров, с обоснованием атрибуции каждого произведения, опубликованы во втором томе: "Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Живопись. Рисунок. Скульптура. Шпалеры. Каталог. Саратов, 2008". Произведения русских живописцев, в том числе немецкого происхождения, вошли в первый том: "Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Живопись русских художников XVIII- нач. XX века. Каталог. Саратов, 2004".

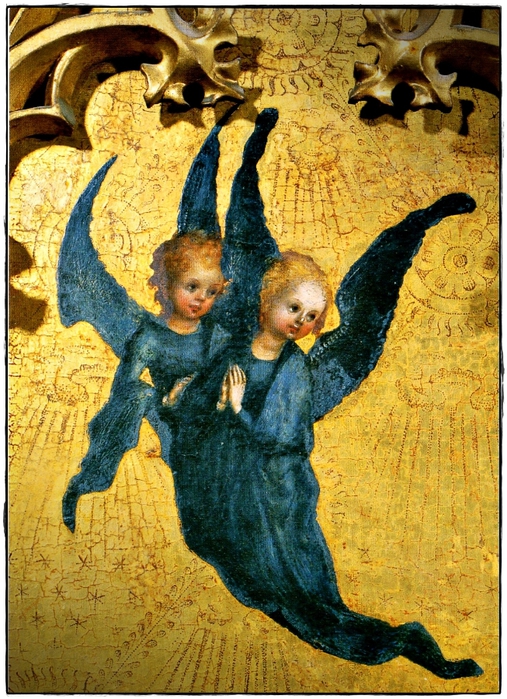

Алтарные картины на дереве ХV века – редкость для музейных собраний России. В Радищевском музее хранится несколько произведений старых немецких мастеров, написанных на дереве. Двусторонняя створка "Благовещение" и "Рождество Богородицы» нюрнбергского мастера середины XV столетия не только самая ранняя из немецких алтарных картин, но и выделяется своими большими размерами. Алтари с такими створками обычно считаются "главными алтарями" церкви. Праздничная сторона - "Благовещенье". Кажется, прихожане храма, предстоящие перед этим образом - ангелом, благословляющим Святую Деву, сложившую в молитве руки, слышали звуки торжественного гимна, написанного на свитке "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою". На будничной стороне написана более частная, интимная сцена - "Рождество Богоматери". Так как изображения на обеих сторонах доски посвящены Деве Марии, полиптих, частью которого была наша створка, скорее всего, находился в церкви, освящённой во имя Богоматери. В музей она поступила в 1920 году, ранее находилась в коллекции князя Павла Петровича Вяземского (1820-1888). Историк литературы, археограф, библиофил он обладал уникальной коллекцией немецких алтарных досок, которые, как и другие произведения доренессансной эпохи искусства Северной Европы, большинству его современников казались грубыми, варварскими. Видимо, коллекционера привлекала в них сила и глубина религиозного чувства, сближавшая эти произведения с древнерусской живописью и литературой.

Замечательным образцом искусства Северного Возрождения является "Рождество Спасителя" немецкого мастера начала XVI века. Скорее всего, это навершие небольшого храмового или домашнего алтаря. Восхищает мастерство художника, которому, в камерной и практически монохромной композиции удалось передать ощущение безграничного, преображенного божественным светом мира. Картина поступила от А.П. Боголюбова.

...

Достоинством дрезденского живописца Э.Х. Дитриха (1712-1774) современники считали умение работать в манере старых мастеров. "Турок" написан в стиле восточных голов Рембрандта. Этого мастера он особенно любил имитировать. Э.Х. Дитриху приписывается картина "Поклонение пастухов". Такой тип иконографии - так называемое "ночное" поклонение, изображающее сцену Рождества Христова в пещере, связывается с традицией религиозных представлений - "вертепов". Разнообразием жанров и художественных стилей отличается собрание немецкой живописи XIX века.

Картина "В комнате" Антона Августа Тишбейна (1720-1784) выполнена в стиле бидермейер. Автор единственного в музее немецкого "Натюрморта" - Цезарь Виллих (1825-1886) известен, прежде всего, как портретист. Две небольших, но очень красочных работы с изображением "птичьих дворов" написаны анималистами Густавом Месмером (род. 1865) и Уильямом Шёйером (1788–1879). "Скорбящая Богоматерь с ангелом", датируемая 1861 годом, одна из самых ранних религиозных картин Бернарда Плокхорста (1825-1907). Он продолжал традиции "назарейцев", стремившихся возродить монументальное искусство в духе мастеров средневековья и Раннего Возрождения. Композиции этого мастера очень высоко оценивали современники. Картина принадлежала А.И. Гучкову (1862-1936), выходцу из старинной московской купеческой семьи, члену Государственного совета, который приобрел ее, видимо, во время своей учебы в Германии.

"Женский портрет", изображающий элегантную даму в саду, написан профессором Дрезденской АХ Юлиусом Шольтцем (1825-1993) и является образцом так называемого салонного искусства.

"Пожар в лесу" мюнхенского живописца Карла Ротмана (1797-1850) - характерный образец романтического героического пейзажа. Пожар – стихия, неподвластная человеку, уничтожающая все живое, одна из самых любимых тем романтизма. Ротман, работавший, в основном, по заказам баварского короля Людвига I, стремился поднять статус пейзажа до уровня особо почитаемых исторического и мифологического жанров. Картина была показана в 1858 году на выставке Академии художеств в Мюнхене. Уже тогда она принадлежала, вместе с другими пятью пейзажами К. Ротмана, отставному полковнику конногвардейского полка А.И.Барышникову (1802-1864), лично знакомому с художником. Произведения немецких мастеров собирали несколько поколений старинного дворянского рода Барышниковых.

Несколько декоративных романтических видов начала XIX века ранее украшали стены дома Н.П. Кокуева (1854–1913/14). Семью саратовских купцов Кокуевых нельзя с полным основанием назвать коллекционерами, ведь произведения искусства приобретались ими для интерьера, украшения повседневного быта. Они руководствовались при этом своим личным вкусом и, не в последнюю очередь, разумным соответствием цены и качества. Целостную группу составляют картины мастеров дюссельдорфской школы. Почти все они поступили от Алексея Петровича Боголюбова. Он впервые увидел работы Андреаса Ахенбаха (1815-1910) и других дюссельдорфцев в 1854 году, в одном из антикварных магазинов Берлина. "Вдруг вижу "Шевенинген" Андрея Ахенбаха. Гляжу на него и оторваться не могу. Люди, паника, лошади с возами – все это в движении, с волнующими меня парусами судов и прибоем морским, тонуло в солнечной водяной пыли….. читаю везде "Дюссельдорф да Дюссельдорф"". (А.П.Боголюбов. Записки моряка-художника. Саратов 2006, C. 67). Это впечатление оказалось настолько сильным, что во многом повлияло на творческую судьбу самого А.П. Боголюбова. С этого времени он начинает собирать картины дюссельдорфской школы. В пейзажах младшего брата Андреаса - Освальда Ахенбаха (1827-1905) есть поэзия и гармония, которая так привлекла А.П.Боголюова при первой встрече "… уже Италия, но с фигурами и тонкими гармоничными тонами красок… читаю "Освальд Ахенбах",. В картине О. Ахенбаха "Неаполь. Вечер" варьируется мотив, к которому художник часто обращается с конца 1857 года. Она была куплена, при посредничестве А.П.Боголюбова, цесаревичем Александром Александровичем и находилась в его собрании, пока в 1873 году цесаревич не обменял ее на другую работу О. Ахенбаха из собрания Боголюбова.

В Радищевском музее есть пейзажи Феликса Крейтцера (1835-1876) , Юлиуса Рольмана (1827-1865), Эжена Дюккера (1841-1916). ...

Заметное место в музейном собрании занимает "россика" - заказные портреты представителей русской знати, выполненные немецкими мастерами, а также произведения российских немцев XIX века. На "Портрете баснописца И.А.Крылова", выполненном выходцем из Курляндии Иваном Эггинком (1787-1867) - мудрый, проживший долгую жизнь и не чуждающийся земных радостей человек. Характерную для немецкого искусства любовь к деталям художник сочетает с глубиной психологической характеристики. На "Портрете Анны Семеновны Загоскиной", поступившего в 1919 году из бывшего собрания дворян Юрьевичей, изображена дочь Семена Алексеевича Юрьевича – одного из воспитателей цесаревича – будущего императора Александра II. Она была замужем за Сергеем Михайловичем Загоскиным, сыном известного писателя. Автор портрета - соученик А.П.Боголюбова по Академии Художеств Карл Богданович Вениг (1830 – 1908). Его сын пошел по стопам отца, и спустя восемьдесят лет жительница Саратова подарила музею пейзаж Павла Карловича Венига (1870-1942).

Картина "`Генерал-Адмирал Апраксин` во льду на острове Гогланд" ("Ледокол во льду") - образец героического пейзажа, рассказывающего о мужественном противостоянии человека природным стихиям. Автор, балтийский немец Карл Винклер (1845-1900), - писал преимущественно старые улочки своего родного Ревеля, и этот сюжет редкий для его творчества.

Заметный вклад в развитие русского искусства внесли представители немецкого баронского рода Клодтов фон Юргенсбург. "У водопоя" Михаила Константиновича Клодта (1835-1914) – образец поэтического камерного русского пейзажа.

"Девочка с цветами" - характерная работа Карла Лемоха (1841-1910), которому особенно удавались трогательные и поэтичные образы крестьянских детей. Этот художник пользовался большим уважением коллег, любовью публики, получил официальное признание. Он давал частные уроки рисования детям царской семьи, в том числе будущему императору Николаю II. В последние годы жизни Лемох занимал должность хранителя Музея Александра III (ныне Государственный Русский музей в Петербурге).

"Итальянка на балконе" Тимофея Неффа (1805-1877) - одно из самых эффектных и привлекающих внимание произведений. Чувствуется, что ее автор испытал влияние классического искусства Италии. Уроженец Эстляндии Тимофей Андреевич Нефф учился в Академиях Художеств Дрездена и Рима. Удостоился признания в России и Европе, получил почетное членство во флорентийской АХ, был хранителем Императорского Эрмитажа. Органично дополняют "русскую" часть выставки произведения А.П.Боголюбова, который характеризуется в немецких изданиях как представитель дюссельдорфской школы. Созданные Боголюбовым виды Бонна, Кобурга, Дюркгейма, рейнские пейзажи - это прекрасные образцы европейской пленэрной живописи последней трети XIX века, объединяющие в себе присущие автору черты романтизма и реализма.

Хронологические рамки собрания немецкой оригинальной графики - от XVII до первой трети XX века. Из бывшего собрания графа В. П. Орлова-Давыдова (1856-1882) поступили два рисунка начала XVII столетия. Владимир Петрович - писатель, почетный член Академии наук, собирал рисунки старых, в том числе немецких мастеров наряду с рукописями и старопечатными книгами. Оба рисунка являются характерными образцами стиля барокко. Автор листа "Мадонны во славе" придворный художник баварских королей Иоганн Матиас Кагер (1575-1634), в небольшом листе передает вселенское ликование во славу Девы Марии. На другом листе неизвестный, предположительно, мюнхенский художник, воплощает очень популярный в эту эпоху образ ангела-хранителя .

Наиболее полно в коллекции представлены рисунки XIX века. В творчестве Каспара Давида Фридриха (1774-1840) выражен романтический дух Германии. Рисунок "Ворота кладбища" значился как работа неизвестного художника, был отнесен К.Д.Фридриху на основе прямой аналогии с его картиной "Кладбище" (1828-1830) из собрания Кунстхалле в Бремене. Здесь художник использует свой любимый прием распределения света и тени - пейзаж, расположенный в глубине, освещён сверху, а первый план погружён в сумрак, символизирующий земной мир. Рисунок находился ранее в собрании Юрьевичей. Видимо, эта работа Фридриха, как и другие произведения западных художников, приобретена в 1838 году, во время европейского путешествия цесаревича, в котором его сопровождал С.А.Юрьевич.

Автором рисунка "Притча о злом рабе" традиционно считается Вильгельм Каульбах (1804-1874), известный немецкий исторический живописец XIX века. Лист имеет необычайно большой для графики размер (960 х 703мм.) Видимо, это заготовка для одной из монументальных росписей В. Каульбаха. Популярные в немецком искусстве этого времени путевые зарисовки и изображения сражений выполнены известным баталистом Фридрихом Кайзером (1815-1890).

Коллекцию немецкой оригинальной графики XIX века дополняют пейзажные рисунки мастеров дюссельдорфской школы - Андреаса и Освальда Ахенбахов, Людвига Беккера (1855-1940), Фердинанда Хёппе (1841-1922).

Автор композиции "Люди не узнают об этом" (Г-9721) Макс Эрнст (1891-1976) - основатель первого объединения дадаистов Германии, один из лидеров эстетики "новой вещественности". Работа выполнена на картоне темперой и гуашью. Живописный вариант композиции, датируемый 1923 годом, находится в Лондонской галерее Тейт. Приобретение работы Макса Эрнста в 1994 году в Саратове стало для музея большой и неожиданной удачей.

Собрание немецкой печатной графики – одно из самых значительных и разнообразных в музее. Здесь хранятся замечательные образцы гравюры XVI–XIX веков, выполненные в разных техниках – ксилография, резец, офорт, литография. В музейном собрании немецкой печатной графики, включающем около 200 листов, особого внимания заслуживает гравюра эпохи Возрождения. Большая часть коллекции поступила в 1900 году от А.Д. Столыпина – писателя и военного, отца выдающегося реформатора П.А.Столыпина. Собрав прекрасную коллекцию европейской, преимущественно старой немецкой гравюры, он завещал ее Радищевскому музею. Это листы с досок Альбрехта Дюрера (1471-1528), Ханса Бальдунга Грина (1484-1545), Генриха Альдгревера (1502-1555/1561), Лукаса Кранаха (1475-1553), Мартина Шонгауэра (1445/50-1491), Виргилия Золиса (1514-1562). Творчество Х.З.Бехама (1500-1550) представляет серия "Крестьянский праздник или двенадцать месяцев" (1546), а также отдельные листы. Представлена также печатная графика эпохи барокко и рококо – преимущественно, библейские и аллегорические сюжеты. Музей обладает значительной коллекцией литографий XIX cтолетия – пейзажи, портреты, жанровые сценки. На выставке преобладают гравюры мастеров XVI века, большая часть которых публикуется впервые.

Немецкая собрание декоративно-прикладного искусства многочисленно и разнообразно по составу. Музейные интерьеры невозможно представить без мебели, сделанной мастерами Германии, особенно без богато украшенных скульптурным декором шкафов XVII века. Центральную арку второго этажа музейного здания украшает знаменитая ваза с камеями, сделанная по заказу кайзера *!*Фридриха Вильгельма IV на Берлинском фарфоровом заводе в 1846 году и подаренная им министру иностранных дел России Карлу Нессельроде (1780-1862).

Произведения знаменитой Mейсенской фарфоровой мануфактуры, а также Берлинского завода, фабрик Тюрингии и Баварии покорили весь мир. Россия не стала исключением – в коллекции Радищевского музея более 800 предметов, поступавших на протяжении всей его истории. Немецкий фарфор украшает постоянную экспозицию, посуда и мелкая фарфоровая пластика востребованы на многочисленных выставках. Избранные для выставки экспонаты позволяют получить представление о разнообразии форм и росписи, техническом совершенстве немецкого коллекционного фарфора.

Наиболее полно представлены изделия XVIII-XIX веков - Мейсенской, Берлинской и других мануфактур Германии. От основателя музея поступило "сорок вещей старого саксонского фарфора". В 1920-е годы много предметов было получено из Государственного музейного фонда, а последнее значительное пополнение произошло в 1970 году, когда саратовский врач Ольга Александровна Гордеева, собравшая прекрасную коллекцию фарфора, в основном немецких заводов, завещала ее музею. Выставка дает возможность сравнить оригинальный саксонский фарфор с изделиями, выполненными по моделям Мейсена на русских мануфактурах - их использовали и завод Гарднера, и Гжельский керамический центр на протяжении всего XIX века. Большая часть предметов публикуется впервые.

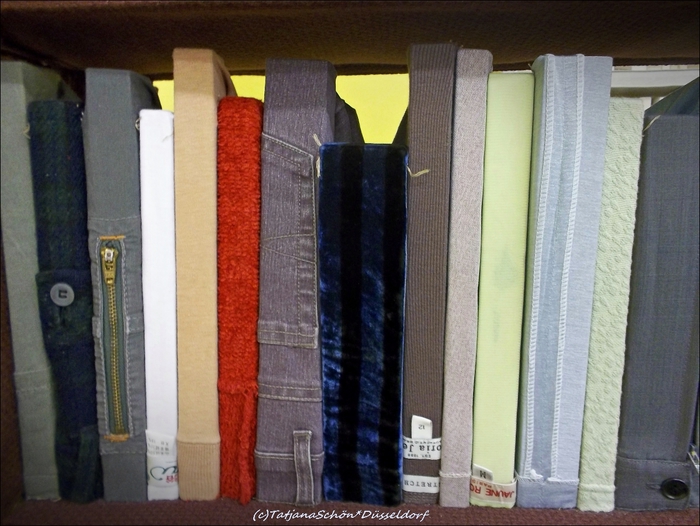

КНИГИ

ГЕРМАНИЯ

Музей обладает значительным фондом старой немецкой книги. А.П.Боголюбов изначально определил два направления его формирования, собирая издания, представляющие художественную ценность (фонд редкой книги) и книги для практического использования - разного рода справочники, каталоги выставок и собраний, пособия для художника, приобретаемые им лично для себя и для библиотеки рисовального училища.

Великолепным образцом искусства книгоиздания XVIII столетия является многотомная Естественная история Буффона, переведенная с французского и изданная в Берлине в 1772 -1777 гг. (Buffon,G.L.L.. Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere"; Buffon,G.L.L. Naturgeschichte der Vögel). "Каталог Большой немецкой выставки 1895 года" (Grosse Kunst-Ausstellung.1895.Katalog) находился в библиотеке основателя музея, по его завещанию поступил в Боголюбовское рисовальное училище. Широко представлено книжное искусство эпохи модерна. Примером сотрудничества поэта и художника является выпущенное в 1891 году в Мюнхене издание поэмы Юлиуса Вольфа "Лорелея" с иллюстрациями Вильгельма Крау и Людвига В. Хойпеля : “Lurlei: Ein Bilder-Cyclus zu Julius Wolff's gleichnamiger Dichtung von W. Kray und L. W. Heupel”.

В книжном фонде музея – несколько многотомных серийных изданий по истории и теории искусства, изданных в Германии на рубеже XIX –ХХ веков, в частности, "Кunst und Künstler der erster Häfte des 19. Jahrhundersts. Hrsg. von Robert Dohme., “Künstler-Мonographien” и других.

РУССКО-НЕМЕЦКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Обзор музейной коллекции показывает, что немецким искусством в России интересовались представители самых разных слоев русского общества - и представители высшей русской знати, и чиновники, и купцы. К уже названным именам собирателей немецкого искусства необходимо добавить имя графа Анатолия Нессельроде, владельца имения "Царевщина" в Саратовской губернии, внука знаменитого министра иностранных дел Российской империи Карла Нессельроде. Кроме вышеупомянутой "вазы с камеями", в его собрании находились античная скульптура и картина "Сельский праздник" мастерской Давида Тенирса Младшего (1610-1690). Очень много для русской культуры сделал В.В. фон Мекк (1877-1932), финансировавший выставки и издание журнала "Мир искусства"(1898-1904), а также "Русские сезоны" Сергея Дягилева в Париже. ...

Татьяна Савицкая,

куратор выставки

(демонстрируется первый бетонный мост в Германии, 1880, Дюссельдорф, выставка)

(демонстрируется первый бетонный мост в Германии, 1880, Дюссельдорф, выставка)

02. В самолётах Люфтганзы после обеда раздают шоколадных зайцев. Это так мимимишечно!

02. В самолётах Люфтганзы после обеда раздают шоколадных зайцев. Это так мимимишечно!

Аэропорт Дюссельдорфа - третий по величине в Германии - расположен рядом с городом, и от него до центра можно добраться любыми способами - на такси, автобусах, электричке и

Аэропорт Дюссельдорфа - третий по величине в Германии - расположен рядом с городом, и от него до центра можно добраться любыми способами - на такси, автобусах, электричке и

В Дюссельдорфе пришлось пожить в двух отелях

В Дюссельдорфе пришлось пожить в двух отелях

Дюссельдорф переводится с немецкого как "деревня на Дюсселе" - это бывшая рыбацкая деревушка в устье тихой речушки Дюссель, впадающей в Рейн. Коляныч, в какую деревню тебя занесло? - спросите вы, но пусть вас не смущает название: бывшая деревня сейчас - столица самой населенной немецкой федеральной земли Вестфалия, крупный политический центр и город искусства и моды. Дюссельдорф насчитывает более чем 800-летнюю историю, а Наполеон называл город "маленьким Парижем".

Дюссельдорф переводится с немецкого как "деревня на Дюсселе" - это бывшая рыбацкая деревушка в устье тихой речушки Дюссель, впадающей в Рейн. Коляныч, в какую деревню тебя занесло? - спросите вы, но пусть вас не смущает название: бывшая деревня сейчас - столица самой населенной немецкой федеральной земли Вестфалия, крупный политический центр и город искусства и моды. Дюссельдорф насчитывает более чем 800-летнюю историю, а Наполеон называл город "маленьким Парижем".

Немецкий язык в школе я учил хорошо, поэтому знал по-немецки целых две фразы: "Ихь хайсе Коля" и "Гитлер капут". К моему удивлению оказалось, что для общения с аборигенами этого недостаточно, поэтому срочно пришлось вспомнить фразу "Заген зи битте" ("скажите пожалуйста") и "швайнхаксе" ("свиная рулька") - тут-то и наступила мне полная гармония. К слову сказать, попадавшиеся нам в Германии немцы отлично понимали английский язык, а многие бармены - русский.

Немецкий язык в школе я учил хорошо, поэтому знал по-немецки целых две фразы: "Ихь хайсе Коля" и "Гитлер капут". К моему удивлению оказалось, что для общения с аборигенами этого недостаточно, поэтому срочно пришлось вспомнить фразу "Заген зи битте" ("скажите пожалуйста") и "швайнхаксе" ("свиная рулька") - тут-то и наступила мне полная гармония. К слову сказать, попадавшиеся нам в Германии немцы отлично понимали английский язык, а многие бармены - русский.

Про Дюссельдорф можно много рассказать, может соберусь как-нибудь.

Спасибо, что прогулялись со мной по городу.

Про Дюссельдорф можно много рассказать, может соберусь как-нибудь.

Спасибо, что прогулялись со мной по городу.