Хотите совсем запутаться разобраться в истории "великой державы" Пруссии? Привожу дальше фрагменты из книги Юрия Ненахова "Войны и кампании Фридриха Великого", глава "Бранденбург — Пруссия в XVII–XVIII веках", чтобы стало ещё понятнее, что связывает язычников-пруссов, тевтонцев, пруссаков (и поляков) с нашими Рейнскими землями. Мудрёно, лоскутно, что было - то было :-)

"Не стоит забывать, что еще в начале XVII века будущая Пруссия, а тогда — курфюршество Бранденбург — была маленьким и напрочь лишенным какого-либо лоска заштатным государством. В облике тогдашней вотчины Гогенцоллернов еще ничего не напоминало отсветов будущего величия Германской империи. ... Гогенцоллерны же терпеливо, год за годом, король за королем, по крупице собирали фундамент своего будущего могущества."

101 год прошёл и вместо "заштатного" герцогства появилось прусское королевство.

"... В 1600 году владения Бранденбурга включали в себя только сравнительно небольшой лоскут северо-германской территории вокруг Берлина, не имевший даже выхода к морю (не считая судоходной реки Одер, устье которой все равно находилось в руках шведов). Кроме него, Гогенцоллерны владели еще несколькими совсем уж крошечными клочками земли, не обладавшими общей границей с курфюршеским доменом (например, район Котбуса). ... Корни Гогенцоллернов, согласно преданию, берут начало где-то в Швейцарии в эпоху раннего средневековья. В это время два брата-рыцаря, подобно многим другим промышлявшим разбоем на больших дорогах, осели в южно-германской земле Швабия, соорудив себе в горах Швабиш Альб крепость на вершине неприступной скалы Цоллер. От названия этой 855-метровой скалы, господствовавшей над окрестными равнинами, и произошло имя рода Гогенцоллернов (по-немецки Hohenzoller — «высокая скала»).

В 1227 году из семьи выделилась младшая, так называемая франконская линия рода, которая завладела бургграфством Нюрнберг и которой впоследствии было суждено стать во главе Бранденбурга, Пруссии, а затем и всей Германии (старшая же, швабская ветвь, так и осталась править небольшим княжеством Гогенцоллерн вблизи швейцарской границы вплоть до немецкой революции 1918 года).

Примерно в то же время созданный в Палестине в конце XII века духовно-рыцарский орден дома святой девы Марии Тевтонской (Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum), более известный под названием Тевтонского, или Немецкого, перебазировался из Святой Земли в Прибалтику, где, действуя по прямому указанию папы римского, начал крестовый поход против язычников-пруссов. Вскоре, присоединив к себе укрепившийся в теперешней Латвии орден меченосцев (понесший к тому времени ряд тяжелых поражений от противника и находившийся на грани гибели). Тевтонский орден распространил свои владения по всему южному и восточному побережьям Балтийского моря.

В 1415 году бургграф Нюрнбергский Фридрих VI Гогенцоллерн (1371–1440) получил от императора в свое наследственное владение марку Бранденбург, став курфюрстом Фридрихом I. Своего права на суверенное правление он добился в упорной борьбе с местными непокорными феодалами, сломив их сопротивление с помощью мелкого дворянства, а также городов, которые оказали ему огромную помощь. Однако уже его преемник, курфюрст Фридрих II Железный Зуб (правил в 1440–1470 годах), отплатил бюргерам черной неблагодарностью: воспользовавшись противоречиями в среде городских магистратов, он в 1442 году захватил Берлин, лишив его городской автономии.

Когда Гогенцоллерны впервые появились в Бранденбурге. Тевтонский орден уже закончил процесс покорения (или истребления) балтийского племени пруссов. В 1455 году Фридрих II приобрел у ордена небольшое владение Неймарк. Тем временем началась очередная война между тевтонцами, с одной стороны, и польско-литовским государством — с другой. Война закончилась очередным поражением крестоносцев: по Торуньскому миру 1466 года западная часть орденских земель вместе с его неприступной столицей Мариенбург была присоединена к Польше под названием «Королевская Пруссия», а у великого магистра ордена осталась лишь восточная часть со столицей в Кенигсберге, именовавшаяся «Герцогская Пруссия».

В это время в Европе началась Реформация, вызвавшая раскол западного мира на два лагеря смертельных врагов — католиков и протестантов. Великий магистр Тевтонского ордена. Альбрехт фон Ансбах из рода Гогенцоллернов перешел в лютеранскую (германская ветвь протестантизма) веру и произвел секуляризацию владений ордена, т. е. переход всего достояния этого государства из рук церкви в наследственное владение рода Гогенцоллернов, отныне становившихся светскими герцогами Пруссии. Случилось невероятное — духовно-рыцарский орден воинствующих монахов, в течение трехсот с лишним лет бывших верными слугами Рима и оплотом католичества на северо-востоке Европы, прекратил свое существование, а его последний великий магистр стал заклятым врагом папы, прибрав к рукам земли и имущество церкви.

В 1525 году Альбрехт закрепил свое положение, подписав с Польшей Краковский мирный договор, в соответствии с которым он становился вассалом польского короля уже на правах светского герцога. Бывшие суровые тевтонские рыцари-монахи же превратились в крупных феодалов, родоначальников прусского юнкерства.

Однако расположенный поблизости Бранденбург, где правили те же Гогенцоллерны, оставался верен католическому вероисповеданию. Курфюрст Иоахим I Нестор (правил в 1499–1535 годах) столь агрессивно выступал против лютеран, что его собственная жена Елизавета Датская, не выдержав религиозного фанатизма супруга, в 1528 году бежала от него в Саксонию. Его старший сын Иоахим II Гектор (правил в 1535–1571 годах) при вступлении на престол унаследовал две трети территории курфюршества. Через четыре года после смерти отца, вопреки его завещанию, Иоахим II принял протестантскую веру, хотя это не помешало ему участвовать вместе с императором и некоторыми другими владетельными князьями Германии в осаде оплота немецкого протестантизма — города Магдебурга."

Дальше - про Альбрехта Альбрехтовича :)

"Объединение Бранденбурга и Пруссии произошло при следующих обстоятельствах. Сын последнего тевтонского гроссмейстера Альбрехта герцог Альбрехт Фридрих Прусский по прозвищу Слабоумный (правил в 1568–1618 годах) женился на принцессе Марии Элеоноре, старшей дочери и наследнице герцога Вильгельма и сестре Иоганна Вильгельма фон Юлих-Клеве-Берга.

Мария родила своему супругу много детей, однако пережить детский возраст смогли только дочери. Старшая, Анна, в 1594 году вышла замуж за своего дальнего родственника и соседа — двадцатидвухлетнего наследника Бранденбургского курфюршества Иоганна Сигизмунда (правил в 1608–1619 годах). Хотя в их семье было шестеро детей, брак оказался несчастливым, и не только из-за того, что Иоганн исповедовал кальвинизм в отличие от строго лютеранских воззрений Анны, но главным образом по причине запойного пьянства курфюрста. Постоянное обжорство и кутежи вызвали у него такое ожирение, что он больше не мог ходить. В 1615 году Иоганна Сигизмунда хватил апоплексический удар, однако умер он только через четыре года. Как и брак ее матери, несчастное замужество Анны оказалось весьма выгодным для династии: по существовавшему соглашению в случае прекращения прусской линии Гогенцоллернов их владения в герцогстве Прусском переходили к бранденбургской ветви.

После смерти последнего из прусских Гогенцоллернов — отца Анны герцога Альбрехта Фридриха (от вызванного злоупотреблениями алкоголем «помрачения рассудка»). Восточная Пруссия была объединена с курфюршеством Бранденбург. Зять покойного герцога Иоганн Сигизмунд по этому поводу вышел из запоя, принес клятву верности польскому королю Сигизмунду III Ваза и стал герцогом Прусским, оставаясь в этом качестве вассалом Польши.

Когда в 1609 году в Дюссельдорфе скончался дядя Анны по материнской линии, последний герцог Клеве Иоганн Вильгельм (как может догадаться читатель, также от «помрачения рассудка»), началась длительная тяжба за его наследство, состоявшее их пяти небольших, но довольно развитых в промышленном отношении герцогств и графств, самыми крупными из которых были собственно герцогство Клеве, графство Марк и графство Равенсберг. Несмотря на небольшие размеры, эти земли играли серьёзную роль в ситуации трудно сохраняемого равновесия между католической и протестантской частями Германии. Будучи совершенно ничтожными по своей площади, владения тем не менее имели важнейшее значение — они пронизывали Западную Германию как бы пунктиром и открывали ворота на Рейн, к территориям Нидерландов и австрийских владений в Бельгии.

В ходе затянувшейся борьбы за наследство Иоганн Сигизмунд перешёл в кальвинизм, в то время как его семья и подданные остались лютеранами. Благодаря этому курфюрст прочно связал себя с соседями спорных герцогств — нидерландскими кальвинистами и французскими гугенотами. В 1614 году компромисс, наконец, был достигнут, в результате чего к Бранденбургу перешли Клеве. Марк и Равенсберг, распространив владения Гогенцоллернов до Рейна.

Эти приобретения увеличили достояние бранденбургских курфюрстов почти в два раза и дали им первоклассный торговый порт на Балтике — Кёнигсберг. Именно тогда Гогенцоллерны осознали, какие возможности открываются перед ними и потихоньку приступили к расширению своих немногочисленных владений.

Таким образом, к марке Бранденбург в течение только четырёх лет были сделаны значительные территориальные приращения на востоке и западе. Однако вновь приобретенные земли были очень слабо связаны друг с другом, и не только географически. Они не имели ни общих исторических традиций, ни даже общей религии, а в эпоху почти непрекращающихся войн такая разбросанность владений таила большую опасность. Перед Гогенцоллернами встала задача заполнения территориальных брешей, отделявших Бранденбург на западе от Клеве и на востоке — от Восточной Пруссии, — задача, определившая их политику на последующие триста лет.

Первый камень в здание будущего величия Пруссии заложил сын курфюрста Георга Вильгельма Фридрих Вильгельм (правил в 1640–1688 годах), взошедший на престол в 20-летнем возрасте и вошедший в историю Германии под именем «Великий курфюрст».

В это же время были заложены основы того, что так отличало Пруссию от других стран Европы вплоть до середины XX века — доминирующая роль армии, которая неизбежно должна была привести к почти тотальной милитаризации всего общества. Лично Фридриху Вильгельму принадлежит гениальная фраза: «На мече и науке должно быть основано значение этого государства без прошлого, с одним только будущим». В своем завещании он добавил: «Хотя союзы и могут быть достаточно хороши для обеспечения безопасности, однако собственная армия — лучше». К концу правления Фридриха Вильгельма небольшое наёмное войско Бранденбурга численностью 2,5 тысячи человек превратилось в 30-тысячную опытную и дисциплинированную армию, составлявшую примерно 3 процента населения страны (очень большая цифра, особенно по тем временам). Вся военная система подверглась радикальной реформе. Рекрутирование солдат проводилось в его землях от имени курфюрста. ... Создание офицерских школ и введение строгой регламентации службы содействовали превращению армии в профессиональную. ...

В момент вступления Фридриха Вильгельма на трон его земли были опустошены и разорены продолжавшейся уже 22 года Тридцатилетней войной, заняты и ограблены иностранными войсками, да и своими тоже. Пользуясь сложными династическими интригами, Фридрих Вильгельм приступил к «округлению» своих разрозненных владений. ... В 1651 году, используя силу оружия, Фридрих Вильгельм попытался решить вопрос о вступлении во владение оставшихся при дележе наследства его бабки в чужих руках герцогств Юлих и Берг, расположенных по обоим берегам Рейна.

Это ему не только не удалось, но и заставило просить помощи у императора. Однако с того времени стало все больше проявляться крайнее коварство и вероломство курфюрста во внешнеполитических вопросах. Фридрих Вильгельм всю жизнь следовал следующему нехитрому правилу: «Никакой союз не должен дальше сохраняться, если он достиг своей цели, и никакой договор не обязательно соблюдать вечно»!

Одновременно Гогенцоллерны расширяли свои приобретения на севере страны. В 1648 году, после окончания Тридцатилетней войны, по соглашению со Швецией, они сумели взять под свой контроль принадлежавшее ранее этой стране крупное владение — Восточную Померанию (ныне в составе Польши), протянувшуюся вдоль балтийского побережья и открывшую Бранденбургу доступ в воды Западной Балтики. ...

В 70-х годах XVII века Фридрих Вильгельм неоднократно менял союзника в войне между Францией и Нидерландами. Наконец, у короля Франции Людовика XIV лопнуло терпение и он отомстил своему вероломному партнеру, подтолкнув Швецию к вторжению в Бранденбург, которое и началось в 1675 году в рамках так называемой Сконской войны (1675–1679), которую Бранденбург вел против шведов совместно с Данией. Шведы выступили из Померании и заняли часть владений курфюрста, однако дальнейшие события оказались полной неожиданностью для Европы.

... После изгнания шведов курфюрсту удалось захватить Переднюю Померанию и лучший порт Западной Балтики — Штеттин, однако согласно Нимвегенскому мирному договору 1679 года Швеция вернула себе эти земли и устье Одера.

В 1670 году был подготовлен план захвата Силезии, ряд княжеств на территории которой по династическому праву должны были отойти к Гогенцоллернам, но прочно удерживались Габсбургами. В надежде на содействие в вопросах приобретения новых территорий Фридрих Вильгельм в 80-е годы выразил молчаливое согласие с захватом Францией некоторых исконно имперских территорий, однако и это не помогло: Передняя Померания еще не один десяток лет оставалась в шведских руках.

Незадолго до своей смерти Великий курфюрст решил еще раз сменить союзников и выступить против Франции вместе с императором, Англией и Нидерландами (хотя незадолго до этого был готов поддержать французскую кандидатуру на императорский престол). Вообще из-за постоянных нарушений им своих союзнических обязательств Людовик XIV назвал Фридриха Вильгельма «самым вероломным из всех неверных вассалов», а один из версальских дипломатов — «самой хитрой лисой Европы». В этом черты его характера вполне унаследовал его правнук — Фридрих Великий. "

Но сначала был его сын, Фридрих Фридрихович, король :)

После смерти Фридриха Вильгельма на Бранденбургский престол в 1688 году вступил его сын Фридрих. Ему удалось сохранить все то, что было завоевано его отцом, и тем создать предпосылки для будущего величия прусского государства.

"Преемником жизнелюбивого и деятельного Фридриха Вильгельма по иронии судьбы стал его третий сын Фридрих III (в то время берлинские монархи носили, еще «курфюрстовскую», а не «королевскую» нумерацию) — болезненный, слабый и изнеженный человек. Историки обычно рассматривают его правление как интерлюдию между эпохами Великого курфюрста и короля Фридриха Вильгельма I. Однако, несмотря на все это, Фридрих сумел, воспользовавшись плодами трудов своего отца, сделать шаг, который был его предшественнику не по плечу — он приобрел королевский титул (как утверждали злые языки, в угоду своему непомерному тщеславию). ...

Фридрих III родился в Кёнигсберге 11 июля 1657 года и крещён в лютеранскую веру. Из-за серьезной травмы позвоночника, полученной в детстве, ему дали кличку Горбатый, что не вполне соответствовало действительности, так как для сокрытия этого дефекта вполне хватало ношения в соответствии с тогдашней модой пышного завитого парика. Однако свойственные ему на протяжении всей жизни болезненное самомнение, пессимизм и недоверчивость, очевидно, брали начало в страданиях, перенесенных будущим королём при лечении у врачей-ортопедов, которые использовали всевозможные корсеты, воротники и костыли.

По специальной программе, подготовленной отцом, Фридриха обучали нескольким европейским языкам, истории, географии, игре на флейте и клавикордах. После смерти матери, Луизы Генриетты Нассау-Оранской (жена Великого курфюрста умерла в 1667 году), и второго брака отца их отношения с сыном быстро испортились, а двенадцатым курфюрстом Бранденбурга из рода Гогенцоллернов Фридрих стал в 1688 году только благодаря смерти своего старшего брата. ... Когда здоровье отца серьезно пошатнулось, Фридрих стал принимать все большее участие в делах государства а был допущен на заседания правительственного совета.

Поскольку владения Фридриха III простирались по всей Германии от Балтики до Рейна, он оказался вовлечен в международные конфликты и на востоке, и на западе Европы. Во внешней политике этот, в общем-то, сугубо невоенный, склонный к меценатству и покровительству искусств человек питал крайне экспансионистские взгляды, которые привели Бранденбург к обострению отношений со Швецией из-за Передней Померании, с Польшей и Россией — из-за Западной Пруссии и Эрмланда, и, разумеется, с Францией, которая все более расширяла круг своих территориальных притязаний на Рейне.

Проблема получения королевской короны волновала на только Фридриха, но и его предшественников. Однако именно на переломе XVII и XVIII веков эта заветная цель стала более достижимой, чем раньше. Вспомним, что в 1689 году принц Оранский сумел добыть себе корону Англии и Шотландии, а курфюрст Саксонии Фридрих Август Сильный в 1697-м проложил себе дорогу к польскому трону.

Через два десятка лет, в 1721 году русский царь Пётр возложил на себя императорский титул — вещь, неслыханная для Европы, которая с момента гибели Византии привыкла называть кайзером только властелина Священной Римской империи германской нации.

... В конечном счёте Фридрих добился высочайшего согласия на свою коронацию, использовав сложную ситуацию в Европе — вопрос об испанском наследстве. ... Перед тем как разразилась война за Испанское наследство (1701–1714), 18 января 1701 года в столице Восточной Пруссии Кёнигсберге состоялась коронация Фридриха III, ставшего королем под номером Первый. Здесь Фридрих родился, здесь же и собственноручно увенчал себя короной. Всего на процедуру коронации ушло около шести миллионов талеров, причём для покрытия этих расходов был введён специальный коронационный налог.

... Впоследствии Фридрих продолжал активно вмешиваться в европейские конфликты. В истории Пруссии Фридрих I остался единственным королём, склонным к пышности и расточительности в вопросах придворной жизни. ... Невероятная роскошь королевского двора нанесла колоссальный урон государственным финансам.... При нем Берлин стал называться «Афинами севера». Умер Фридрих I, первый «король в Пруссии», в феврале 1713 года, в возрасте пятидесяти пяти лет.

В правление первого короля пруссаки были вынуждены довольствоваться приобретением ещё нескольких игрушечных владений на крайнем западе Германии, в нижнем течении Рейна. В 1702 году земли Пруссии пополнили графства Линген и Мёрс, в 1707 — графство Текленбург, в 1713 — герцогство Верхний Гельдерн (через 82 года навсегда отошло к Нидерландам). В этом же году к Пруссии отошли два южно-германских владения — графство Лимбург и округ Шпекфельд, которые, правда, в 1742 году пришлось уступить в обмен на захваченную Силезию.

1

...несколько этажей выше (всего их 10): зацепил вот этот зверь сначала. Подпись: "Гой. Пермь, Россия. На службе у государства"

1

...несколько этажей выше (всего их 10): зацепил вот этот зверь сначала. Подпись: "Гой. Пермь, Россия. На службе у государства"

Обои очень хорошо

Обои очень хорошо

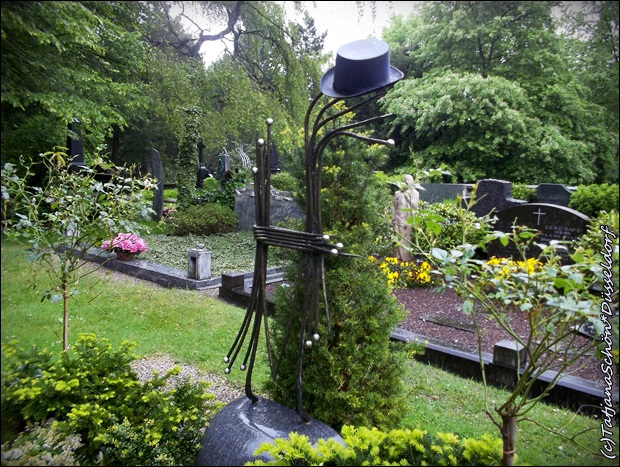

Посидели на солнышке (недолго, а можно было бы! даже пикник устроить!)

Посидели на солнышке (недолго, а можно было бы! даже пикник устроить!)