"Воздух Северного и веяние Средиземного морей сильно и проникновенно соединились в бельгийском искусстве XVII столетия. Когда Петер Пауль Рубенс (1577 – 1640), его истинно великий мастер, переработавший своим германским духом все виденное и изученное в Италии в новое, великое, истинно фламандское целое, вернулся в 1608 г., после восьмилетнего пребывания по ту сторону Альп, в Антверпен, город своих отцов, жребий великой военной игры за будущность Бельгии был уже брошен. Перемирие 1609 г. приложило печать к решению. Фландрия и Брабант остались за старыми державами: за испанской властью и католической церковью – и за барочным искусством. Но церковные и гражданские власти, которым предстояло романизировать нижненемецкие провинции, желая облегчить процесс слияния, довольно мудро предоставили старому, более сильному чувственно-германскому темпераменту свободно проявлять к жизни свои силы, и процесс слияния совершился теперь в жизни и в искусстве против ожидания быстро и удачно. Такт и любовь к искусству правящей четы, назначенной Филиппом II незадолго до своей смерти, эрцгерцога Альбрехта и его супруги Изабеллы, со своей стороны, протягивала руку чванству – с другой. Бельгийцы научились чувствовать одновременно по-римски и по-нидерландски, и то, что не удалось созревшим в Италии фламандским художникам в XVI столетии, удалось им в XVII. В своих работах они устранили следы подражания, делавшие их маньеристами, и создали, именно в области живописи, новое, жизненное фламандское национальное искусство, в котором основы барочной композиции не были отвергнуты даже в реалистических своих местных областях ландшафта, жанра и мертвой натуры, но всюду были обузданы и национализированы сильным собственным чувством природы. Чем более фламандское искусство XVII столетия представляется барочным, как почти все искусство того века, подвергавшееся влиянию юга, тем более оно является фламандско-барочным; чем более оно становится реалистичным, как это соответствует фламандскому настроению, тем слабее оно затронуто римским барокко этой эпохи.

Если дворец, построенный между 1559 и 1564 г.г. в Брюсселе, для епископа Гранвеллы, советника правительницы Маргариты Пармской, Себастьяном и Якобом ван Нойен, с его ясными воспоминаниями о палаццо Фарнезе в Риме, отражал чисто итальянское направление одной из отраслей бельгийского искусства XVI столетия, то Корнелис де Вриендт почти в то же время (1461 – 1565) сумел сохранить за своей антверпенской ратушей национально-фламандский общий характер при итальянских основах стиля. К этому направлению де Вриендта и его последователя Ганса Вредеман де Вриса примкнуло дальнейшее развитие XVII столетия. В связи с этим итальянский барочный стиль, вторгшийся в Бельгию в начале этого столетия вслед за контрреформацией, встретил здесь если не сопротивление, то закаленный в тщетной борьбе за свободу национальный вкус, который и преобразовал его на свой лад, резче индивидуализировал отдельные части зданий и украшений, по произволу изменял и перемещал орнаментальные мотивы отделки обрамлений, карнизов, придавал им утолщенный или хрящеватый характер, иногда отнимал даже у главных соотношений их благородную, действующую как музыка, соразмерность.

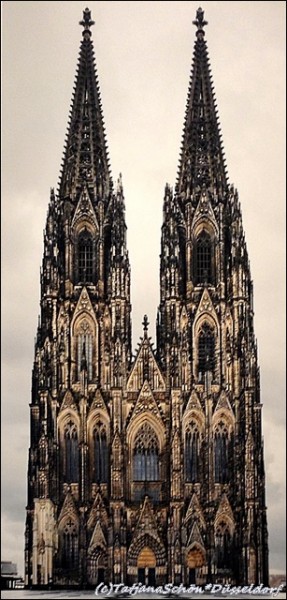

Бельгийский барочный стиль с особенной силой обратился к строению церквей потому, что он явился служителем церкви. Надо было восстановить в новых формах целый ряд храмов, лежавших в развалинах, и соорудить новый ряд в современном стиле, в знак торжества старой церкви. Остается вопросом, должны ли мы следовать воззрению Гурлитта, чье исследование бельгийского барочного стиля осталось во многих отношениях решающим, будто бы большинство этих огромных, обширных бельгийских барочных церквей только перестройки средневековых. Во многих случаях, однако, это не подлежит сомнению. По большей части это колонные базилики, подобно некоторым генуэзским церквам того времени, что объясняется сношениями могущественных приморских городов Антверпена и Генуи. Но то обстоятельство, что их великолепные фланговые башни, богато расчлененные, заканчивающиеся куполами, возвышаются обыкновенно позади полукруглой ниши, представляет бельгийскую особенность, объясняющуюся именно отсутствием итальянских образцов в барочном строительстве фланговых башен.

Первый архитектор правящей четы Венцеслав Кёбергер (1560 – 1630 или 1632), известный противник Рубенса, действовал еще преимущественно в духе итальянского позднего ренессанса. Его церковь св. Жен в Монтегю, куда ходили на богомолье, построенная между 1607 и 1613 г.г. для Альбрехта и Изабеллы, напоминает своим тяжелым куполом с контрфорсами церковь Санта Мария дела Салюте в Венеции.

Первым крупным мастером бельгийско-барочной церковной архитектуры был Жак Франкар (1577 – 1651), современник и друг великого Рубенса. К сожалению, его первое крупное сооружение, церковь Иезуитов в Брюсселе (1606 – 1616), сохранилось только на рисунках. Каждый из трех ее нефов, разделенных тосканскими колоннами, заканчивается на востоке полукруглой нишей. Во фламандском духе, хотя и с античными фронтонами, построен высокий верхний этаж среднего выступа, с орнаментами в форме канделябров вместо готических фиалов.

Стиль Франкара в несколько иной форме представляет бывшая церковь августинцев (1620 – 1642) в Брюсселе, служившая позднее почтамтом. Трехчастный нижний этаж фасада украшен тосканским ордером; воздвигнутый только над более высоким средним нефом верхний этаж – «композитным». Незаметность соединительных волют придает вид самостоятельности верхнему этажу. Двойные пилястры всей лицевой стороны усилены выступающими полуколоннами. Разорванные вверху фронтоны, своеобразные картушные обрамления и свободные отношения делают эту постройку лучшим произведением фламандского раннего барокко. К ней примыкает подобного же стиля Мехельнская «Бегиненкирхе» (1629 – 1647).

Самая величественная церковь в стиле фламандского раннего барокко – это иезуитская церковь в Антверпене, построенная иезуитами Петером Гуйссенсом и Франсуа Агильоном между 1614 и 1621 г.г. Сгоревшая в 1718 г., она была восстановлена по старым проектам. Ее изумительно широкая лицевая сторона, на всем протяжении двухэтажная, внизу тосканская, вверху ионическая, имеет над средним нефом еще третий коринфский этаж, увенчанный неспокойным треугольным фронтоном, и с обеих сторон ограничена отдельными низкими, с высокими куполами, башнями с лестницами. Четырехгранная внизу, восьмисторонняя вверху главная башня за нишей хора, легко и богато расчлененная, увенчана благородным куполом и считается одной из прекраснейших всей эпохи ренессанса и барокко. Внутри тосканские колонны разделяют церковь на три нефа. Над боковыми нефами тянутся эмпоры, отделенные от широкого среднего нефа ионическими колоннами.

Иезуитские церкви подобного же стиля можно указать в Брюгге (ныне Сен Доната), в Люттихе, в Намюре (ныне Сен Лу) и в Иперне.

Особой формой отличается церковь Петра в Генте, перестроенная в 1629 г. упомянутым выше «объитальянившимся» Гансом Ван Ксантеном (Джованни Вазанцио). Она получила квадратную с девятью нишами пристройку на фасаде, в чистых пропорциях, над средним квадратом которого возвышается стройный купол, уравновешенный восточной башней, расположенной позади хора.

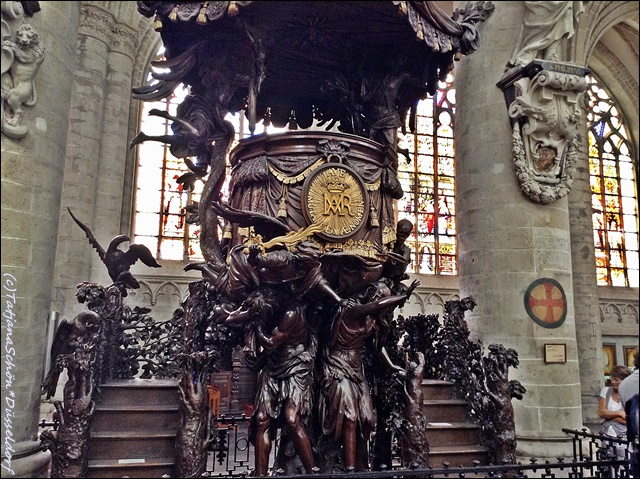

Главным мастером бельгийской церковной архитектуры второй половины XVII столетия, снова ставшей массивнее и тяжелее, был любимый ученик Рубенса Лука Федерб (1617 – 1697), прославленный также как ваятель. Знаменитейшее из его архитектурных сооружений – иезуитская церковь в Лёвене (1650 – 1666). Тяжелая, массивная, расчлененная пилястрами и стоящими перед ними колоннами, лицевая сторона – ионическая, в более широком нижнем – коринфская, в уходящем ввысь, более узком верхнем этаже, получает нидерландский отпечаток благодаря двум связующим горизонтальным поясам, пересекающим пилястры, колонны и стены. На широких изгибах волют, связующих этажи, стоят разделяющие, наподобие фиалов, канделябры. Трехнефная внутренность расширяется мощным трансептом. Капители украшены венками, висящими между угловыми волютами. Фриз сильно выдвинутого антаблемента убран роскошными картушами. К сожалению, купол над средокрестием остался неоконченным.

... Напротив, нельзя считать достоверным участие Федерба в постройке Бегиненкирхе в Брюсселе (1657 – 1676), которая во многих отношениях является самой великолепной и характерной церковной постройкой фламандского барочного стиля. Тосканские колонны и здесь делят продольный корпус на три нефа. За средней из трех восточных ниш и здесь возвышается башня, купол которой сопровождают фиалоподобные канделябры. Пучковые столбы с тосканскими полуколоннами поддерживают средокрестие. Нижний этаж великолепного фасада расчленен по всей длине двойными и тройными ионическими пилястрами. Над средним нефом возвышаются еще два этажа, из которых нижний украшен коринфскими полуколоннами, верхний гермами под треугольным фронтоном, выдвинутым сначала вперед и затем опрокинутым назад. Всего поразительнее, что над боковыми нефами, по обеим сторонам верхнего этажа, возведены высокие фронтоны своеобразных, резко изогнутых очертаний. Именно эта лицевая сторона, придающая личный и национальный характер отдельным частям, соединяет богатство фантазий с известной ясностью и строгостью.

Обращаясь к бельгийской архитектуре дворцов и жилищ этой эпохи, мы, прежде всего, восхищаемся «Шателенией» (ныне здание суда) в Фурнесе, построенной между 1612 – 1628 г.г. Сильванусом Буленом, великолепным зданием, производящим впечатление чистого высокого ренессанса своими пилястрами, проходящими через всю постройку, в нижнем этаже дорически-тосканскими, в верхнем – коринфскими. В то же время выступил на сцену Рубенс, очевидно желавший указать землякам пути к сооружению монументальных бюргерских домов своим большим сочинением о тогдашних дворцах Генуи, появившимся в 1622 г. Это ему, однако, не удалось. Даже его собственный, им самим построенный, лишь частью сохранившийся дом в Антверпене не напоминает дворцов Генуи. Во всяком случае, трехарочные, типа триумфальной арки, ворота, ведущие в его сад, сохранившиеся лишь на гравюрах, показывают, с какой силой, мощью и свободой Рубенс умел переработать итальянские влияния в грандиозный новый стиль барокко, ответственность за который лежит только на нем. Его сохранившийся садовый домик, сводчатая зала которого опирается на тосканские колонны, изобилует подобными вольностями. Фронтон надстройки и средняя балюстрада переходят плавно в волюты наподобие рыб, и вместе с тем средняя ниша, обрамленная гермами, имеет «сидячие» угловые пилястры во вкусе Поццо, крайне рискованные сами по себе. Все сооружение производит гармоническое впечатление, благодаря основному чувству живописного единства. Как архитектор, Рубенс всего грандиознее заявил себя, судя по гравюрам Теодора Ван Тульдена, в триумфальных воротах, выстроенных им в 1635 г. в Брюсселе для въезда эрцгерцога Фердинанда. Каждая линия этих великолепных построек дышала бурным праздничным весельем.

Подобно Рубенсу, Франкар пытался поощрить самостоятельный фламандский гражданский архитектурный стиль своей книгой об архитектуре, появившейся в 1617 г. в Брюсселе и поразившей в особенности проектами ворот. Архитектура дверей, с верхними частями, произвольно наклоненными внутрь и наружу, допускала еще и верхнее отверстие в виде окна с причудливой рамой, а иногда, при полном искажении и разложении античного языка форм, отличалась смелым и живописным внешним видом. В картушах Франкара витые украшения часто достигают уже той бесформенной пышности, которая превращает их в расслабленные хрящи. В Антверпене и Брюсселе сохранилось несколько дверей этого рода, позднее ошибочно называвшихся «spansche Deurkens» («испанскими дверцами»). В Испании вовсе не встречается таких дверей.

В стиле сильного раннего испанского барокко построен портал рыбного рынка в Генте. Вообще же бельгийцы в отношении своих жилищ и даже гильдейских домов, игравших важную роль, остались верными своему старому стилю высоких, узких четырех- или пятиэтажных домов, все стенные площади которых среди архитектонического остова усеяны окнами. Только опоры, рамы и наличники представляют теперь образчики то более или менее строгого, то более или менее произвольного фламандского барокко.

Дом кожевенного цеха 1644 г. на антверпенском рынке, богато украшенный, обнаруживает этот стиль; на Краудстадене в Генте дом зерномеров, с фронтоном и лестницами, впрочем, простой постройки; на брюссельском рынке большинство гильдейских домов, восстановленных после бомбардировки французов (1695), за исключением цехового дома, более широко распланированной постройки. Дом «Ле Сак» (1697) с его балюстрадами, играющими роль делящих поясов между нижним этажом и кариатидами третьего, с необычайно украшенным фронтоном четвертого этажа – один из самых роскошных и характерных между ними. Но и другие, «Ла Бруэт», «Ле Корнет», «Ла Лув» и как бы они там еще ни назывались, обнаруживают этот стиль. В своей совокупности они придают брюссельской рыночной площади чрезвычайно своеобразный, в высшей степени живописный, до некоторой степени барочной, но, прежде всего, истинно фламандский вид.

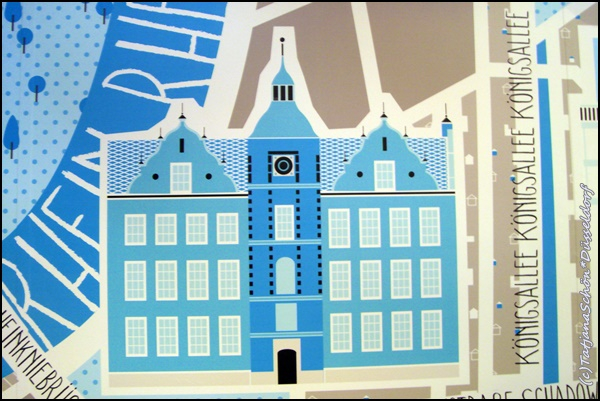

Красный лев с раздвоенным хвостом достался графству Бергскому и Дюссельдорфу, когда оно "досталось" же (перешло по наследству, но не без войны) Лимбургским графам.

Красный лев с раздвоенным хвостом достался графству Бергскому и Дюссельдорфу, когда оно "досталось" же (перешло по наследству, но не без войны) Лимбургским графам.

Красота.

Красота.

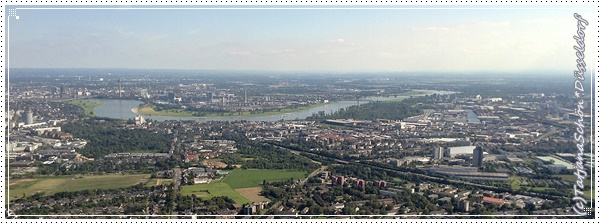

Радуюсь!!!

Радуюсь!!!