9 век в Европе

/В продолжение небольшого анализа исторической ситуации. Напоминая про 9 век.

В политической жизни Европы эпохи Рюрика три долговременные тенденции:

- распад западной (франкской) империи,

- противостояние мусульман и христиан,

- соперничество западного христианства с восточным.

Эти проблемы европейцы решали одновременно. А кроме того — или, вернее, прежде всего — были норманны. Дания и Скандинавия оставались последним анклавом древнего германского образа жизни.

...Может быть, именно в поисках вольной жизни множество датчан, норвежцев и шведов предпочитали добывать средства к существованию грабежом. На протяжении всего IX столетия эти храбрые, жестокие и жадные разбойники из года в год атаковали христианскую Европу. Их ладьи внезапно появлялись на Сене и Гаронне, Рейне и Темзе, и тогда дороги заполнялись бегущими людьми, спасающимися от лютой смерти. В германских анналах под 851 годом записано: «Железо язычников сверкало. Был чрезмерный солнечный зной, и последовал голод. И иссяк корм для скота».

Спустя два года норманнские конунги Готфрид и Рюрик (не наш ли?) ограбили северо-запад будущей Франции. Западный император Лотарь откупился от Рюрика, дав ему земли в Ютландии, однако тот продолжал совершать опустошительные набеги на соседей. В 864 году Пипин II Аквитанский, племянник франкского короля Карла Лысого, в войне с дядей призвал на помощь норманнов. Три недели парижское аббатство Сен-Дени находилось в руках викингов, которые ушли, лишь получив богатый выкуп.

Иногда норманны не ограничивались грабежом, а стремились удержать захваченные земли. Так, зимой 850/851 года после очередного набега на Англию они не стали возвращаться на родину, а устроились зимовать в Кенте.

Если на западе Европы разбойничали норвежцы и даны (датчане), то на востоке действовали преимущественно шведы, которых местные финны звали русь (синоним слова «викинг», обозначавшего военный поход на ладьях и его участников-гребцов).

Не позднее 830-х годов какая-то норманнская группировка поставила под свой контроль торговый маршрут — путь «из варяг в греки». Разбойники укрепились в Киеве и принялись оттуда наносить удары по Византии и Хазарской державе, закрывавшей им выходы к Каспийскому и отчасти к Чёрному морям. Претендуя на равенство с хазарским правителем, предводитель скандинавов стал именовать себя каганом. Германский король Людвиг в письме византийскому императору перечислил народы, чьи правители носили этот тюркский титул: авары, хазары, дунайские болгары и норманны. А киевские князья и в дальнейшем, вплоть до Владимира Святого, звались каганами.

Летом 867 года вожди киевских норманнов Аскольд и Дир вернулись из неудачного похода в Византию. «И был в Киеве плач великий». Город осадили печенеги, население его голодало. Соправитель византийского императора Михаила Василий Македонянин, воспользовавшись ситуацией, склонил, по словам хрониста, «к соглашению неодолимый и безбожный народ русов, заключил с ними мирные договоры, убедил приобщиться к спасительному крещению и уговорил принять рукоположенного патриархом Игнатием архиепископа».

Надо сказать, в трудных обстоятельствах язычники-норманны легко соглашались креститься. Некоторые проделывали этот трюк по много раз, так что успевали изучить процедуру таинства не хуже любого христианского священника.

...24 сентября 867 года пьяный до беспамятства византийский император Михаил III был убит заговорщиками во дворце близ ипподрома. «Синклит (сенат), тагмы (гвардия), всё войско и городской сброд» провозгласили императором Василия Македонянина... В 870 году в Константинополе состоялся VIII Вселенский собор — последний общий для Запада и Востока. (единство западной и восточной церквей было временно восстановлено, но церковь Болгарии приписали к Константинопольскому патриархату. Собор также отказался признать претензии папы на роль верховного хранителя веры, постановив, что высшим авторитетом является совместное решение епископов-патриархов пяти крупнейших христианских центров — Рима, Константинополя, Антиохии, Александрии и Иерусалима). ... Рюрик отправился к немецкому королю Людвигу, чтобы урегулировать вопрос о своих западных владениях. В Ксантенских анналах под 873 годом о Людвиге сказано: «Пришёл к нему Рюрик, желчь христианства, притом на корабль были доставлены множество заложников. И он стал подданным короля и поклялся верно служить ему». За эту клятву король вернул Рюрику его прежнее владение — богатую Фрисландию (приморские земли от Западной Фландрии в современной Бельгии до германской реки Везер).

Незадолго до того, в 869 году, скончался король Лотарингии Лотарь II. Его королевство, вытянувшееся широкой полосой с севера на юг через всю Европу, поделили два его дяди — Карл Лысый и Людвиг Немецкий. Отказавшись в пользу Людвига от Меца и Аахена, Карл получил Льеж, Верден, Лион и весь правый берег Роны. Так на карте впервые обозначились границы государства, известного нам теперь под именем Франции".

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/14489/ (Наука и жизнь, СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ. ЭПОХА РЮРИКА ВО «ВСЕМИРНЫХ ХРОНИКАХ»)

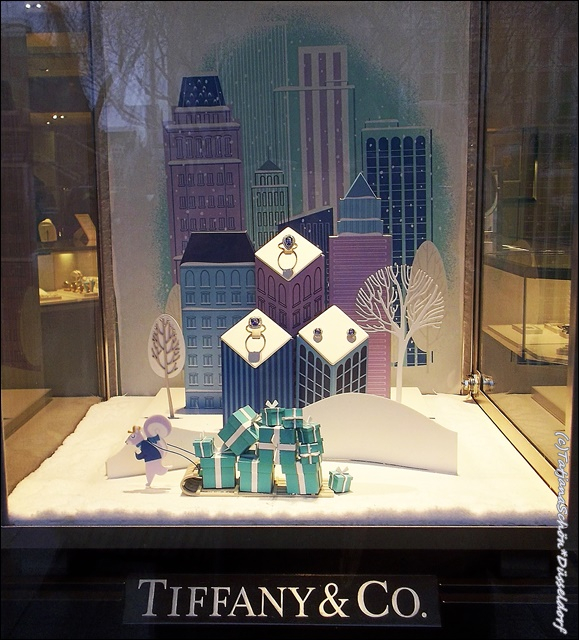

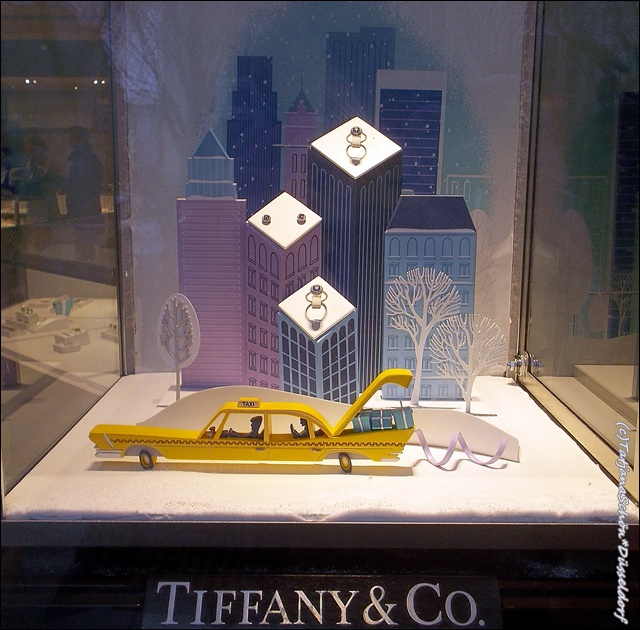

...замечаю затоптанную этикетку - сердце, корона, виньетка (девочковое такое))).

...замечаю затоптанную этикетку - сердце, корона, виньетка (девочковое такое))).

...был в этот день удивительный (и немецкий "нордический"), поразила босоногая девушка - и в трамвае и на улице - совсем босиком.

...был в этот день удивительный (и немецкий "нордический"), поразила босоногая девушка - и в трамвае и на улице - совсем босиком.

Я - в недоумении.

Я - в недоумении.