"Французский" Гейне - 1830-е годы

/Что надо знать о Гейне и 19-ом веке ещё, чтобы понять историю Германии и Европы в целом.

Read MoreВ этом журнале собрана интересная и полезная для туристов информация о жизни в Дюссельдорфе: про музеи и памятники, билеты и транспорт, отели и рестораны и многое другое.

Что надо знать о Гейне и 19-ом веке ещё, чтобы понять историю Германии и Европы в целом.

Read MoreРазглядим крыши. Или памятники. Когда вы видите зелёные крыши - знайте, это медь.

Read MoreВ середине мая я была в Вене. Я многое прочитала, просмотрела перед поездкой (Информация из путеводителя на русском и ещё одной книги (онлайн), у меня был ещё один очень практичный "маршрутник" - книга на немецком - в бумажном виде и с вариантом в планшете - ими я и пользовалась на месте) и успела увидеть из музейного самое главное - оригинал тех драгоценностей, о которых всегда рассказываю на экскурсиях в Аахене.

Read MoreС грустью расставался Нестор Васильевич Кукольник с Дюссельдорфом, написав в своих путевых «Записках…»: «…такой художественный оазис заслуживал бы большего внимания, но у меня не было времени, а жаль». Хорошо понимая разницу между ознакомительной экскурсией и профессиональным изучением особенностей местной живописной школы, Кукольник подвёл итог: «Все это любопытно, но неразрешимо без свиданий и разговоров с достойными художниками, а я в Дюссельдорф едва ли ещё попаду. Крайне жаль».

Read MoreРоберт Шуман: «…во мне все большее желание отправиться в Дюссельдорф...

Еще одно: недавно я искал в старой географии сведения о Дюссельдорфе и нашел упомянутыми среди достопримечательностей три женских монастыря и дом для умалишенных. Первые мне, пожалуй, по душе, но читать о последнем было прямо-таки неприятно...».

Что это я? Читаю-записываю. Какое отношение это имеет к Дюссельдорфу? В Дюссельдорфе много каштанов (взять, хотя бы Кёнигсаллее), есть "Пале Нессельроде" (там теперь музей керамики), а в конце мая трагично погиб старый каштан у стен этого здания. И, в целом, род Нессельроде - здешний (см. комментарий под заметкой).

Read MoreДело всё в индустриализации. Что популярно о ней рассказывает специалист-историк Дмитрий Бовыкин (кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова):

"В первую очередь промышленная революция распространяется на те страны, где её основой смогла стать, как и в Англии, более высокая интенсивность труда по сравнению со всем остальным миром — не случайно один из историков назовет промышленную революцию «трудолюбивой революцией».

Ход промышленной революции имел в различных странах множество общих черт. Как правило, ей предшествовал значительный рост населения, нередко его сопровождал приток денег в аграрный сектор экономики и его радикальная перестройка, так или иначе решалась проблема поиска капиталов и источников энергии. Везде развитие промышленности сопровождалось строительством новых путей сообщения, в том числе и железных дорог — в 1820–1830-х годах они появляются во Франции, Бельгии, Германии, США, Королевстве обеих Сицилий и Российской империи. Во множестве стран возникают платные дороги, по рекам начинают плавать пароходы.

Интересно, что у соседей приключилось (первыми дюссельдорфскими промышленниками стали бельгийцы):

"Первой последовала примеру Англии Валлония, что сделало Бельгию одной из крупнейших индустриальных держав мира, она входила в группу мировых лидеров вплоть до последней четверти XIX века. В начале XIX века промышленная революция приходит в США, ощутимо позднее, в 1830–1860-х годах, она происходит во Франции. Там она совершалась с опорой на текстильную и металлургическую промышленность, а государство внесло немалый вклад в строительство транспортной инфраструктуры. Еще позже, примерно в середине XIX века, вступают в промышленную революцию германские государства, однако к концу столетия объединенная Германия оказывается в числе лидеров.

Изобретения, сделанные в этих странах, также быстро становились известны по всей Европе и за океаном:

Особенность XIX века, по сравнению с предшествующими столетиями, — быстрое внедрение в жизнь различных технических новшеств. Во второй половине XIX века создается первый двигатель внутреннего сгорания, «Отцами» современного автомобиля считаются немецкие конструкторы Даймлер и Бенц. Во второй половине XIX в. многочисленные технические новшества становились все более доступными, затрагивая все сферы жизни: использование в быту газа, электричества, телефона стало обыденным явлением. В Дюссельдорфе появилось множество газовых фонарей!

"Промышленные революции в развитых странах имели, безусловно, немало особенностей. Так, в Бельгии переворот опирался прежде всего на железную руду и уголь, а также на давние традиции текстильного производства и имел немало сходства с английской моделью. При описании процессов, протекавших в Германии, более поздний старт обычно объясняется раздробленностью страны, но одновременно отмечается, что Германия была богата природными ресурсами, располагала капиталами и обладала такой системой образования, которая позволила быстро и практически с нуля подготовить множество квалифицированных кадров и добиться превосходства в новых отраслях промышленности: электротехнической и особенно химической. ..."

Итак, достижения науки и техники. В это время были сделаны крупнейшие научные открытия, которые привели к пересмотру прежних представлений об окружающем мире, получив наименование революции в естествознании. Значительные успехи были достигнуты в таких науках, как физика, благодаря открытию Джоулем (Англия) и Р. Майером (Германия) закона сохранения энергии, а также исследованиям Ома и Фарадея в области электричества; химия, где были углублены и расширены основы теории атомного строения вещества, биология, в рамках которой английский ученый Дарвин разработал свою революционную концепцию происхождения биологических видов путём естественного отбора. Достижения биологических наук дали мощный толчок развитию медицины. Европейскими учеными разрабатывались вакцины против болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Шотландский профессор Листер ввёл в хирургическую практику антисептику, а Д.Симпсон — обезболивающие средства. Крупнейшим достижением явилось открытие в 1895 г. немецким ученым Рёнтгеном «лучей икс», благодаря которым достигаются значительные успехи в области диагностики и хирургии.

Результатом этих и других изобретений стало резкое сокращение смертности, прекращение глобальных эпидемий, увеличение средней продолжительности жизни европейцев.

Литература и искусство. Начало XIX века: неоклассицизм и романтизм. Разочарование в рационализме и прогрессе; страх перед индустриализацией, коренным образом менявшей привычный уклад жизни, привели к стремлению уйти от реальности к поиску несуществующего идеала и повышенному интересу к далёкому прошлому. В Дюссельдорфе заслуживает всемирное признание школа живописи, которую принято называть "дюссельдорфской". В прозаической литературе течение романтизма нашло отражение в жанре исторического романа, произведениях таких авторов, как В. Скотт, Т. Карлейль, Ж. Санд, В. Гюго.

Романтизм проникает также в архитектуру, что способствовало распространению в Европе в первой половине XIX века неоготического стиля. С середины XIX в. значительные изменения претерпевает архитектура, где начинают широко применяться новые материалы, прежде всего железо и сталь. В 30 — 40-е годы намечается отход от классицизма и неоготики — происходит симбиоз различных стилей предшествующих эпох. Создаются роскошные здания с пышными нагромождениями лепных и скульптурных украшений, преобладанием неровных линий и поверхностей. Этот "псевдостиль, демонстрировавший эклектичные художественные вкусы богатевшей буржуазии", был великолепен и пышен, но не отличался величием и изяществом. Его в Германии называют историзмом.

В конце XIX в. в архитектуру проникают последние достижения технической мысли: в конце 80-ых гг. в Париже была построена грандиозная стальная Эйфелева башня; в США начинают сооружаться небоскрёбы.

"В XIX веке искусство становится демократичным, перестает быть "развлечением для избранных", так как рост всеобщей грамотности приводит к тому, что с новейшими произведениями писателей, поэтов, драматургов знакомятся "простые люди"; открываются многочисленные публичные музеи, галереи, выставки.

Электричество позволило строить фабрики и заводы за чертой города, что изменило облик городов, оно стало использоваться для освещения помещений, улиц (дуговое освещение, лампа накаливания), на транспорте (трамвай) и в быту.

Дело дошло до увеличения числа жителей городов, где меняется вся повседневная жизнь людей: продукты питания со временем начинают изготовляться на заводах, одежда и обувь в основном перестают шить по индивидуальным заказам, появляются стандартные и взаимозаменяемые детали, в строительстве мостов и кораблей на смену дереву приходит металл, земной шар становится таким маленьким, что его можно обогнуть за восемьдесят дней.

Возникает профсоюзное движение, социалистические и рабочие организации — таким образом, в основе многих социальных потрясений XIX — начала XX века лежит также промышленная революция.

Появляется и средний класс - владельцы небольших фабрик, управленцы, новые профессиональные слои, такие как, к примеру, инженеры. После промышленной революции о нём можно говорить как об отдельном социальном слое со своей этикой и жизненной философией.

Меняются условия труда: взаимозависимость людей внутри одного коллектива заставляет насаждать жесткую дисциплину, ставить одних работников под присмотр других, запрещать отвлекаться от работы или опаздывать на неё. Дом и работа, рабочее время и часы досуга оказываются четко разделены. На рубеже 1770–1780-х годов в Европе открываются первые детские сады, а в XIX веке и ясли".

Почёрпнуто из статьи упомянутого выше автора.

Ещё: Городской транспорт первой половины XIX века - Филолог Вера Мильчина о личном транспорте в Париже в 30-е годы, организации общественных маршрутов и первом городском поезде.

И появляется возможность путешествий "в своё удовольствие"!

"...возила их на увлекательные экскурсии в Дюссельдорф и Ахен. А в соседнем городе Мюнхенгладбах они уже знали каждую улочку и такие интересные места, как театр, музей, пожарное депо, вокзал и городской рынок с его множеством небольших магазинчиков, где всегда находилось много чудесных и полезных вещичек".

Это о семейном досуге одного здешнего мальчика Хуго. Хуго Юнкерс, тот, который изобретатель и "отец" немецкого (и мирового тоже) самолётостроения. Родился тут неподалёку (в Райдте, теперь это часть города Мёнхенгладбах) в 19 веке... История о самолётах очень поучительная, но я про молодость этого неординарного человека.

Цитирую из "Неизвестного Юнкерса" Леонида Липмановича Анцелиовича - рекомендую, очень интересно.

Глава 2 - Как становятся гениями

На самом западе Германии и ее земли Северный Рейн – Вестфалия между Дюссельдорфом и Ахеном, всего в нескольких километрах южнее городка Мюнхенгладбах находилась маленькая деревушка Райдт, где с XVI века жили Юнкерсы и занимались сельским хозяйством на обширных просторах левобережья могучего Рейна. Но уже в 1818 году дед Хуго Юнкерса построил здесь текстильную фабрику. Отец Хуго ее расширил и усовершенствовал. Генрих Юнкерс уже был настоящим фабрикантом, к текстильной фабрике он прикупил кирпичный заводик, а деревня Райдт превратилась в благоустроенный город с трехэтажными домами. Генрих унаследовал семейный бизнес после кончины его отца и за два года много преуспел. Теперь ему 32, он любит Луизу Вирхаус и решает, что может на ней жениться. Ей уже 28, и она любит Генриха, а все считают его завидным женихом. Молодые обоюдно хотят иметь много детей. Бракосочетание состоялось 21 мая 1855 года.

Генрих Юнкерс целыми днями пропадал на работе, ездил закупать сырье и новое оборудование. Часто уезжал на ярмарки и сам организовывал сбыт своей продукции. И дело шло. Текстильная фабрика расширялась, строились новые корпуса, росло качество тканей, объем их выпуска и ассортимент.

Все заботы о доме и организации быта легли на молодую хозяйку Луизу Юнкерс. ...Их третий мальчишка родился 3 февраля 1859 года в красивом трехэтажном доме города Райдт, где обосновалась семья преуспевающего текстильного фабриканта. Малыша назвали Хуго, а его старшим братьям Максу и Карлу было три и два года. После Хуго Юнкерса на свет появились еще четыре брата и сестра, которая вскоре после рождения заразилась гриппом и умерла.

...Луиза Юнкерс создала мальчишкам идеальные условия для физического и духовного развития. Она возила их на увлекательные экскурсии в Дюссельдорф и Ахен. А в соседнем городе Мюнхенгладбах они уже знали каждую улочку и такие интересные места, как театр, музей, пожарное депо, вокзал и городской рынок с его множеством небольших магазинчиков, где всегда находилось много чудесных и полезных вещичек.

...

Младшему брату Алексу было всего четыре годика, когда в большой и дружной семье фабриканта Юнкерса произошла катастрофа. На сорок третьем году жизни, 24 сентября 1869 года, цветущая и жизнерадостная Луиза неожиданно скончалась после непродолжительной болезни, вызванной какой-то загадочной инфекцией. Генрих, скрывая от детей слезы, душившие его, пытался объяснить им фатальность случившегося. Сорокашестилетний вдовец сделал все, чтобы мальчишки не чувствовали себя осиротевшими. Он во многом заменил им мать. С отцом мальчишкам было интересно. Они стали частыми гостями на его фабриках. А там было столько интересного! Паровые машины крутили длинные валы под потолком. От этих валов вниз спускались бесконечные приводные ремни и крутили прядильные станки. На кирпичной фабрике их воображение поразила громадная механизированная печь для обжига кирпича. Теперь они сообща обсуждали с отцом достоинства и недостатки нового оборудования для текстильного и кирпичного производств, которое предлагали многочисленные коммивояжеры и которое было красочно и подробно описано в оставляемых ими проспектах.

Книг в их доме было много всегда. Покойная Луиза и Генрих книги уважали, покупали все новинки, обсуждали их, и сами могли за полночь заснуть за раскрытым романом. Чтение малышам сказок перед сном было традицией. А когда старшие подрастали, домашняя библиотека уже была ими прочитана, и они с азартом и волнением принимались искать сокровища в публичной библиотеке их города. Научная фантастика и приключения особенно захватывали Хуго. Читать он очень любил и посещал городскую библиотеку чаще своих братьев. Интерес к технике был культом сыновей фабриканта. Да и сам он не был равнодушен к техническому прогрессу. Незабываемым событием для мальчиков было путешествие с отцом на пароходе по Рейну. Каких только кораблей, буксиров, барж, яхт, катеров и лодок они не рассмотрели с особым пристрастием, не говоря уже о пароходе, на котором плыли. Во время остановок их пассажирского лайнера в крупных городах они с отцом гуляли и посещали достопримечательности. И тут, помимо шедевров городской и дворцовой архитектуры, их особо интересовали с треском проезжавшие и стоявшие у тротуаров автомобили различных конструкций. Опять следовала дискуссия о достоинствах этой модели, и отец всегда был арбитром.

Школа, в которой учился Хуго и его братья, была семилетней. Он закончил ее через год после второй женитьбы отца, и надо было думать, куда идти учиться дальше. Техника все больше увлекала, и он обнаруживает, что хочет стать инженером. Тогда надо поступать в реальное училище, а не в гимназию. В пятнадцать лет нелегко уехать из родного дома и городка ради своей мечты, оставить своих друзей и близких, но Хуго твердо решил поступать в реальное училище города Бармена, что в 50 км восточнее родного Райдта.

... Хуго не набрал достаточного числа баллов по всем трем предметам, и ему порекомендовали получше подготовиться и попытать счастья в следующем году. Для юноши это был страшный удар. Он был уверен в своих знаниях, был лучшим в классе, все его обычно хвалили. А тут такие сложные задачи и вопросы, особенно по физике и химии. Что же делать? Отец его не ругал и не винил, старался проанализировать причину неудачи. Они вернулись домой с большой стопкой учебников по математике, физике и химии для студентов реальных училищ и университетов.

Через год Хуго Юнкерс блестяще сдал вступительные экзамены и был зачислен студентом реального училища в городе Бармен. Отец снял для него комнату у симпатичной хозяйки неподалеку от училища. В шестнадцать лет Хуго Юнкерс начал самостоятельную жизнь вдали от родных. Но теперь он четко усвоил сигнал, который преподнесла ему жизнь, – если хочешь добиться цели, твои знания должны быть выше общепринятой нормы.

Хуго очень прилежно учился, но был общительным, завел себе новых друзей из числа самых умных и успешных студентов и не отказывался от совместных походов по живописным окрестностям и посещений вечеров с танцами в женской гимназии. Теперь он не только учился по рекомендованным учебникам, но и прорабатывал соответствующие разделы по учебникам для университетов и высших технических училищ. Он все время помнил, что обязан хорошо подготовить себя для поступления в университет. Через три года, в начале лета 1878 года Хуго Юнкерс получил аттестат о среднем образовании. Теперь перед ним была открыта дверь в мир высших учебных заведений.

Все лето Хуго провел дома с родными в бесконечных обсуждениях, куда ему поступать. В августе созрело окончательное решение – Технический университет Берлина. Берлин был в семистах километрах на востоке, но это был главный промышленный город и центр не только германской, но и мировой научной мысли. А его Технический университет собрал лучших профессоров и проводил обширную программу исследований в различных областях новейшей техники. ...

Девятнадцатилетний Хуго Юнкерс стоит перед величественным зданием главного корпуса университета, куда он собирается поступить. Оно потрясает его своей красотой, гармонией и шиком. Это настоящий дворец науки и техники. Таких замечательных зданий он никогда еще не видел, и мысль, что оно может принадлежать и ему на целых пять лет, кружила голову...

Теперь, когда Хуго ходил на лекции знаменитых профессоров, он мог по достоинству оценить все великолепие и уникальность внутренних интерьеров залов и аудиторий университета. Больше всего поражало величие главного зала. Его потолком служил огромный застекленный квадратный купол, возвышающийся над всем зданием на уровне третьего этажа. Днем от него исходил мягкий успокаивающий свет. Зал с трех сторон обрамляли многоарочные галереи на двух верхних этажах. По ним можно было легко пройти в нужную аудиторию и прогуливаться между лекциями...

...

Хуго Юнкерс в Карлсруэ. Здешний университет образовался из политехнической школы, основанной более полувека назад, и на прикладные науки здесь смотрели как на инструмент для развития промышленности. Модель обучения в Карлсруэ уже послужила основой учебных планов высших технических школ Цюриха, Праги, Вены и Мюнхена. Американцы признавали, что учебный процесс в Массачусетском технологическом институте организован таким же образом...

Эти несколько лет неугомонный студент Хуго Юнкерс будет учиться в третьем высшем техническом учебном заведении и работать. После успешного окончания третьего курса в Берлинском техническом университете Хуго опять потянуло к прикладным наукам. Летом, на каникулах дома в Райдте, он опять заговорил с братьями и отцом о Высшей технической школе в Карлсруэ и необходимости уйти от академизма Берлинского университета. И тут родилась идея: зачем ехать так далеко в Карлсруэ, когда под боком в Ахене есть прекрасная Высшая техническая школа.

Рейнско-Вестфальская королевская политехническая школа открылась всего десять лет назад. Тогда в ней было 32 преподавателя и 223 студента. В Ахене было всего 80 тысяч жителей, но это был уже промышленно развитый город. Тут были суконная фабрика, металлургический комбинат, заводы металлоконструкций, паровых котлов, машинного и железнодорожного оборудования. Теперь это Высшая техническая школа Ахена, качество обучения резко возросло, а число студентов оставалось таким же небольшим.

Юнкерсу без труда удалось записаться сюда на четвертый год обучения. Здесь собрались молодые, очень энергичные профессора, которые постоянно консультировали промышленные компании. По заказам этих компаний они проводили научные исследования в лабораториях. Хуго был счастлив. Он нашел то, к чему стремился. Много работал с технической литературой, его рабочий стол был завален новейшими книгами. Он проводил многие часы в лабораториях, выполняя учебные задания и приобщаясь к реальным научным исследованиям. Пролетел и следующий, пятый год обучения, и в мае 1883 года Хуго Юнкерс получает диплом инженера-механика. Закончилась его неугомонная студенческая пора, хотя учиться новому он будет всю свою жизнь.

Теперь у Хуго было много свободного времени. В родном доме отца он мог спокойно поразмышлять о своем будущем. Ему уже 24, он дипломированный инженер-механик и желанный работник для владельцев сотен компаний, переживавших в Германии промышленный бум. Надо осмотреться, реально оценить ситуацию и тенденции развития техники.

Через неделю праздного безделья отец неожиданно предложил:

– А почему бы тебе, Хуго, раз ты теперь такой грамотный в технике, не поработать некоторое время на наших семейных фабриках и довести их оборудование до современного уровня?

– Это неплохая идея, – сразу согласился сын. Ему все равно было, где начинать работать, а тут можно принести пользу своей семье, и здесь он будет сам себе хозяин.

И действительно, знакомство с агрегатами и технологическим процессом, который они обеспечивали на текстильной фабрике и кирпичном заводе, разработка плана модернизации и закупки новейшего оборудования занимало от силы полдня. Остальное время Хуго использовал, чтобы заглянуть в свое будущее. Он много читал. В газетах, журналах и монографиях отражались дыхание времени и семимильные шаги технического прогресса.

В развитых странах строятся и работают железные дороги. Паровозы и вагоны становятся более надежными, а появление семафоров и механических стрелок обеспечивает высокую безопасность движения поездов. Прогресс в разработке паровых двигателей позволил их успешно применять не только на кораблях и электростанциях, но и для привода станков на заводах. Компания МАN в Германии для тех же целей пока безуспешно разрабатывает большие моторы внутреннего сгорания. Заработал бензиновый четырехтактный двигатель Даймлера, который может работать и на газе. Даже в Петербурге лейтенант военно-морского флота Е.А. Яковлев основал производство керосиновых двигателей небольшой мощности собственной конструкции. И чем больше Хуго вникал в сущность и истоки этого технического переворота, тем яснее вырисовывалась будущая значимость электрического управления всеми процессами и в двигателях, и в любых сложных механических системах.

...Дома родного городка Хуго Юнкерса и фабрики его отца до сих пор еще не имели электрического освещения. Только четыре года назад американец Томас Эдисон создал электрическую лампочку накаливания... Только в позапрошлом году небольшие электросистемы Эдисона зажгли первые лампочки в Лондоне и на Международной выставке в Париже. Но это все были рекламные акции Эдисона, которыми он пытался сказать людям – вот оно ваше будущее, берите и приближайте его.

...Хуго пытался осмыслить все эти сообщения. И подспудное ощущение тревоги все глубже проникало в его сознание, появилось чувство, что он упускает что-то очень важное. Прозрение наступило после Рождества – Хуго Юнкерс решает ехать в Ахен и там, в Высшей технической школе, досконально изучить электротехнику.

Главный корпус и химическая лаборатория Высшей технической школы в Ахене

Главный корпус и химическая лаборатория Высшей технической школы в Ахене

С января 1884 года он слушает лекции самых выдающихся специалистов в этой новой области человеческих знаний. Почти одновременно Юнкерс получает инженерную работу конструктора-механика в нескольких компаниях Ахена. Конструкторская работа увлекла молодого инженера, да и знакомство с рождающимся миром электричества было настолько интересным, что счастливая жизнь Хуго в Ахене, совсем недалеко от родного Райдта, продлилась целых три с половиной года. Он уже впитал в себя все секреты корифеев электричества Ахена, и ему опять захотелось приобщиться к самому новому в этой области, опять появилось страстное желание быть первым.

Новый поворот в жизни. Благополучная жизнь в Ахене меняется на беспокойную, но обещающую большие дивиденды в будущем. Наш герой едет в Берлин. Здесь, в хорошо ему знакомом Техническом университете, он надеется еще более углубить свои познания самых новейших достижений в электротехнике и в области экономики. Работа по найму в частных компаниях Ахена наглядно показала Юнкерсу, насколько важно хозяину компании разбираться в тонкостях финансового учета, условиях кредитования и контрактной ответственности. ... Чтобы быть первым и в экономике, и в механике, и в электрике, Хуго не жалел ни сил, ни времени.

В хмуром ноябре 1887-го жуткое известие из дома застало его в аудитории экономического факультета – погиб отец. Это случилось у него дома. Он отравился бытовым газом. Кто-то не перекрыл на ночь газовый кран, и невидимый убийца вытекал из негерметичной системы. Спасти отца не удалось. После торжественных похорон, на которые съехались все Юнкерсы, было решено, что в соответствии с заблаговременно составленным завещанием покойного фамильный бизнес – текстильную компанию – возглавит его старший сын Макс. Прошли девять дней скорби, и Хуго возвратился в Берлин, чтобы продолжить штурмовать самые неприступные и сложные бастионы электротехники и экономики.

Когда же он почувствовал себя победителем в этом сражении, произошел новый значимый поворот в его профессиональной ориентации. Ему всегда хотелось быть впереди технического прогресса, и теперь его природная интуиция и те знания, которыми он вооружился, позволили разглядеть особую будущую роль двигателей внутреннего сгорания. Хуго Юнкерс узнает, что еще в 1801 году француз Филипп Лебон запатентовал проект двигателя, потребляющего осветительный газ, но реализовать его не успел. ... В 1867 году на Всемирной выставке в Париже Николас Отто получил Гран-при за двигатель с одним вертикальным цилиндром, кпд которого уже достиг 30 %. Все первые стационарные двигатели имели огромные колеса-маховики, которые вращались зубчатыми рейками. Николас Отто уже в 1876 году создал надежный четырехтактный бензиновый двигатель, и в следующем году их продажа достигла пяти тысяч.

...Готлиб Даймлер и Карл Бенц построили самодвижущиеся повозки и получили на них патенты. В жизни они так и не познакомились. Их фирмы сольются в 1926 году в «Даймлер-Бенц». Поехала «безлошадная повозка» австрийского инженера Зигфрида Маркуса с его одноцилиндровым мотором. Скоро она будет развивать скорость 10 км/ч. Хотя автомобиль еще долго будет оставаться «повозкой» для удовольствия или торжественных выездов, Хуго уже предвидел, что массовое использование автомобилей и других видов транспортных средств будет определяться эффективностью двигателей. Чтобы быть первым, надо посвятить себя разработке именно двигателей... Намеченная программа обучения в Берлине полностью выполнена. Хуго сдает квалификационный экзамен на звание «магистра» и получает очень лестное предложение работы. ...

Так Хуго Юнкерс стал конструктором двигателей внутреннего сгорания в то время, когда они только рождались. Он добился своего, он был среди первых.

Немного бытового. И тёплого.

У этого человека было не одно изобретение, и было "бытовое", положившее начало целому направлению развития теплотехники, оно напрямую связано с отопительными приборами, которые нам и сейчас делают жизнь приятнее. Итак, о чём я: тот немецкий изобретатель, профессор Аахенского университета, доктор Хуго Юнкерс запатентовал в 1892 году разработанный им калориметр для измерения теплотворной способности природного газа, используемого в газовых двигателях (годом позже прибор был удостоен высшей награды на Всемирной выставке в Чикаго). Идея, заложенная в принципе действия калориметра (проточный нагрев воды за счет теплоты, выделяющейся при сгорании природного газа), подтолкнула изобретателя к созданию водонагревателя большей мощности, очень скоро завоевавшего самые прочные позиции на рынке (уже в 1895 году Хуго Юнкерс открывает фабрику Junkers & Co, которая начинает выпускать первые в мире газовые водонагреватели).

Начало коммерческой деятельности новой компании оказалось столь успешным, что привело к созданию целого ряда совершенствуемых моделей: от тяжелых напольных до изящных настенных. Темпы и возможности нового производства стремительно нарастали, к 1904 г. фабрика выпускала уже 19 моделей приборов, в числе которых, кроме водонагревателей, были также охладители и вентиляционное оборудование. Применение автоматики открыло возможность управление подачей газа в зависимости от расхода горячей воды. А налаженное серийное производство сделало проточные водонагреватели доступными практически для любого дома. И по сей день принцип проточного нагрева воды успешно используется в газовых водонагревателях и котлах.

К 1911 году Хуго Юнкерс стал мировым лидером по количеству зарегистрированных изобретений, среди которых весомое место занимали новые способы обработки листового металла. Его талантом и трудами в 1915 году был создан первый в мире цельнометаллический самолет J-1, а позже и первый в мире серийный пассажирский самолет Ju 52. При этом мечтой Юнкерса была гражданская авиация, позволяющая людям быстрее преодолевать расстояния, улучшающая контакты между нациями и снижающая напряженность в мире.

1923 год. В России.

Его имя - в "родословной" Люфтганзы!

6 января 1926 года в Берлине в результате слияния компаний «Deutsche Aero Lloyd» и «Junkers Luftwerker AG» была создано акционерное общество «Deutche LuftHansa AG», а уже с 6 апреля авиакомпания совершала регулярные полеты по восьми маршрутам.

Для изучающих немецкий язык на улицах городов Германии. Занимательная градо-лингвистика. Прикладная наука, топонимика :-)

Привожу список из 50 чаще всего встречающихся в немецких городах названий улиц (с первой десяткой тут, кажется, всё логично, кроме "берёзового лейтмотива" - в Германии множество берёз, но не до такой же степени, чтоб даже больше лип!).

1. Hauptstraße Главная 2. Schulstraße Школьная 3. Gartenstraße Садовая 4. Bahnhofstraße Железнодорожно-вокзальная 5. Dorfstraße Деревенская 6. Bergstraße Горная 7. Birkenweg Березовая дорога 8. Lindenstraße Липовая 9. Kirchstraße Церковная 10. Waldstraße Лесная

11. Ringstraße Кольцевая 12. Schillerstraße Улица Шиллера 13. Goethestraße Улица Гёте 14. Amselweg Дорога чёрного дрозда 15. Jahnstraße Улица Яна 16. Wiesenweg Луговая дорога 17. Buchenweg Буковая дорога 18. Wiesenstraße Луговая 19. Finkenweg Дорога зябликов 20. Ahornweg Кленовая дорога

21. Eichenweg Дубовая 22. Rosenstraße Улица роз 23. Feldstraße Полевая 24. Blumenstraße Цветочная 25. Mühlenweg Мельничная дорога 26. Am Sportplatz На спортивной площадке 27. Erlenweg Ольховая 28. Friedhofstraße Кладбищенская 29. Tannenweg Еловая дорога 30. Mozartstraße Улица Моцарта

31. Brunnenstraße Фонтановая 32. Lindenweg Липовая дорога 33. Bachstraße Улица Баха 34. Raiffeisenstraße Улица Райффайзена 35. Rosenweg Дорога роз 36. Kirchweg Церковная дорога 37. Drosselweg Дорога дроздов 38. Lerchenweg Дорога жаворонков 39. Mühlenstraße Мельничная 40. Talstraße Долинная

41. Industriestraße Промышленная 42. Beethovenstraße Улица Бетховена 43. Mittelstraße Центральная 44. Poststraße Почтовая 45. Meisenweg Дорога Синиц 46. Gartenweg Садовая дорога 47. Breslauer Straße Улица Вроцлова 48. Fliederweg Сиреневая 49. Lessingstraße Улица Лессинга 50. Waldweg Лесная тропинка

1. Главная - тут всё понятно. А вот далее по списку получается интересная, на мой взгляд, излюбленность названий и их иеирархия.

Важные места для немецкого населённого пункта: школа (!), сад, вокзал, деревенская улица (единственная в своём роде, историческая), гора. Потом - церковь, лес, кольцо, луг, поле. Потом - мельница, кладбище, фонтан (!), долина, промзона. И, далее: центр, почта, розарий, цветник и спортплощадка (!)

Хотя, наверное, справедливо будет заметить, что гор в Германии (может быть) всё же меньше, чем церквей, но "Горные" улицы только потому выше (в списке на 6-м месте), что "Церковные" разделены на две категории (улица=штрассе и дорога=вег).

Первая пятёрка "мест": 2. Школьная / 3 и 46. Садовая улица и дорога / 4. Железнодорожно-вокзальная / 5. Деревенская / 6. Горная

Вторая пятёрка "мест": 9 и 36. Церковная улица и дорога / 10 и 50. Лесная улица и тропинка / 11. Кольцевая / 16 и 18. Луговая дорога и улица / 23. Полевая

Третья пятёрка "мест": 25 и 39. Мельничная дорога и улица / 28. Кладбищенская / 31. Фонтановая / 40. Долинная / 41. Промышленная /

Четвёртая пятёрка "мест": 43. Центральная/ 44. Почтовая / 22 и 35. Розовая улица и дорога / 24. Цветочная / 26. На спортивной площадке

А смотрите, что в Германии с улицами по названием деревьев! Берёзовые улице чаще встречаются, чем "центральные"! То, что это "русское" дерево опередило липу в данном списке объясняется тем, что липовыми называют улицы (штрассе) или дороги-аллеи (вег). Но и так, буки, клёны, дубы, ольха, ели и сирень - в списке 50 уличных популярных названий, но берёза их опереждает.

7. Берёзовая / 8 и 32. Липовая улица и дорога / 17. Буковая / 20. Кленовая / 21. Дубовая / 27. Ольховая / 29. Еловая / 48. Сиреневая

Теперь о почитании знаменитостей. Два известных писателя, общественный деятель (про которого вы, скорее всего, и не слышали), три композитора, философ. Сюприз: улиц Шиллера больше чем улиц Гёте!

12. Шиллера 13. Гёте 15. Jahn Яна / 30. Моцарта / 33. Баха / 42. Бетховена / 49. Лессинга

И орнитологический сюрприз. В 50 чаще всего встречающихся названий немецких улиц "птичьего" примерно столько же, сколько и "знаменитого" - 5:7. Итак, часты улицы "имени птиц":

14. Чёрного дрозда / 19. Зябликов / 37. Дроздов / 38. Жаворонков / 45. Синицы

И необъяснимое. На 34 и 47 месте улицы, названные в честь Райффайзена (банка?) и Вроцлова (города). И они опережают Сиреневую, Лесную и имени Лессинга - вот уж!..

Эта запись заканчивается словами "Дневник влюблённой". Начну же со слов

С любовью к этому городу вещаю. Про любовь, и историю (её), найденную буквально на улице, на книжных "развалах". А вот подробности, как мне тут вчера опять повезло.

Вчера я зашла (игнорируя жару-уууу) на Кё-шную букинистическую ярмарку.

Как же я люблю старые книги!.. Пришла, увидела, купила - с первой минуты (буквально - бросилась в глаза с немым призывом: "КУПИ меня, я тебя больше 75 лет ждала!" книга, точнее пара книг, вторая кричала: "я ж её пара, нас вместе надо!") нашла "Я тебе" и "Я себе", про любовь - с картинками и бумажками, первое издание - 1939 год.

Не представляете, что там внутри помимо букв и "дневниково-эпистолярного" жанра.

И... столько мыслей о немцах "какие же они"! Замечательная покупка, говорю "я себе" и поздравляю себя с ней. Везучка я и книголюб (и старолюб, и бумажколюб, и букволюб)))

Оранжевая - "женский дневник" одной разочаровавшейся супруги (она по логике - продолжение первой части).

Синяя - история ухаживания мужчины за женщиной (романтические встречи и прочие "свидания влюблённых"), заканчивается словами: "мы женаты и - несмотря на это - счастливы".

История любви рассказана таким необычным образом, что, могу позволить себе подумать, должно быть, было довольно новым "словом" в то время. От обычного романа эта книга очень отличается визуально, и, скорее, она похожа на семейный альбом, чего только стоит шнурок на обложке и разноцветные страницы, каллиграфически-рукописные тексты, письма и рисунки в красной+черно-белой (и это даже ещё "куда ни шло"!)) печати, а также несколько "гарниров" - вставок: приклеенных (не отпечатанных, а именно "объёмно" вклеенных (!) фотографий, билетов в кино, квитанций и проездных билетов, телеграмм и записок!..

Смотрите, как!

Да с приколами и "вставками"!

И билетики в кино "приложены" к записке.

записка к букету цветов: "Утром в 3/4 восьмого по дороге от тебя ко мне. Возлюбленная! Что должен я тебе отправить, если не цветы? Красные розы, мои мысли, моё сердце. Я не стыжусь сказать: я так счастлив! И я твой ... *подпись"

А дальше * на обрывке бумажки - "нет, нет, нет!!"

Такая экспрессия... Что там за драма растакая?!

Романтическое назначение свидания.

Билет Люфтганзы!

Романтическое письмо с вензелями))

Вторая книга.

Титульный лист книги "Я себе. Роман для любящих и тех, кто хотел бы оставаться таковыми", "от Дина Нелькен". С квитанцией "на два места в спальном вагоне", которую нашла ревнивая жена.

И там есть загнутые уголки с приписками на углах и полях.

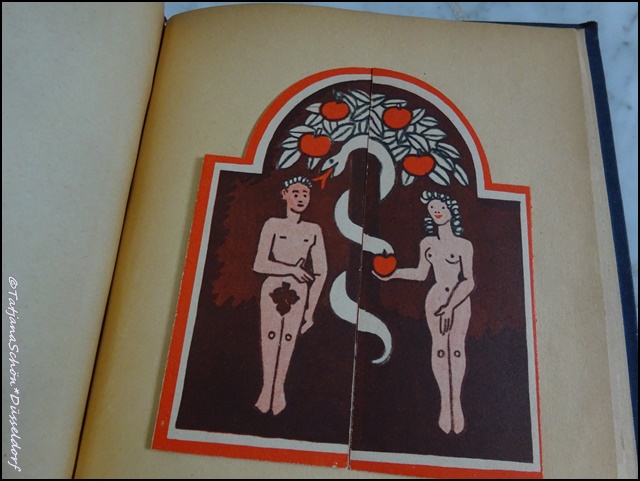

... с вклеенными открытками и лотерейным билетом! "Алтарчик"-складень на последней странице... Начало - А+Е=...

Тут на последней - дверь (отеля) с №10 и двумя парами обуви перед ней, да с цветами в ручке.

И - да - я хотела бы сама создать такую книгу о Дюссельдорфе и моей любви к нему. Поэтому она мне попалась вчера просто, непостижимо просто, да на улице Кёнигс-аллее Дюссельдорфа.

Интересно, что в книгах этих всё датировано без года. То есть: "2 мая" и "19 августа" - неопределённая во времени, то есть, история любви. А так как я не только любо-любительница, но ещё и из-учительница (в смысле: из бывших учителей истории), и мне обязательно надо историческое определение, то вот что сегодня к этим книжкам "накопала". Оказалось, 30-е и 50-е годы.

Найденная мной вчера в букинистическом восторге замечательная книга ровестницы 20 века Дины Нелькен: "я Тебе" (1938 "ich an Dich. Ein Roman in Briefen", Dinah Nelken und Rolf Gero).

___________________________________________ Томас Манн был в своё время "волхвом", чьё мнение уважали все. Но и он, конечно, не всегда был прав. Зачем-то ляпнул говорил, что все книги, которые были напечатаны в годы с 1933 по 1945 в Германии, были ничего не стоящими и думал, что их запросто нужно уничтожить (?!), сдав в макулатуру. И, нет же, господин Манн, во времена фашизма в Германии были опубликованы (и переиздавались) красивые книги а то вы не знали! Тут Томас Манн был элементарно не прав.

Смотрим на опубликоваванную в 1938/39 году книгу в Германии. Автор её - малоизвестная сегодня Дина Нелькен (Dinah Nelken) из Берлина (прожила с 1900 по 1989 годы). Ей пришлось временно пожить и в Вене, куда она с другом и братом направилась в 1936 году (со своим партнером Генри Ойленмахером (Ohlenmacher), который ранее был заключён в лагерь в Esterwegen, а также и её братом и иллюстратором её книги Рольфом Геро). После аншлюса бежала в Далматию, на остров Корчула, где она провела четыре с половиной года и состояла в контакте с партизанами. Позже она поселилась в Италии, прежде чем вернуться в 1950 году в Западный Берлин.

... Да уж, вот такая судьба ждала автора книги, только что опубликованного (в 1938 году!!) эпистолярного романа "я Тебе" (необычное оформление которого было исполнено её же братом). Учитываем, что было продано почти 220.000 экземпляров к 1945 году, уже это - основание, на самом деле, отнести книгу к бестселлерам Третьего рейха. Книга стала таким хитом, что вскоре также был снят фильм (через год после публикации книги!) "Такая, как ты" (Eine Frau wie du). А после войны книга была переиздана, написано продолжение и по нему тоже снят фильм ("Tagebuch einer Verliebten" - Дневник влюблённой) .

"Иногда после завершения работы мы предпринимали еще небольшую прогулку по ночному Дюссельдорфу, однако не в пределах Старого города, ибо обвиняемый не переносит утолщенные стекла и вывески трактиров в старонемецком духе. И вот однажды..." (известный на весь мир «Жестяной барабан», автор романа Гюнтер Грасс был награждён Нобелевской премией по литературе. Его экранизировал немецкий режиссёр Фолькер Шлендорф - фильм получил награду «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).

Наработалась на прошлой неделе, нагулялась. Сегодня отдыхаю, осмысляя и читая (и осмысляя опять). Вот что попалось (практически, все мои последние "рабочие точки" обозначены) в рассказе Г.Грасса дальше:

"Мы стояли в полном согласии, провожая последний по расписанию трамвай, въезжающий в депо. Это красивое зрелище. Вокруг нас - темный город, вдали, поскольку на дворе пятница, горланит пьяный рабочий со стройки. В остальном - тишина, ибо последний возвращающийся в депо трамвай, даже когда он звонит и заставляет звучать закругленные рельсы, шума не производит. Большинство сразу въезжает в депо. Но некоторые продолжают то тут, то там, пустые, но празднично освещенные, стоять на рельсах. Чья же это была идея? Это была наша общая идея. Но высказал ее я. "Ну, дорогой друг, а что если?.." Господин Мацерат кивнул, мы не спеша влезли, я забрался в кабину вожатого, сразу в ней освоился, мягко тронул с места, быстро набрал скорость, короче показал себя хорошим вожатым, по поводу чего господин Мацерат - когда ярко освещенное депо уже осталось позади - дружески произнес следующие слова: "Ясно, Готфрид, что ты крещеный католик, иначе ты не сумел бы так хорошо водить трамвай". И впрямь это случайное занятие доставило мне бездну радости. В депо, судя по всему, наш отъезд даже и не заметили, потому что никто за нами не гнался, нас можно было также без труда задержать, отключив ток. Я вел вагон по направлению к Флингерну, потом через Флингерн, и уже прикидывал, то ли мне свернуть у Ханиеля влево, то ли подняться к Рату, к Ратингену, когда господин Мацерат попросил меня свернуть в сторону Графенберга и Герресхайма".

Прям, как гадание по книге - там столько знаков о моей деятельности, маршрутах, просто обрывков фраз, которые я произношу в работе...

Это художница, дюссельдорфская оригиналка. Она стоит каждый день живой скульптурой на Кё - в чёрной остроконечной шляпе и с помелом. Про неё уже говорят: "культовая фигура" (надо признать, что в Дюссельдорфе много безобидных малых культов). Кто же она: колдунья, ведьма или фея - об этом я говорила с ней (о ней) и думала? Она очень начитана, физически подготовлена, свои "стояния" на улице называла "тренировками".

Я у неё на кухонке и в ателье вчера при свидетелях гостях побывала.Очень чисто и аккуратно, всем бы так - настолько похвально. Мне очень понравилось, уважаю таких людей. А вот заметила вчера, что она из приведённых сюда гостей не отходила от порога всё время нашего знакомсва с этим неординарным и уже потому интересным человеком. Задумалась - почему, дело об образе?.. Предрассудки? Продолжаю думать (пока "молча"). Взялась за чтение в "продолжение темы ведьм-колдуний":

"Охота на ведьм, унесшая жизни тысяч человек, — столь заметная страница европейской истории, что, казалось бы, ее сложно обойти вниманием. Однако благополучный XIX век забыл о ней. Заново ее «открыли» историки лишь в первые десятилетия XX века. С тех пор были написаны сотни научных исследований о колдовстве и демонологии не только в Европе, но и в самых разных уголках мира. «Охотой на ведьм» стали называть и нацистские преследования неарийцев. Как правило, подобный террор начинается в периоды идеологических сломов и экономических потрясений".

Это из статьи Ольги Христофоровой, кандидата культурологии - читайте полностью в журнале "Вокруг света" (в рубрике "Загадки истории", кстати).

А так как это часть истории (и культуры), что я себе записываю интересные факты, почёрпнутые в этой популярной статье - о Германии, в частности. Итак, записки о ведьмах "на полях":

Где? Своего апогея ведовская истерия достигла в Германских государствах, Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени затронув Англию, Италию и Испанию, и почти не коснулась Восточной Европы и России.

Когда? Охота на ведьм многими воспринимается как символ «мрачного Средневековья», но, как видим, ее разгар приходится вовсе не на «безмолвные века», а на начало нового времени — на XVII и даже XVIII века. Кажется непостижимым, но людей сжигали во времена Ньютона и Декарта, Канта и Моцарта, Шиллера и Гете!

Кто кого? Среди осужденных в колдовстве было около трети мужчин (а в Нормандии и Скандинавии даже подавляющее их большинство), а обвинителями очень часто выступали именно женщины. Не только мракобесы обвиняли ученых в связях с демонами, но и сами ученые нередко увлекались магией. За колдовство сжигали и безымянных рыночных торговок, и университетских профессоров.

Как их изображали? На многих картинах и гравюрах XVI—XVIII веков (от Питера Брейгеля-старшего и Альбрехта Дюрера до Франсиско Гойи) изображен один и тот же сюжет: обнаженные женщины, молодые и старые, в окружении магических книг, черепов, змей и жаб варят в котлах свое отвратительное зелье либо на козлах, собаках и ухватах летят на ночное сборище.

Что особенного в Германии? Преследование ведьм в Германии достигло высшей точки во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов, когда воюющие стороны обвиняли друг друга в колдовской ереси. Но и в мирные времена политическая борьба и придворные интриги часто принимали форму взаимных обвинений в колдовстве. Особенно интенсивными ведовские процессы были на территориях, затронутых Реформацией.

«Колдуны и ведьмы, — писал Мартин Лютер, — суть злое дьявольское отродье, они крадут молоко, навлекают непогоду, насылают на людей порчу, силу в ногах отнимают, истязают детей в колыбели... понуждают людей к любви и соитию, и несть числа проискам дьявола».

Свободный город Кёльн испытал ведовскую панику в 1627— 1639 годах, когда было уничтожено около тысячи человек, а один священник в письме к графу Вернеру фон Сальму так описывал ведовские преследования в Бонне начала XVII века:

«Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены... Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием... Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками Дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет".

В это же время иезуит Фридрих фон Шпее в своем знаменитом сочинении «Предостережение судьям, или о ведовских процессах» (1631 год) резко и обоснованно выступил против этого безумия. Его услышали.

Отчего же? Судебные процессы против ведьм распространялись волнами, тесно связанными с кризисными явлениями — неурожаями, войнами, эпидемиями чумы и сифилиса, которые порождали отчаяние и панику и усиливали склонность людей искать тайную причину несчастий. Страх усыпляет разум, а сон разума, по выражению Гойи, рождает чудовищ.

Как их рассматривают учёные? Из диссертационного: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/grotesk-v-tvorchestve-gyuntera-grassa#ixzz3TAQZBNOG

После войны Грасс, как это подробно описывается в "Жестяном барабане", перебирается в Дюссельдорф, где переживает череду творческих ипостасей: каменотес, скульптор, график, играет в джазе на стиральной доске, увлекается балетом.

Витальное и вульгарное желание стать художником, у которого на уме только одно: делать что-нибудь руками" исполняется еще до поступления в Академию искусств. Грасс овладевает искусством изготовления могильных плит и памятников (этот профессиональный опыт, как справедливо замечают многие исследователи, накладывает определенный отпечаток и на особенности его поэтики: "отсюда идет ее утонченно-грубоватая пластичность, осязаемость, отсюда — колющая резкость штриха".

По рекомендации своего учителя, он останавливается сначала в католическом общежитии — именно здесь в его беседах (а позднее и в переписке) с францисканским священником, куратором общежития, происходит дальнейшее формирование представлений о христианстве.

Культивируемая в Дюссельдорфе идеология 'экономического чуда' вынуждает Грасса переехать в Берлин. Там, совмещая занятия графикой и скульптурой, Грасс обращается уже непосредственно к литературе. К этому подталкивает его и приобретенный в монастырской библиотеке литературный багаж ("все возможное от Тракля до Бодлера"). Многомерная творческая деятельность писателя всегда основана на его визуальном восприятии. Благодаря своему особому умению наблюдать за эмпирической действительностью, Грасс воплощает феномены бытия с одинаковой образностью как в скульптуре, так и на бумаге — в графике, акварели и литературе. Гротескное пространство складывается, подобно эмблеме, из осязаемых и видимых предметов, между которыми устанавливаются связи, выходящие за рамки вещественности и несводимые к единой дефиниции: "алогичность незначительных событий предопределяет логику важных событий".

В начале мая я ездила с экскурсантами в Линц (очень всем рекомендую), и там ..."Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на "развалину". Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка".

Это прекрасные лирические описания местности вокруг Линца на Рейне из повести Тургенева "Ася". Читаю и наслаждаюсь слогом:

Read MoreПерипетии истории иногда очень забавны. Знаете, как настоящий король (немецкий или французский) становится карточным королем? Был великим и стал червовым?

Да, это я опять о нём, о короле франков. Карл Великий объединял Запад мечом и крестом. И, собственно, можно считать все его походы вынужденно крестовыми.

Великий император Галлии (и будущей Франции) говорил, как все знатные франки, на немецком языке, смешанном с латынью. Французского языка ещё не существовало?..

Вот ещё: как Карл стал персонажем игры - во французских игральных картах он - червовый король, с мечом.

"Карты начали распространяться по Европе. Существует история о том, как появилась привычная для нас колода с королями и дамами. Говорят, что изобрел её в 1392 году Жакмен Грингоннер – шут французского короля Карла VI Безумного, который, как можно догадаться по прозвищу, страдал душевным расстройством. Для развлечения своего господина шут начал придумывать различные карточные игры и заодно модифицировал колоду. Грингоннер, чтобы польстить господину, нарисовал четырех королей и объявил, что каждый из них имеет свой прототип. Король червей – это Карл Великий, пиковый – царь Давид, бубновый – Юлий Цезарь, а трефовый – Александр Македонский. Самого себя шут объявил джокером"

- прочитано на каком-то (потерянном) сайте.

"...история Германской империи являлась, по существу, историей "империи без столицы". Фактор разнородности определял её развитие в гораздо большей степени, чем фактор централизации. В этой империи отсутствовали структуры, необходимые для создания цельного государства. Прежде всего ей недоставало единой, чётко определенной династии, которая обеспечивала бы преемственность власти. Более того, важно помнить, что "Германия" в современном значении слова не имеет почти ничего общего с "Германией" Средних веков. Немецкой нации, как мы её понимаем сейчас, тогда ещё не существовало, да и сами термины "империя" и "Германия" вовсе не являлись синонимичными". Пабло де ла Рьестра "Готическая архитектура немецких земель"

...Разобраться бы (жуткие истории из тех времён по материалам А.В. Карташева) - сначала детей хотят обручить, потом сами. Что только не задумывалось для объединения востока и запада распавшейся римской империи?!

Политические страсти бурлили. Все это время царила атмосфера дворцовых переворотов. Правительство царицы Ирины в Византии: одно время, нуждаясь в нейтралитете победоносного франкского короля Карла Великого, для более спокойной войны со славянами и сарацинами она устроила помолвку своего сына Константина с дочерью Карла Ротрудой. До брака дело не дошло. Далее внутрисемейные интриги и политические разборки с браками и разводами.

Страшно, но с "радостью и веселием". Языки отрезали (если что не так говорили). Или вот смерть Константина в Константинополе: его заперли его в Пурпуровой палате, той самой, где он родился. И здесь он был варварски, с жестокостью ослеплён, после чего вскоре и умер. Сделано было это, по словам летописца, "по решению его матери и ее советников". Ирина воцарилась снова единодержавно (797-802 гг.). Это был первый, но не единственный случай единодержавия женщины на византийском троне.

B этот момент возник проект: Ирине соединиться браком с Карлом Великим и создать вновь единую Корону объединенной Империи Востока и Запада. Отправляли посольство с предложением Ирине вступить с Карлом в брак и "соединить восточные и западные области". А в Константинополе относились к Карлу однозначно: он рассматривался, как бунтовщик из западных провинций против законных василевсов. Византийцы не допустили "брака с западом" и этот "проект" забраковали не осуществился.

Карла венчали титулом императора в Риме 25 декабря 800 года. Это мыслилось, не как создание Западной Римской империи, а как введение Карла Великого во власть над единой Римской империей. Ведь и древние (IV — V вв.) разделения императорской власти мыслились в единой империи. Папа и Карл считали царский трон единой империи вакантным, ибо единовластие женщины — Ирины — считалось незаконным.

В Византии продолжали интриговать между собой. Дело дошло до заговора против Ирины. В 802 году она была свергнута с престола патрицием логофетом (министром финансов) Никифором (802-811 гг.). Ирина была лишена всего имущества и сослана на остров Лесбос, где вскоре и скончалась печальной инокиней, хотя и без пострига, предавшись аскезе. Сторонники императрицы Ирины, признательные ей за восстановление православия, не были требовательны к ней со стороны моральной, смотрели как бы поверх её вражды к сыну и, вообще, поверх её политики.

"Всё царство твое исполнилось радостью и веселием... Хвалите её все народы. Величайте ее с нами начальники и подчиненные, священники и монахи и весь христианский род. Ты угождаешь Богу, и ты радуешь избранных ангелов Божиих и людей, живущих преподобно и праведно, богоименитая Ирина! За это все уста и всякий язык прославляют тебя. Это поистине слава церкви, ревнительница по Боге и поборница истины!" - слова современников.

Вскоре после смерти Ирина была канонизована. Старый историк Шлоссер выражается так: "Ирина была религиозна, но у неё, как и у всех женских и избалованных блестящей обстановкой натур, религия была более средством, чем целью"...

Монастыри были облагодетельствованы. Перегрузка византийского государства монастырями с их экономическими привилегиями (по соображениям профессора И. Д. Андреева, монахов было тогда в империи до 100 тысяч). А в это время арабы заняли большую часть Малой Азии, а болгары — Фракию.

С императором Никифором Карл Великий вёл переговоры ο признании его законным соимператором. Лишь в 812 году произошел сговор (на византийском троне был уже Михаил I Рангаве*). Византийские послы прибыли в Аахен и привезли Карлу титул василевса. По византийскому пониманию, это значило уподобление Карла позиции западного императора V века в единой Римской империи, которая как бы одна простиралась от Армении до Атлантического океана.

Эти части мнимо единой империи были на деле уже разными мирами, жившими своей особой жизнью.

С 800 года не только скрыто-реально, но и формально существует Западная Римская империя, как и Восточная Римская империя. Вскоре Запад стал и прямо называть себя: "Священная Римская империя германской нации".

А что на востоке? Воюют дальше - любят и борятся.

"Армия, все еще дышавшая идеалами иконоборцев, не любила Михаила I за его монахолюбие. И вот, раздражённые неудачами войны, иконоборцы учинили демонстрацию. Ворвались в церковь, к гробнице их незабвенного Константина Копронима и раскрыли её с криками: "Восстань и помоги гибнущему государству!" Молва разнесла по толпе слух, что гроб открылся сам и Константин выехал из него на коне и отправился на фронт против болгар"...

8 мая 1600 года Рубенс получил паспорт - на латинском языке магистрат города Антверпена удостоверяет, что «на берегах реки Шельды нет чумы и податель сего не является носителем какой-либо опасной болезни».

9 мая 1600 года Петер Пауль Рубенс отправился из Антверпена по дорогам Франции на юг, в Венецию, чтобы потом попасть в итальянскую столицу - тогда «все дороги молодости «вели в Рим».

Он потом много ездил по европейским странам: ум и блестящая образованность, энциклопедизм в познании истории, завидная осведомленность обо всех перипетиях в правящих дворах — всё это давало ему высокое положение своеобразного арбитра, желанного собеседника, советчика не только по вопросам, связанным с искусством, но и по части дипломатии.

Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» критикует, недовольствует... И честно рассуждает о патриотизме на примере своих впечатлений о Кёльне. Сколько ожиданий и разочарований испытал он при встрече с Кёльном (и не только)! Ему, например, показалось таки, что собор не такой, каким он должен быть... Почитайте, интересно и поучительно даже:

"Язык мой был желтый, злокачественный... «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, — подумал я, — что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою.

«Величественного мало», — решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie», одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает — может быть и так. Помню, мне тогда всё что-то казалось и слышалось.

Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», — подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это всё равно; я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. «Черт возьми, — думал я, — мы тоже изобрели самовар... у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас...» — одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее.

Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде.

Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому...

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы".

И вот, спустя полтора столетия студенты из России посмотрели на Кёльн своими глазами, но при этом припоминая слова классика (прочитано в статье Екатерины Рылько, Сергея Степанищева, Новостная служба портала ГУ-ВШЭ).

"...Всё, чем по праву гордились кёльнцы, вызвало у нашего писателя вспышку уязвленного патриотизма! Мы же, напротив, испытали радость и любопытство. Наших студентов поразило сочетание «всех времён» в городе, отстроенном практически заново после бомбежек Второй мировой войны. Послевоенный город Генриха Бёлля, так точно и печально изображенный почти во всех его романах, сохранил и средневековье, и авангардизм двадцатого века, и самые смелые архитектурные решения нашего времени".

Желаю всем приятных путешествий, а в них изведать искренное, радостное и любопытное!

А если интрересно поподробнее о жанре, о произведении, об авторе и том времени в целом.

В письме к Н. П. Огареву в 1862 году Герцен писал: «Вчера был Достоевский — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиасмом в русский народ».

"Зимние заметки о летних впечатлениях" были впервые опубликованы в журнале «Время» (1863. № 2) с подписью: Федор Достоевский. По жанру «Зимние заметки о летних впечатлениях» — своеобразные художественные очерки. Это — путевые записки. Мысль о создании произведения такого рода была подсказана Достоевскому, вероятно, его братом, который писал ему 18 июня 1862 г.: «Да написал бы ты в Париже что-нибудь для „Времени“. Хоть бы письма из-за границы». К предложению брата, который был его соредактором по журналу «Время», Достоевский отнесся весьма сочувственно. В письме к H. H. Страхову из Парижа (1862 г.) он писал: «Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже, и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его, не ленясь Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня?».

Приветствуя появление в 1857 г. отдельного издания «Писем об Испании» В. П. Боткина, Н. Г. Чернышевский писал, что «путешествия везде составляют самую популярную часть литературы». Назвав лучшие книги этого рода, вышедшие в России в 1836–1846 гг., Чернышевский сетовал по поводу того, что в следующее десятилетие их было значительно меньше.

Автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» продолжал, таким образом, сложившуюся уже в русской литературе традицию. Приступив к работе, Достоевский, вероятно, просмотрел некоторые из путевых очерков своих предшественников. Он внимательно перечитал «Письма русского путешественника» H. M. Карамзина и «Письма из-за границы» Д. И. Фонвизина. В поле зрения Достоевского находились и позднейшие многочисленные путевые очерки, письма из-за границы, статьи, в которых освещалась под разными углами зрения общественная, культурная и политическая жизнь Западной Европы. Учтен был Достоевским и опыт Генриха Гейне как автора «Путевых картин» (1824–1828).

Систематическое и последовательное описание увиденного и перипетий путешествия не являлось главной задачей Достоевского. Записи путевых впечатлений в «Зимних заметках» перемежаются обобщенными публицистическими по форме очерками различных сторон жизни европейских стран, главным образом Франции и Англии, и раздумьями автора о судьбах Запада и России.

Достоевский назвал свои путевые очерки «Зимние заметки о летних впечатлениях», подчеркнув тем самым, что они писались не непосредственно вслед за наблюдениями, почерпнутыми во время путешествия, спустя некоторое время «Летние впечатления» были осмыслены и дополнены ассоциациями, возникшими у автора после возвращения на родину под влиянием актуальных проблем русской жизни. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» мы можем выделить страницы, воспроизводящие отдельные этапы путешествия и являющиеся как бы зарисовками с натуры. Это в главе I — впечатления от Берлина, Кёльна и Дрездена, в главе IV — рассказ о полицейских порядках и тайном надзоре на французской железной дороге и в парижских отелях, в главе V — зарисовки ночного Лондона, в главе VII — воспоминания о посещении Пантеона в Париже и др.

Эта часть заметок по художественной структуре генетически связана с жанром «физиологических» очерков, широко распространенных в европейской и русской литературе 1840-х годов. В то же время Достоевский разрушал установившуюся в европейской литературе традицию бесстрастной констатации фактов в описаниях этого рода. Картины жизни стран Европы вызывали у писателя раздумья по поводу проблем философско-исторического, социального и нравственно-этического характера, придававшие изложению публицистическую окраску. Значительная часть повествования посвящена, по собственному определению Достоевского, выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались». - по материалам с сайта http://www.e-reading.club

И опять не могу оторваться от статьи в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и читаю её, как интереснейший роман!

"Гравирование есть способ изображения предметов на металлах, дереве, камне, употребляемый почти исключительно с целью воспроизведения этих изображений на бумаге одною или многими красками. Резьба, сделанная с другою целью, редко называется Г. По существу гравирование есть рисование на металле и дереве при помощи особенных инструментов и средств, соответствующих поверхности, на которой нужно сделать рисунок. Оно может быть выполнено посредством режущих, царапающих, гладящих инструментов, при пособии кислот или иных жидкостей, или же рисунок может быть получен фотографическим путем и потом обращен в клише, пригодное для печатания. Произведения первого рода суть собственно гравюры, второго рода — фотогравюры в общем смысле этого слова. Настоящее Г. есть одна из отраслей изящных искусств, которая до недавнего времени служила при пособии печатания единственным средством распространения копий с произведений искусства. Печатание с гравированных досок дает эстампы, на которых только собственно и видны качества гравюры, поэтому нельзя рассмотрение печатания отделить от Г. История возникновения, видоизменений и усовершенствований гравюры изложена во второй половине статьи, здесь же излагаются технические способы Г., приведшие к разделению этого искусства на несколько разновидностей, в зависимости от чего существуют и разные способы печатания.

Гравюра может быть или углубленная, или выпуклая; в первом случае при печатании наполняются краскою углубления, а во втором - натирают краскою выпуклые части гравюры, которые все должны лежать в одной плоскости. С гравюр второго рода печатают как с буквенного набора, обыкновенным типографским станком; поэтому отпечаток с гравюры может появиться среди самого текста книги. Этого рода печатание после некоторой предварительной подготовки (см. Приправка) идет сравнительно скоро, тогда как печатание с углубленных гравюр гораздо затруднительнее и медленнее.

Способы углубленного Г. имеют следующие подразделения:

1) Г. резцом, или бюренем (au burin, en taille douce, Grabstichelei oder Linienmanier, Lineengraving); 2) Г. травлением (помощью кислот) или офортом (eau forte, Radirung, Etsching); 3) Г. черной манерой (manière noire, mezzotinto); 4) Г. акватинтой (aquatinta) и под кисть (au lavis); 5) Г. крапинками или пунктиром и под карандаш.

По рассмотрении этих способов Г. будет описано: выпуклое Г. на дереве и на металлах (преимущественно — цинк, цинкография). Литография см. отдельную статью.

1) Гравирование резцом — наиболее трудное из всех, как требующее умения рисовать в превосходной степени, верной и твердой руки для проведения режущим стальным инструментом на медной или стальной доске плавных линий различной формы и различно углубленных; ошибки в этом способе Г. почти неисправимы. Работе Г. предшествует приготовление с картины рисунка в размере предполагаемой гравюры; на сделанном рисунке уже должно обдумать расположение штрихов во всех подробностях; Г. же будет подражанием или почти копированием рисунка. Легкий контур рисунка переводится посредством прозрачной бумаги на гладкую, покрытую лаком доску красной меди; контур, переведенный на лак, слегка процарапывается иглою сквозь лак, до поверхности меди. Затем доску погружают на короткое время в так называемую крепкую водку (азотную кислоту [Продажная азотная или селитряная кислота, иначе крепкая водка, имеет относительный вес обыкновенно около 1,4, для определения которого пользуются ареометром. Надо ее разбавить водою, чтобы ареометр погрузился до 1,6 приблизительно. Такую кислоту обыкновенно употребляют граверы.]), которая растворяет медь лишь по следам, оставленным иглою, если все прочие части хорошо покрыты лаком. По смытии лака с доски обнаруживается на ней слабый рисунок, по которому начинают гравировать резцом (фиг. 1), нажимая его более или менее сильно, от чего образуются желобки различной глубины и ширины; поднявшиеся по краям медные стружки снимаются потом особой скоблилкой (ébarboir или grattoir). Последовательные состояния гравюры резцом хорошо видны на табл. "Гравирование", где изображена голова Аполлона Бельведерского от первого контура до полной законченности через два промежуточного состояния.

Вся гравюра состоит из многих групп плавных, коротких и длинных, более или менее близких к параллельности между собой линий и по местам пересеченных другими линиями, от чего происходит сетка, изображающая собою расположение светотени на действительном предмете. Маленькие квадраты, ромбы, трапеции и другой формы клеточки иногда вмещают в себе добавочные штрихи, пунктирные линии и точки, служащие для окончательной выработки светотени. Также и в тех местах, где сплошные, хотя бы не очень тонкие линии, могли бы оказаться слишком резкими, прибегают к разорванной, или пунктированной, линии.

Употребляемый для Г. резец (burin) состоит из четырехгранной закаленной стали брусочка, срезанного наконце наискось к ребру и оси пластинки так, чтобы срез получил форму ромба, которого один угол и естьрежущий конец инструмента. Такой брусочек вделан тупым концом в деревянную оправу, кот. гравер берет всогнутую руку, упирая оправу в ладонь. Таких резцов гравер имеет целый набор.

1 — Резец (burin), 2, 3, 4, 5 — иглы для гравюры травлением (офорт); 6, 8 — гладилки (brunissoirs), 7 — шабер (Schab-Eisen).

Гравюры, исполненные резцом, имеют своеобразную, геометрически правильную, красоту, идущую вообще к таким сюжетам, где тело человека и драпировки занимают больше пространства. Менее идет гравюра резцом к пейзажу (напр., в деревьях), где нужно большое разнообразие и свобода, даже прихотливость линий, далекая от геометричной правильности. Однако некоторые превосходные образцы этого рода (напр. Вуллета) Г. совершенно заставляют забывать резкую вещественность металла, по которому проходил твердый стальной инструмент, и во всяком случае условный способ изображения действительности. Всматриваясь в направление линий, выражающих выпуклости и впадины предметов, можно удостовериться, что они в перспективном отношении соответствуют действительности. Ряд близких между собою параллельных плоскостей, доведенных до поверхности какого-нибудь округлого предмета, напр., гипсовой головы, представил бы ряд линий, которые перспективно казались бы восходящими на возвышения и нисходящими в углубления. Другая система таких плоскостей, параллельных между собою, но наклонных к первым, оставила бы ряд следов, пересекающихся с первыми и еще более способствующих выражению рельефа, так что геометрическим построением можно было бы произвести некоторое подобие гравюры. Художник-гравер обдумывает наилучшее направление систем линий, изменение их ширины для характеризования им светотени и даже, в слабой степени, колорита картин, так как различие между красками отчасти входит как элемент светотени в рисунке. Печатание гравюр на бумаге представляет известные трудности, так как требуется нажатие различной силы на разные места гравюры, тем не менее, успех его зависит исключительно от качеств самой гравюры, и оно не изменяет ни одной черты оригинала; печатник должен лишь выразить все то, что есть в оригинале. Бумага, употребляемая для эстампов, может быть толстая, слегка шероховатая или с параллельными неровностями (papier vergé) или же тонкая (китайская), наклеиваемая на толстую. У нас Г. было развито слабо и хорошие печатники были только при академии художеств и в экспедиции заготовления государственных бумаг.

2) Гравирование травлением, офорт. Этот способ Г. на меди требует предварительного рисования стальной иглой на доске, покрытой лаком (грунтом); игла тонкими чертами прорезывает лак до меди, после чего доску подвергают действию кислоты, растворяющей медь, вследствие чего образуется углубленный рисунок, с которого можно печатать. Иглы, вделанные в деревянную ручку, бывают различной толщины и заострены в различной степени (см. фиг. 2, 3, 4, 5). Техника этого способа Г. гораздо легче, чем манипуляция резцом и доступна всякому умеющему хорошо рисовать. Медную подогретую доску покрывают лаком [Из многих составов (грунтового или твердого) лака здесь приводится один (Делешана). Чистого белого воска 119 весовых част., мастики в зернах 91 част., галипота 60 част., асфальта 119 част., концентрированного раствора каучука — 13 част.] и потом, держа над пламенем восковой свечи, покрывают копотью. Для покрывания лаком употребляется тампон-подушечка, шелковая или кожаная, со вложенным внутри картонным кружочком и ватою. Когда доска простынет, накладывают на нее бумагу с рисунком, натертую сзади какой-либо краской, и обводят главные части рисунка острым твердым карандашом, отчего рисунок переводится на лак. По оставшемуся следу делают иглою рисунок и, покрыв доску лаком с задней стороны, погружают ее в плоский сосуд с азотной кислотой; или же наклеивают на доску со стороны гравюры восковой бортик и наливают кислоту на гравюру. Тогда начинается отделение пузырьков газов, производящих как бы вскипание жидкости, которая мало-помалу синеет (образуется синего цвета азотнокислая соль меди). Выливая кислоту, обмыв доску водою и высушив, рассматривают в лупу черты рисунка; затем покрывают ретуширным лаком [Жидкий ретуширный лак Делешана состоит из асфальта (100 част.), янтаря (10), воска (32), мастики в зернах (25), очищенного скипидара (500), лавендуловой эссенции (64); раствора каучука (4). Высыхает скоро.] части рисунка, по-видимому, достаточно вытравленные, и опять наливают кислоты на доску для более глубоко готравления не покрытых лаком частей гравюры. Повторяя обмывание доски, покрывание частей рисунка лакоми травление, мало-помалу заканчивают гравюру. По снятии бортика и отмывании лака скипидаром, высушив доску, натирают ее краской и делают на бумаге пробный оттиск с гравюры. Обыкновенно после этого приходится снова покрыть доску лаком, закончить работу иглой и продолжать травление. Эстамп имеет вид рисунка, сделанного тонкими чертами, которые кое-где более или менее расширены действием кислоты (таб. "Гравирование", приморский вид, две фигурки по бокам). Это обстоятельство уменьшает жесткость штрихов и вообще может содействовать красивому виду рисунка, но может образовать и нежелательные пятна. Гравюра редко может быть закончена в такой степени, чтобы печатнику оставалось лишь передать бумаге то, что сделано гравером; в большинстве случаев художник рассчитывает на улучшение отпечатка путем как бы раскрашивания доски. Когда она покрыта краскою, то, не вытирая дочиста поверхность меди между чертами, куском кожи или пальцем размазывают краску, распределяя и частью снимая ее кисеей для того, чтобы образовать очень тонкий и прозрачный слой краски, связывающий отдельные штрихи и сообщающий эстампу планы, способствующие отделению одних предметов от других в воздушной перспективе. Художник иногда сам слегка раскрашивает тушью первый оттиск своей гравюры для руководства печатнику или по крайней мере присутствует при первых оттисках, делаемых печатником. [Влияние способа печатания на вид эстампа не могло быть показано на таблице "Гравирование", которая есть не что иное, как факсимиле гравюр, полученное посредством цинкотипии, воспроизводящей лишь гравюру чертами. Печатание же настоящих офортов дает им окрашивание поверхностями или планами.] Нередко приходится, независимо от этого, заканчивать гравюру несколькими штрихами иглы, уже не подвергаемыми травлению; это работа сухой иглой (à la pointe seche). Иногда пользуются и обыкновенным резцом или бюренем, чтобы несколькими сильными добавочными чертами придать более характерности первым планам. Подобным образом и граверы резцом обращаются к помощи вытравливания по чертам, намеченным резцом во второстепенных частях гравюры.