"Через каждые пять лет перечитывай "Фауста" Гёте. Если ты каждый раз не будешь поражён, сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал, то ты остановился в своем развитии", – говорил писатель Вересаев.

Наверное, пора перечитать "Фауста" (навеяно недавним посещением музея:)...

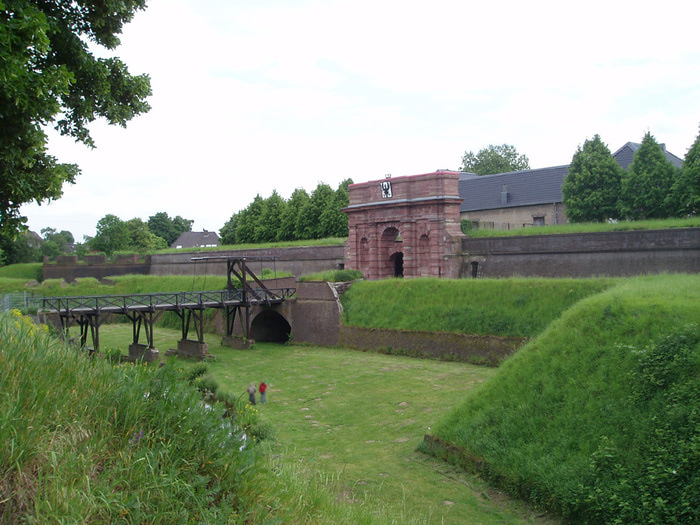

Йоган Вольфганг фон Гёте - немецкий гений, поэт, философ, ученый, оставивший след в геологии, минералогии, оптике и метеорологии ботанике и зоологии. Это величина для немцев, сравнимая с Ломоносовым и Пушкиным сразу. Есть и у нас в центре Дюссельдорфа музей Гёте, расположенный во дворце Егергоф на улице Якоби. Постройка 1772 года - барочный дворец смотрит на центральный парк Дюссельдорфа Hofgarten.

Изначально посреди охотничих угодий на месте этого здания стоял "охотничий двор(ец)", который пришёл в полную непригодность, и тогда по заказу пфальцского курфюрста Карла Теодора, желавшего соорудить "увеселительный" дворец (ещё один, как Бенрат), аахенским мастером Кувеном был предложен план строительства этого здания, но построено оно было намного позднее, только в 1772 году, и, предположительно, по переработаному архитектором Николя де Пигажем (бенратовского творца позднего рококо) плану. В разные исторические времена здесь жил оберегермейстер бергской земли, останавливался Наполеон с супругой, размещалась мерия города, лазарет, евангелическая церковь, исторический музей и художественное собрание. С 1987 года здесь размещён музей Гёте (может ли кто-нибудь представить себе в таком здании большой стеклянный лифт овальной формы? парадоксально, он там есть))).

Гёте подружился с жившими в Дюссельдорфе братьями Якоби, особенно с Фридрихом Генрихом (Фрицем) Якоби, писателем и философом-идеалистом. В 1774 году состоялся двухдневный визит молодого Гёте в загородный дом семейства Якоби в Пемпельфорте, тогда еще в предместье Дюссельдорфа. В ноябре 1792 года поэт снова навестил гостеприимную семью Якоби и гостил в Пемпельфорте четыре недели. Егерхоф не упомянут в его рукописях, Гёте с интересом отмечает только «соседство обширного заботливо ухоженного сада». Итак, Гёте был гостем семьи Якоби в доме, расположенном в ближайшем соседстве от дворцовой постройки Егерхоф, наверное, он не мог не видеть этого здания.

В 1796 году Егергоф и парк Хофгартен были разрушены в военных перипетиях, восстановлением занялись лишь в 1811 году в связи с подготовкой к визиту Наполеона в Дюссельдорф. Дворец вторично тяжело пострадал в годы Второй мировой войны, но был восстановлен и служил городу как музей, теперь он посвящён памяти великого Иоганна Вольфганга Гёте, став третьим гётевским музеем после Франкфурта и Веймара.

В 1796 году Егергоф и парк Хофгартен были разрушены в военных перипетиях, восстановлением занялись лишь в 1811 году в связи с подготовкой к визиту Наполеона в Дюссельдорф. Дворец вторично тяжело пострадал в годы Второй мировой войны, но был восстановлен и служил городу как музей, теперь он посвящён памяти великого Иоганна Вольфганга Гёте, став третьим гётевским музеем после Франкфурта и Веймара.

А почему музей этот в Дюссельдорфе?

Музей хранит и показывает частное собрание издателя Антона Киппенберга (Anton Kippenberg, 1874-1950), владельца книжного издательства «Инзель» (Insel-Verlag) в Лейпциге, собиравшего в течение более полувека свою гётевскую коллекцию, которую его дочь по воле родителей передала городу Дюссельдорфу. Был создан фонд, который носит имя собирателя и его жены Катарины, а муниципалитет города предоставил в распоряжение фонда историческое и музейное теперь здание «Егерхоф».

Собрание обширно, насчитывает свыше 50 тысяч единиц хранения (рукописей, картин, листов графики, бюстов и монет); библиотека музея - 17 тыс. книг, 3000 нот и музыкальных произведений времен Гёте. Экспозиция обширная, помогает представить себе время, когда жил и творил Гёте. А он был ещё и естествоведом-учёным и философом!

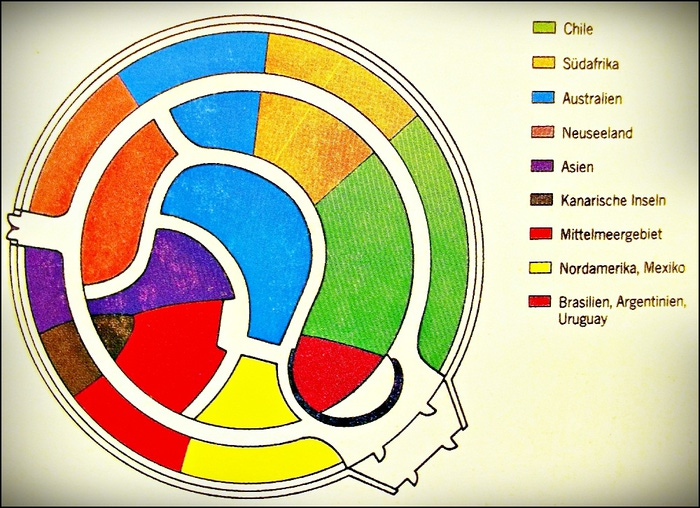

Его (не побоюсь этого слова))) перу принадлежал первый основательный научный труд о цвете (1810 год) и Гёте сам считал его одним из величайших достижений своей жизни. Именно он первым замкнул радугу (цветовой спектр) в цветовой круг. Для Гёте-философа противоположное было "дополнительным", этим словом он обозначил резко контрастные цвета, которые располагаются в его кругу напротив друг друга (например, фиолетовый и желтый). Известную особенность – если долго смотреть на какой-то цвет, а затем закрыть глаза – на чёрном фоне появится пятно противоположного – дополнительного – цвета - наблюдаем в цветном негативе. Цвета же, которые располагаются на круге рядом, он назвал "бесхарактерными" (например, желтый и оранжевый, зеленый и синий).

Иллюстрации того времени интересны... В музее есть коллекция минералов, собранных Гёте. Естественно, все эти сокровища не могут быть выставлены одновременно. Музейные помещения (11 залов) и внимание посетителя не могут «объять необъятное». Поэтому значительная часть собрания хранится в запасниках и экспонируется на тематических выставках.

Особое место отведено "Вертеру". Книга молодого Гёте вызвала интерес молодого же герцога Карла Августа фон Веймар к личности автора. Пока разворачивалась дискуссия вокруг его первого романа, Гёте последовал приглашению "на работу" в резиденцию герцога в Тюрингии, где он занимался всевозможными видами деятельности — от организации балов и пикников до надсмотра за строительством дорог и набором рекрутов. Эта дружба с герцогом дала Гёте возможность посвятить себя не только литературному творчеству, но и изучению наук — геологии, минералогии, ботаники и сравнительной анатомии.

Прибытие Гёте в Веймар 7 ноября 1775 года открыло новую главу не только в его жизни, но и в истории немецкой культуры. А поэтому тем важным одиннадцати годам Гёте в Веймаре, предшествовавшим его итальянскому путешествию, отведён спецальный зал. В целом три зала посвящены первому и второму пребываниям Гёте в Риме и его поездкам в Неаполь и на Сицилию.

Отдельный зал посвящён пребываниям Гёте в кругу семьи Якоби в их имении Пемпельфорт в Дюссельдорфе и его дружбе с Фрицем Якоби.

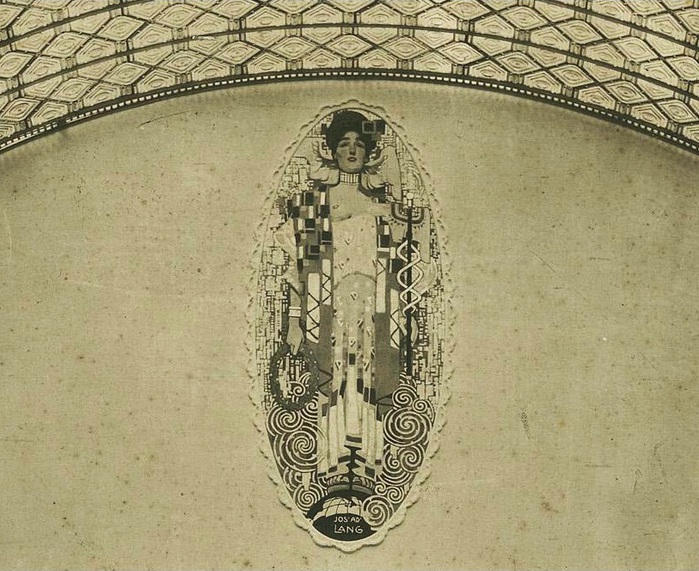

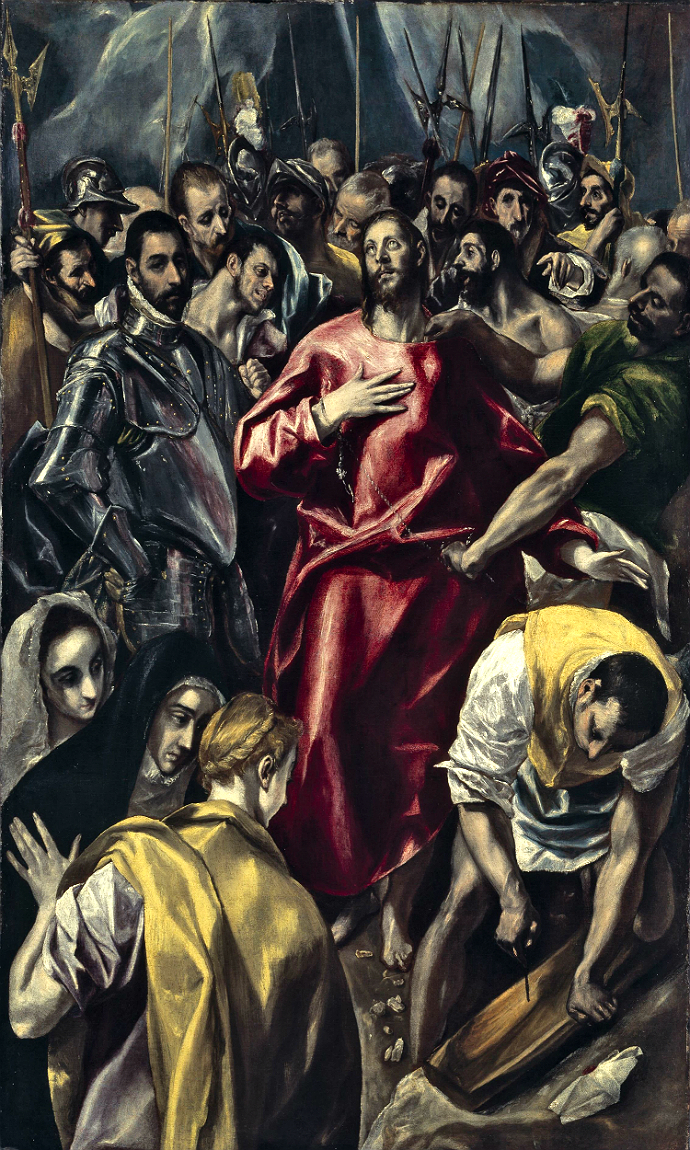

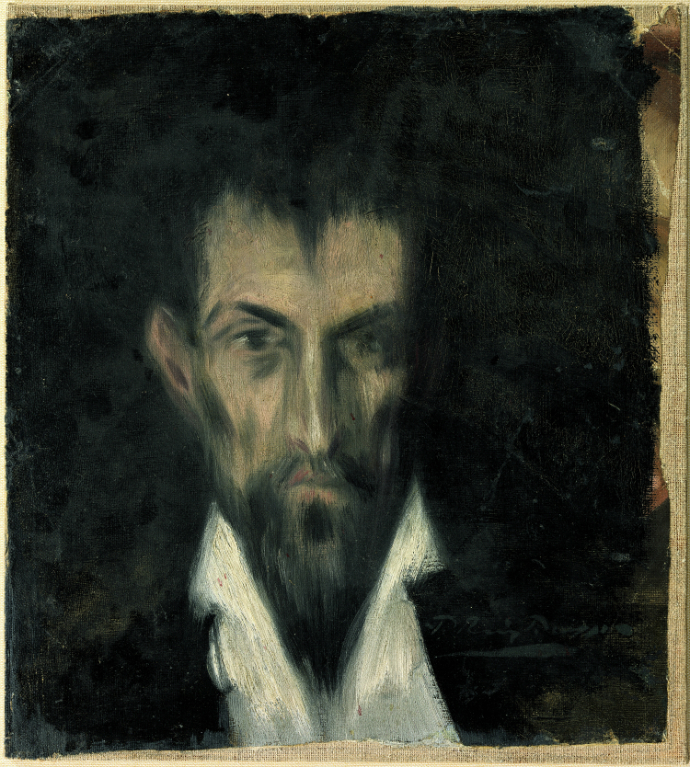

«Фаусту», произведению, над которым Гёте работал на протяжении более шестидесяти лет, отведён отдельный и очень интересный зал. Здесь можно проследить историю развития его сюжета, начиная с традиции народных кукольных представлений и так называемой «народной книги» о Фаусте изданной в 1587 году в Германии. Коллекция музея, относящаяся к «Фаусту», впечатляющее документирует бурный отклик, вызванный этим творением Гёте в литературе, изобразительном искусстве и в музыке. Интересны иллюстрации к произведению Гёте: рисунки Петера Корнелиуса, акварельные миниатюры Рамберга, литографии Делакруа и цветные офорты Сальвадора Дали.

Goethe. Faust. Traduction de Gйrard de Nerval. Salvador Dali, 1969.

Goethe. Faust. Traduction de Gйrard de Nerval. Salvador Dali, 1969.

Goethe. Faust. Traduction de Gйrard de Nerval. Salvador Dali, 1969.

Goethe. Faust. Traduction de Gйrard de Nerval. Salvador Dali, 1969.

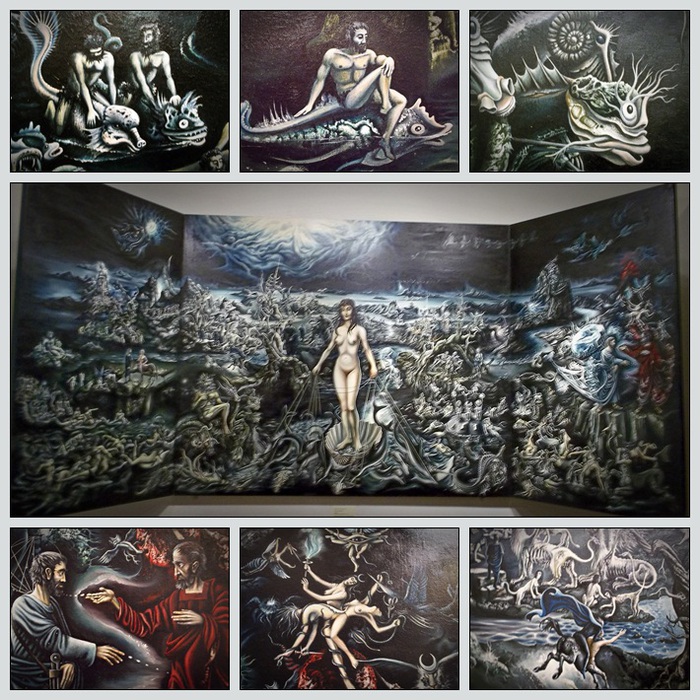

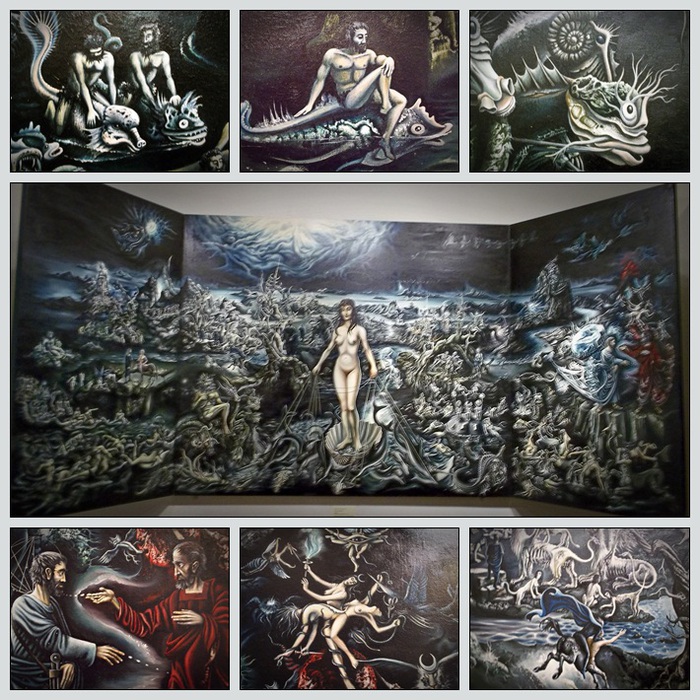

Очень интересны выполненные акриловыми красками на твердой древесно-волокнистой плите в 1970-х годах картины современного автора Пауля Струка:

"Фауст и Елена", "Смерть Фауста" и "Классическая Вальпургиева ночь" - триптих к "Фаусту II".

Эти картины можно очень долго разглядывать, они произвели на меня сильное впечатление.

Триптих "Классическая Вальпургиева ночь" (Klassische Walpurgisnacht 1975/1976)

1,50 x 3,60 (раскрытый триптих)

1,50 x 1,80 (закрытый триптих)

1,50 x 1,80 (закрытый триптих)

Смерть Фауста, 1973 (120 x 180 cm)

Смерть Фауста, 1973 (120 x 180 cm)

Фрагменты:

"Фауста" изучали, как высшую математику, как науку – о жизни, о судьбе личности и цивилизации - на протяжении всей современной истории.

Очень понравился этот рисунок: Фауст с Гретхен (1816 контур тушью на пергаментной бумаге 27,6 x 16,5 cm - Петер Корнелиус / Peter Cornelius)

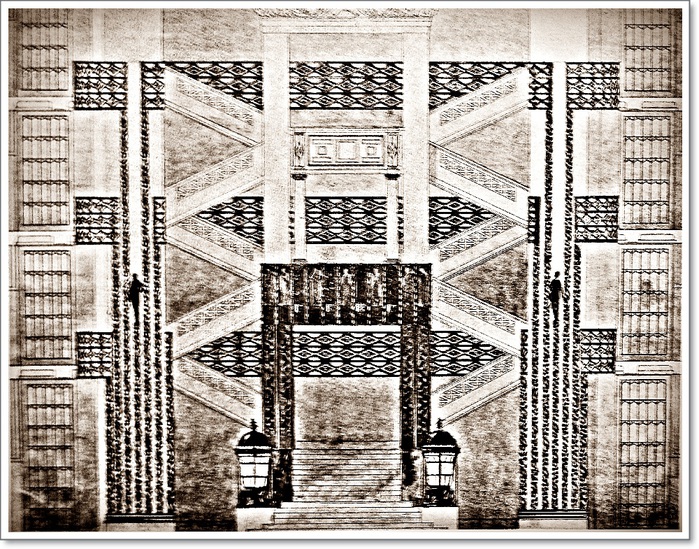

Русский отклик тоже есть. Выпускница Московской Театральной Академии Яна Куштевская выразила в своей дипломной работе новые импульсы в театральной жизни этого мирового эпоса, сделалав карусель ведущим принципом своей сценографии. Янина Куштевская родилась 1974 году, в 2002-ом году получила диплом художника-постановщика. Макет её дипломного сценографического проекта «Фауст» был взят на постоянную экспозицию в музей.

КАРУСЕЛИ ДЛЯ ФАУСТОВСКОГО НЕБА, ЗЕМЛИ И АДА, 2002

КАРУСЕЛИ ДЛЯ ФАУСТОВСКОГО НЕБА, ЗЕМЛИ И АДА, 2002

Своей версией Яна Куштевская попыталась "стряхнуть пыль" с традиционных, классических постановок, предложила сцену мира, поделенную на три части, с каруселями для неба, земли и ада. В «Прологе» актеры могут кружиться, качаясь на цепях карусели до тех пор, пока не будут высвечены подмостки. Для «Прогулки» создана специальная крутящаяся голая сцена, «Комната Фауста» завалена огромными стопками книг, на «Кухне ведьм» все существа появляются из отверстий водостока.

Что ещё? Старые книги...

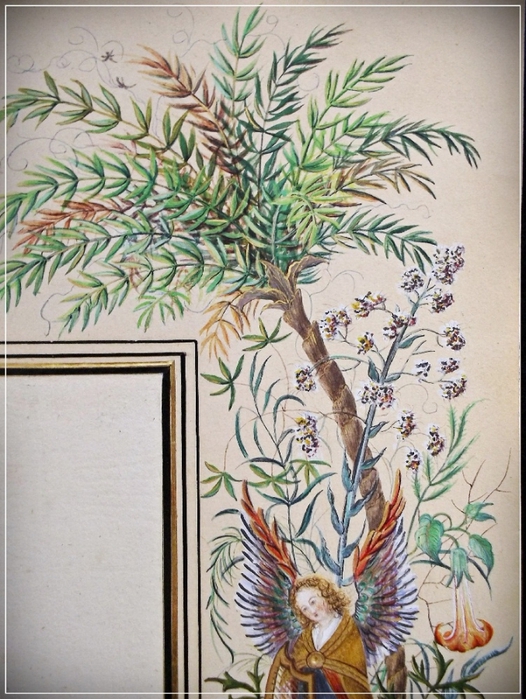

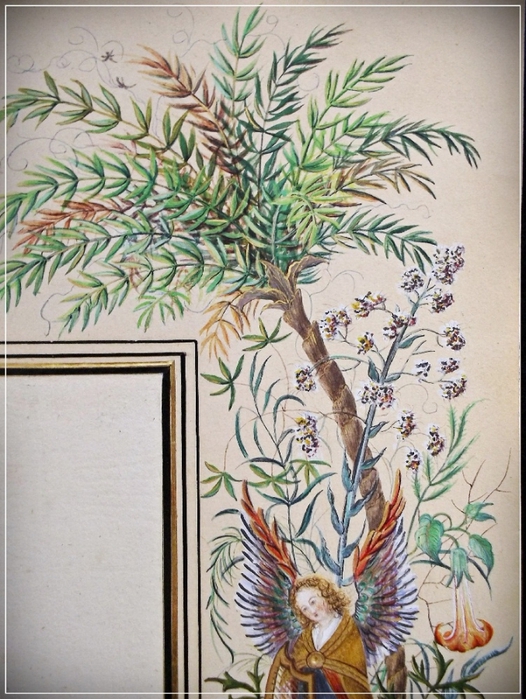

Красивые альбомные рисунки.

Очень художественно.

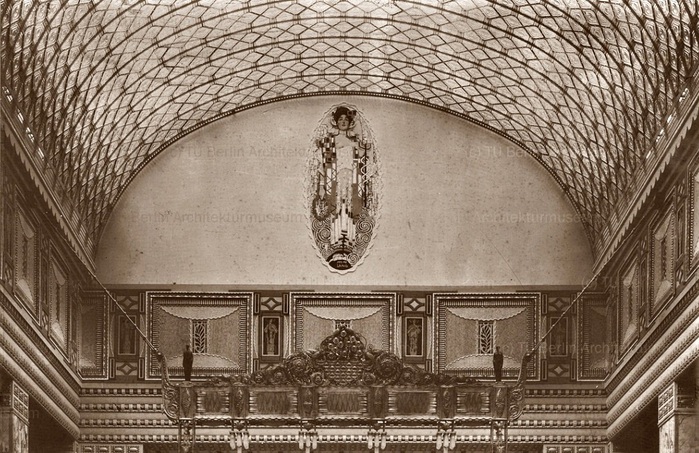

Пышные интрерьеры...

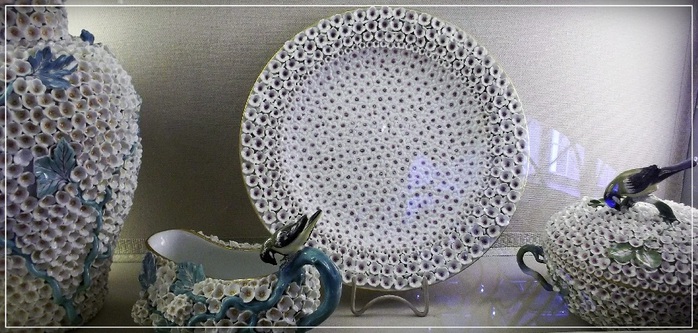

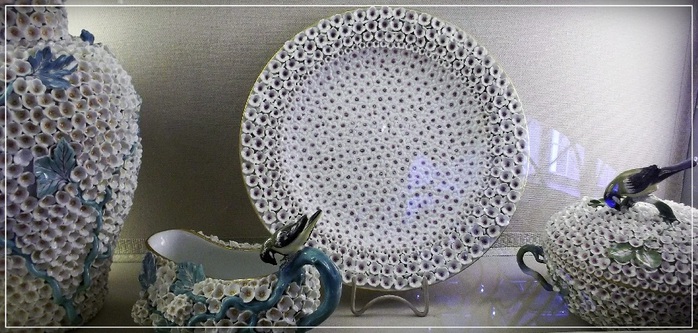

Коллекция фарфора! Это коллекция Эрнста Шнайдера (Sammlung Ernst Schneider), бывшего президента торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, часть его богатого собрания фарфора, серебра и мебели разместилась под крышей дворца.

Мейсенский фарфор, знаменитый дизайн. Большой любовью колекционера пользовались работы знаменитого мейсенского придворного скульптора Иогана Иоахима Кендлера, в музее можно увидеть его известные работы - статуэтки (в том числе фигурки из обезьянего оркестра), несколько предметов сервиза Калина, вся поверхность которого усеяна мелкими цветочками.

Сервиз формы, называемой специалистами "буль-де-неж" (в переводе с французского boule de neige - "Снежный шар" или снежный ком) — вазы, супницы, тарелки и соусники в форме шаров из белых лепных фарфоровых цветов, с птичками и ветками-ручками)))

Утончённо и изысканно.

Утончённо и изысканно.

...

В этом 2012 году, объявленным "перекрёстным" Годом Германии и России, обещали ещё не раз привезти в Дюссельдорф раритеты из московских музеев. А пока: в апреле в Дюссельдорфе проходила выставка "Перо Гёте. Легенда". Наш город - побратим российской столицы, здесь есть Московская улица и станция метро "Московская", памятник Пушкину. На выставку привозили материалы из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина: живописные и графические портреты Пушкина и его современников, редкие издания с переводами Гёте на русский язык, виды городов, рукописные альбомы и пушкинские рукописи (факсимиле), предметы декоративно-прикладного искусства.

Запомнились картины, красиво отражающие эпоху.

Картина неизвестного художника "Вид Дюссельдорфа", 19 век.

В. А. Жуковский в Швейцарии. Акварель Г. Р. Рейтерна (тестя Жуковского, жившего в Дюссельдорфе).

Очень красивая Наталья Гончарова.

Н.Н. Пушкина. 1937. Картон, акварель (А.Д. Корин с оригинала А.П. Брюллова конца 1831 – начала 1832 года)

Какие тонкие акварельные кружева!

Красавица Зинаида Волконская.

Гравюра М. Майера с утраченной акварели К.Брюллова(1830г).

Не только русские красавицами были, смотрите - прусская принцесса.

Портрет императрицы Александры Фёдоровны (урождённая принцесса Фридерика Шарлотта Вильгельмина, известная также как Шарлотта Прусская, нем. Charlotte von Preußen). Неизвестный художник с оригинала Г.Доу. Масло на металле (1820-1840-е годы).

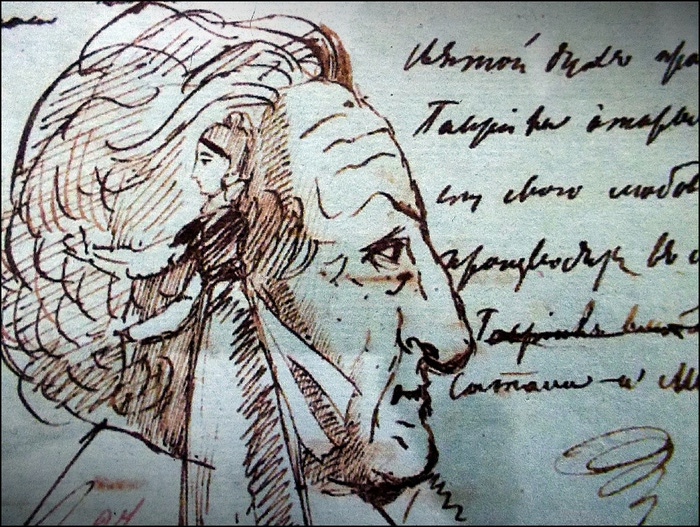

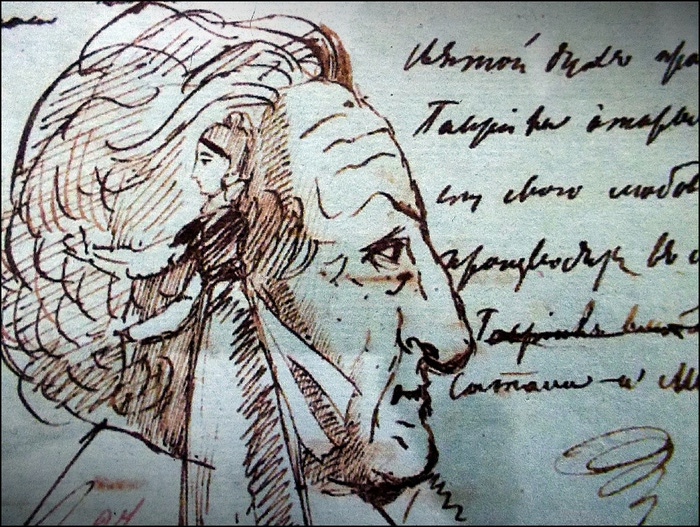

Рукопись Пушкина с портретом Гёте и "врисованной в него Греттхен:

"Герру Пушкину от Гёте" Татьяна Завьялова

"Встречей двух великих поэтов" назвали критики выставку "Перо Гёте. Легенда", проходящую в немецком городе Дюссельдорфе (до 14 апреля). По одной из версий Гёте в знак уважения передал Пушкину гусиное перо, которым писал сам. Более полувека исследователи спорят, а был ли подарок?

До наших дней само перо не дошло. Сохранились лишь воспоминания современников, о чем рассказывают более 150 рукописей, книг, документов, картин и гравюр из московского Государственного музея Пушкина.

Впервые о гусином пере Гёте рассказала известная польская пианистка Мария Шимановская. Она часто играла для Гёте в Веймаре, а Пушкина знала по Петербургу, где подолгу жила.

В письме Веймарскому канцлеру в июне 1828 года Шимановская сообщала: "Жуковский привез в качестве подарка герру Пушкину, русскому поэту, перо, которым писал Гёте". Пушкин дорожил подарком и хранил его в дорогом чехле с надписью "Подарок Гёте".

Версия первого биографа Пушкина Павла Анненкова, обнародованная в 1855 году, была несколько иной: "Гёте послал Пушкину поклон через одного русского путешественника и препроводил с ним в подарок собственное перо, которое многие потом видели в кабинете Пушкина".

Так романтический поэт Василий Жуковский, о котором упоминала в письме польская пианистка, оказался вне этой запутанной истории. Сам же Жуковский - главный переводчик Гёте на русский язык, бывавший у него в гостях в Веймаре, ни подтвердить, ни опровергнуть факты не мог – к тому времени его уже не было в живых.

В 1890 году легенда получила новое развитие – немецкий исследователь Отто Гарнак высказал предположение, что Гёте добавил к подарку стихотворное посвящение.

А еще через 60 лет известный немецкий писатель Вилли Бредель по случаю 150-летия со дня рождения Пушкина заявил: "Если мы вспомним, сколь скептически и настороженно был настроен постаревший Гёте по отношению к молодым поэтам Германии, то его дружеский подарок Пушкину приобретает символическое значение".

Поэтов, конечно, разделяло время: Пушкин был моложе Гёте на пятьдесят лет. Но, как утверждает немецкий литературовед Ефим Шуман, это не мешало им по достоинству оценивать друг друга. "Гёте и Пушкин никогда не встречались. И все-таки общего у них много. Александр Пушкин очень высоко ценил Гёте. Достаточно вспомнить, например, пушкинскую "Сцену из Фауста" с ее афористичным началом: "Мне скучно, бес". Это, заметим, не перевод. Сцена написана, так сказать, "по мотивам" трагедии. И является не единственным "пересказом" Гёте в творчестве Пушкина".

Гёте, несомненно, знал о Пушкине не только от русских путешественников. Он интересовался российской жизнью и имел в своей библиотеке восемь русских книг. Автором одной из них - "Кавказского пленника", изданной в 1824 году в Петербурге на русском и немецком языках, был Александр Пушкин."

Впечатлил этот лист красивой бумаги с собственноручной записью философа: "Бог даёт нам орехи, но не разгрызает их нам" - 1811 год.

Мудрые слова Гёте:

Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и незначительное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что они всеми способами стараются избавиться от него.

В жизни дело идет о жизни, а не о каком-то результате её.

Конечно, обдумывай "что", но еще больше обдумывай "как"!

Научиться можно только тому, что любишь.

Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на поверхности, и её замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать её.

Искусство есть посредник того, что нельзя высказать.

Всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти.

Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и настроение.

Манеры человека — это зеркало, в котором отражается его портрет.

Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком.

Не то делает нас свободными, что мы ничего не признаем над собою, а то, что мы умеем уважать стоящее над нами. Потому что такое уважение возвышает нас самих.

Любовь к истине проявляется в умении везде найти и оценить хорошее.

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Музей Гёте, Фонд Антона и Катарины Киппенберг

Егерхоф, Якобиштрассе 2,

www.goethe-museum.com

Часы работы:

Со вторника по пятницу и в воскресенье с 11 до 17 часов,

в субботу с 13 до 17 часов, в понедельник выходной день

70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 до остановки Heinrich-Heine-Allee (от неё – 240 м)

70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 до остановки Heinrich-Heine-Allee (от неё – 240 м)

Здесь вам встретится дом-скала, посмотрите на эту самую красивую крышу в города с моей любимой бронзовой ладьёй на башне.

Здесь вам встретится дом-скала, посмотрите на эту самую красивую крышу в города с моей любимой бронзовой ладьёй на башне. Покажу ещё раз летние

Покажу ещё раз летние

«Чеховский салон» был открыт в 1998 году. Этот единственный в западном мире музей русского писателя и драматурга А.П.Чехова в Баденвейлере стал местом международных встреч деятелей культуры и всех, кто ею интересуется, источником заботы о литературе.

«Чеховский салон» был открыт в 1998 году. Этот единственный в западном мире музей русского писателя и драматурга А.П.Чехова в Баденвейлере стал местом международных встреч деятелей культуры и всех, кто ею интересуется, источником заботы о литературе.

И не только в палисадниках, но и просто тротуарно под деревьями

И не только в палисадниках, но и просто тротуарно под деревьями

А рядом - "суровый" кирпичный. Тоже ведь ансамбль: кладка, дверь, садик и даже кирпичный забор - всё остроугольное или "зигзагами"!

А рядом - "суровый" кирпичный. Тоже ведь ансамбль: кладка, дверь, садик и даже кирпичный забор - всё остроугольное или "зигзагами"!

А в итоге у нас оба гибеля на главном фасаде - каламбурные!

А в итоге у нас оба гибеля на главном фасаде - каламбурные!

U70 / U74 / U75 / U76 / U77 / U78 / U79 до остановки Heinrich-Heine-Allee

Трамвай

U70 / U74 / U75 / U76 / U77 / U78 / U79 до остановки Heinrich-Heine-Allee

Трамвай  703 / 706 / 712 / 713

703 / 706 / 712 / 713