В этом музее есть двери, уже поэтому туда надо каждому любителю сказок: "Красной Шапочки" (там есть модель "дёрни за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется") и "Золотого ключика", конечно! Интересно там, можно приобщиться к истории "заковыристого" ремесла, и на примере развития этого ремесла многое отследить.

Это я туда культурную "экспедицию" нашему дюссельдорфскому клубу организовывала. Вчера я была очень занята организационно-экскурсионным, но вот что там в музее можно увидеть (фотографировала не вчера, а подготовительно).

Как там в музее? Он небольшой, но информативный и всё (почти) можно "вскрывать", мы почти всёвзломали вскрыли, буквально, до закрытия музея (каламбур)). В 18 часов нас попросили угомониться и идти по добру по здорову убираться в свой Дюссельдорф уже домой.

А в начале было вот такое "Облако" - зависло над входом в экспозицию.

Воздушная инсталляция из 1500 ключей местных жителей. Мне ((даже)) не поверили, что их там так много - и быстренько пересчитали. Результат подсчётов подтвердил недоверчивым и пытливым мою информацию. А я и не настаивала. Вообще стараюсь не настаивать (вывод - я очень ненастойчивая).

Убедитесь и вы, рекомендую всё всегда проверять и пересчитывать рассматривать в реале и самостоятельно. В этом городе, известном как центр "замкостроения" с 17 века, в основном все и до сих пор занимаются замками и сейфами. А лишние ключи сдают в музей, и там они "валятся" с потолка (их превращают в дождик даже)...

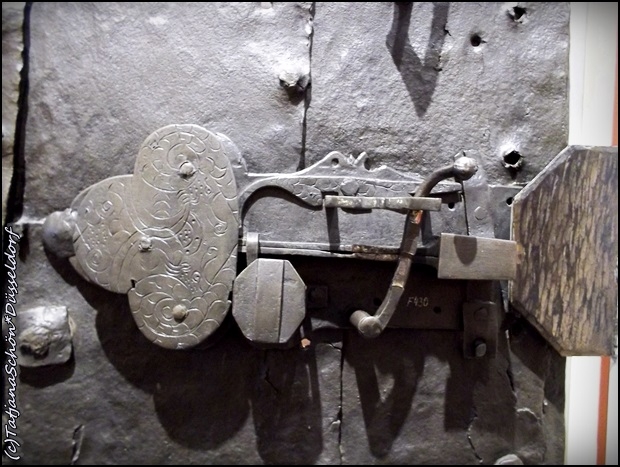

Самая "солидная" дверь в экспозиции - она ужасно скрипела и, как оказалось,

для большинства опрошенных мной экскурсантов стала "самой" дверью дня.

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Смотрителей-охранников и сигнализации в музее замков нет.

Как это показательно и приятно-приятно!

И все двери открыты любознательности и шаловливости.

История дверей и замков Древнего мира

Дверь и замок с ключом на копии фрагмента погребальной мраморной доски (античное, римское)

Ещё одна дверь в мою коллекцию :-)

А вот это - дверь (опять же - древнеримская), металлическая. Буквально: дверь на замке! Присмотритесь: эта двухстворчатая дверь, которая может открываться (если найти рычаг малюсенький), тогда за ней будет открыт доступ к замочной скважине. То есть: это замок, на нём есть дверь, за дверью - замочная скважина, куда вставляется ключ, который открывает замок на двери))).

Затейники!.. Это я о древних римлянах. Они в слесарном деле так преуспели, что всё средневековье инженерная мысль не поспевала за римскими стандартами.

Фактически (это из перелопаченного мной материала для вчерашней экскурсии):

Замки — это изобретение городов. В маленьких поселениях античности замки были не нужны, потому что "все друг друга знали" и было стыдно воровать. Правда, засовы применяли и тогда — от внешних врагов, от чужаков или зверей, нападавших на поселение.

Курьёз ещё в том, что в период, называемый «бронзовым веком» появились первые замки, которые были изготовлены из дерева. Один из первых рисунков и описание такого (персидского, или ассирийского, во дворце ассирийского царя Саргона II - 1 тысячелетие. до н.э. - в верховьях реки Тигр, сейчас Ирак) замка опубликовал ещё в 1803г. в журнале "Universal Magazine" Доминик Вивант-Денон, французский дипломат и писатель, который сопровождал Наполеона во время египетской экспедиции. Так что на момент открытия Э. Боты конструкция уже имела модное название «египетский», а специалисты называют такие замки «tumbler», «pin-tumbler», "с падающими штифтами", "игольчатого стакана" и т.п. Описание открытия оставил очевидец Джозеф Бономи младший в книге «Ниневия и её дворцы» (издана в Лондоне в 1853г.): "В конце зала была массивная одностворчатая дверь, закрывшая выход. Она была заперта тяжёлым деревянным замком типа, который можно ещё встретить на Востоке. Ключ, также деревянный, имел такие размеры, что его нужно нести на плече (как коромысло?!?)." При вставлении ключа засов возвращался в исходное положение - скользил справа налево и входил в квадратный паз в стене - и дверь или ворота открывались. Похожие замки, говорят, до сих пор используются в странах Африки.

А вот античные греки придумали «лаконский ключ» (от названия области Лакония) в V веке до н. э. Он был меньше, имел бородку с зубцами и был уже настоящим ключом, а не засовом. В одной из сцен комедии Аристофана (около 446...385 г. до н.э.) «Женщины на празднике Фесмории» сообщается: «...ныне дверь гинекея сторожит печать, наложенная мужем и засов. Но мало этого: любовникам на страх заводит муж молосских псов. И можно было и это простить. Но вот чего не в силах мы снести. Бывало, прежде мы хозяйничали сами, могли из кладовой брать потихоньку и муки, иль масла, иль вина... теперь и этого нельзя. Ключи с секретами мужья уж носят, проклятые лаконские ключи о трех зубцах...».

В римско-античном же "замочном" деле слились достижения народов Средиземноморья, Азии и Европы (особую лепту внесли кельты). Появились первые цельнометаллические конструкции, как стационарные (накладные) так и съёмные (навесные) замки. Последние, возможно, были заимствованы из Азии (Китай, Индия). Ключи к ним были длинными прутами, изогнутыми или совсем кривыми, с колечком на конце. Во времена Гомера бронзовый ключ длиной 50–75 сантиметров напоминал изогнутую в виде буквы S монтировку. Наиболее многочисленным из стационарных был модифицированный «штифтовой» замок с характерным «выталкивающим» литым бронзовым ключом, получивший название «римский». Следующим этапом развития стали пружинные замки с ключом поворачивающимся. Начиная примерно с третьего столетия нашей эры в древнем Риме стали появляться железные ключи, для более богатых людей изготавливались сложные замки, а соответственно и сложные ключи из драгоценных металлов – преимущественно сплава серебра и золота, так называемого сплава «Электра».

Как и все передовые технологии римского мира практически вышли из употребления в период «тёмных веков». Наступил «железный век» и стали делать преимущественно крупные железные замки накладного типа с вращающимся ключом - фактически то было возрождением римских технологий. Специалисты считают, что принципиальных новаций в период средневековья практически не было.

Но, как видим, ковать в средневековье научились знатно и вычурно.

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Стучалась с этой стороны.

И они же, люди добрые, научили пользоваться вот этим замком. Там не всё просто.

Поиграли (все взрослые, между прочим, но как дети детям тоже интересно там - наверняка!)

Околдованная замочная скважина.

Ещё одна.

Ещё одна.

Мастерство усовершенствовали и усложнили до предела. Из "умной" путеводительно-экскурсионной информации по этому периоду ещё:

Главным методом обработки железа была ковка, и кузнецы-виртуозы осваивали всё более сложные механизмы. В период позднего средневековья произошло разделение кузнечного ремесла на собственно кузнецов (обработка металла с обязательным нагреванием) и специалистов по холодной обработке металла — слесарей (новая профессия - люди, которые делали замки) Название профессии (происходит от немецкого Schlosser (Schloß — замок, Schlüssel ключ), как и слесарная, а затем замочная терминология из Германии, попали ко многим народам Центральной и Восточной Европы. Например, засов стали именовать «ригель».

Поворот бородки ключа проталкивал засов и позволял освободить дверь. Это был простой и надёжный метод, но в довольно большое отверстие для ключа без труда помещалась отмычка. Так в замке появились перегородки, препятствующие засовыванию туда чего попало. Только подходящий к данному замку ключ мог, благодаря уникально совпадающим вырезам в сложной системе неподвижных пластин (барьеров) внутри замка, провернуться в этом тесном лабиринте.

XIV век - в Германии образуются первые гильдии мастеров замочных дел. В 1449 году Йорг Хойц (Jorg Heusz) из Нюрнберга получил звание замочного мастера, сегодня его причисляют к самым известным и лучшим часовым и замочным мастерам средневековья. В веке XVI профессии слесаря и часовщика становятся идентичными. В кодексе Людовика XIV (1650) замочное дело названо 4-м искусством. Вообще стать замочным мастером было нелегко. Например, дети, чьи отцы имели «нечестивые профессии» (могильщик, палач - тут ещё "как то" понятно, но и пастух, ткач, кровельщик, мельник, цирюльник и даже музыкант!), не имели возможности начать обучаться «честной профессии замочного мастера». Три года будущий мастер был учеником, потом несколько лет подмастерьем (от 3 до 9 лет он должен был странствовать по свету), потом платил большой взнос и делал «шедевр» — так называлось замечательное произведение, которое должно было показать, что подмастерье достоин называться мастером.

Вот этот ключ "фонарь" с бородкой "расчёской" - верх сложной резьбы по металлу. Поэтому он не "работал" ключом, а только образцом, говорящим - в рекламных целях - о мастерстве изготовивших его.

И замок - из категории таких "дипломных" работ.

Мастера имели при себе такие "образцы" для показа потенциальным заказчикам.

Вот эта "семейная" кованая ручка позабавила меня.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный. Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

Замочная скважина могла быть оформлена простенько - лягушкой.

Или так:

А вот так?

Замки, ключи и оковки периода Возрождения очаровательны.

Накладные замки (прикрепляемые к стене изнутри) - было модно делать их ажурными, чтобы владелец мог видеть внутреннее сложное устройство и радоваться, что всё слаженно работает.

Ручка на железной двери "сейфового" образца, "видавшая виды".

Дверь пуленепробиваемая с секретом. Чтобы открылась замочная скважина, надо нажать на одну их "заклёпок".

И, не смотря на то, что теперь все музейные посетители на секретную заклёпку жмут постоянно, механизм работает. Вот уж - гарантированное немецкое качество, на века!

Фактически, "скачок" в 18 век, а оттуда до замечательного 19-ого совсем уж недалеко.

В 1769 году Джеймс Ватт (James Watt) изобрёл паровую машину, в Англии началась эпоха индустриализации и это период «первой технической революции» конца XVIII—XIX веков дал мощный толчок и замочному делу. В середине XVIII века усовершенствованные ларцы с железной оковкой превращаются в первые шкафы, а тут уже не так "далеко" и до сейфов.

В 1778 году англичанин Роберт Баррон изобрёл замок «качающимися рычага двойного направления» - первый личиночный замок с несколькими язычками, дополнительную надежность которому обеспечивало то, что язычки требовалось поднимать точно на определенную высоту. Благодаря Роберту Баррону врезной замок упал в цене и стал доступен «самым широким слоям населения»

А вот несчастный французский король Людовик XVI, казнённый жестокими французскими революционерами в 1793 году, любил, говорят мастерить замки, ключи, засовы (и теперь потомки французов-революционеров в Версале показывают его мастерскую). Говорят ещё, что королева Мария-Антуанетта раздражалась от такого неподходящего для короля занятия (грязные руки короля-слесаря ей не нравились!) и что однажды в запертом помещении дворца начался пожар, якобы Людовик XVI своими собственными слесарными инструментами вскрыл дверь, в результате чего огонь удалось быстро погасить. "Может, это был единственный французский король, принёсший реальную пользу?"...

В Англии же дело шло к солидному накоплению капиталов, в 1795 году Эдуард Тэн (Eduard Tann) основал первую европейскую фабрику по производству шкафов для хранения денег, а через два года в этой стране была основана первая сберегательная касса в Англии. В XIX веке всё изменилось. Появились мануфактуры и фабрики, ключи и замки из штучного товара стали массовым - таким было начало промышленной революции на Европейском континенте.

А вот вам пример фабричного производства из Москвы, от русского Ивана (Смирнова) - "несгораемая портативная касса" с российской этикеткой и с медалями даже.

Довольно простая и "грубая", надо сказать, в сравнении с немецкими и английскими (отмечено экскурсантами). С навесным замком.

Естественно, что технически сильно "проигрывает" выставленным рядом кассам-сундукам, "встроенный замок" в которых занимает всю площадь верхней крышки сундука, при одном повороте ключа механизм этого замка совершает 26 действий!

В маленькой комнате в дверном проёме - малюсенькая экспозиция неевропейских замков 20 века. Ближний Восток и Африка. Кое-где время остановилось.

А я вот очень-очень довольна этим музеем. И не только потому, что там двери!

На что я хочу обратить внимание потенциальных посетителей:

- Древнеримские ключи-кольца - прародители обручальных колец.

- Резной комод Папы римского, 17 век. Один из ценнейших экспонатов коллекции (был куплен музеем 20 лет назад за 4.000 марок. Сейчас его стоимость оценивается в 60.000 евро)

- Замки - предметы искусства эпохи Возрождения (стоили такие изделия очень дорого и говорили о состоятельности его владельца, но и уникальны). Даже накладки на замочные скважины являлись предметами искусства.

- Сундуки-сейфы - использовались в войсках как полковые кассы (замок в них занимает всю площадь верхней крышки сундука, при одном повороте ключа механизм этого замка совершает 26 действий!)

- Сейфы (современные сейфы – модификации «сейфа Брама», первым наладившим конвейерную сборку сейфов. Брама также изобрел гидравлический пресс, с помощью которого до сих пор в английских пабах разливается пиво. А еще Брама изобрел машину для нумерации банкнот!)

- Гордость немцев — Теодор Кромер, в 1874 году он запатентовал сейфовый замок (по сей день замок Кромер считают одним из наиболее надежных: такой замок предполагает 87 миллионов комбинаций ключей).

- Домашние шкатулки-сейфы (украшенные резьбой с мотивами гравюр Дюрера)

- Зеленый сейф в человеческий рост - самый тяжёлый экспонат музея – весит (по непроверенной информации) 25 тонн, но тут мне опять не поверили, а я и не настаиваю. Не проверяла, слишком это тяжело :-)

А так как я готовилась и интересовалась, нашла ещё статью "Ключи и замки в религиозных обрядах и суевериях" (Об авторах: Лаврус Анна Георгиевна, историк-археолог + Лаврус Александр Сергеевич, инженер), приведу тут выборочно некоторые наблюдения (и ссылку на ещё одну очень содержательную и интересную их статью "Замки эпохи бронзы".

Эмблема ключа (двух ключей), принадлежала богу порога, входа и выхода, вообще дверей и начала любого деяния - двуликому римскому Янусу. Янус был до Юпитера божеством неба и солнечного света. Утром он открывал небесные врата и выпускал солнце на небосвод, а на ночь запирал эти врата. Кроме этого, Янус закрывает старый и открывает новый год. Как страж входа в дом, Янус изображался с жезлом привратника и ключом.

Ключ можно встретить и на изображениях воина Ипполита. Его ключи – символ ремесла, которым он занимался до того, как был обращен в христианство св. Лаврентием. Ипполит был римским солдатом, охранявшим заключенных христиан. Его арестован и казнили за то, что помогал хоронить христианских мучеников по обряду. Работники тюрем и правоохранительных органов считают его своим покровителем, несмотря на то, что казнили его за неисполнение служебных обязанностей.

Ключи и замки использовали также в свадебных обрядах. На свадебном сговоре клали замок под порог и запирали сразу после прихода в дом жениха, а потом кидали в реку, чтобы брак был крепким. В других местах этот обряд производили при первом приезде жениха в дом невесты, чтобы свадьба состоялась, и выгодный жених не отказался или (и) при входе молодых в дом после венчания. К свадебным обрядам относится также обычай передавать молодой жене при входе в дом жениха связку ключей, как символ управления хозяйством. При разводе ключи отбирали. В древнем Риме, для формального развода мужу достаточно было сказать жене традиционную фразу: «Бери свои вещи и иди прочь» и отнять ключ («Законы XII таблиц» IV.3.).

На Вологодчине свадебный обряд имел некоторые отличия. Сурову попадалось очень много замков, гораздо больше, чем можно было предположить в исследуемых усадьбах дверей. Причина, в том, что по повсеместно принятому у славян обряду, выходя из церкви после венчания, молодые переступали через положенный на порог замок, который после этого запирали - чтобы «брак был долгим». Затем, замок и ключ выбрасывали (топили в реке, колодце…). На Вологодчине выбрасывали только ключ, а замки оставляли дома. Поэтому так много старинных замков Сурову удалось найти как при раскопках, так и в брошенных домах.

Замки находят иногда в погребениях. Во всем мире распространено суеверие, что в доме, где умирает человек, следует отворить все двери, замки и задвижки. Даже в мебели и сундуках открывали все замки. В Китае для этой цели пробивали дыру в кровле дома. На Украине, при похоронах умершего ребенка клали ему на грудь запертый замок, чтобы не умирали другие дети. В XIX в., чтобы смерть не могла вернуться в дом, кидали при погребении замки в могилы. Изредка, для большей силы различных наговоров на «ключ», его на время кладут в гроб к покойнику.

В Ирландии существовал обычай делать больному прижигание вдоль головы раскаленным церковным ключом, для исцеления (уж очень похоже на пытку! от чего так лечили, не указано!). В других местах верили, что холодный ключ, приложенный к спине, останавливает кровотечение из носа. ... У восточных славян к открыванию замков прибегали, чтобы облегчить роды."

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Ещё одна.

Ещё одна.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный. Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

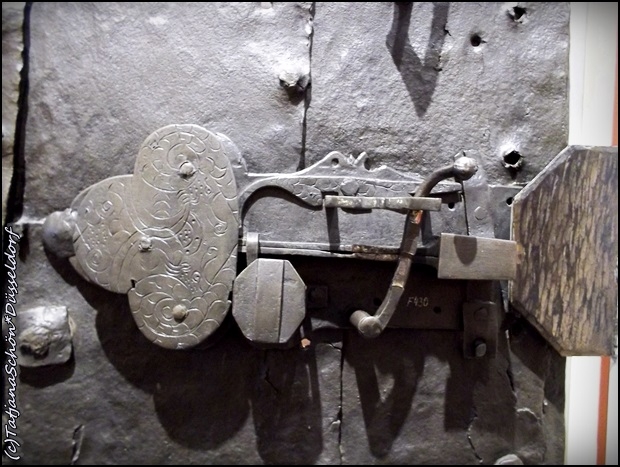

Это божий храм из бетона (с центральным алтарём и несколькими часовнями-капеллами), построенный в послевоенной Германии на площади неправильного многоугольника. Его формы должны по замыслу напоминать палатки паломников, так как церковь "Девы Марии - Царицы мира" в Невигесе (ныне

Это божий храм из бетона (с центральным алтарём и несколькими часовнями-капеллами), построенный в послевоенной Германии на площади неправильного многоугольника. Его формы должны по замыслу напоминать палатки паломников, так как церковь "Девы Марии - Царицы мира" в Невигесе (ныне

Уже в годы войны Готфрид Бём, студент академии художеств в Мюнхене, делал первые наброски для своих будущих проектов: храмы-растения, башни-цветы, а вся его философия основывается на идеалах поколения "детей войны": гуманизме, пацифизме, неприятии тоталитаризма. После войны Бём занимался восстановлением и строительством храмов.

Уже в годы войны Готфрид Бём, студент академии художеств в Мюнхене, делал первые наброски для своих будущих проектов: храмы-растения, башни-цветы, а вся его философия основывается на идеалах поколения "детей войны": гуманизме, пацифизме, неприятии тоталитаризма. После войны Бём занимался восстановлением и строительством храмов.

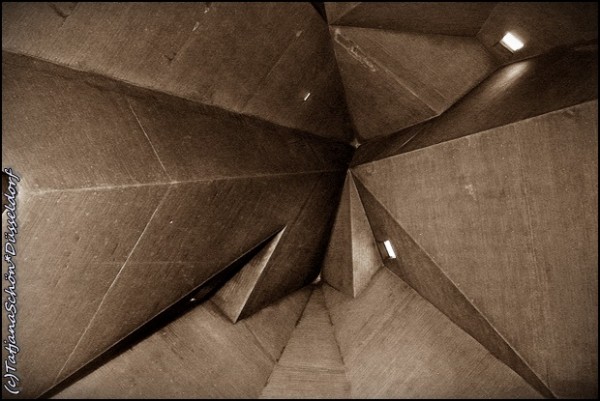

Внешний вид

Расположенный позади алтарного пространства (хора) церкви мавзолей был построен после смерти

Внешний вид

Расположенный позади алтарного пространства (хора) церкви мавзолей был построен после смерти

Стиль - романский, с раннеготическими элементами. В 13-14 столетиях здешний монастырь святого Ипполита процветал – в его владении находилось множество бергских и нижнерейнских земель, он получал большие доходы, именно в этот период и была воздвигнута красивая церковь. Счастье, конечно, что она сохранилась!

Стиль - романский, с раннеготическими элементами. В 13-14 столетиях здешний монастырь святого Ипполита процветал – в его владении находилось множество бергских и нижнерейнских земель, он получал большие доходы, именно в этот период и была воздвигнута красивая церковь. Счастье, конечно, что она сохранилась!