Февральские дюссельдорфские заметки, 2014

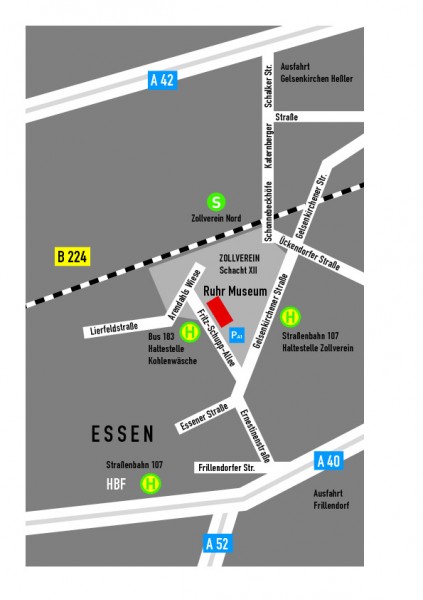

/"... Тают, тают, Исчезают Все печали, снег и лёд. Стужа злая Отступает, Соловей весну поёт. У кого полно забот, Кто вздыхает, Унывает, Тот не любит, не живёт. (хорошие переводы, это из "Кармины Бураны")

Февраль, короче (в смысле - короткий месяц, кончился вчера довольно внезапно)) - весенний месяц был. У меня вот нарциссы в садике (карликовые) выскочили, сразу же за крокусами - уже на первой февральской неделе.

В начале этого февраля я была пару раз в городке Фельберт, готовила экскурсию предстоящую и хотела опробовать "на себе" одно необыкновенное кафе))

Ключи в том городке набросаны даже на канализационных люках из-за того, что город ими прославился. "Столица ключей и замков". Про музей рассказывала - ещё "по горячим следам". В "бетонном соборе" этого городка была католическая служба, нам с мужем понравилась проповедь аббата-францисканца (они этой паломнической церковью заведают).

Здание - очень необычное, архитектор - особенный. Атмосфера впечатляет (проверено и на неподготовленных и скептичных по-своему экскурсантах).

А неделю спустя я привезла туда в "экспедицию" (то есть: на весь день с разными компонентами программы) группу спутников из Дюссельдорфа. Завела в лес и бросила (поплутав незначительно :-) по гористому лесу, программу провели насыщенную, я довольна. У одной участницы ноги на следующий день "давали о себе знать", а я ничего не заметила. У меня ноги тренированные (завести, что ли, шагометр). Обещала делать выездные экскурсии в соседние места (и делаю), с погодой повезло. Фото в коллаже (огонь-витраж, три двери, в поезде и лес - Катины).

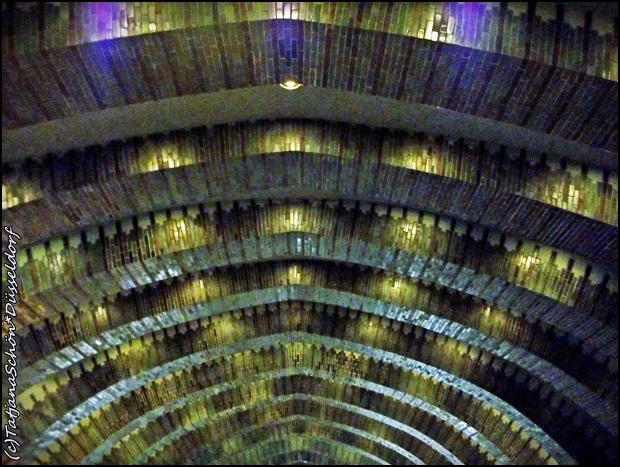

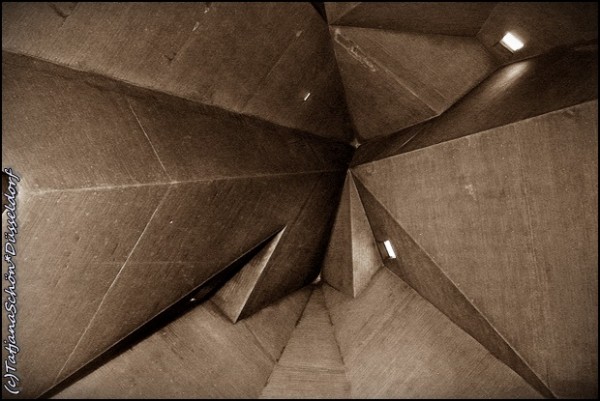

Церковь на спутников моих произвела впечатление. Неожиданное место для такого сооружение и необычная форма для сакральной постройки. Поэтому и хотела её показать в первой "экскурс-экспедиции". Показала. Если сидеть в церкви у алтаря, такой вот вид наверх, к потолку.

Одна из часовен украшена такой росписью на бетоне.

То, что блестит в середине красной розы - Святые дары (в маленьком отверстии, в бетонной же стене). Церковь спроектирована так, что зал становится "уличной площадью", следующее фото сделано с "этажа" многоэтажного (3 уровня-этажа "городского пространства"), алтарь освещают уличные фонари, установленные "на площади" в этой церкви.

Вокруг алтаря (на фото сверху) стоят прихожане, получающие после мессы благословление святого Блазиуса (в православной традиции - святой Власий Севастийский, покровитель скота, в католической же традиции он (врач) относится к четырнадцати святым помощникам, обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления пищей и также считается покровителем домашних и диких животных (согласно житию он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей)...

"Блазий жил в IV в. н.э., был епископом, подвергался гонениям за христианскую веру, замучен ок. 316. Причисляется к четырнадцати католическим святым, которые оказывают помощь в беде. Сохранилась легенда о том, как Блазий однажды спас от смерти мальчика, подавившегося рыбьей костью, поэтому его считают покровителем людей с горловыми болезнями. Известно т.н. "благословение Блазия" (Blasius-Segen), которое должно помочь от болей в горле - совершается двумя свечками, которые держат в виде андреевского креста". (Лингвострановедческий словарь. Муравлева Н.В., Муравлева Е.Н.. 2003.)

Католическая иконография изображает Святого Власия в митре и с епископским посохом и двумя скрещенными свечами - такими свечечными (скрещенными) крестами-свечами 3-го февраля священники благословляют горло каждого, произнося при этом молитву, неустанно одну и ту же, десятки раз. Нас благословили тоже, у нас не должно болеть горло (мне - для экскурсий инструмент, мужу - для преподавания))) - можно работать, не опасаясь сорвать голос.

Прохладно было, но не по-зимнему. Согревались в необычном кафе, где время остановилось. А когда мы там были, "заработала машина времени". Очень необычное. Всё "переполнено" старьём старыми вещами и мебелью 50-60 годов. Ели бергские вафли и пили кофе. Там можно прилично отобедать. Бергскую кофейную трапезу здесь не рекомендую (лучше - в Золингене / Шлосс Бург).

А на улице нам встретился такой вот "кофейно-застольный" прицеп к велосипеду.

В этом месте мои экскурсанты не поверили, что посуда на улице "неприклеенная" стоит. "Своруют же!"

Нет, не боятся воровства (пока) в маленьких благочестивых городках Германии.

А в соседнем местечке - такая протестантская (и потому закрытая большую часть времени) церковь. Период модерна. Редкость.

Жаль, интерьер и витражи не увидела.

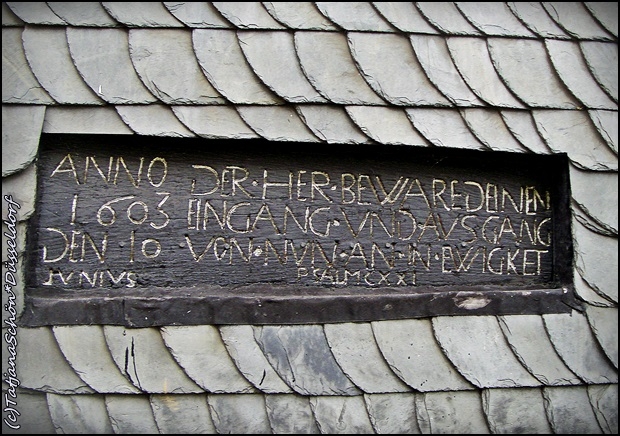

А ещё в соседнем местечке (славится ткацким делом, а потому и памятник ткачу с рулоном ткани и мешком денег) идиллия фахверковых домов и покрытых натуральным шифером фасадов.

Покосившееся, старое. Февраль (пусть даже начало), но новогоднее надо бы уже убрать.

А у их церкви в камнях - рожицы "строят".

Погуляла, в общем - душевно.

В филармонии была. Понравилось.

Знаете, что мы (многие!) макаронизируем :-) всё чаще и чаще?

МАКАРОНИЗМ [фр. macaronisme]

- слово или выражение другого языка (первонач. - латинского), механически внесенное в речь, часто с искажением. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.

- смешной способ разговора или писания с иностранными выражениями и со вставкою слов на других языках. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.

- иностранное слово или выражение, механически, в неизмененном виде внесенное в речь, например: Вздумалось моей кузине, бедную меня, малад, проводить жюска Кронштадт (Мятлев; фр. malade – больная, jusqu'б – до). Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

Это я к тому, что я стараюсь не мешать русский и немецкий, но макаронизмы "вырываются" и у меня. И ещё это я к тому, что недавно совсем в филармонии (Тонхалле) была, а в программе музыкального того вечера "Кармина Бурана" - а это произведение содержит такие вот макарони исторические игры слов - макаронизмы, вот мы их слушали их недавно опять (мой муж очень это произведение уважает, да и музыкант он в душе!) В тот вечер пел хор и играл оркестр - оба студенческие, дюссельдорфского университета, а муж там преподаёт (хоть и не музыку))

Что такое Carmina Burana? В первую очередь: иллюминированный (очень уважаю!) манускрипт, рукописный поэтический сборник, составленный в Южной Германии в XIII веке, который теперь хранится в Мюнхене. Название манускрипта на латыни означает «Песни Бойерна» (по монастырю Beuern, ныне Бенедиктбойерн, Бавария, где рукопись была найдена в 1803 году), крупнейший известный сборник поэзии вагантов (средневековых странствующих поэтов). Песни в нём - назидательные и сатирические, любовные, застольные, литургические драмы (Ludi, букв. «игры», песни на немецком языке). Были ещё и церковные песни, но не сохранились. А часть текстов - (там чередуются латинские и немецкие/старофранцузские строчки) - те самые "смешные" макаронизмы. У такой поэзии есть название - "макароническая поэзия", это особый род шуточных стихов, где эффект комизма достигается преднамеренным смешением слов и форм из различных языков.

И про музыкальное произведение пару слов. В 1935 году немецкий композитор Карл Орф отобрал 24 текста разной длины — от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенной, стыдливой и откровенно чувственной, песни застольные, сатирические, философски-вольнодумные - в прологе под названием «Фортуна — повелительница мира» и составляют ещё 3 части кантаты: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви». Хор пролога «О Фортуна» (он повторяется в прологе) звучит сильно — архаично и завораживающе (и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы).

И про влияние на русскоязычную аудиторию (как же я любила эту песенку!): советская популярная песня «Во французской стороне…» («Прощание со Швабией») - оттуда, это по мотивам, то есть, с вольным переводом (автор перевода — Лев Гинзбург, музыка Давида Тухманова) средневековой песни вагантов «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana.

А вот версия "Кармина Бурана"из сети - с песком.

И картинки того вечера.

Фойе филармонии, интерьер бывшего планетария оформлен в 70-е годы.

Народ садится на ступеньки, на одну из разброшенных кожаных подушек.

Семидесятые, капиталистический реализм.

Очень интересен один зал, называется "Зелёный свод".

Свод зеленоватый и выложен керамической плиткой.

Здесь медные светильники.

А вот повсюду за пределами этого зала - стеклянные.

Да, а в зале "Зелёных сводов" всегда показывают немного стекла из Дюссельдорфской музейной коллекции: старинное и современное.

Я эту нашу плането-филармонию очень люблю, она такая стильная и это уже ретро-декор))

Одна работа из стекла - интересное у этой женщины, я пару работ её приметила уже - автор: Ютта Куни, Jutta Cuny (1938-1983) погибла в 45 лет в автокатастрофе((( Талант. Вот это - её стеклянный "Ландшафт" 1980 года...

Он "врезан" в стеклянное "располовиненное бревно", вид с торца.

Вот написала "торец" и засомневалась что-то: а правильно ли? Читаю словарь:

"торец Заимств. в XIX в. из итал. яз., где итал. torso переоформлено в рус. яз. по аналогии со словами на -ец (ср. ситец)." Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 2004.

Сплошные экс-макаронизмы повсюду)))

Приглашали нас на праздничный обед. Очень вкусно было!

Чашки больше под эспрессо подойдут (очень маленькие кофейные) - мой любимый размер. Три разных супа за один раз!

Это единственная для меня возможность вместить "полноценный обед" *(закуска+первое-второе-третье). Добавки ба попросила, и дали бы, но невозможно есть так много, хоть и очень вкусно было!

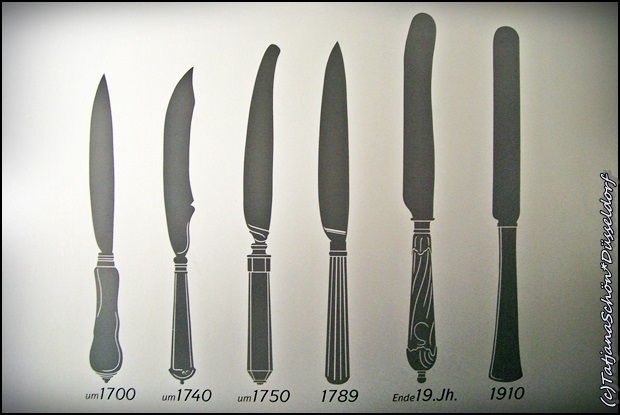

От застольному - к столовому. Столовым приборам. Была в Золингенском музее Клинков (и Ножей, Вилок и Ложек - колющего и режущего, а также - лопающего) - с гостями, а потому опять с фотографированием мало-мальски только.

Я застолье-то люблю, да и истории всякие. Вот, засняла себе схемы форм столовых приборов. Серебрянные столовые ложки с рукоятками трёх классических форм+декоров (1 - лопатка, 2 - жемчужный декор, 3 - декор-нить): тут - влияние раннего французского классицизма и следы эпохи позднего рококо. Орнамент у столовых приборов (2) называют "жемчужным узором" – в окантовке ручки - нить из "жемчужин" круглой формы - мне они больше всего нравятся и у мужа в фамильном серебре такие))) - мне кажется, что это "безвременный" дизайн.

А вот так - временами менялась форма столовых ножей.

Повысила "столовую" квалификацию, полюбовалась любимчиками в экспозиции, и - дальше, к замку Шлосс Бург. Это я с гостями гуляла в воскресенье по Золингену. И мне пришлось ехать на фуникулёре. Страшилась. Боялась вывалиться из кресла. Там мы "осилили" с гостями бергскую кофейную трапезу. Перекусили, то есть. Красивое место, но в выходные - излюблено посетителями, а без машины туда - авантюра на весь день.

А вот что нагуляно в Дюссельдорфе.

Из современного: бронзовый гвоздь Юккера.

Наш Царь-Гвоздь, если хотите)

Скоро масленица) поэтому так у нас на витринах. Надо зайти, попробовать.

Ну и один ненастоящий-как-настоящий фотограф на выходе из главного вокзала (один пластмассовый фотограф из серии скульптур )

А в это время у его ног - масса людей настояших-как-ненастоящих. Это - карнавал меня уже на нём чуть не растоптали.

В четверг 27 февраля карнавал выплеснулся на улицы. Транспорт переполнен "чудаками". Потом и весь старый город на "осадном положении". Тяжело экскуроводам.

Пока все едут в центр - все свежие и забавные. Мухоморки.

Индианка, дьяволица, колдунья и епископ. Вот у него костюм был - ого-го. Ехал со мной в вагоне, снял митру. Фотографировать в упор стесняюсь, и всё тут!!!

А тут засекла зебру (их было 2! одна убежала в магазин) - сфотографировала сильно издаля(( но какие молодцы))

Зебра пьёт (алкоголь, наверное - все молодые ряженые пьют на карнавале((( иногда сильно лишнее.

Вот и конец февралю, закончится он на этой лестнице-шоколаднице (тут она в некарнавально-почти-пустая). Нарядная реклама шоколада.

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

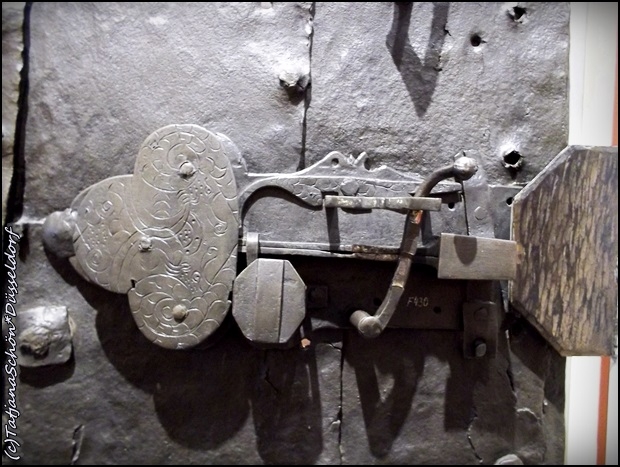

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать,

двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла

- вежливо постучалась сначала -

и мне добрые люди открыли)))

Ещё одна.

Ещё одна.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный. Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

(это из музея замков и ключей - учебник по математике изготовлению замков)))

(это из музея замков и ключей - учебник по математике изготовлению замков))) Это божий храм из бетона (с центральным алтарём и несколькими часовнями-капеллами), построенный в послевоенной Германии на площади неправильного многоугольника. Его формы должны по замыслу напоминать палатки паломников, так как церковь "Девы Марии - Царицы мира" в Невигесе (ныне

Это божий храм из бетона (с центральным алтарём и несколькими часовнями-капеллами), построенный в послевоенной Германии на площади неправильного многоугольника. Его формы должны по замыслу напоминать палатки паломников, так как церковь "Девы Марии - Царицы мира" в Невигесе (ныне

Уже в годы войны Готфрид Бём, студент академии художеств в Мюнхене, делал первые наброски для своих будущих проектов: храмы-растения, башни-цветы, а вся его философия основывается на идеалах поколения "детей войны": гуманизме, пацифизме, неприятии тоталитаризма. После войны Бём занимался восстановлением и строительством храмов.

Уже в годы войны Готфрид Бём, студент академии художеств в Мюнхене, делал первые наброски для своих будущих проектов: храмы-растения, башни-цветы, а вся его философия основывается на идеалах поколения "детей войны": гуманизме, пацифизме, неприятии тоталитаризма. После войны Бём занимался восстановлением и строительством храмов.