Дюссельдорфское - Академическо-художественное.

/В Дюссельдорфе есть одна золотая статуя. Афина Паллада (дева-воительница, автор: Johannes Knubel) - она ещё и богиня знаний, искусств и ремёсел, стоит в парке Хофгартен (Hofgarten Düsseldorf) и смотрит (присматривая) воинственно на Дюссельдорфскую академию искусств (Kunstakademie Düsseldorf), основанную в конце 18 века, а к середине 19 века ставшую центром дюссельдорфской школы живописи.

Read MoreДюссельдорфское время - "пять звёзд и шесть лун"...

/Смотрите на эти популярные часы в Старом городе. Дюссельдорфское время - "пять звёзд и шесть лун"!

... или 11-00.

... или 11-00.

Часы с кукушкойпортным в честь его наглостинаходчивости, вместо кукушки в окне под часами несколько раз в сутки показывается этот портняжка. В Дюссельдорфе в честь этого литературного героя названа даже небольшая улочка в Старом городе (адрес часов: Schneider-Wibbel-Gasse 5, Altstadt, Дюссельдорф, Германия)

История, которую часто показывали здесь в театральных постановках: Когда Наполеон приехал в Дюссельдорф в 1811-ом году, местный портной (Schneider) Виббель (Wibbel) его чем-то обидел (отпустил шуточку по поводу злосчастного роста Наполеона, вроде). Разгневанный француз приказал бросить дерзкого портного в тюрьму. Портной изловчился миновать тюрьмы, подсунув своего слабого здоровьем подмастерье вместо себя - несчастный заболел и сгинул в темнице, а портной Виббель удосужился увидеть свои собственные "похороны", жил себе поживал до преклонной старости на свободе.

А ещё такая архитектура - в Дюссельдорфе, на окраине города.

/ Что это? Школа.

Что это? Школа.

Обычная гимназия на окраине Дюссельдорфа, по соседству с моим домом.

Обычная гимназия на окраине Дюссельдорфа, по соседству с моим домом.

Нет, никаких пионеров, не пионерский салют...

Это он (юноша металлический) на школу смотрит и глаза от солнца рукой прикрывает. Автор скульптуры - Йоханнес Кнубель (малоизвестный, но мною очень ценимый - вот ещё о его работах в Дюссельдорфе)

Кстати, в Дюссельдорфе нет школ "по типовому проекту".

Нагулялась-налюбовалась. Дюссельдорф, Урденбах

/Прогулка по ближайшим улочкам.

На самом деле - всё не так, а вот так!

Это просто гаражная дверь. Народ украшает свою реальность.

Просто на обычной улице.

Это как-будто забытые на улице сапоги, а в них уже дерево начало расти...

Этот типчик скорее пугает, чем украшает.

А тут заборчик весёленький.

А за забором даже трубки какие-то пупырчатые (это тоже декоративно) торчат.

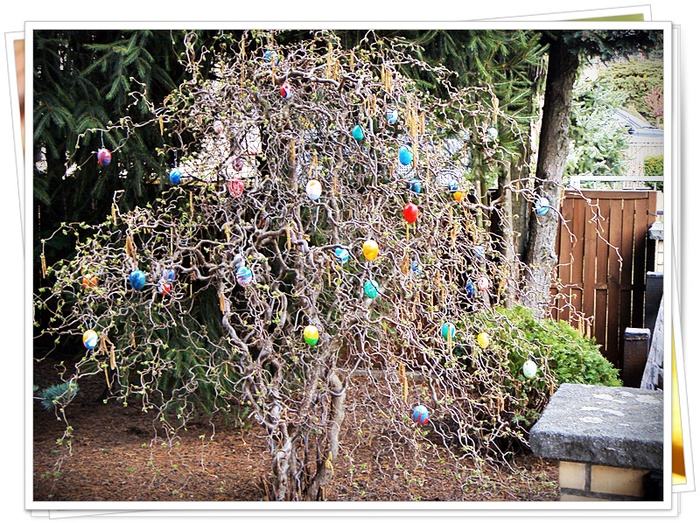

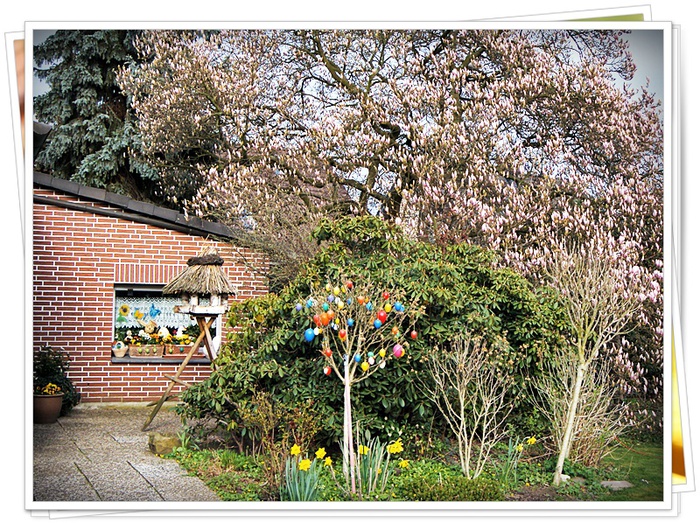

А почти у каждого дома - пасхальные деревца.

Или даже пасхальные ёлки.

А это дерево-чемпион:

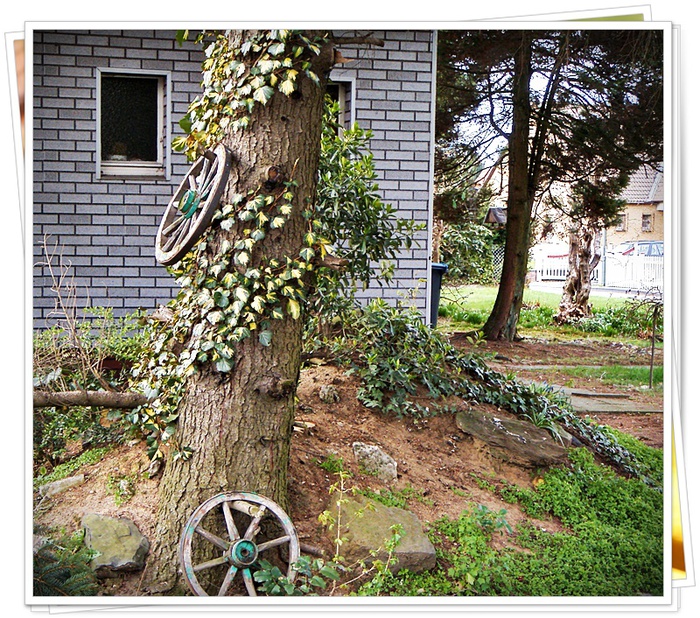

А те, кто не празднует, те свои деревья вот так разнообразят:

А у кого-то своя ветряная мельница и лебедь на скамейке:

Или вот:

Даже кипарисовые радуются - цветут цветом неожиданным :))

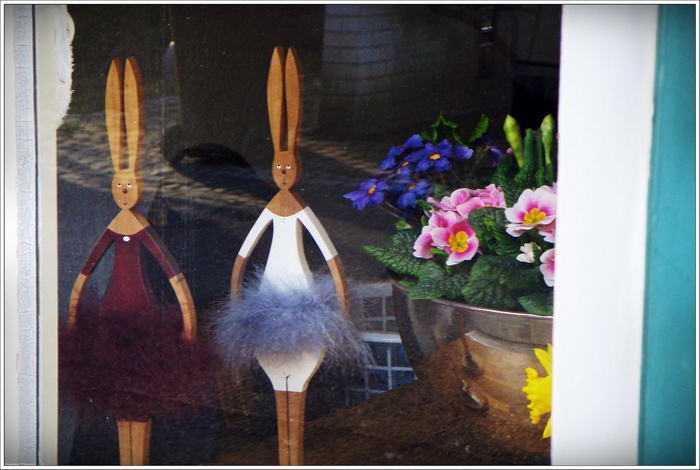

Витрина в Дюссельдорфе (разглядываю)

/...встретилась мне рядом с Кё такая витрина. Креативная фетровая лампа, драненькое и мягенькое, несерьёзное какое-то всё. И заяц безумный, у которого не только ушки на макушке, но и глазки.

Это когда возвращалась домой после кино про Алису.

Хофгартен в Дюссельдорф - фотоэкскурсия.

/Это первый в Германии общественный парк.

Из категории "достопримечательности".

И этот парк в Дюссельдорфе, и архитектура - выдающиеся. Получается очень славно: в самом центре Дюссельдорфа - главный зелёный массив города (а у «главного входа» – памятник Петеру Корнелиусу – живописцу, представителю немецкого романтизма, который родился в Дюссельдорфе). Этот памятник, кстати, даже на старых картах указан в качестве одной из пяти скульптурных достопримечательностей.

Это первый в Германии общественный парк - Хофгартен (нем. «дворцовый сад», Hofgarten), открытый для публики по приказу курфюрста Карла Теодора *1769-1771 (старая часть парка) и расширенном в начале 19 века по планам важнейшего для Дюссельдорфа ландшафтного архитектора Максимилианом Вайе (Weyhe). В старой (восточной ) части этого зеленого острова рядом с фонтаном и мифическим Тритоном, которого жители Дюссельдорфа называют просто «зеленый мальчик» (и который мне почему-то несимпатичен - не фотографирую поэтому), расположен Егерхоф - (нем. «Охотничий двор(ец)»,) - эта аллея ведёт к нему. Замок был тут раньше, а дворец создан в 1772 году по изначальному плану аахенского архитектора Кувена, позднее архитектор де Пигаж (тот же, кто создал дворцово-парковый ансамбль в Бенрате) "переделал" этот план, построив элегантный дворец в стиле рококо, сегодня здесь находится Музей Гёте (Goethe-Museum). Эти скамьи (автор местный Штефан Соус) – светящиеся...

Бронзовые детки разглядывают бронзовых же лягушек.

Это фонтан «Сказочный», бронзовая реплика, заменившая в 1985 году работу французского скульптора Макса Блондата (Мах Blondat), 1905 года – первоначально фонтан был из белого мрамора. Увы, следствие большого ущерба от вандализма (((.

Бюст португальской принцессы Штефании (дочери комменданта города) - тоже в старом списке пяти достопримечательностей.

Настоящая живность в парке тоже есть, птиц много. Зелень. Красота.

В парке есть современная скульптура и историческая - мраморный «Павший Юноша», вечный сон которого оберегает Верный Лев...

Это (на заднем плане) памятник павшим в германо-французской войне 1870/71 годов. Этот юноша мне нравится. Очень.

В парке среди озер, ажурных мостиков, вековых деревьев и множества скульптурных групп стоит «Взывающий» русского художника и скульптора Вадима Сидура.

Прочитала в одной статье про Сидура, что под Взывающим написано:

«Человек этой земли, кто ты ни есть, ПОМНИ: Бог Всемогущий одолжил тебе эту жизнь,чтобы научить тебя отличать добро от зла. Употреби свою жизнь, чтобы творить добро».

Надпись я не нашла, только подпись Сидура. Может, действительно «под» скульптурой, то есть, Взывающий на ней стоит?

Современного, интернационального исскуства в парке немало.

Вот, например, четыре бронзовые Дамы "LasMeninas" (две Королевы+две Фрейлины) – работы современного испанского художника и скульптора Маноло Вальдеса (ManoloValdеs).

*** У этого огромного парка в самом центре города – культурнейшее окружение: Академия художеств (Kunstakademie), Музейный комплекс Эренхоф (Ehrenhof): Концертный зал (Tonhalle) + Зал Шуберта (Robert-Schumann-Saal) + музей Дворец искусств (museum kunst palast) + Городской художественный музей (Staedtisches Kunstmuseum), городской театральный музей, Рейнская Опера, Драматический театр «Шаушпильхауc» (всё, что на планах помечено красным – культура! №14 – «Три ломтя», рядом расплывчатый драмтеатр)))

Дюссельдорф? Город-то старый, но в хорошей форме.

/

Про стеклянно-алюминиевые призмы контор (запомнить бы архитектурную терминологию - "техницистская ветвь функционализма", которая связана со строительством деловых и банковских зданий).

Построенное в Дюссельдорфе в 1957-1960 годах 95-метровое здание было первым небоскребом в послевоенный период и одним из самых ярких событий того времени в архитектуре, "зеркальной здание". Смелый дизайн из алюминия, нержавеющей стали и стекла - работа архитектора Хентриха из Дюссельдорфа (Hentrich, Petschnigg & Partner).

Минимум. Эдакий «просто пакет» из трех стеклянных «пластин» с глухими торцами.

Дюссельдорфцы нарекли это здание "Трёхломтёвым домом" .

Боковые «ломти» меньше среднего по высоте и ширине и сдвинуты по отношению друг к другу.

Получается, что только средняя часть здания имеет широкий корпус — здесь размещена лифтовая группа, не требующая естественного освещения.

Своей лапидарной формой резко выделяется из окружающей застройки и, при этом удачно контрастируя и с примыкающей к нему зеленью парка Хофгартен, и с волнистым зданием драматического театра Дюссельдорфа.

Здание Дюссельдорфского театра (Das Schauspielhaus)

Проектировалось здание театра уже в 1959 году, но строительство завершено только в 1970 году. Проект архитектора Бернхарда Пфау (Bernhard Pfau). Для того времени - смело и ультра-современно. Это третий по величине театр в Германии, четыре сцены.

Актуальная ситуация в Дюссельдорфе. В непосредственной близости от этих двух "знаковых" зданий Дюссельдорфа в 2008-ом развернулось и закончилось к 2013 году нешуточное строительство. Архитектор Даниэль Либескинд построил в Дюссельдорфе новый Kё-Bogen. В рамках реконструкции одной из центральных площадей города (вокруг Ян-Веллем-Платц) появися комплекс новых зданий.

*фото из прессрелиза

"Зеркальные" фасады, обращенные к главному зелёному массиву города, парку Хофгартен, своими формами повторяющие не только дугу берега пруда (и все остальные стены корпусов "волнообразны": так они сочетаются с театром). А ещё -характерные для этого архитектора иррегулярные "разломы". А в этих разломах и на крышах зданий устроены небольшие сады, подобно недавнему проекту Либескинда для Нью-Йорка (архитектурное направление - деконструктивизм-пост-структурализм :-)).

А ещё в Дюссельдорфе новую ветку метро строят (блокируя всё в самом центре города!). Перешагиваем через стройки (обещают закончить к концу 2015 года).

Про экскурс в Клеве

/(фотографии о котором у меня пропали)

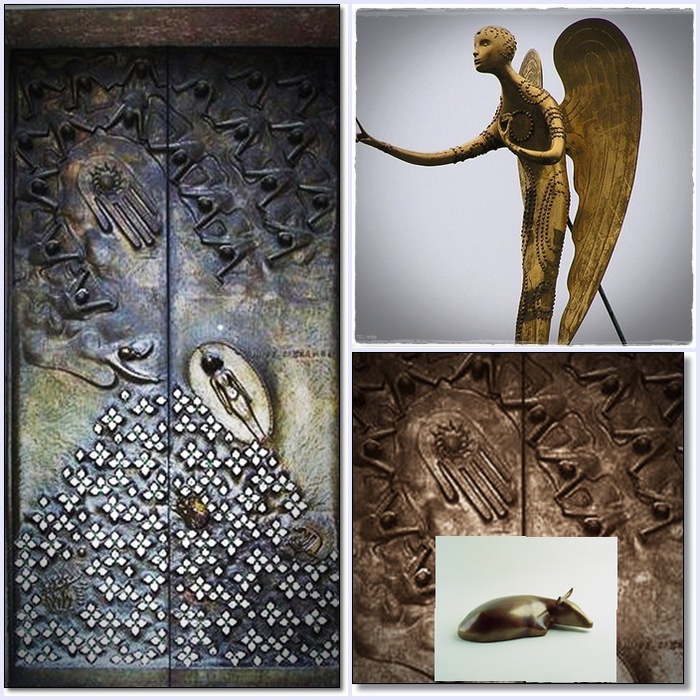

На прошлой неделе - поездка и прогулка в старом парке при курзале провинциального городка Клеве в нижнем течении Рейна (до Голландии - рукой подать). Итак, сначала - старый "курортный парк", Kurpark. В 17 веке здесь был открыт минеральный источник с лечебной водой и город получил к своему названию приставку «бад» (Bad, что означает курорт). Тогда был построен курзал, в котором теперь размещён музей современного искусства, а там коллекция скульптора Эвальда Матаре (Ewald Mataré *1887, †1965), я восторгаюсь его работами (он двери и дверные ручки творил!).

Вдохновляясь естественным горно-лесным ландшафтом, архитектор Якоб ван Кампен оформил Клеве в расцвет его курортной бытности барочными садами.

Уже задолго до "куротности" своей, в XI—XV веках город был столицей графства, а потом герцогства Клевского, имевшего непосредственное отношение к городу Дюссельдорфу - столице "Клевских" земель. Отсюда родом была супруга английского короля Анна Клевская.

Символ прежнего герцогского города - замок Шваненбург (нем. Schwanenburg).

Клевские герцоги назвали свой замок Schwanenburg (крепость лебедя), хоть это не крепость, а замок на утёсе. И происхождение они желали вести от легендарного Рыцаря Лебедя (Schwanenritter), Вагнеру он послужил прообразом Лоэнгрина. Сейчас в замке находится суд и геологический музей. Замок в Клеве относят к эпохе барокко, он - символ прежнего герцогского города, а сегодня Клеве украшен лебединым творчеством (а все мои фото про это - забавное - пропали! ((((.

И сказал рыцарь Лебедя: "Прощайте! Пришло время разлуки. Знайте же, что я - один из рыцарей святого Грааля. Имя мое - Лоэнгрин, а мой отец - Парсифаль".

Этот фонтан (из-за несезона не фонтанит ещё) рассматривается как современная скульптурно-ехидная трактовка разлуки «настоящего» Лебединого рыцаря (не Лоэнгрина) с женой Беатрикс (не Эльзой) и сыновьями, которые пытаются удержать отца при матери.

* Обязательно надо вернуться в Клеве и восстановить фото-потери (музейные и храмовые, но и всякие макро-фигульки).

Наблюдения менталитетно-лингвистические...

/Немецкий язык, реалии и традиции.

У католиков к празднику Пасхи наряжают "пасхальные деревья" - увешивают яичными поделками (а в некоторых регионах и конфетами и прочими сладостями). Такую вот роль "пасхальной Ёлки" уже давно выполняло молодое деревце, которое загодя, нередко - задолго до Пальмового воскресенья, приносили из леса, очищали от коры (это чтобы под ней не пряталась нечисть *) и украшали пряниками, яблоками, лентами, крестиками и расписной яичной скорлупой (ну, вы знаете этот фокус - в яичной скорлупе сверху и снизу делаются две дырочки...) и устанавливали в доме или в саду. Прям как Ёлка, хоть и просто Дерево...

Ещё одно. Нарциссы, например, распускающиеся к пасхальным праздникам, называют "пасхальными колокольчиками" :)

Очень интересная, по-моему, этимология - в Германии и у веточек вербы есть второе название: "пальмовые кошечки" ("пальмкетцхен"). "Кошечки" - за пушистые серые почки вербы (похоже, правда ж - нечто живое и пушистое!), а "пальмовые" они – по поводу их применения. Так как верба - замена пальмовых ветвей в более суровом климате. В русском языке праздник "Вербное воскресенье" стал называться по вербе, заменившую пальму, в немецком же память о пальмах сохранилась в названиях, имеющих отношение к празднуемому событию.

Получается, что в праздновании Входа Господня в Иерусалим (когда пальмовыми ветвями махал ликующий народ) название события в русском языке "приспособлено" к местной ботанике, а в немецком (по-немецки Palmsonntag = "пальмовое воскресенье") получается, наоборот: даже вербу, выполняющую функции пальмы, переименовали в пальму.

И не только вербу, если дальше рассмотреть... Итак, практически повсеместно в Европе это воскресенье называется "Пальмовым", что не мешает европейцам использовать для освящения в церкви в качестве "пальм" местные породы деревьев - бук, орешник, все ту же вербу, можжевельник, самшит. На юге Франции, в Италии и Испании наряду с собственно пальмовыми ветвями освящают ветки лавра, розмарина и оливы.

Освященную ветку можно подарить в этот день тем, с кем были в ссоре, а теперь хотят помириться или вручают ее и просто друзьям и знакомым, как знак дружбы и любви. Освященным "пальмам" повсеместно приписывалась магическая сила - поэтому ветки оберегают дом от злого и лукавого.

Деревенская прогулка в городе Дюссельдорфе

/Нарядные окна

Добралась до моей оконной истории. Если приглядеться к окнам.

Про окна в старых немецких домах хотела рассказать давненько уже...!

Пасхальные украшения (поэтому много зайцев).

Это в том окне, что кот учёный охраняет.

Глаз от этих окон не оторвёшь: что ни интерьер, то произведение! Кстати, витрина магазинная называется по-немецки Шауфенстер (Schaufenster), буквально «Смотри-Окно» (шау=смотри, фенстер=окно).

Как в театре, за незашторенным окном проходит жизнь. Горожане в старых районах Дюссельдорфа действительно не зашторивают окна. Проходя мимо, естественно, с любопытством заглядываем в дома, Часто обстановка за этими незашторенными окнами жилых домов напоминает (по меркам постсоветским) скорее всего музей, чем жилое помещение: комод, рояль с кружевной салфеткой, бабушка вяжет носок... идиллия.

Эдакие окна-глаза... Не прищуренные и не спрятанный за «тёмными очками», а радостно открытые - нам навстречу.

Вчера в Дюссельдорфе была такая теплынь, что окна в Урденбахе были распахнуты – идёшь по улочке, а там голоса из окон «журчат» + птицы щебечут – мир деревенский! И - "расцветали яблони и груши" (и много-много другой красоты), "поплыли туманы над рекой, выходила на берег..." Рейна я...

:-))))))))))))

Деревенская прогулка в городе Дюссельдорфе

/В банк ходила деревенский :-) По пути встретила знак "дорожный"...

И эту парочку сов заметила...

А потом в окне я увидела это семейство...

Здесь пристроился один из многочисленных городских зайцев.

Ну, конечно была и просто домашняя птица!

Гуси, а рядом - разъярённый папаша-петух и...

...и ППП (прочие перелётные пернатые)...

Этот кот - учёный (в объектив сам так и просится), идёт направо - песнь заводит (мурчал доброжелательно), налево... не ходил, а всё больше правой стороной позировал (красиво сидя) или тень свою же задумчиво разглядывая.

Я этого кота хорошо знаю по его окну с зелёными ставнями (он там обычно красиво и умно восседает), про его окно (в частности) и окна деревенские (вообще) - отдельный фото-рассказ.

Размышление по ходу дела: Зачем? Каким образом?

/Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины...

Борис Пастернак

Задавая сама себе вопросы, такие как, например: "Что же я пытаюсь здесь выразить?" Формы в жизни и в мышлении. Для чего? Хочется приближения к истинному содержанию, заключенному в этих формах. И не в целях исторического или исскуствоведческого исследования, и не чтобы здесь "во всём дойти до самой сути", а именно чтобы осторожно *!* приблизиться к истинному, существующему, видимо-невидимому. Ну, а поэтому остаётся только...

...Все время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья...

Открыла для себя волшебные трогательные работы Эвальда Матаре (Ewald Matarе), для начала - его Благословляющий ангел!

Клеве (городок такой нижнерейнский).

/"Кто ж это так?"...

Вернулась из расчудесного (погода - прелесть!) маленького Клеве (городок такой нижнерейнский), а там много всего интересного было! В самом конце, перед посадкой в машину, сделала последний кадр. Угадает кто - для чего "его" (на мой взгляд, бедняжку) таким сделали?

...разглашать секрет про стену клевского храма?

(бедняга не столбиком там стоит, а завис под окном - это я ракурс съёмки изменила :-)))

... нормальные герои всегда идут в обход.

/Дворами, то есть. Фото-экскурсия по задворкам Дюссельдорфа.

У меня иногда бывает "времени в обрез" (так как залюбоваться чем-нибудь могу), а я очень пунктуальна, приходится "сокращать" путь, искать быструю дорогу. Вот так я налетела на деревенское житьё-бытьё в самом центре Дюссельдорфа, а называется эта прелесть "Имперский переулок". Нам - сюда, здесь такие дворы деревенские.

Тихо здесь. Чувство юмора у жителей наблюдается. Чудиков много: на крышах, у дверей, у стен и на стенах, тоже.

Рядом с конюшней - коновязь...

Выныриваю. Город, самый что ни на есть... Банки, галереи, магазины, высотки, телебашня.

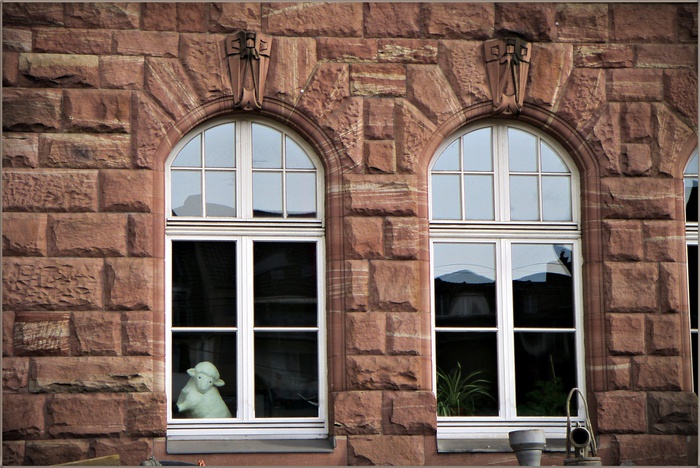

Дюссельдорф, в центре города...

/Что только не повстречается в Дюссельдорфе, в самом центре города: архитектурные стили, декоры, сочетания цветов, каменные девушки в каменных же платочках, совы на дверях, овцы в окнах.

А ведь есть ещё и стекло+бетон (и тоже красиво!) и деревенские дворы (с чудиками) в центре города!

Аахенские двери и их ручки

/Аах!

Аахенское - готова повторять

/эту программу много раз

Особой ценностью аахенского собора является ларец Девы Марии, который стоит непосредственно в храме и хранит аахенские святыни. К этим святыням с 14 –го века каждые семь лет совершается паломничество со всего мира.

Реликвии после каждого паломничества складывают в ларец, тот закрывают на специально изготовленный замок ювелирной работы. Отверстие для ключа заливают бронзой, ключ распиливают на две части и символично хранят в разных местах представители церковных и городских властей. А через семь лет дужку замка распиливают, чтобы коснуться святынь, а после паломничества ларец запирают уже замком новым. Использованные и испорченные таким образом замки с ключами хранятся в сокровищнице собора. Красивые и неповторимые «одноразовые» замки! Не удалось в этот раз красиво сфотографировать их.

Зато я нашла на сайте собора замок 2007 года (сделан он на основе самого обыкновенного замка, прелестно украшен и висит, охраняя святыни за фигурой Марии в соборе).

СОКРОВИЩНИЦА

Сокровищница собора (Domschatzkammer) – в ней собраны золотые реликварии и дароносицы из разных стран Европы.

Среди особых драгоценностей собора - Крест с печатью Лотаря II, изготовленной в конце 10 века из сардоникса, украшенный камеей Августа, филигранным золотом и великолепными драгоценными камнями (верхнее фото не моё, а с сайта собора), а также бюст-реликварий Карла Великого со встроенной в него частью черепа императора (XIV век). В душу запала средневековая мадонна трогательной красоты... Так бы и ходила туда...

РАТУША

Как и всякий порядочный немецкий город, Ахен быстро обзавелся и величественной городской Ратушей, замыкающей с юга Рыночную площадь. Хоть и построена на фундаменте дворцового зала каролингского императорского дворца – но ведь предназначена для работы муниципального управления, поэтому «перекроили» немного план постройки. Вход во дворец располагался со стороны собора, вход же в Ратушу горожане устроили прямо с противоположной стороны, с северной площади. Там фасад ратуши украшен скульптурами немецких императоров и королей, коронованных в Ахене за 600 лет. В зале на 2-м этаже, где происходила светская часть коронационных торжеств, можно рассмотреть копии вывезенных некогда в Вену императорских регалий.

Императорская корона, охотничий рог, держава, меч и парадная сабля (подарок багдадского халифа!) мирно соседствуют в огромной витрине с Евангелием, исполненным в аахенском скриптории, учрежденном тем же Карлом (кстати, в этой же мастерской, наверное, был разработан "Каролингский минускул", приятноокруглый шрифт вполне современного вида, в котором впервые стали правильным образом отделяться строчные и прописные буквы, а между словами появились пробелы. В целом же стараниями привлечённых ученых при императоре вернули из забвения целые пласты античной культуры - время это даже называли "каролингским возрождением").

МУЗЕИ

Если задержаться в городе подольше, стоит побывать во всех трёх превосходных городских музеях. В Музее Людвига (имеется в виду Петер Людвиг, известный меценат из Кобленца) выставлена богатая коллекция немецкой живописи и скульптуры - от высокого Средневековья до начала XX столетия. Отпочковавшийся от неё Музей современного искусства разместился в здании бывшей фабрики того же Людвига. Мы до них не дошли...

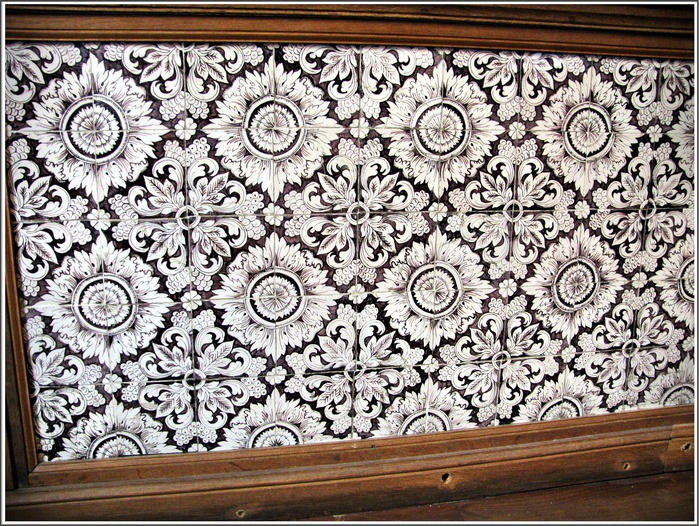

А ценителям старинного быта (мне!) по сердцу Couven-Museum, названного по имени "главного" аахенского архитектора XVIII столетия — Иоганна Кувена и устроенного в самом центре у собора, в особнячке, им же построенном. В русских путеводителях его называют музеем Коуфена. Там на первом этаже сохранилась аптека, где, как утверждается, начали делать первый в мире шоколад… Мы зашли, посмотрели на убранство комнат в стилях: Рококо, ранний Классицизм, Ампир, Бидемайер - прикоснулись к истории буржуазной культуры XVIII - XIX вв. Особо хороша мебель Аахен-Люттехер, замечательно скомбинированная с фарфором и фаянсом XVIII века. А кафельная комната какая там!!!

Трудно было оторваться...

ВЫПИТЬ

Рассказывают, что в переулке рядом с Рыночной площадью есть одно кафе, где пивал кофе Петр Великий, а мебель и кожаные обои — все те же, их не меняли с 1654 года. Мы зашли в то (или подобное!) старое-старинное и уютное заведение Rose am Dom, выпили там вкуснейшего красного вина «на посошок».

Аахенский свет

/

*сфотографировано в музеях города Аахена.

Заметьте, что последний светильник подвешен в коридорчике дома зажиточного горожанина эпохи позднего рококо. А выглядит так, будто сделан в передаче "Очумелые ручки" - винтажно.

Аахен, королевский город

/Аахен по численности населения – пол-Дюссельдорфа (четверть миллиона) - небольшой по современным меркам германский город, игравший судьбоносную роль в прошлом Европы.

То, ради чего в Аахен едут со всей Европы – это собор на главной площади.

С 788 года в Аахене начали строить дворцовый комплекс, включавший "палас" с бассейном с термальной водой (от лат. Palatium – палаты). Кроме жилых покоев, парадных залов в него входили библиотека, архив, школа. Он представлял собой аналог более поздних путевых дворцов, так как германские императоры всю жизнь кочевали с места на место, чтобы лично контролировать свою власть над подданными. Аахенская резиденция была у Карла самой любимой, в ней он бывал чаще всего.

А в 798 году началось строительство Дворцовой часовни - Капеллы (в последствии – кафедрального собора). В средние века к ней были пристроены готические часовни и хоры.

В своём любимом городе Карл Великий велел построить христианский храм (освятили в 805 году), напоминающий архитектуру античного Рима - отсюда купол определённо романского стиля, даже колонны Капеллы были привезены из Равенны, чтобы предметно напомнить, что Карл - наследник Римской империи. А Наполеон, считавший себя наследником Карла Великого, вывез равеннские колонны из Аахена в Париж. Вернули потом лишь некоторые, оставшиеся хранят теперь в Лувре. Колонны эти служили не опорой, а декорацией. И, всё-таки этот сюжет напоминает мне игру в шахматы. Фигуры "ходят" по Европе, как пешки...

Этот собор – мой любимый - смотрится драгоценно. Особенно внутри. Мозаика наикрасивейшая переливается - глаз не оторвать.

Мозаика в византийском стиле и своды капеллы, они для меня - чарующие.

Какие красоты!

Сочетание плетёного орнамента с фигурами фантастических существ, выглядывающих из растительных сплетений романской капители.

Для того, чтобы разместить многочисленных паломников, желающих увидеть аахенские святыни, к храму пристраивали часовни.

У стены Венгрской часовни установлена скульптура Святого Стефана (973-1038), доставленная сюда венгерскими паломниками по случаю первого «свободного» паломничества венгров в 1993 году. Не верьте тем, кто считает эту скульптуру очередным памятником Карлу. Симпатичное бронзовое изображение венгерского короля-христианина (работа Варга Имре) в нарядной мантии из нержавеющей стали, частично позолоченной, в его руке - знаменитая Стефанова Корона, одна из национальных реликвий венгров (история её овеяна легендами и преданиями!). Корона эта состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой.

...

Аахен – это всё же Средние Века, так близко, что руками потрогать можно!

Ратуша.

Симпатичный такой, пряничный.

Но о знаменитых аахенских пряниках "Принтен" рассказывать не буду, их пробовать надо (ахтунг, они твёрдые), а я лучше покажу "пряничную" дверную ручку и аахенские двери (отдельно!).

А теперь - "в кино" про историческую роль города Аахен в европейском союзе.

У этой ручки-колотушки есть

У этой ручки-колотушки есть  А

А