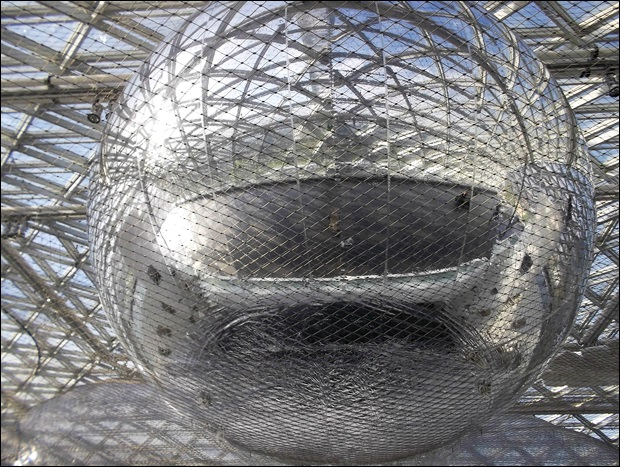

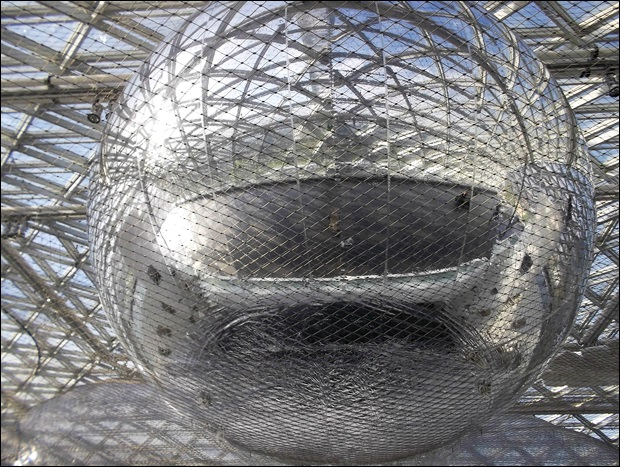

...была приглашена на днях. Я к искусству вообще тянусь (оно мне энергию подпитывает, пищу для ума "вкусную" даёт), а к современному осторожно, но довольно настойчиво так стремлюсь, так как хочу честно понять... Пришла пораньше, посмотреть на аттракцион: люди под куполом музея. Вот те два человечка (кажется, что карабкаются по треугольчатой решётке) идут (иногда как у людей на земле заведено - двуного, иногда на четвереньках) по сетке над пропастью, где внизу фотографирую я тоже букашка...

На высоте почти 30 метров натянули 3 уровня сетки и пустили резвиться людей.

А вот как это выглядит с последнего этажа, откуда желающие попадают в на эту сеть.

Назвали инсталляцию «На орбите». Мне что-то очень приятно, что самую амбициозную работу современного аргентинского художника Томаса Сарацено, над которой он три года работал (и не один, а в сотрудничестве с архитекторами, инженерами и биологами), показывают у нас.

Футуристично, да. Почему-то радует и вдохновляет.

Футуристично, да. Почему-то радует и вдохновляет.

Томас Сарацено в своём творчестве стремится к тому, чтобы зритель вступал в непосредственный контакт с арт-объектом.

Я не вступила, но порадовалась, что так современно всё, воздушно и доступно))

Здесь под куполом музея (бывшего Дома собраний Земства) бывают сменные экспозиции и всегда впечатляет небо "в треугольничек". Добавленная сеть проекта вписывается в концепцию этой современной крыши исторического здания. Винтаж))

Смотреть на них, на тех, кто не побоялся выйти "на орбиту" не боязно, даже расслабляет. Меня вот расслабило так, что я работать сегодня не желаю, а желаю читать, что творится в виртуальных и социальных сетях и рассказывать про нашу художественно-выставочную активность: орбиту (и про подземельное - не страшное - щас будет...))

Модель, чтобы понять сочетание сети, шаров и тросов.

С другого ракурса.

Дело такое: тросы не для трусов (и пардон за каламбур) - они реально постоянно в движении, так как люди взаимодействуют в этой совсем не виртуальной сети...

А вот на таких "пятернях", удерживающих стальные тросы, крепятся все эти люди в сетях современного искусства!

Любой желающий может походить по сетке (надо только переодеться в комбинезон и не иметь при себе вещей, которые смогут свалиться вниз - сетка же - вот мне бы очки велели снять...)))

Ценю этот музей за "винтажность архитектуры, графичность и свет.

Шахматы такие на входе.

Порядок, ступеньки. иерархия - всё-таки, бывший парламент немецкой земли.

Так вот, о земле, кстати уж. Зачем пришла-то?..

Да за искусством же! Это ж музей. А у нас в Дюссельдорфе - фестиваль художественный. Вот таким то и было моё личное открытие фестиваля искусств в Дюссельдорфе, выставки которого объединены на этот раз тематической скрепкой “Земля, огонь, преображение, эксперимент в искусстве”. А походит он под лозунгом “После завтра“. Вот вчера-то я и побывала в первой части ”После завтра” – под землёй! Выставка называется “Под землёй: от Кафки до Киппенбергера”.

Её тема - антиутопия, апокалиптические страхи, выражаемые художниками. Мне ничего уже не страшно :-) Там искусствовед хорошая, приобщает нас к непонятному современному искусству, то есть - прекрасно делает своё дело, именно то, зачем я всё прихожу и прихожу сюда, недоумевая, но желая понять. Было интересно, правда. Фотографировать там (сменную экспозицию) нельзя, поэтому только два "подпольных" снимка. Шпионю)

На первом - лабиринт с интересной историей. Рассказывать не буду вам никому не надо. Но вывод такой: если рассказывают и поясняют современное искусство, то его легче воспринять.

Вот ещё одна работа, покойного автора Мартина Киппенбергера, "рано умершего скандалиста, классика немецкого искусства". При жизни он слыл странным шутником и дебоширом, навязчивым гостем (приходил к кому-нибудь из приятелей, говорил: "А что у вас есть съестного, несите!" и оставался пожить пару дней - вот что страшно!)). Он, говорят, купил картину Герхарда Рихтера (самый дорогой художник современности) и использовал её как кофейный столик. Более того - большую часть своих произведений создавал в состоянии алкогольного опьянения. Теперь его работы считаются провидческими.

«Сейчас я вхожу в берёзовую рощу, мои таблетки скоро начнут свое благотворное действие» (по-немецки - рифмуемая игра слов, заставляющего улыбнуться - как в русском от словечка "узбакойся!") — так назвал свою инсталляцию с березами и таблетками художник-алкоголик-скандалист. Короче, всё непросто и без пол-литра экскурсовода не разобраться.

Там были гнутые фонари. Нашла вот в сети объяснение:

"Известный его скульптурный мотив — это гнутые фонари. Киппенбергер не стремился к свету — он за него хватался; его не интересовал фонарь — ему нужен был фонарный столб. Не центр, но около. Столб был ему домом. Потому что — что трезвому светит, то пьяного держит."

...

"До сорока трех лет у Мартина не было своего дома, он перемещался из квартиры одних друзей в квартиры других, из одной гостиницы в другую, исключительно редко возвращаясь в места, где уже жил однажды. Рисунки, инсталляции, скульптуры, живопись в разных стилях, коллажи, постеры, фотографии, книги, перформансы, звуковые записи — Мартин прыгал в новые приемы, как делал это с чужими квартирами, умело и настойчиво превращая их в свои собственные." (Вероника Георгиева из Нью-Йорка — об охоте к перемене мест)

Вот что пишет в целом "анонсно" об этой выставке уважаемая “Немецкая волна” в статье “Ударим искусством по апокалипсису ”:

“Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно”, – такими словами начинается рассказ Франца Кафки “Нора”. Мотививы Кафки – попытка найти убежище, безысходность, ограниченность – стали и темами, пожалуй, самой необычной выставки Quadriennale: ”Под землей – от Кафки до Киппенбергера”. Проходит она в выставочном зале K21. Ограниченность пространства, клаустрофобия, искусство как способ бегства, – вот лейтмотивы послевоенного немецкого искусства… Эта выставка расположилась действительно под землей – в подвальном этаже музея, что усиливает ее радикальное, давящее воздействие." - DW.DE

Подвал есть - да, но он не давит...

А смотрите, какие виды там в подвальных иллюминаторах!

Плывём))) Из подвала тянемся к свету, жизни, зелени.

Эта такая фишка архитекторов. Они устроили в музейном теперь подвале окна-иллюминаторы, которые позволяют быть в музейном подвале как рыба в воде очень близко к живности этого пруда.

А над прудом - моя, наверное, одна из самых любимых в Дюссельдорфе - скульптура над фонтаном. Тут Дочь Рейна с мальчишкой "плещется" - красивая грудь и вообще всё - романтическая бронза.

Опять смотрю на длинные пальцы ног дочерей Рейна))

Там много интересных деталей. Но я только рыб фонтанных покажу и - финита...

Футуристично, да. Почему-то радует и вдохновляет.

Футуристично, да. Почему-то радует и вдохновляет.