Кёльн, немного о "сынах" и "дочерях", скульптурных недоразумениях и католическом влиянии.

/Жившие здесь ранее германцы-эбуроны были разбиты войсками Гая Юлия Цезаря. В римские времена - в начале первого века - здесь в семье полководца Германика родилась Агриппина, которая и считается немного "мамой" и "тёзкой" города Кёльна. Это место изначально именовали Colonia Claudia Ara Agrippinensium — «Колония Клавдия, место для жертвоприношений агриппинцев»: Агриппина та стала женой императора Клавдия и матерью императора Нерона), а к Средневековью от этого длинного названия осталось только «Колония», на местном простонародном наречии – Кёльн. Теперь Кёльн с его знаменитым собором, символизирует ту самую рейнско-католическую среду Германии, принадлежность к которой всегда стремился - довольно забавно - подчеркнуть известный писатель Генрих Бёлль, также родившийся в этом городе:

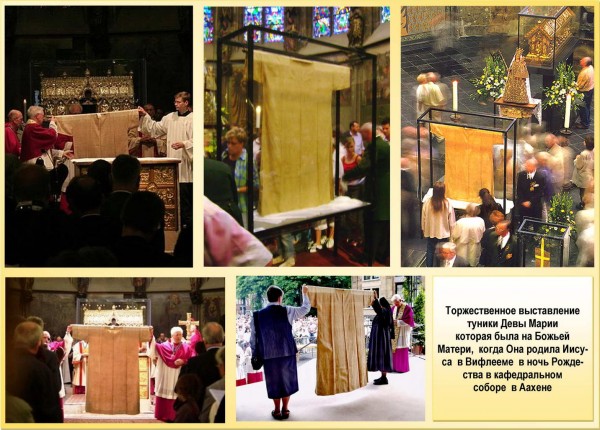

«… Все мои родственники происходили из треугольника Клеве, Аахен, Кёльн, а это, если угодно, католический ландшафт. Земля тут католическая, куры католические, и собаки тоже, и брюква, что тут растёт, и все остальное, что тут растёт..."

В статье «О себе самом» Бёлль рассказал про своё происхождение:

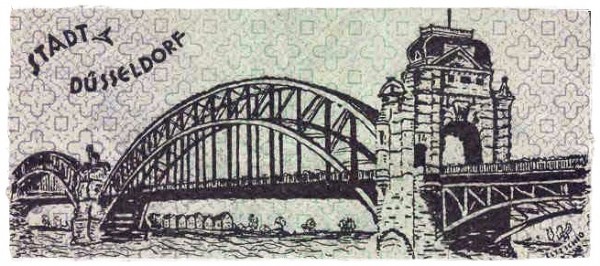

«Родился в Кёльне, 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, солдат ландштурма, стоял в карауле на мосту; в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двое детей умерли еще в младенчестве; я родился в то время, когда мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он позднее мне показывал».

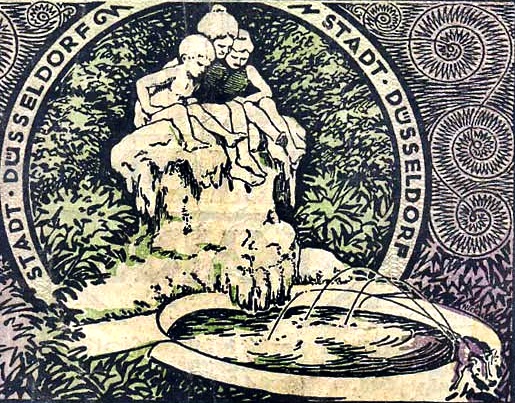

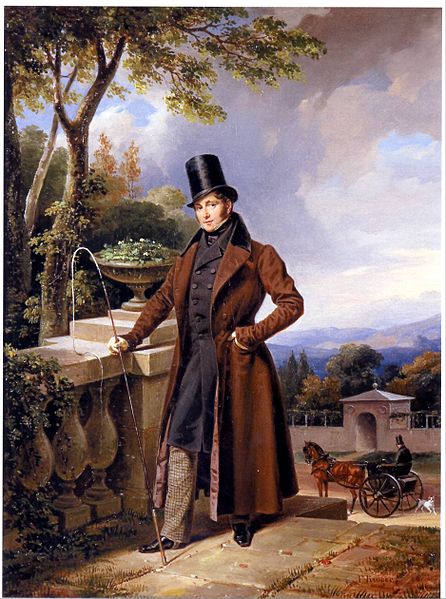

И Агриппина, и кёльнские епископы, да и сам Генрих Бёлль увековечены в камне на ратуше Кёльна. А кёльнскую ратушу украшают иногда довольно странно, не говоря уже о том, что кёльнцы частенько допускают досадные промахи...

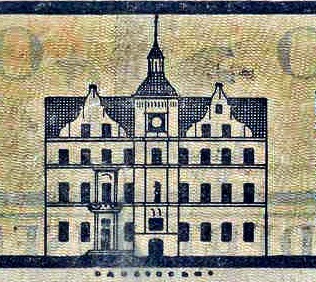

Смотрите: старинной ратуши в Кёльне не стало (практически полностью разрушена в результате бомбардировок 40-х годов), только в 1975 была восстановлена башня кёльнской ратуши, но без украшавших её ранее скульптур. К 1983 году собрались выточить все 124 скульптуры для украшения ратуши по разработанному ранее "списку исторических личностей". Использовали камень-туф (Weiberner Tuff) вулканического происхождения из соседнего региона Айфель (Eifel).

В 1995 скульптуры были готовы (кстати сказать: красивыми их назвать не могу). А потом их для "лучшей сохранности" обработали специальным покрытием - пропитали камень акриловой смолой (Acrylharz), которая очень быстро испортила скульптурные изображения. Кёльнцам пришлось снять их с башни ратуши уже через 10 лет, а в начале 2008 камнетёсы взялись за создание новых фигур, повторяющих предыдущие, только уже из другого камня - французского известняка Savonnières. Посмотрим, насколько теперь они долговечны...

Кто есть кто? Скульптуры распределены в тематические группы по этажам: изображения императоров, королей, римских пап - "первый этаж", выдающихся жителей города - со второго по четвёртый этаж, фигуры святых покровителей города (в том числе и библейских волхвов) - на пятом этаже. Скульптуры Кёльнской ратуши - официальный сайт Кёльна (на немецком языке)