Происхождение франков. История раннего средневековья - V-IX века. На римских развалинах?

/Цитирую (с пометками и рассуждениями) работу "Происхождение франков" (автор: Лебек C.) Источник: М.: Скарабей, 1993.

Много имён и убийств!.. В конце - просто криминальный сериал "Франки" - в "главной роли" - Брунгильда. Лотар II всех пережил. Слабонервным не читать (не осилите :-) А мне таааак интересно! У меня нервы железные. Семейные распри - в конце. В длиннющей середине - переход от римского/рабовладения к средневековому/феодальности. Короче я попробую изложить позже. Кто хочет короче (и красиво-сказательно) и уже сейчас, читайте "Сагу о Нибелунгах", там зашифрована вся та франкская история, о которой дальше пойдёт речь.

Приступим: Григорий, был епископом города Тура в 573-594 годах и написал ту единственную “Историю франков”, которой располагают все, изучающие Галлию V—VI веков и которую анализирует С.Лебек в своей работе.

"Действие франкской драмы" начинается так:

"С приходом Хлодвига - первого меровинга, сына легендарного* Меровея, вождя саллических франков - некогда варварская династия склонилась к христианству, и с этой поры кончина вождей (конунгов-королей) приобретает в глазах турского епископа иное значение".

*Меровей мог с детства уже лечить наложением рук. Чудесные свойства не только сохранялись у Меровея всю жизнь, они перешли к его детям, после – ко внукам, и ко всему роду.

Потомки Меровея, которых называют Меровингами, считались королями-колдунами. Чудесная их сила хранилась в длинных волосах. Остричься означало для Меровинга отречься от власти. Также говорят, что у всех Меровингов было родимое пятно в виде креста на сердце или меж лопатками – знак королевского рода и волшебных способностей.

Учёные задаются вопросом: что за сказки?"Так как же рассматривать эту эпоху? Как варварскую или римскую, языческую или христианскую, ещё античную или уже средневековую?"

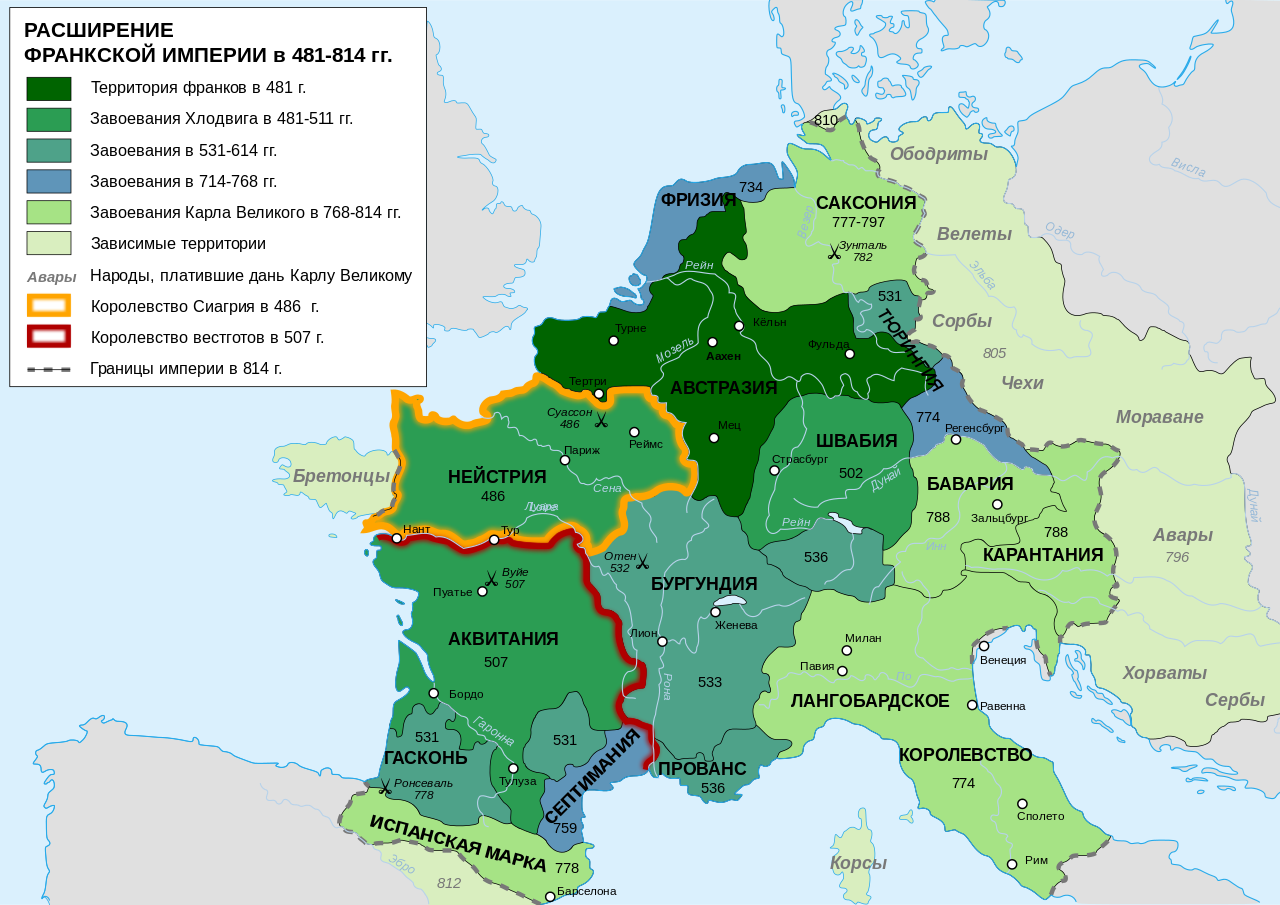

В эти несколько столетий Галлия, оставшаяся цельной и однородной даже в период римского владычества, превращалась мало-помалу в результате франкского завоевания в ту Франкию (Francia), которая стала прародительницей и Германии, и ряда малых промежуточных государств (в частности, тех, где говорят на голландском языке, выросшем из древнефранкского диалекта, и самой современной Франции.

Долгий VI “век” — приблизительно с 481 по 613 год - здесь еще не забыто римское присутствие, память о нем постоянно поддерживается объединительными устремлениями Хлодвига и его наследников, а также захватом Византией большей части западного Средиземноморья. VII “век” — с 613 по 714 год, когда, уже начиная со времен королей Хлотаря II и Дагобера, подлинных основателей средневековой Франции, среди франкской элиты, только что принявшей христианство, на севере Галлии появляются силы, которым суждено большое будущее. Наконец VIII “век” — с 714 по 814 год — в это время с победой Пипинидов впервые возникает слияние социальных и экономических течений севера с политическими и культурными структурами, заимствованными с юга.

Прежде чем приступить к изложению предмета, надо обрисовать в общих чертах Галлию V века, чтобы расставить декорации того действа, благодаря которому герои нашего повествования на протяжении многих веков превратили Галлию сначала во Франкию, а затем во Францию.

Среди тех, кто населял Галлию, — сколько их было точно — неизвестно: три, пять или, может быть, шесть миллионов — многие - и исконные галло-римляне, и пришельцы-варвары обращали свои взоры в сторону Рима — скорее мифического, чем реально владычествующего. Из тех, кто хотел занять высокое положение в римской военной иерархии — Хильдерик и многие другие военачальники варваров.

На востоке император ещё был, и ему предстояло возглавлять империю вплоть до появления Карла Великого, осуществляя политическое владычество также и над западной частью империи.

ДОРОГИ

Дорожная сеть, которой Рим снабдил Галлию, в немалой степени содействовала целостности этой территории, хотя основным назначением этих дорог было обеспечение надежного включения Галлии в состав империи и решение проблем обороны ее границ. Однако еще до завоевания Галлии римлянами довольно густая дорожная сеть связывала галльские города, а с побережья Средиземного моря дороги вели к берегам Ла-Манша. Но римляне, и в особенности Агриппа, во времена императора Августа проложили повсюду прямые дороги, отвечавшие стратегическим интересам и сменившие старые извилистые пути, пролегавшие по долинам. Им римляне предпочитали трассы, проведенные по гребням возвышенностей, мощеные, а не грунтовые.

На смену эмпиризму дорожного строительства галлов римляне принесли продуманную дорожную политику. Кое-где потребовались огромные по масштабам подготовительные работы, в особенности на болотах и сыпучих почвах: надо было уплотнять грунт, забивать сваи, укладывать фашины (связки прутьев), прокапывать центральный дренажный ров, боковые кюветы, обозначавшие границу полосы, отведенной под государственное дорожное строительство. Проезжая часть обычно покрывалась песком, гравием или щебнем.

Каменные мостовые, которые иногда рассматриваются как отличительный признак римских дорог, существовали лишь около перекрестков и на въездах в крупные города.

Перекинутые через реки мосты были большей частью деревянными, но кое-где и каменными. Даже самые широкие реки не останавливали римских дорожников: они устраивали плавучие мосты, как, например, мост через Рону неподалеку от Арля.

На главных направлениях — в частности, на магистральной линии, проходившей вдоль Роны, Соны, затем через Лангр, Туль, Трир, вдоль Мозеля и Рейна дороги были оснащены зримыми признаками римского владычества — монументальными дорожными знаками, стоявшими на расстоянии римской мили (1480 метров) один от другого, почтовыми станциями, на которых можно было сменить лошадей и воспользоваться помещениями для ночлега.

Дорожная сеть, которая дала Риму возможность владычествовать над Галлией, к концу V века содержалась в хорошем состоянии, что облегчало продвижение армий франков, отправлявшихся на завоевание галльских земель.

БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Свою долю брала дикая, не тронутая человеком природа - тысячелетия хаотической оккупации, наплыв кельтских племен, пять веков римской колонизации привели к возникновению лишь рассеянных на больших пространствах заселённых зон, более или менее обширных, в зависимости от условий места и других обстоятельств, среди бескрайнего пространства, занятого лесами, пустынными равнинами, горными массивами, торфяниками, реками и речушками, морским побережьем.

На севере приливные волны “второй дюнкерской трансгрессии” (самое значительное наступление океана на сушу после доисторической эпохи), затопили в период между IV и VIII веками значительную часть побережья; наступление ледников, с достоверностью установленное в районе Бернского высокогорья и отнесенное к V веку; повсеместно заметное ухудшение природных условий, остававшихся холодными и влажными вплоть до начала VII века.

Климат способствовал разрастанию лесов, в особенности лиственных: буковых рощ, дубрав, занявших север Галлии. А в Аквитании, Лангедоке и на горных массивах, таких как Юра, преобладали и ширились хвойные леса. В V веке леса здесь были несравненно более густыми и занимали куда большие пространства, чем теперь: в одних местах это были реликтовые лесные массивы, в фауне которых были широко представлены волки и медведи, олени и кабаны, рыси и дикие коты, бизоны и туры, которые впоследствии стали излюбленной дичью для королевских охот.

Леса тянулись полосами, становившимися чем-то вроде естественной границы. Они еще в течение долгого времени будут служить границами королевства варваров. Начиная с VII века леса стали рассматриваться как королевские заповедники. Тем не менее в V веке природные богатства оставались открытыми для доступа всех желающих воспользоваться ими, независимо от наличия или отсутствия императорской лицензии.

В леса шли охотники, работали смолокуры, дегтяри; рудокопы, угольщики и металлоплавильщики, следы деятельности которых встречаются во всех лесных массивах. В лесах работали каменотесы, в частности, пиренейские рубщики мрамора, поставлявшие продукцию во все уголки Галлии. Если не считать участки леса, использовавшиеся для сезонных перегонов скота, где природное равновесие было нарушено образованием пустошей, лишь по краям небольших обжитых пространств опушки - вырубки (нем. "роде" или теперь "рат"!) - лесов испытывали воздействие человека; в этих местах люди брали материалы, необходимые для строительства жилья, изготовления орудий труда, отопления. Здесь же они охотились на мелкую дичь, пасли свиней, при необходимости выжигали лес, возделывая отдельные участки земли.

В некоторых местах сельские поселения были покинуты жителями, повсюду в Галлии античные “виллы” постепенно были поглощены лесными зарослями. Иногда жители просто уходили в более безопасные места, создавая там новые жилища, под жильё были приспособлены древние строения, заброшенные ещё в годы римского владычества. В некоторых местах люди занимали пещеры своих доисторических предков.

Поэтому этот золотой век, воспетый авторами IV—V веков, был на самом деле золотым лишь для роскошных строений, в которых представители галло-римской элиты укрывались от городской суеты, бед и тягот своего времени. В 465 году аристократия не отказывалась от преимуществ римской цивилизации. Поместья укрепляли, обнося стеной с воротами, чтобы оно могло служить убежищем для всех. Конечно, в то время это не стало повсеместно распространенным явлением, но надо признать, что укреплённые поместья, служившие жильём и хозяйственным центром, к которому тяготели многочисленные и попадавшие от него в зависимость окрестные земледельцы, ищущие защиты, стали провозвестниками наступления новых времен.

МЕЖДУ СЕЛОМ И ГОРОДОМ

Лишь немногие поместья были окружены оборонительными сооружениями, тогда как все крупные города, во всяком случае, все главные центры территорий племенных союзов, имели необходимые укрепления. Все свидетельствует о том, что сельские жители подвергались большей опасности при передвижениях армий, и особенно при волнениях крестьян, продолжавшихся вплоть до V века. Нищета и разорение заставляли их объединяться с дружинами варваров, участвовавших в набегах на Арморику, Пикардию, Шампань, Аквитанию и на альпийские долины. Поэтому вне городов латифундисты все чаще прибегали к услугам отрядов телохранителей, которых кормили и поили за свой счет.

Стало быть, основной причиной оттока представителей городской элиты из городов было что-то иное, нежели стремление обеспечить свою безопасность. Повсюду, в каждом поместье, в каждом поселении появляются всевозможные мастерские: кожевенные, гончарные, кузнечные, ткацкие производства. Приходилось зачастую заменять старые мануфактуры — частные, а чаще государственные — повсеместно пришедшие в упадок, кроме продолжавших действовать оружейных мастерских, расположенных на рейнских рубежах.

Таким образом, отток в сельскую местность был для римско-галльской элиты средством, позволявшим ей находиться ближе к центрам снабжения и производства, дававшим возможность сохранить привычный жизненный уровень: и одновременно это был уход из городов, которые не только не обеспечивали ей былого комфорта, но и становились источником всякого рода забот и неприятностей. Ведь городской аристократии приходилось теперь расплачиваться за выпавшие на её долю ранее почести своего положения в имперской машине, ставшей в IV веке сугубо бюрократической; она становилась объектом ненависти населения, наталкивавшегося на административные препоны и обираемого.

СИТЕ*

* В современном французском языке эти термин применяется для обозначения крупных городов или их древнейшей части. Здесь: территория племенного союза или её административный центр.

Имперские власти были не на шутку обеспокоены повсеместным оскудением рядов служителей империи. Они пытались насильственно закрепить их на должностях и в местах городского проживания (что нашло своё отражение в Кодексе императора Феодосия - около 437 года), совершенно так же, как римские власти пытались это сделать в отношении простолюдинов города и деревни. Это вызвало всеобщее недовольство. При этом негативное отношение граждан к местной власти переносилось на центральную власть — на Рим. И вот уже в городах, многие из которых (знамение времени!) отказываются от названий, данных им Римом, и возвращают себе изначальные кельтские (Лютеция снова становится городом Парижем, Аварик - городом битуригов - Буржем, Дивона - городом кадурков - Кагором), воцаряются хаос и кулачное право; здесь всяк пытается поживиться за счет ближнего: опустившиеся аристократы, карьеристы стремятся использовать смуту в своих интересах, сотрудничая с варварами и разбазаривая то, что осталось от римского величия.

Имперские власти, не питавшие теперь большого доверия к местной элите, направляют на места для контроля за положением дел в куриях и защиты граждан своих представителей, наделяя их самыми разнообразными полномочиями. Это кураторы, ведающие финансами, дефенсоры — защитники общины, задачи которых - следить за деятельностью государственных служб и обеспечивать правопорядок, комты - императорские уполномоченные, облеченные военной и судебной властью (комиссары?..).

Известно, как сложилась в средние века, после их появления во второй половине V века, судьба верхушки военной и судебной властей — они были повсеместно приняты королями вестготов, бургундов, а затем и франкскими королями; их функции были облечены в стройную систему Карлом Великим.

Менее известно, что защитники общин продолжали существовать до середины VII века, и их роль как носителей высокого морального авторитета защитников обездоленных стала прообразом той роли, которую позднее начали играть епископы в общинах раннего средневековья - с этого времени церковь выступает как главная носительница нравственных принципов в обществе, чтобы впоследствии стать в нём основной политической и экономической силой.

Церковь в этом новом своем положении накладывает зримый отпечаток и на внешний облик городов. В период, когда в конце III века участились набеги варваров, города, ещё не окружившие себя стенами во времена римской колонизации или в начале имперского правления (зачастую в то время стеной обносились огромные площади — 285 гектаров в Трире, 120 — в Майнце, 90 — в Тулузе, ставшие теперь слишком большими для редеющего населения), стали строить оборонительные стены уже с меньшим размахом. Повсюду крупные сооружения, находившиеся вне крепостных стен, чем-то поступились в их пользу - хотя бы частью материалов, необходимых для сооружения эти стен. Другие же, находившиеся в отдалении от укреплений, были мало-помалу заброшены.

Так, в Меце, как и в Париже, большой амфитеатр, слишком удаленный от центра, послужил карьером для выемки камня, пошедшего на сооружение валов, а для зрелищ и игр ближе к центру был построен новый, не такой обширный.

В городах IV и V веков крупных монументальных сооружений почти не было, города ограничивались поддержанием наследия былых времен, тех построек, которые придавали этим городам общие черты: одинаковые портики, римские бани, театры, триумфальные арки, окружающие форум, дворец губернатора и акведуки.

Языческие храмы к этому времени почти исчезли; те, что сохранились, были перестроены под христианский храм.

ХРИСТИАНСТВО

В последние десятилетия IV века в каждом административном центре, в особенности на юге Галлии, возникают и множатся христианские церкви. Первоначально это были построенные в пределах городской стены здания, где епископ размещал свои службы, сгруппированные вокруг кафедральной церкви, напоминающей своей планировкой римские базилики.

Позднее возникли пригородные некрополи с погребальными базиликами, возведёнными на могилах святых мучеников, исповедников, иногда епископов - основателей первых городских церквей. Постоянный наплыв верующих и необходимость служения привлекали в святилища, такие как Сен-Мартен в Type, многих представителей духовенства, основавших здесь уже настоящие монастыри, которым — и это было первым проявлением процесса “приручения смерти”, характерного для средневековья — предстояло превратить древние некрополи в центры, вокруг которых вырастали новые городские предместья. Города росли и ширились.

Благодаря распространению христианства в эти времена в умах людей происходила подлинная революция. Решения императора Константина, в частности, его вердикт о веротерпимости 313 года, которым вводилась свобода верований, а затем эдикты Феодосия, создавшего благоприятные условия для распространения христианства и в 391 году запретившего все языческие культы, обусловили возникновение и распространение христианских общин.

Ранее, до IV века, эти общины существовали лишь в нескольких городах — например: в Трире и Кёльне, где имелось многочисленное купечество или гарнизоны из солдат, набранных на востоке империи.

В период правления Хлодвига епископы появились почти во всех главных городах, а если их не было, как, например, в Жюблене, то причиной тому был упадок города, вынуждавший его слиться с соседним — в данном случае с Мансом.

Обычно епископы подбирались из членов семей сенаторов и только в исключительных случаях были выходцами из курий. Примером могут служить святой Реми, аристократ из Лаониуа, выдвинутый в 459 году на должность епископа в Реймсе, или его брат, занявший то же место в Суассоне, или же Сидоний Аполлинарий, ставший в 470 году епископом в Клермоне.

Становится понятно, каким образом власть епископов во многих случаях смогла заменить слабеющую светскую и как церковь некоторое время спустя оказалась в положении силы, поддержавшей легитимность светской власти.

Переход к христианству совершался в эту эпоху в основном в городах. Это неоспоримо. Процесс охватывал все более широкие слои населения, и растущее число христианских надгробных надписей в Кёльне, Лионе или библейские сцены, изображенные на саркофагах в Арле или Марселе, служат наглядным подтверждением.

Примером может быть недавно обнаруженное в базилике Сен-Виктор захоронение двадцатилетней христианки, погребенной в конце V века (тело завернуто в мантию, голова покоится на подушке из растительного материала и увенчана венком из цветов с маленьким золотым крестиком) в саркофаге, на котором изображены сцены жертвоприношения Авраама и излечения слепца Христом.

Оставалось ли сельское население чуждым христианству, оправдывая тем самым французское звучание слова “крестьянин” (во французском языке слово “крестьянин” созвучно слову "язычник")?

По свидетельству Григория Турского, на похороны святого Мартина в 397 году пришли “все жители окрестных сёл и деревень”, чтобы принять участие в траурной процессии. Действительно, личность Мартина столь значительна, что впоследствии он стал считаться первым поборником принятия христианства в Галлии, а храм, возведенный на его могиле, превратился после 460 года в центр распространения христианской религии на севере страны.

Наряду с Мартином известен монах, основавший в Лигюже близ Пуатье и в Мармутье близ Тура первые в Галлии монастырские общины, ставший основателем движения, сыгравшего немаловажную роль в распространении христианства за пределы городов. Дело в том, что пока галльское монашество не занялось обустройством пригородных базилик, оно преследовало главным образом цель — дать возможность человеку уйти из города, уединиться в отшельничестве по примеру первых пустынников.

О жизни первых монахов: время их проходило в соблюдении правил отшельничества (уединившись в келье, они трудились или предавались размышлениям). Они также принимали участие в общих богослужениях в стенах церкви.

Случалось, что и варвары — чаще всего франки и бургунды воспринимали христианское учение, но они составляли лишь незначительное меньшинство, к тому же это была верхушка аристократии, уже много времени служившая Риму. Так, Арбогаст, тёзка и внук одного из вождей франкского ополчения конца IV века, ставший правителем в Трире приблизительно в 470 году, пожелал завершить свою карьеру в должности епископа: если допустить, что он и тот Арбогаст, который упоминается как епископ Шартра в 490 голу, одно и то же лицо, то можно сделать вывод, что его карьера ничем не отличается от любой подобной из членов высшей галло-римской аристократии.

Мы знаем теперь также, что святая Женевьева, сумевшая умерить своей дипломатией гегемонистские устремления Хильдерика в отношении Парижа, сама принадлежала к варварской, вероятнее всего — франкской аристократии.

ВАРВАРЫ

Действительно, к этому времени немало варваров вступило в жизнь Римской империи. В результате разрушительных набегов, особенно частых в конце III и начале V веков, во многих местах, откуда ушло коренное население, возникали замкнутые варварские поселения.

Однако в своем большинстве варвары, осевшие в Галлии, оказались к этому времени ассимилированными. Это, несомненно, относится к тем, кого летописи именуют летами, которые во множестве появились на севере и северо-востоке Галлии в конце III века. Они ставят перед нами немало нерешенных вопросов: некоторые из них определенно являлись пленниками римлян, принудительно поселёнными в аграрных колониях империи, подобно тем, о которых пишет один из панегиристов трёхсотых годов — “хамав теперь пашет землю для нас, — тот самый хамав, который так долго разорял нас своими набегами”. Можно предположить, что другие сами были римско-галльскими пленниками варваров, возвращенными империи после заключения с нею мирного договора.

Не существовало также договора между римлянами и алеманами — народностью, появившейся первоначально в III веке между верховьями Дуная и средним течением Рейна, которая после нескольких безуспешных набегов на Галлию обосновалась в Эльзасе. Затем они попытались расселиться здесь, двигаясь вначале (в V веке) вниз, а затем (в VI веке) вверх по течению Рейна.

Зато три крупнейшие варварские народности, обосновавшиеся в V веке в пределах Галлии, - вестготы — на юго-западе, бургунды — на юго-востоке и франки - на севере, — были для Рима народами “федерированными”, то есть заключившими с Римом договор. Они входили в состав империи, им выделялись казённые или отторгнутые от больших поместий земли в соответствии с законами о гостеприимстве, и они со своей стороны брали на себя обязательство защищать соответствующую область и прилегающие к ней территории.

При этом вождь, остававшийся для своих войск полновластным военачальником, подкреплял свой титул конига-короля (мы уже видели выше, что именно такой титул имел Хильдерик) более пышными терминами, почёрпнутыми в римской атрибутике. Гундевех — король бургундов между 450 и 470 годами — именовался командующим галльским ополчением, а его сын Гундобад был патрицием ещё до того, как, подобно отцу, стал во главе ополчения.

Скоро вожди смогли превратить свои воинские преимущества перед соплеменниками в настоящую власть над определёнными территориями, диктуя свою волю галло-римлянам.

Согласно договору о “федерации” 418 года вестготы оказались в числе первых союзников, которым было предоставлено право селиться вдали от границ — в самом центре Галлии. Они пришли из Италии с жёнами и детьми — всего их было около ста тысяч, не более — и получили земли вдоль большого аквитанского перешейка между Бордо и Нарбонной. Вестготы должны были подавлять здесь восстания галльских крестьян, вспыхивавшие в тот период. Впоследствии под предводительством своих королей — и прежде всего Эриха (466—489) - они смогли в результате ряда войн расширить свои владения на все пространство от Луары до Испании и от Прованса до Гасконского залива, обеспечив себе тем самым сначала фактическую, а затем полную, юридически оформленную независимость от империи.

Пользуясь советами своих соратников — готов (и в особенности примкнувших к ним римских аристократов), Эрих выступил как законодатель, составив при участии Леона Нарбоннского свод законов Эриха. Это кодифицированное изложение вестготских обычаев, в котором чувствуется влияние норм римского права. Эрих не стал смещать с постов чиновников римской администрации, но, чтобы надежнее контролировать их действия, назначил в каждый город своих наместников из числа римских аристократов или готской знати. Он немало потрудился над созданием и приумножением своей казны, которая следовала за ним при всех передвижениях между Тулузой, Бордо и Арлем.

На первый взгляд история возникновения бургундского королевства не отличается сколько-нибудь значительно от истории королевства вестготов. Эта народность пришла с севера вместе с волной нахлынувших в 406 году на Галлию варваров и переправилась через Рейн в верхнем его течении. Свод законов 443 года дал им возможность осесть в нынешней Савойе. Они продолжали считать себя союзниками Рима и, как мы уже видели, были не прочь при случае получить от римской администрации очередной высокий титул, содействовали расширению влияния римских законов, а веротерпимы были настолько, что часть королевской семьи приняла христианство намного ранее самого Хлодвига, как, например, Клотильда — бургундская принцесса.

Слова Сидония Аполлинария по поводу соседства с варварами в его лионских поместьях: "эти волосатые орды... поющих песни обожравшихся бургундов, мажущих шевелюру прогорклым маслом..., и противные запахи чеснока и лука, которые источают спозаранку приготовляемые ими блюда".

ФРАНКИ

Письменные и иные источники V века называют варварами всех, кто принадлежал к народностям, образовавшим обширный племенной союз и большей частью происходившим с правого берега нижнего и среднего Рейна.

Это были хамавы, сикамбры, бруктеры, ампсиварии, шаттуарии, объединившиеся первоначально в целях защиты от внешних врагов и получившие общее наименование варваров.

Изначально значение этого слова трактуется специалистами по-разному: “смелые”, “свободные”; со временем этот термин вобрал в себя и объединил оба эти понятия.

Несомненно, некоторые из этих народностей совершали сокрушительные набеги на владения Римской империи во второй половине III века, но было среди них немало и таких, которые постепенно расселились в течение следующего века в самых северных областях Галлии, поначалу рассеиваясь в этих местах мелкими группами, чему способствовал прогрессировавший развал римских военных структур, а затем — крупными организованными массами на основе заключенного с Римом соглашения.

Надо сказать, что имперские власти высоко ценили военные качества варваров, подкрепленные великолепным вооружением (длинные копья, метательные топоры, франкские ангоны и дротики); многие из них стали служить Риму в составе вспомогательных военных формирований.

В V веке среди варваров четко определяются две группы, разделенные, словно стеной, Шарбоньерскими лесами, протянувшимися от Северного Брабанта к Верхнему Камбрезису. Это группа северных племен, составлявшая несомненное большинство в южной части нынешней территории Нидерландов, в северной половине Бельгии и в северной Франции, где с этих пор и для большей части перечисленных областей навсегда их язык стал господствующим, и группа восточных племен на берегах Рейна против Кёльна, которая предпринимала разрушительные набеги по течению Мозеля в направлении Трира и его несметных богатств.

В результате восточные племена осели на левобережных плато — в некоторых случаях на основе заключенного с Римом соглашения, а в других - путем вооруженного захвата.

К середине V века эти “рейнские” франки объединились в рамках единого королевства с центром в Кёльне, с резиденцией в преторском дворце имперских легатов.

В отличие от них, северные франки, которые с IV века получили название “салических” (возможно, потому, что среди них господствовала семейная группа выходцев из Салланда - местности между Вехтом и Исселем к юго-западу от Зюйдерзее), в V веке были раздроблены по многочисленным мелким княжествам, структуры которых выполняли главным образом военные функции.

Эти малые королевства были связаны между собой рядом матримониальных союзов, распространявших лишь на несколько родов право ношения длинной шевелюры и возможность передачи от отца к сыну атрибутов власти вождя. У них, как и у рейнских франков, один из сыновей короля, имя которого, как и полагается тотему, подбиралось при рождении из числа принятых в данном роду и звучащих как обещание предстоящих побед мужественному воину, наследует своему отцу в день, когда дружинники поднимают его на щите и провозглашают королем. Видимо, в результате такой процедуры Хлодвиг стал в 481 году наследником Хильдерика во главе турнейских франков.

Очевидно, что к этому времени та ветвь рода, к которой принадлежал Хлодвиг (а в середине века это наиболее известные ее члены - Клодион, владевший Камбрезисом и южным Артуа, и Меровей, давший свое имя династии и, может быть, гораздо более реальная фигура, чем это представлялось ранее, пользовалась ощутимым влиянием на все салические княжества-королевства. Хильдерик — сын одного из этих двух членов рода, сейчас спорят, которого из них, стал союзным Риму королем, возглавил своих воинов и обеспечил их верность благодаря военной добыче, взятой в походах (в 460—470 годах успешно сражался с вестготами и саксонцами).

Достоверно подтверждены его связи с нижнерейнскими тюрингами, из рода которых его жена — Базина, ставшая матерью Хлодвига.

Когда алеманны вторглись на земли дяди Хлодвига, короля рипуарских франков Сигеберта (брата Хильдерика или Базины?). Племянник Сигеберта отправился в сторону Аахена и Кёльна на помощь дяде.

В схватку с алеманнами вступил Хлодвиг как язычник, уповая на родных богов. Но те, казалось, оставили франков. Алеманны начали побеждать, и тогда воззвал Хлодвиг к богу своей жены: «Мои боги оставили меня. Так ты, Иисус, помоги!» Историк пишет, что франки стали одерживать победу за победой и алеманны бежали.

После смерти императора Майориана в 461 году Галлия была предоставлена самой себе. Власть последних императоров Западной Римской империи сошла на нет, и, как уже были отмечено выше, влияние Восточной империи стало чисто поминальным. Бургунды последовали примеру вестготов — приступили к созданию собственного законодательства. Однако численность их соплеменников была настолько незначительной, что успеха они могли добиться лишь с помощью примкнувших к ним галло-римлян.

Пожалуй, только в областях, прилегающих к Триру, в бельгийском анклаве, им было оказано продолжительное, длившееся несколько веков сопротивление со стороны латино-язычного населения, сдерживавшего постоянно возобновлявшиеся набеги рейнских франков даже после окончательного захвата ими города около 480 года. Напротив, в самых северных областях Галлии латинизация никогда не была очень глубокой, если не брать прибрежные полосы, где портовая инфраструктура и ее центральная часть, тяготевшая к Булони — морским дорогам Бретани - была в IV веке подкреплена линией оборонительных сооружений. Весь этот регион, где преобладали непроходимые дикие пространства, попал в руки салических франков, принявшихся строить свои деревянные селения вокруг бывших вилл, оставленных владельцами, а их вожди стали присваивать казенные земли, делая первые шаги к захвату полноты власти.

Хлодвиг, знавший по опыту своего отца о нетронутых богатствах городов и сёл Парижского бассейна и о шаткости властей, оставшихся наследниками Римской империи, двинул своих воинов по дорогам, ведущим на юг.

"После кончины Хлодвига, — пишет Григорий Турский, — Тьерри, Клодомир, Хильдебер и Клотар — его сыновья приняли в наследство королевство и разделили между собой на равноценные части" - в 511 году. Хотя раздел и был задуман, видимо, после долгих переговоров и, возможно, вооруженных столкновений, из которых более молодые вышли без серьезного ущерба, произведя справедливый равноценный делёж, не ущемляющий интересов кого-либо из наследников. С одной стороны, королей стало несколько, то королевство по-прежнему было одно, хоть и разделенное на несколько частей, которым немецкие историки дали название “Долевое королевство”. Это были четыре народа, расположенные неподалеку один от другого, в самом центре Парижского бассейна, в непосредственной близости от того места, где покоились останки основателя королевства и где можно было часто встречаться для выработки общей политической линии.

В прошлом уже случалось, как отмечал в средние века греческий летописец Агафий, что “королевство оказывалось разделенным между тремя и даже более королями. Но это не служило достаточной причиной для возникновения гражданских войн. Случалось, конечно, что короли угрожали друг другу и выдвигали свои армии на боевые позиции. Но, оказавшись друг против друга, франки всегда предпочитали мирно договориться и своих королей склоняли к тому же. Нет у них таких законов и обычаев, которые обрекали бы на бедствия государство из-за ссоры королей”.

История сохранила полувековую династическую войну между королевами Фредегондой и Брунхильдой.

Внук Фредегонды, праправнук Хлодвига Дагоберт I правил 10 лет (с 629 по 639), и был последним Меровингом, правившим самостоятельно. С его сына начинается пора, когда Меровинги только значились королями, восседая на троне с развевающимися волосами, и подписывали указы, что для них готовили настоящие правители, «майордомы» из франкской аристократии.

Говорится, что меровинги в детстве воспитывались в монастырях, ожидая, пока их назначат на престол. Тогда новый Меровинг отращивал волосы и привозился из своего поместья в Париж. Причем в простой телеге, запряженной парой волов.

В 687 году с майордома Пипина Херистальского начинается династия Каролингов, а вместе с нею возрождается история города Аахена. Точнее, с его сына, тоже майордома, которого звали Карл Мартелл. Мартелл – значит «молот».

Но вернёмся к меровингам.

Теодебер — король восточных франков, наследник зарейнских устремлений своего отца, превративший тюрингов и алеманнов в своих данников после новых побед, добавленных к списку побед над ними его отца и деда, окружает себя высококультурными и компетентными галло-римскими советниками, помогавшими ему в правлении.

Он — первый варвар, осмелившийся сделать такое — берётся чеканить свою “золотую монету из золота, добываемого в Галлии, с изображением не римского, как того требует обычай, императора, а со своим собственным изображением”, — как писал крайне возмущенный этим фактом византийский историк Прокоп.

Итак, в 537 году в руках франков оказалась почти вся Галлия. Отныне только области, прилегающие к устью Рейна и занимаемые язычниками-фризами, Септимания, все еще находившаяся в руках вестготов.

Когда в 555 году сын Теодебера Теодебальд скончался, не оставив наследников, его двоюродный дед Хлотар, которому до этого не очень везло с наследованием, на этот раз не упустил эту возможность, забрав себе в придачу и его жену Вульдетраду. А так как епископы его за это порицали, он оставил её, дав ей в мужья герцога Гаривальда.

560 год - смерть Хлотара от лихорадки, поразившей его после одной из охотничьих вылазок, вновь поставила под вопрос недолговечное единство франков: “четверо его сыновей (это были Харибер, Гонтран, Сигебер и Хильперик), и, стало быть, четыре королевства образованы в соответствии с четко выраженной волей Хлотара, как мы сможем убедиться в этом ниже.

В результате новых побед и упадка императорской власти, ставшей номинальной, сущность власти франкских королей претерпела изменения в период с конца V до середины VI века. Будучи вначале лишь властью над одним народом или народностью, объединяющей людей для войны, она стала властью над определенной территорией, и в силу этого — постоянной властью над неcкoлькими народами. От той власти, которой она была и военное время, она унаследовала характep абсолютный, распространяемый и на мирное время: она стала неограниченной, не сдерживаемой какими-либо законными рамками или решениями общих сходов всех граждан.

Отсюда стремление окружить себя все более и более внушительной дружиной — военной свитой, члены которой были связаны клятвой личной верности властителю. Отсюда же постоянные попытки распространить воинскую повинность на всех подданных, включая и галло-римлян. К тому же королю нужны были верные люди на всех завоеванных территориях. И он находил их среди представителей местной знати — франкской, как в давние времена, но также и, все чаще и чаще, римской, дававших ему обет верности и становившихся после этого его вассалами. Вассалов полагалось вознаграждать и прежде всего — земельными наделами.

Лэды — вассалы; само слово, как и соответствующее понятие, имеет германское происхождение. То же происхождение и у целого ряда слов, обозначающих дворцовые должности: сенешаль - старший слуга, обычно ведавший снабжением, маршал — конюх, и другие. Но среди этих терминов есть также и коннетабль, то есть конюший, и майордом — управитель королевского дома, канцлер - лицо, ведавшее королевской канцелярией.

Иначе говоря, дворцовые учреждения и должности были восприняты франками от германцев примерно в той же мере, как и от римлян, а для целей управления франкские короли VI века располагали средствами или, по меньшей мере, теми образцами, какие оставила им империи.

По примеру вестготов и бургундов короли стали все более и более регулярно направлять в провинции графов, присовокупив к их воинским полномочиям еще функции судебные и фискальные.

На многое проливает свет рассмотрение вопроса о выборе назначаемых графов: из 43 известных в VI веке имен графов местностей к югу от Луары 27 — галло-римские: а из 12 к северу от нее — 9 варварских. Впрочем, разве короли не стремились представить себя в качестве уполномоченных императора или даже продолжателей и наследников? В целом же вся страна, особенно территории, отвоеванные у вестготов и бургундов, еще сохраняла глубокий отпечаток римского владычества.

Власть бургундцев не распространялась на земли великой северной дельты, где сливались воды Рейна, Мааса и Шельды. Фризы — морские кочевники пришли сюда как завоеватели и успешно расширяли свои владения. Несколько поколений должны были смениться, прежде чем все очаги сопротивления франкам резорбировались и стали составной частью Франкского государства. Пипин II и Карл Мартелл присоединили земли прирейнских фpизoв.

Но даже Карл Великий так и не смог обеспечить сколько-нибудь постоянное повиновение бpетонских князьков и был вынужден создать для защиты своих границ особое приграничное графство. В 778 году граф Роланд, его возглавлявший, был убит при позвращении из походов в Испанию, вместе с ним был истреблен весь арьергард королевский армии. Устроили ему эту ловушку баскские горцы...

ДОЛГИЙ VI "ВЕК"

Воздействие природной среды на жизнь общин не ослабло, а стало еще более суровым. Болота, особенно в низовьях Роны, продолжали наступать на ранее осушенные низменные равнины. Повсюду ширились лесные массивы.

Меровинги, находившие при этом для себя все новые и новые угодья для уже объявленной королевской монополией охоты на крупную дичь, благосклонно взирали на эти процессы. Растущая зависимость люди от естественной среды обитания, свертывание хозяйственных связей определили в этот период возврат к поистине “деревянной” цивилизации. Из дерева стали делать все — от мебели и до жилых домов, предав забвению стекло и керамику и отказавшись от камня.

Придворный поэт нескольких франкских королей в период между 560 и 570 годами Фортунат писал по этому поводу: “Долой с глаз моих стены из паросского мрамора и камня, Я предпочитаю вам деревянные стены, сложенные нашим мастером. Его дощатый дворец возвышается до самых небес”.

И не только жилые постройки, но и сельские церкви, особенно в северных и восточных областях Галлии, строились из бревен и досок, а иногда просто из плетеных, жердей, обмазанных глиной.

Тем не менее кое-где, чаще всего в результате частной инициативы или благодаря монахам-отшельникам, шла раскорчевка залежи или новое освоение недавно заброшенных земель. Имеются упоминания о закладке, как правило священнослужителями, новых виноградников на севере и западе Галлии: в Бривадуа, например, где на берегах Везера и Корреза развилось виноградарство в столь значительной степени, что им заинтересовались сборщики налогов.

Но эти редкие раскорчёвки не могли восстановить нарушенного равновесия и компенсировать полную зависимость человека от капризов стихийных сил. Раз за разом на Галлию обрушиваются, особенно в конце VI и начале следующего века, страшные стихийные бедствия: около 580 года “великий голод опустошил почти все земли Галлии, - пишет Григорий Турский, — люди делали хлеб из виноградных косточек, из цветов орешника, а некоторые — из корней папоротника, добавляя немного муки... У многих муки не было вовсе. Они ели разные травы, опухали и умирали”.

Само собой разумеется, что транспортные трудности и спекуляция не способствовали улучшению положения. К концу века нагрянули эпидемии, против которых население оказалось беззащитным. Особенно грозными были эпидемии, прокатившиеся по южным областям Галлии: дизентерия, оспа и главное — бубонная чума, неоднократно возвращавшаяся в эти места. С 599 года и вплоть до XIV века она более не появлялась в пределах Западной Европы. Медицина того времени оставалась бессильной в борьбе с такими бедствиями.

Чаще всего нашим знаниям о состоянии крупной собственности аристократии галло-римского происхождения в VI и начале VII веков мы обязаны завещаниям, составленным в пользу церковных учреждений, а иногда литературным описаниям, вроде тех, которые оставил нам Сидоний Аполлинарий.

Так, почти сто лет после того, как он посетил “виллу” своего друга в Бург-сюр-Жиронд, упомянутый выше Фортунат навестил поместья, еще принадлежавшие в то время тому же знаменитому семейству в Борделезе. Его глазам представился хозяйский дом с термами изящной постройки, обнесенный мощными стенами. И если не считать недавно построенную небольшую молельню этого семейства, которое дало церкви города Бордо нескольких наиболее известных епископов, - ничто, качалось, не изменилось здесь с V века.

Неизменным все оставалось и в начале VII века, когда епископ Мана Бертекрамн (или Бертран; его имя — Bert-Ramn — “блестящий ворон” - свидетельствует о том, что старые галло-римские семейства не брезговали чисто варварскими именами) оставил своей церкви по завещанию ряд доменов в районе Бордо, которые он сам унаследовал от матери: “виллы” и земли в Плассаке, во Флуараке со всеми рабами, виноградниками, рощами и мастерскими-смолокурнями. Но было здесь и кое-что новое: в завещании прямо сказано, что семейству пришлось выдержать тяжелую борьбу прошв попыток присвоить эти домены, общая площадь которых составляла почти тысячу гектаров.

Когда около 600 года Эрминетруда - богатая вдова, жившая неподалеку от Парижа, завещала свое имущество детям, а также нескольким церковным учреждениям, она подробно перечислила все наследственное имущество, и то, что находилось в поместье в Бобиньи, и - в особенности — то, что относилось к домену в Ланьи. Тут в перечне фигурируют сама “вилла” с молельней, ценное движимое имущество (серебряная утварь, одежда, инструменты), а главное — она распоряжалась целой армией рабов и колонов, обрабатывавших поля, виноградники, пастбища, сады и рощи и обеспечивавших уход за многочисленным и разнообразным скотом. Было в завещании и нечто новое, свидетельствующее о росте влияния церкви и некоторых прелатов. Вдова завещала дать вольную “сорока пяти рабам - мужчинам и женщинам со всем их имуществом, с их наделами, лачугами, садиками, огородами и небольшими виноградниками; словом, со всем тем, чем они пользовались в домене”.

Как следует из текста завещания Эрминетруды, поблизости от ее “виллы” в Ланьи возникло крестьянское поселение с лачугами, обнесенными изгородями. С конца III века в сельских поселениях Галлии распространилась занесенная, видимо, из Германии и утвердившаяся под влиянием бедствий эпохи примитивная форма сельских строений: прямоугольный деревянный короб, бревенчатый или глинобитный, или же наполовину врытая в землю хижина. Варвары строили свои жилища рядом с “виллами” на основании “законов о гостеприимстве”. которые входили составной частью в заключенные с римскими властями союзные соглашения. Так “виллы” превращались кое-где в центр или, по меньшей мере, в опорный пункт сельского поселения. Использование в документах этого периода латинских слов vicus (деревня) и villa (вилла) в качестве синонимов свидетельствует о том, что поселения свободных землевладельцев попадали целиком, в силу распространения системы колоната и общинной солидарности, в полную зависимость земельных магнатов. Начинался процесс, который завершится прекращением “виллы” в поместье или замок феодального сеньора, а поселения свободных и полусвободных землевладельцев — в зависящую от феодала деревню. Угрозы извне и продолжавшееся на переломе VI и VII веков обнищание селян в конце концов отдавали эти общины в руки крупных землевладельцев.

Проблема армии. Дело в том, что франкских воинов было слишком мало (в особенности к югу от Сены), они были распределены по всей территории Галлии и поэтому не могли взять на себя эту роль. Среди воинов также имелась своя элитa: военачальники и их ближайшее окружение, то есть вооруженная свита, сопровождавшая их как в военное время, так и в повседневной жизни (немецкие историки обозначают её термином Gefolgschaft).

В некрополях их захоронения легко отличить по наличию в них лучшего оружия и в особенности оборонительного (щиты, киски), а также предметов экипировки всадников (шпоры, удила и позднее — стремена).

Из среды военной элиты короли выбирали себе вассалов, приносивших им присягу верности, сопровождавших их на поле боя и дававших им мужей и жен для наследников “второй руки”. Они же замещали придворные должности и назначались в графства.

В VI веке графы предпочитали устраивать себе резиденцию в сите — административных центрах древних племенных территорий или в крупных селениях, недавно ставших центрами новых единиц административного деления (округов). Их присутствие позволяло в течение некоторого времени сохранить престиж города как средоточия власти. И нередко такой граф становился, как Григорий Лангрский — предок Григория Турского, епископом своего округа. Все это говорит о том, насколько престижной и соблазнительной становится отныне епископская должность.

Подобное мелькание должностей и лиц на постах в городской администрации, столь же многочисленных как и в лучшие времена империи, окружает ореолом блеска и значительности городскую жизнь того времени.

Интересная судьба римских амфитеатров: уже к концу VI века арлъский амфитеатр, как и подобные сооружения в Ниме, Трире, Type, как театр в Оранже, перестали использоваться по назначению и превратились в оборонительные, а то и просто жилые постройки. В целом города приходили в упадок, а многие из них вскоре стали походить — как, например, Тулуза — на “сильно похудевшего человека, носящего свой старый костюм”, по выражению Филиппа Вольфа.

Теперь одна лишь церковь ведет строительство, повсюду, как внутри, гак и вне пространства, огражденного городской линией укреплений, вырастают леса церковных новостроек или реставрируются старые постройки. В Меце насчитывается сорок церквей, построенных в период правления Меровингов. В Париже их двадцать девять, в Реймсе — двадцать две, в Лионе — восемнадцать и двенадцать в Бордо. К тому же в приходах строились свои, приходские церкви, как бы в дополнение к кафедральным соборам и окружающим их церковным зданиям.

А в пригородах на кладбищах возводились обширные базилики на могилах святых мучеников и епископов. Некоторые базилики строились для хранения святых мощей, доставленных с большими трудностями из дальних стран.

Именно так возникла построенная Хлодвигом церковь Святых Апостолов Петра и Павла (впоследствии — церковь Святой Женевьевы ) в Париже. Насчитывается множество примеров такого рода: это и церковь Святого Рема в Реймсе, построенная над усыпальницей великого епископа, умершего около 530 года. Такова же история создания церкви Святой Марии в Пуатье, где покоится прах построившей её королевы Радегонды — третьей супруги Клотара, прославившейся своей набожностью, Вскоре после ее смерти церковь эта стала называйся Сент-Радегонд.

Первоначальные пожертвования на строительство базилик, а затем дары паломников, приток доброхотных даяний, большею частью - завещательных, рассчитанных на обеспечение спасения души даятеля, быстро обогащали такие базилики. Становясь центром пристроенных к ним монастырей, они превращались в крупные и многогранные экономические центры. Так окрестности древних некрополей зачастую обретали, благодаря святым мощам и хранящим их монахам, новую жизненно важную роль перекрестка торговых путей. В дальнейшем вокруг них вырастут будущие торговые и промышленные предместья.

Чтобы воздвигнуть монументальные здания церквей для вящей славы Господней, епископы и аббаты пользовались услугами архитекторов, каменотесов и каменщиков, упоминаемых в письменных источниках. Эти мастеровые люди, разбитые на цеховые категории античных времён, использовали при строительстве церквей старые приемы возведения зданий, традиционные архитектурные каноны.

Так, оставалась широко распространенной очень ровная мелкая кладка, присущая всем зданиям этой эпохи, построенным в Париже, вокруг Парижа и в районе Пуатье. Образчиком такой техники может служить возведенная по воле Хильдебера пристройка к маленькой базилике, построенной ещё святой Женевьевой на могиле святого Дени. Такая кладка использовалась даже тогда, когда для местных условий более подходила бы, как, например, в Нормандии или в Лангедоке, неровная крупная кладка, которая, впрочем, тоже была известна еще в Древнем Риме. Во всяком случае, повсюду, и особенно в Аквитании, для устройства кровли применялось чередование плоской черепицы с выгнутой — классическая техника античного периода.

В большинстве своем церкви строились с сохранением базиликальной планировки, сложившейся еще в древнехристианский период. Именно так построены большие кафедральные соборы, многие из которых были реставрированы и расширены (собор в Трире — в середине VI века). Так же строились и большие базилики в предместьях (Санкт-Гереон в Кёльне) и некоторые приходские или мемориальные церкви, находившиеся вне главных городов племенных округов (“сите”).

Первоначальную структуру базилики могли дополнять пристройки самого различного рода. Отметим большие полукруглые апсиды. Иногда по бокам их воздвигались прямоугольные камеры — апсидиоли. Порой число нефов утраивалось за счет пристройки боковых меньшей высоты. Примером может быть все тот же собор Женевы, а также собор в Нанте.

Сооружалось также немало зданий центрированного плана, по восточной моде. Как правило, таковыми были баптистерии, например, в Провансе. Окончание их строительства часто относят к VI, иногда — к VII векам. По большей части такие баптистерии имеют восьмиугольный купол, находящийся над купелью, окружены галереей.

Налоги и сборы того времени — за переезд через мост и переход через брод, за колеса, поднятую пыль, ремонт разбитой дороги. А это отнюдь не благоприятствовало движению товаров, особенно по суше. Перевозчики отдавали явное предпочтение водным путям, тем более, если это касалось тяжеловесных грузов.

Транспортируют по рекам тяжелые грузы или необходимые продукты — вина из долин Луары, Сены, Мозеля и Рейна. Хозяйства этих речных долин имеют выход к морю.

Когда в начале VII века миссионер ирландского происхождения Колумба пожелал найти в Нанте торговое судно, чтобы на нем возвратиться на свою далекую родину, то у него не возникло никаких трудностей.

В конце V века шёл процесс постепенного упадка публичных школ, которые до того времени в Южной Галлии успешно противостояли потрясениям последних веков империи.

Хильперик увлекался литературой и выступил в качестве грамматика, прибавив, по примеру императора Клавдия, четыре буквы в латинский алфавит и законодательно закрепив их употребление на всей территории своего королевства. Эта реформа, призванная, возможно, узаконить фонетические изменения, свойственные простонародной латыни, которую называли римским деревенским языком, используемым в ту пору франкской элитой, показывает все более глубокое расхождение между разговорной и классической латынью.

Впрочем, тексты, оставленные нам королем, а также документы, подготовленные в его канцелярии, как и в канцеляриях его братьев, отнюдь не лишены ошибок, точно так же, как и эпитафии, которые и по сей день находят во множестве на юге страны. Все указывает, что престиж письменности, стоявший так высоко в Галлии VI века, постепенно утрачивался параллельно снижению ее технического уровня. В создаваемых в то время школах - монастырских, кафедральных, пресвитерианских - обучение искусству речи не являлось самоцелью. В обществе решительно насаждалась тогда аскетическая культура.

VI век стал временем утверждения пришедшей с Востока отшельнической традиции. То ли из-за завораживающего влияния отшельников, вокруг которых, иногда против их воли, группировались ученики, то ли потому, что их могилы становились объектом поклонения, скиты отшельников, как это произошло со святым Кале в Ле-Мане, преобразовывались часто в монастыри. VI век стал также временем широкого распространения монашества, зачастую поощряемого в порядке искуплений грехов сильными мира сего, начиная с королей — Хлодвига. Тогда не существовало ещё религиозных орденов, и каждая община жила по собственным правилам.

Устав, который написал в 520—530 годах бывший монах из Лерена Сезер д'Арль для общины своего городка и, в частности, для основанного им в 507 году женского монастыря, закрепляет утвердившееся в V веке положение уставов Онора и Кассиана. Выдвинутые им принципы - стабилъность и строгая замкнутость монастырской жизни, аскетизм и целомудрие, покорность аббату и личная бедность, воспроизведенные в начале века безымянным автором, а в середине века — аббатом Мон-Кассена святым Бенедиктом, станут устоями монастырского строительства на западе.

Существует, однако, и другая монастырская традиция, которая с конца VI века расширила свое влияние в Галлии. Это ирландская традиция, отличающаяся более строгим аскетизмом, граничащим с умерщвлением плоти и требованием паломничества в порядке служения Всевышнему, по самой идее противоречащая принципу стабильности, выдвинутому на первый план в средневековых монастырях.

Хотя паломничество, совершающееся довольно часто морским путем, принимало иногда героические формы, главным его содержанием была миссионерская деятельность. Именно поэтому ирландские монахи, которые в отличие от своих собратьев на юге были и священники, стали основными проводниками христианства.

Один из них, по имени Колумба, высадился в 575 году в Арморике, долго путешествовал по Северной Галлии, а затем по предложению короля Гонтрана основал монастыри. Непреклонная верность Колумбана кельтским обычаям, особенно в вопросе о дне празднования Пасхи, привела его к конфликтам с соседними епископами, а затем и с королевскими покровителями. В 610 году он вновь отправился в путь по Северной Галлии с целью обращения ее жителей в христианскую веру, совершил длительное путешествие по Алеманнии и Лангобардии, основывая новые монастыри. В одном из них, в итальянском местечке Боббио, он и умер в 615 году.

Многие монахи оставляли свои монастыри и отправлялись рушить старые культовые сооружения и строить церкви. Епископские города оставались главными полюсами литургической жизни, но постепенно она охватывала более мелкие поселения, а иногда и сельскую местность. Однако у истоков строительства сельских церквей стояла частная инициатива.

Высокая балюстрада, предшественница нынешних амвонов, скрывала от верующих сам процесс богослужения. Для большинства мирян главным казалось не приобщение к тайнам службы, а возможность приблизиться к святым мощам, находящимся в склепе под хорами, прикосновение к которым считалось спасительным.

“Огромная толпа народа собралась вокруг могилы святого Ницетия, как рой пчел- - пишет Григорий Турский, племянник святого епископа из Лиона. — Одни хватали кусочки воска, другие немножко пыли, некоторые вытягивали несколько нитей из покрывала на могиле или стебельки травы, принесенные богомольцами к подножию усыпальницы”.

Святой Иларий в Пуатье, святой Дени в Париже, святой Реми в Реймсе и святой Мартин в Type также были в большой чести у паломников. Это особенно верно для последнего в этом списке святого Мартина, поклонение которому в VI веке стало объектом глубокого анализа. Если вся Галлия — от Кёльна до Тулузы, от Авранша до Безансона — шла к нему на поклон (в форме известного нам паломничества), можно сказать, что распространение культа этого святого шло во всех направлениях на 200 и более километров от Тура. Успех этого подлинно “всегалльского” культа может натолкнуть на мысль, что к концу VI века значительная часть населения Галлии, за исключением, может быть, самой отсталой части крестьянства на севере и на востоке — уже при христианстве, то есть прошла обряд крещения в соответствии с нормами того времени, которые допускали к причастию только взрослых, причем коллективно и во время одного из литургических празднеств года.

Параллельно: Возродилось кельтское язычество, стимулированное беспорядками последних веков и распространением германского язычества, которое было еще всемогущим на севере и востоке Галлии. Изобличались ритуальные переодевания во время январских календ, ночные омовения в период летнего солнцестояния, коллективные стенания по случаю лунного затмения, пантеизм, изготовление человекоподобных идолов, ношение амулетов и вся практика колдовства и гаданий.

Большинство из сохранившихся христианских эпитафий выражают реальное благочестие, если даже в них сохраняются стереотипы предыдущих столетий.

Велико было желание христиан быть похороненными поблизости от святых мест и литургических богослужений, как средства эффективного общения с Богом. Сильные мира сего — в первую очередь епископы, а затем другие представители духовенства и высокопоставленные миряне - добились привилегии захоронения в церквях: базилика Святого Мартина стала фамильным склепом епископов Тура.

Старинный запрет, воспроизведенный в Кодексе Феодосия, требовавшем, чтобы “тела умерших вывозились и погребались вне гopoда”, стал нарушаться уже в первой половине VI века: кафедральные церкви, например, собор в Аррасе в 540 году, требовали права хоронить наиболее выдающихся епископов на своей территории. Как и периферийные базилики в недалеком прошлом, они начали привлекать паломников, то же происходило и с княжескими гробницами.

Не случайно, очевидно, в погребальной часовне, построенной в атриуме кафедрального собора в Кёльне, были похоронены княгиня и мальчик, которых относят к непосредственному окружению Теодебера. И снова этот человек выступает больше римлянином, чем галло-римлянином.

Ничего подобного не наблюдалось в сельской местности, особенно в северо-западной, северной и восточной частях страны, где господствовали варвары. До VII века (в отдельных местах до VIII века) они оставались верными прежним обычаям публичных погребений, то есть кладбищ с рядами могил, достигавшими порой сотен метров.

Во времена империи использование таких кладбищ в Галлии было принято в колониях наемных солдат или союзных племен. Этот способ захоронения не только пережил старинные поселения (пример - Крефельд-Геллеп. Райнланд), оккупированные еще в III веке, но и проявился при создании новых кладбищ в открытом поле, возможно, под прямым влиянием франкских завоевателей, а скорее всею в результате стихийного распространения закрепленной в обычаях модели.

Принятие христианства, о котором со времен Хлодвига упоминают все историографические источники, долгое время никак не отражалось на характере погребений: по-прежнему умерших xopонили в одежде, женщин одевали в лучшие наряды, а мужчинам в гроб укладывали оружие; и тем и другим приносились дары, помещенные в специальные вазы. Можно было уловить лишь изменения, связанные с развитием керамики, эволюцией орудия, одежды и женских украшений.

Если оставитъ в стороне проявившуюся с середины VI века тенденцию хранить святые реликвии, а затем погребать тела духовной и княжеской элиты в церковных комплексах, то есть в стенах старинных поселений, погребальные обычаи как варваров, так и римлян были сколком с обычаев последних столетий античности.

Что касается варваров, то они испокон века, а в особенности со времен переселения в империю в качестве федератов, следовали обычному праву своего народа, которое передавалось исключительно путем yстной традиции. Так продолжалось до того момента, пока нормы этого права не были записаны по повелению Эриха — для вестготов, Гундобада — для бургундов, наконец, Хлодвига - для салических франков

Разумеется, записи были произведены на латыни, то есть с использованием таких терминов, которые должны были увеличить число заимствований из римского обычного права, при сохранении исконного архаизма самих сводов. Последнее особенно отличало “Салическую правду” (Pactus Legis Salicae).

Таким образом, в Галлии VI века царил принцип персональности права, в соответствии с которым каждый человек подчинялся установлениям своего народа. Но в многочисленных судебных процессах сталкивались лица, следующие различным системам, что осложняло задачи правосудия. К тому же происходил процесс слияния элит, облегченный тем, что в Галлии в отличие от остготской Италии, не было формального запрета на браки между римлянами и варварами.

Главной заботой франкского законодателя было разорвать порочный круг кровной мести — того, что сегодня мы назвали бы вендеттой.

Когда совершалось покушение на жизнь, достоинство или имущество родственника, то вся его семья, в соответствии с германским обычаем, должна была смыть кровью нанесенную обиду. При этом объектом мщения становился не только сам агрессор, но и его родственники. Григорий Турский дает многочисленные примеры того, как в водоворот насилия неумолимо втягивались целые семейства.

Сохранить гражданский мир — таков был смысл системы “композиции” (в древнерусском праве — "вира"), получившей широкое распространение во франкском праве. В соответствии с нормой, названной “цена человека” (wergeld), виновники правонарушения или преступления должны были заплатить жертве или её семье денежную компенсацию, чтобы предотвратить месть.

При этом размер компенсации определялся не только характером нанесенной обиды, но и социальным положением потерпевшего его возрастом и полом. Так, цена мужчины зрелого возраста в этой системе была выше, чем цена ребенка, старика или женщины; цепа епископа или члена королевской свиты — выше цены простолюдина. В любом случае одну треть “вергельда” — “цену мира” удерживал представитель короля — граф, его уполномоченный или сотник. Он выносил приговор в суде, где заседали присяжные, выбиравшиеся из числа знати. Из королевской доли “вергельда” судья оставлял себе одну треть (то есть девятую часть общей суммы), а остальное передавал в королевскую казну.

Но необходимым условием выплаты компенсации была доказанность вины обвиняемого, причем доказывать свою невиновность должен был он сам. Для этого следовало пригласить в суд как можно больше свидетелей, а при их отсутствии — подвергнуться процедуре ордалии (“Божьего суда”).

В лучшем случае для обвиняемого такая процедура заключалась в его юридической дуэли с истцом или одним из его близких. Практиковалось также и физическое испытание: руку обвиняемого опускали в кипящую воду или жгли раскаленным железом. Если рука оказывалась после этого невредимой, обвиняемого оправдывали.

Но при этом нужно, чтобы обвиняемый был платежеспособен или семья должна была заплатить за него. В последнем случае обвиняемый передавал им в счет оплагы судебного долга свое имущество.

Передача оформлялась с помощью любопытной процедуры, которая во франкском праве называлась chrenecruda: ответчик давал торжествснную клятву в том, что не имеет более движимого имущества, затем он входил в свое жилище, в каждом из четырех углов брал по горсти земли и бросал ее через плечо в своих самых близких родственников. Наконец, облачившись в простую рубаху, без пояса и босой, ответчик должен был перепрыгнуть через изгородь своей усадьбы, чтобы продемонстрировать полный отказ от нсдкижимости. И только после этого семья соглашалась участвовать в оплате “вергельда”.

Но что представляла в те времена семья? Разумеется, ее возглавлял отец, имевший полную власть в доме. В семью входили родные и сводные братья (в те времена последних было довольно много, ибо супруги различного ранга сменяли друг друга и даже жили вместе под одной крышей), затем дядья с материнской и отцовской сторон. далее — двоюродные братья, а возможно, и более дальняя родня. Особенно пополняли состав семейных кланов все те, кто был близок к дому,—компаньоны, челядь, а в ряде случаев и члены вооруженной свиты. Понятно, что чем выше был социальный ранг семьи и чем большей властью она обладала, тем шире готовился круг лиц, на которых распространялся принцип семейной поруки. Поэтому в конце концов кровная месть стала раздирать королевскую семью, а вся Галлия рисковала оказаться во власти огня и крови.

---------------------------------

А вот вам - семейный распри!

Помимо очень набожной Радегонды Хлотар I имел имел по крайней мере еще четырех жен. Один из сыновей Хлотара, которому было предназначено стать повелителем рейнских франков, был наречён при рождении Сигебером — именем кёльнского короля, убитого по приказу Хлодвига.

Нравы! Григорий Турский с явным снисхождением и большой долей предвзятости рассказывает о брачных союзax своих современников — сыновей Хлотара. Благоря этому летописцу мы довольно ясно можем представить себе матримониальную практику в кругах высшей франкской знати того времени.

Так, у Гонтрана сперва была лишь "наложница" Венеранда, подарившая ему первого сына — Гундобада. Затем Гонтран женился на Маркатруде. Ревнуя своего сына к Гундобаду, она приказала умертвить его, но затем собственный ребенок Маркатруды погиб (Божья кара). Гонтран же от нее отказался. Он взял в супруги Австрегильду, подарившую ему несколько детей, в том числе двух сыновей. Но это не помешало Гонтрану пообещать свою руку Теодехильде, вдове его брата Харибера, Невеста поспешила к жениху с "сокровищами". Гонтран взял их себе и приказал заточить новобрачную в монастырь...

Бурные события жизни короля показывают, каковы были главные ставки при заключении любого брака. Разумеется., ими являлись экономические выгоды (Гонтран, как и другие женихи, "ударял" за богатыми невестами), но особенно — получение статуса наследника.

С этой точки зрения примечательно, что сын Венеранды (так называемой "наложницы", а фактически супруги второго ранга — “Friedelfrau” по старогерманскому праву, с которой был заключен союз, не имевший ни окончательного характера, ни экономической ставки) был наречен Гундобадом — именем но преимуществу королевским у бургундов. Несомненно, это отражало намерение сделать мальчика законным наследником своего отца в случае, если другие его браки окажутся 6есплотными. Этим и объясняется ревность мачехи Маркатруды.

Сигебер не мог спокойно смотреть на то, что его братья, как пишет Григорий, “связывались с женщинами, их недостойными, и опускались, женясь на своих служанках”; он остановил свой выбор на дочери короля вестготов Атнанагильда - Брунгильде (Брюнеоте), которая слыла честной и красивой девушкой. Невеста приехала в дом жениха около 566 года с немалым приданым.

Оставив арианство, в котором Брунгильда была воспитана, она сочеталась брачными узами с Сигебером. Их свадьба отличалась пышностью, что было отмечено как Фортунатом, так и Григорием Турским.

Женитьба вызвала ревность его единокровного брата Хильпернка. И хотя последний “уже имел несколько жен” (в их числе были Авдовера, подарившая супругу нескольких королевских наследников с многообещающими именами — Хлодвиг, Меровей и Фредегонда), он попросил у короля Атанагильда руку Галсвинты, его старшей дочери.

Хильперик не только получил ее в жены, но и испытал к ней, как с иронией отмечает Григорий, “любовь великую, ибо она привезла с собой несметные сокровища”. Понятно, что при такой глубине чувств Хильперика прежние страсти вскоре возобладали, в особенности связь с Фредегондой. Поскольку Галсвинта выражала неудовольствие по этому поводу и угрожала возвратиться к своему родителю, ее умертвили (около 570 года).

Григорий Турский прямо обвиняет в этом Хильперика, предполагая и пособничество Фредегонды, которую король сразу же сделал своей супругой первого ранга. Ясно, что летописец презирает и короля, и новую королеву. Во всяком случае, Брунгильда и Сигебер знали, куда направлять свои удары, когда решили отомстить за убийство своей сестры и золовки.

МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА: ПЕРВАЯ ВОЛНА. ОКОЛО 570-584 годов

Король Гонтран, который на протяжении всего конфликта будет занимать позицию заинтересованного посредника, первоначально встал ни сторону “жертв”. Он поддержал требования Сигебера и Бpунгильды, вынудив Хильперика выплатить им солидную “композицию” (или возмещение) в форме “супружеского дара” (в германском обычном праве оно называлось Morgengabe и представляло собой дар (Gabe), который муж вручал своей жене на следующее утро (Morgen) после свадьбы), составленного им в свое время для Галсвинты: сюда вошли города Бордо. Лимож, Беарн и Бигор. Но для Хильперика отказ от этих земель был лишь способом выиграть время для подготовки к войне. Вместе со своими сыновьями от первого брака он провел несколько кампаний против аквитанских владений Сигебера, которому пришлось обратиться с просьбой о помощи к “народам, обитающим за Рейном” — и не только к франкам на правобережье этой реки, но и к тем племенам, которые начали осваивать территории вдоль долины реки Майн (вскоре этот край назовут Франконией), а также и ко всем народам, которые еще со времен Хлодвига, Тьерри и Теодориха являлись данниками Восточнофранкского королевства, в особенности к алеманнам и тюрингам.

На первых порах казалось, что Хильперик уступил напору превосходящих сил противников; ему пришлось возвратить Сигеберу практически вес его аквитанские владения. Но и на этот раз Хильперик отступил на шаг лишь для того, чтобы затем лучше прыгнуть вперед. Воспользовавшись зимним затишьем, он подготовил нападение на центр владений Сигебера - в направлении Реймса, своей бывшей столицы. Однако рейнский властитель, опираясь на Париж, где он прочно обосновался, сразу же предпринял наступление на нижнюю долину Сены вплоть до Руана, затем на Пикардию вплоть до Витри-ан-Артуа, что в пятидесяти километрах от Турне. Хильперику пришлось укрыться в стенах Витри. Именно там часть его войска добровольно сдалась Сигеберу. Солдаты подняли Сигебера на щит и провозгласили своим королем. Сознавая грозящую опасность, Хильперик немедленно организовал убийство брата, подослав к нему двух своих людей (575 год).

Сигебер оставил в Париже вдову Брунгильды (которая должна была теперь мстить уже за два убийства), а также пятилетнего сына по имени Хильдебер II и основную часть своей казны. Хильперику удалось захватить и вдову (она была отправлена в ссылку в Руан), и казну — добычу, необходимую для обеспечения верности своих воинов.

Но маленький Хильдебер ускользнул. Предводитель рейнских франков Гундовальд укрыл его, затем перевез в сердце отцовского королевства, где верные Сигеберу люди провозгласили мальчика своим государем.

Кроме этого, этого, он получил поддержку со стороны своего дяди Гонтрана, который, переметнувшись два или три раза из одного лагеря в другой, провозгласил себя опекуном Хильдебера. Такая поддержка была полезна маленькому Хильдеберу особенно потому, что часть знати Восточнофранкского королевства во главе с очень влиятельным епископом Реймсским Эгидием и герцогом Гонтраном Бозоном вступила в сговор с Хильпериком. Эта знать плохо переносила возвращение властной Брунгильды, отправленной к домашнему очагу Хильпериком. Он имел все основания беспокоиться, узнав вскоре о заключении союза между нею и своим буйным сыном Меровеем.

Король заставил своего сына постричься в монахи для того, чтобы предупредить любые его претензии на отцовское наследство. Но вскоре, однако, если верить Григорию Турскому, Хильперик был убит по приказу Фредегонды. Позднее (около 580 года) настал черед Хлодвига, другого сына Хильперика от первого брака. Наконец в 584 году, когда король возвращался в Париж с охоты в окрестностях “виллы” Шелль, ему нанес смертельные удары неизвестный убийца.

Навсегда останется тайной, кем был этот человек, кто вложил в его руку оружие. Был ли это безумец? Или его послала Брунгильда, вовлеченная в круговорот кровной мести? Может быть, это была сама Фредегонда?

Хильперика, как и его дядю Хильдебepa, похоронили в храме Сен-Венсан в Париже (ныне известном как Сен-Жермен-де-Пре). Король оставил после себя лишь четырехмесячного сына, будущего Лотара II. Надо ли удивляться тому, что его дядя Гонтран сразу же предложил свою поддержку матери и ребенку. Но вскоре рвение Гонтрана охладил случай. Он узнал, что два вооруженных человека, посланных к нему невесткой, намеревались его умертвить. В конце концов Гонтран решил пойти на союз с Брунгильдой и Хильдебером.

Договор 587 года объединил имена двух королей и “преславной госпожи и королевы Брунгильды”, подписавших этот документ “по совету с епископами и знатными персонами”.

Содержание принятых решений скрупулезно излагает Григорий Турский, который играл роль посредника при подготовке переговоров. Но особенно интересен пункт протокола, гласивший, что в том случае, если один из двух королей умрет, не оставив наследника мужского пола, то переживший его получит целиком и в свое полное пользование выморочное королевство. Хильдеберу надо было лишь запастись терпением, ибо он без особого труда заполучил владения Гонтрана после его кончины в 562 году.

Все умиравшие один за другим сыновья Хлотара сохраняли исключительный для VI века титул короля франков. Тем не менее после смерти Харибера каждый из трех братьев установил свою власть над одним из трех первоначальных королевств, а именно королевствами салических франков, рейнских франков и бургундов. Вместе с новыми названиями они приобрели самостоятельность. Бургундия оказалась первым, породившим целостное территориальное образование королевством геополитического характера.

Напротив, на севере, где франки преобладали, в новых понятиях находили отражение территориальные и человеческие реалии, возникавшие в королевстве Сигебера и Хильперика. Рассказывая в своей “Истории” о событиях 576-577 годов, Григорий упоминает о “людях (надо понимать фактически - франках) Востока”, а в 561 году в повести о чудесах святого Мартина летописец говорит об Аустрии. В других источниках она скоро превратится в Австразию (“Auster”).

Несомненно, что это название присвоили области и ее жителям те люди запада, которые заселяли старинные земли салических франков и земли, покоренные ими в первую очередь (Парижский бассейн). По этой причине эти люди считали, что лишь они достойны имени франков. Поэтому очевиден успех, выпавший на долю названия Francia, первоначально привязанного лишь к парижскому региону ("Иль-де-Франс").

Слово “Нейстрия” - жители восточных и юго-восточных областей стали использовать указанное название для обозначения франков, населявшие север, или обитателей земель, недавно оказавшихся (фактически — со времен Хлодвига) под их властью. Точно определить это трудно. В любом случае оба названия (Австразия и австразийцы, Нейстрия и нейстрийцы) были восприняты в странах, обозначаемых такими названиями.

Со всей очевидностью наступала эпоха государственных образований на территориальной основе - эпоха Трёх королевств.

612 год - карательная экспедиция, достигнувшая самого сердца Австразии — Кёльна, где Тьерри захватил своего брата Теодебера в плен. Дальнейшие обстоятельства жизни Теодебера покрыты мраком - Тьерри скорее всего заключил его в монастырь, если не умертвил. Тьерри стал собирать войско, чтобы пойти на Лотара, но скоропостижно скончался в бывшей столице своего брата — Меце, превращенной им в свою собственную резиденцию.

Тьерри оставил после себя четырех малолетних сыновей, в том числе Сигебера, которого его прабабушка сразу же пожелала посадить на королевский трон. Но у австразийской аристократии, предводительствуемой двумя лидерами с многообещающим будущим — Пипином Ланденским и Арнулем Мецким, было свое мнение на этот счет. Перспективе оказаться вновь под дланью старой королевы они предпочли переговоры с Лотаром ради сохранения собственной независимости.

В свою очередь, король Нейстрии прорвался в сердце Австразии, оказался в окрестностях Кобленца. Брунгильда же закрылась в стенах Вормса с Сигебером и его малолетними братьями и попыталась оказать сопротивление, призвав в свое войско людей из-за Рейна, а затем из Бургундии.

Но королеву предала бургундская знать, выдала Хлотару, сначала Сигебера (юный претендент на трон был убит), а затем и саму Брунгильду.

Как рассказывав лже-Фрелегер, “Хлотар испытывал к ней жгучую ненависть, считая ее виновницей смерти десяти франкских королей (в том числе её мужа Сигебера, а также Хильперика, своего деверя, отца Хлотара). Три дня её пытали самыми разными способами, затем посадили на верблюда и провели через воинский строй, затем привязали к хвосту необъезженного коня за волосы, за одну руку и за одну ногу. Конь поскакал, волоча ее по земле, ударяя её копытами, ломая ей кости”. Так погибла семидесятилетняя королева Брунгильда, похоронив ранее всех рожденных ею мужских претендентов на королевский трон.

Хлотар II, сын её давней соперницы Фредегонды и Хильперика, присоединил к наследству, оставленному отцом, наследство своих дядьев и двоюродных братьев. В 613 году он остался единственным королем франков.

Смерть Брунгильды ознаменовала окончание междоусобной войны, опустошившей Галлию. Великое военное разорение еще более усугубили голод и эпидемии, обрушившиеся на ее города и веси в конце VI века.

Успехи Хлотара объясняются, без сомнения, отнюдь не его правами на престол, а может быть, его долголетием. Но бесспорна роль, которую сыграло чувство ненависти Хлотара, разделявшееся и его ближайшим окружением, к королеве Брунгильде как к последней носительнице средиземноморского (или, во всяком случае, галло-романского) духа, правительнице, алчущей всевластия и преисполненной желания возродить прежнюю систему прямого налогообложения...

ФРАНКСКИЕ КОРОЛИ ИЗ РОДА МЕРОВИНГОВ - Очень трудно разобраться. Григорий Турский упоминает их:

Меровей, легендарный король франков (V в.)

Хильдерик I, сын Меровея, король салических франков (457-481). Жена — Базина.

Сын — Хлодвиг I, король франков (481-511), основатель Франкского государства.

Родственники короля Хлодвига, владения которых он захватил: Сигиберт Хромой, король рипуарских франков в Кёльне и Трире (V в.). Харарих, вождь салических франков (V в.). Рагнахар, король салических франков в Камбре (конец V в.).

Сыновья короля Хлодвига, поделившие после его смерти королевство франков на четыре удела : Теодорих I, Хлодомер, Хильдеберт I Хлотарь I.

Теодорих I, сын короля Хлодвига, король Австразии, северо-восточной части владении франков (511—534).

Теодоберт, сын Теодориха, король Австразии (534-548).

Жены: Деотерия, галло-римлянка, затем Визигарда, дочь короля лангобардов Вахона.

Теодобальд, сын Теодоберта, получивший королевство своего отца (548-555).