По-немецки от руки, старое письмо.

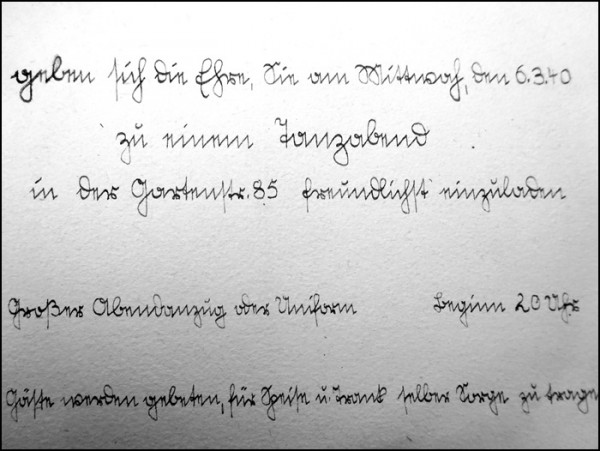

/Вот такая пригласительная открытка ручной работы встретилась мне по дороге на работу (на столике букиниста на углу Ост-штрассе и Бисмарк-штрассе), приглашают на танцевальный вечер на "Садовую улицу" (Гартен-штрассе) к себе домой, в Дюссельдорфе ...весной 1940 года...

И я, конечно, не могла не принять это прекрасное приглашение! Нарисовано очень трогательно. И подписано очень красиво.

Было время, когда люди писали от руки, красиво))) Я к теме "шрифт" и "почерк" неравнодушна в целом. Старина, история - очень увлекательно. Готическую скульптуру (особенно) и архитектурные элементы очень ценю. Читаю много по этим темам. И про шрифты вообще, и про искусство готики, в частности. К счастью (для меня-историка), есть в Европе, чем заняться и полюбоваться, чему поудивляться)))

Приглашают прийти в большом вечернем гардеробе или униформе, позаботясь о провианте и напитках самостоятельно (заранее поужинав?). Две подписи, он и она. Что, интересно, с этими людьми стало, когда 5 лет спустя, Дюссельдорф был разрушен, а вместе с городом и домами - прежняя красивая жизнь...

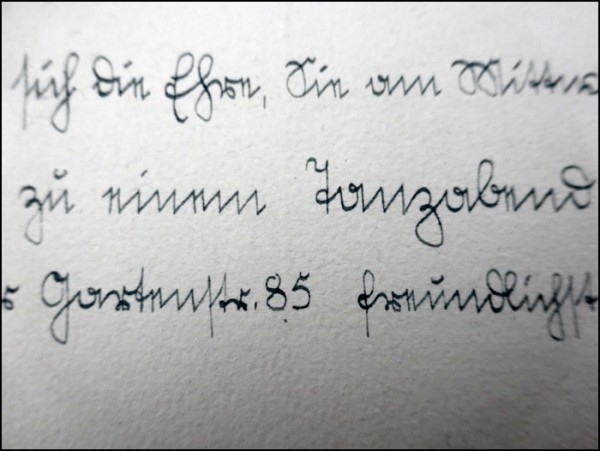

Это приглашение написано "зюттерлином" (особо разработанной манерой немецкого письма, просуществовавшего 30 лет). А я им неплохо "владею" и всё собираю по теме"зюттерлин", он мне нравится, но его резко и "свысока" отменили (в 1941 году), а красив был! Шрифт не самый логичный, на мой взгляд, но и не сложный, а наоборот, детям упрощение было после предыдущих "перьевых" прописных...

Этот предшествующий "готический курсив" или куррент (нем. Kurrent) был создан на основе позднесредневекового курсива и считался более сложной и также устаревшей формой скорописи, существовавшей в Германии (в других немецкоязычных странах распространения не получила).

Шрифт Зюттерлина базируется на старых немецких почерках, таких как фрактура или швабахер, немецких печатных шрифтах, которые использовались в течение того же времени. Он такой же заковыристый, как и печатный "готический". Только "письменные" шрифты, к которым, например, Sütterlinschrift, относят, ещё сложнее разбирать. Интересно, как это всё создавалось, применялось, интерпретировалось, запрещалось, отвергалось и терялось...

Шрифт Зюттерлина, созданный берлинским рисовальщиком Людвигом Зюттерлином (1865-1917), который смоделировал его на основе рукописного шрифта древнегерманской канцелярии. Он должен был быть "упрощённым" и практически не иметь наклона вправо. Этому шрифту обучали в немецких школах с 1915 по 1941 годы.

"Сейчас старые немецкие рукописные шрифты не совсем правильно называют «шрифтами Зюттерлина» по имени берлинского графика Людвига Зюттерлина, предложившего в 1911 году свой вариант написания немецких букв. Но и до него немецких школьников учили писать в тетрадях и прописях буквы, очень далёкие от того, чему учат детей в младших классах современной Германии", - рассказывает ещё один источник.

Итак, рукописные шрифты Германии 19 и начала 20 века вплоть до сороковых годов разительно отличались от того, как писали в других странах. Томас Манн, например, привык именно к старому немецкому шрифту, все его рукописи и письма, дневниковые записи и заметки в записных книжках написаны "специальным" немецким шрифтом (и, как сейчас говорят, шрифтом Зюттерлина).

В 1915 году Томас Манн, извиняясь перед Петером Прингсхаймом, находящемуся в плену, за свое такое долгое молчание, ссылается на необходимость писать латиницей: «как ты видишь, суровое условие для твоего бедного зятя – как извинение, естественно, выглядит немного легкомысленно и неубедительно, но это, в самом деле, препятствие». О трудности писать на латинице говорится и во втором письме Томаса Манна, отправленном почти через год после первого – 10 октября 1916 года. Написав несколько первых фраз по-английски, Манн снова переходит на родной немецкий, замечая, что «он много тоньше – замечание, которое цензор может вымарать, если оно ему не понравится, но из-за этого не стоит изымать письмо целиком». Снова извиняясь, что не писал почти год, Томас клянется: «Я заверяю тебя, что я бы это делал чаще, если бы непременным условием не было бы писать на латинице, что для меня является очень жёстким условием. Очень быстро немеют пальцы, и мысли становятся совсем вялыми».

Иностранная цензура, естественно, такое написание понимала с трудом (как и мы сейчас), поэтому пропускала только письма, написанные на привычной для неё латинице, ставя перед Томасом Манном почти невыполнимое препятствие.

"Для современного читателя, даже владеющего немецким языком, это постоянное противопоставление немецкого и латиницы выглядит странным. Разве не на латинице пишут немцы? Разве в немецком языке не те же самые буквы, за небольшим исключением, что и в английском, французском или латинском алфавитах?

Ответы на эти вопросы зависят от того, какой шрифт имеется в виду – печатный или рукописный, а также от того, о каком времени идёт речь. Если говорить о печатных изданиях, то после постепенного вытеснения готических букв латинскими немецкие книги выглядят похоже на другие европейские издания".

Эти особые немецкие буквы! Мать Гёте писала своему сыну, чтобы он оставался немцем «и в буквах тоже».

Первая и основная разновидность готического письма называли тексту́ра (от лат. textura — ткань). Своё название этот шрифт получила за то, что его буквы покрывали страницу равномерно. Характерное отличие шрифтов данного типа — вытянутость букв.

Красиво, но сложно. А в 19-ом веке и в начале 20-го века все больше людей в Германии пользовались «антиквой», которую они считали более простым и удобным шрифтом. Дело в том, что в начале 20-го века шрифтом официальных документов оставалась «фрактура». В школах также обучали письму так называемым «немецким куррентшрифтом» - тоже одним из готических шрифтов. Тогда образовалось «общество сторонников старого шрифта» (Verein fuer Altschriftе), выступавшее за широкое распространение «антиквы». Название парадоксальное (понятия «старого» и «нового» как бы поменялись местами), так как слово «антиква» в переводе с латинского означает старинный, древний.

На самом же деле это общество выступало за модернизацию и упрощение шрифта. В 1911 году Общество сторонников «антиквы» добилось рассмотрения в рейхстаге вопроса о замене фрактуры на латинский шрифт в официальном делопроизводстве и отмены обучения «немецкому куррентшрифту» в школах. В результате эмоциональных дебатов законопроект был отклонен 75 процентами голосов - то есть: старую сложную пропись оставили. Несмотря на это, новая «антиква» получала всё большее распространение.

Драматические события вокруг вопроса о шрифте развернулись в эпоху нацизма. Сначала нацисты объявили, что только «ломаные шрифты» являются «истинно немецкими» и их использование всячески поощрялось. Ситуация резко изменилась в 1941-м году, когда появился не предназначенный к публикации в открытой печати циркуляр Мартина Бормана, неожиданно обвинившего готический шрифт в еврейском происхождении и на этом основании запретил его. Интересно, что напечатан циркуляр был на бланке с надписями готическим шрифтом.

Циркуляр

(Не для обнародования)

Для всеобщей информации по поручению фюрера сообщаю:

Рассматривать так называемый «готический шрифт» как «немецкий шрифт» и употреблять по отношению к нему название «немецкое письмо» - неправильно. В действительности так называемый «готический шрифт» состоит из швабахских еврейских литер. Так же, как в более поздние времена евреи захватили газеты, так в период становления книгопечатания они взяли в свои руки типографии, результатом чего стало широкое распространение в Германии швабахских еврейских литер.

Сегодня фюрер после обсуждения вопроса с рейхсляйтером господином Аманном и владельцем типографии господином Адольфом Мюллером принял решение, что «антиква» - шрифт отныне должен именоваться «нормальным шрифтом». Постепенно вся печатная продукция должна быть переведена на «нормальный шрифт». Насколько это позволяет ситуация со школьными учебниками, в сельских и народных школах при обучении должен использоваться только «нормальный шрифт».

Использование швабахских еврейских литер в учреждениях запрещается, при составлении служебных удостоверений, изготовлении дорожных знаков и т. д. должен использоваться только «нормальный шрифт». По поручению фюрера господин рейсхсляйтер Аманн должен перевести на «нормальный шрифт» в первую очередь те газеты и журналы, которые распространяются за границей или распространение которых за границей желательно. Подписано М. Борман