"Универмаг Тица" в Дюссельдорфе - последняя работа гения Ольбриха.

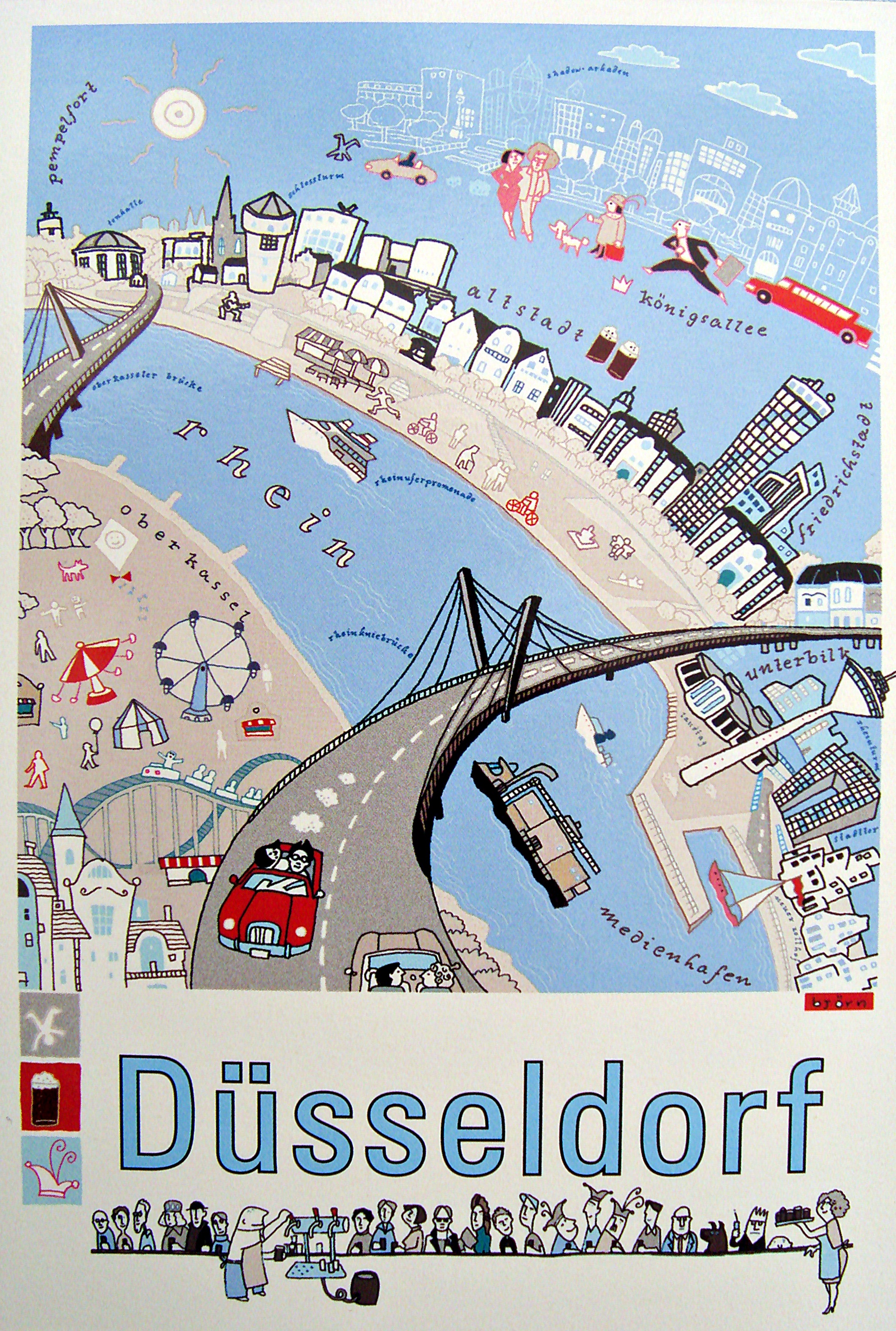

/Это историческое здание расположено по самому "что ни на есть" первому адресу в Дюссельдорфе: Königsallee-Кёнигсаллея, дом 1. Сейчас здесь на 5 этажах расположился очень хороший магазин "Galeria Kaufhof", спуститься в подвальный этаж - попадёте на самую "главную" станцию подземки - Heinrich-Heine-Allee (Аллея Генриха Гейне).

Получается, что пройти мимо этого здания и не заметить его, невозможно... Многие целеуcтремлённо двигаются к главному входу в магазин, расположенному теперь в углу здания. Заглядевшись на красивые витрины или просто в спешке - мало кто поднимает глаза к импозантной крыше и разглядывает внимательно фасад и венчающие его два гибеля с бородатыми маскаронами... А зря!

Так вот, я давно уже собиралась рассказать об этом здании Ольбриха, ставшего объектом для подражания даже в Москве, об интерьерах и о необычном, невидимым на "первый взгляд" каламбурном оформлении фасада. Поэтому три важных персоны: владелец Леонард Тиц, архитектор Йозеф-Мария Ольбрих и скульптор Йоханнес Кнубель.

Об этом историческом универмаге обидно мало рассказано! Он повсюду упомянут, да, так как это здание было последним и монументальным произведением архитектора Йозефа Марии Ольбриха (Josef-Maria Olbrich). С него было "срисовано" и печально знаменитое здание московского "Военторга"...

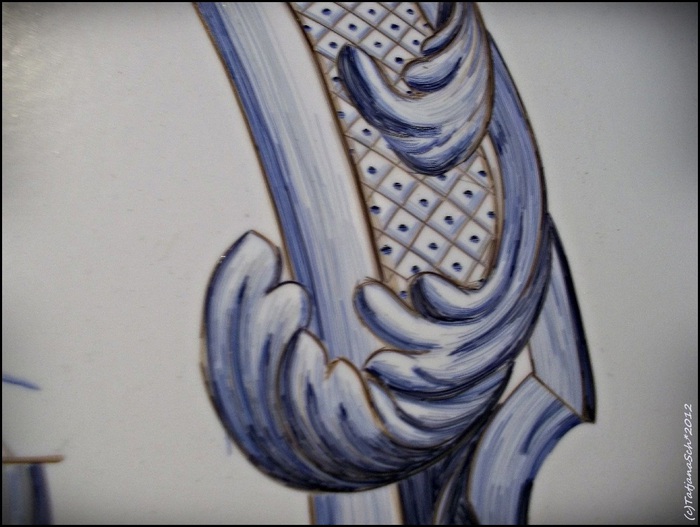

Ольбрих - один из лидеров Венского «Сецессиона», постоянный участник выставок, приобрёл известность не только как зодчий, но и как автор интерьеров, а также и изделий из серебра (портсигары, посуда), керамики и стекла. Во всех формах заметно пристрастие автора к чёткой геометризации объёмов и одновременно к плавным округлым переходам. Говоря современным языком, он был дизайнером, отличающимся широтой интересов.

В модерне искусство Ольбриха наметило переход от насыщенного декоративизмом искусства сецессионизма к пуризму. Этот «столп» художественно-промышленного модернизма, Йозеф-Мария Ольбрих в последние годы жизни возглавлял в Высшей технической школе Дармштадта знаменитые архитектурные «Дармштадтские мастерские». Его ученики и современники-художники, проявившие себя в создании стиля модерн, околдованные невиданными возможностями индустриализации, теперь уже пробовали отказаться от модерна и найти переход к более деловому "пуристическому" оформлению с оттенком "люкса", равнялись на Ольбриха. Искусствовед Л. Хевеши называл его «поэтом пространства».

Если бы не ранняя смерть, Ольбрих, наверняка, создал бы ещё не одно выдающееся произведение!.. Но и то, что он успел создать, говорит о его незаурядном таланте и современных устремлениях.

В 1905-08 годах тяжело больной Ольбрих создает наиболее совершенные в архитектоническом отношении работы. Он умер сорокалетним от лейкемии в Дюссельдорфе 8 августа 1908 года.

Уже после его преждевременной смерти, на выставке в Кёльне в 1914 году, Ольбрих наряду с П. Беренсом и Г. Ван дер Вельде был назван одним из "12 апостолов современной архитектуры, которые помогли ей вступить в новый век, открыв путь для нового сообщества архитекторов".

У нового входа в Кауфхоф сделана мемориальная запись, уважительно напоминающая о том, как ценят в Дюссельдорфе творчество этого архитектора:

"Свидетельствуй, ты, гордая архитектура, ещё очень долго последующим поколениям о гениальности и силе того человека, создавшего этим зданием памятник самому себе. Ольбрих, твоё имя продолжает жить в этом величественном произведении, не смотря на то, что твои глаза закрылись слишком рано, не увидев его завершённым"

Что ж, Ольбрих успел осуществить в Дюссельдорфе лишь один - но какой! - свой замысел: построить Универмаг Тица (начало строительства - 1906).

Часто историческое название употребляется неверно. Правильное название Warenhaus Tietz "Универмаг Тица" (а не "Тиц" или "Тице"), так как это фамилия немецкого коммерсанта из еврейской торговой династии - Тиц, магазин был его, Леонарда Тица (Leonhard Tietz), собственностью.

Вот каким этот магазин пo планам Ольбриха получился (открытие в 1909 году) - "отличающийся ясной разработкой планов и конструкций, динамичной живостью объемов", так говорят в учебниках по архитектуре. Ольбриху много потом подражали.

В немецком языке для описания монументальности этой постройки употребляют понятие "ландшафт крыши". Мансардная крыша этого магазина, действительно, ландшафт, который надо разглядывать!

Вот так выглядел Универмаг Тица со стороны Кё до войны.

Следующие пять фотографий, показывающих утраченные после войны детали оформления здания, я нашла в фотоархиве Берлинского технического университета - (с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin.

Западный фасад (теперь нет того входа посередине и слева пристроен многоэтажный гараж).

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

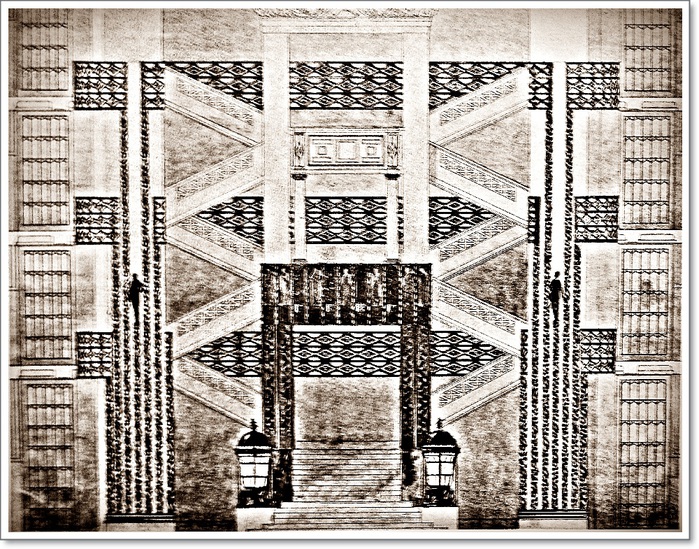

Здание прославилось особой стилистической цельностью проектного решения фасадов, богато подобранными пластическими элементами, оформляющими портал скульптурами и фольклорно-орнаментальными барельефами. Вот так был оформлен главный вход (утрачено во время войны).

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

По всем доступным пока фотографиям у меня создалось впечатление, что абсолютно правы те, кто говорил о том, что идеи из проекта универмага Тица в Дюссельдорфе у Ольбриха были позаимствованы московским архитекторoм Залесским для Экономического общества офицеров Московского военного округа (в последствии - "Военторга"). Я считаю, что очень даже повторял Залесский последнюю дюссельдорфскую работу Ольбриха.

Из материалов "Москва, которой нет":

"Сергей Борисович Залесский стал архитектором Экономического общества офицеров Московского военного округа в 1906 году. В 1910-м его проект зданий общества получил премию, учрежденную Московской городской Думой. Проект Залесского — яркий образец стиля модерн. Он действительно тяготеет к образности поздних построек австрийского архитектора Иржи Ольбриха, но не повторяет их, как это было написано в некоторых газетах, вставших на позицию сноса «Военторга».

Главная тема фасадов здания — вертикализм всех его составляющих: эркеров, узких окон, вертикальных тяг узора балконных решеток. Кульминацией этой вертикальной устремленности здания являлась башня (ее уже нет), отмечающая его угол, разделенная узкими вертикальным лопатками и имевшая геометрически простое, кубообразное завершение. Вход в сооружение (пока сохранился, исчезнет к 1 ноября) также отмечен в силуэте постановкой ступенчатого аттика и двух кубов, прорезанных узкими проемами и покрытых полусферами. Он украшен фигурами древнерусских воинов..."

Споры теперь бесполезны, так как интерьеры и в Дюссельдорфе и в Москве не сохранились.

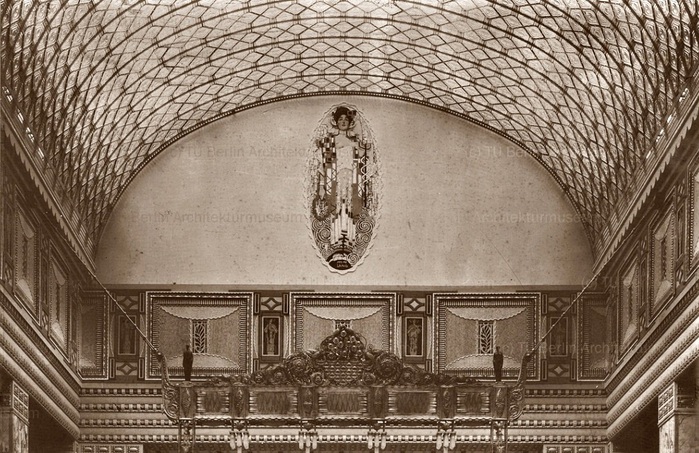

Умел же Ольбрих сочетать функциональное и декоративное начала, его композиции чёткие, ясные и ритмичные! Вот такая роскошь была в центральном зале универмага.

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Центральный холл на всю высоту здания со световым фонарем на железобетонных конструкциях, которые использованы архитектором как самостоятельное средство художественного выражения, впечатлял современников своей "кафедральной" величественностью.

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Обратили внимание на женскую фигуру под прозрачной крышей? Эта мозаика подписана фамилией "Ланг", к сожалению, я не смогла пока найти какую-либо информацию о ней, но ведь это же так похоже на картины Густава Климта! -----------------Нашла!

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Ужасно жалко, что интерьеры полностью утрачены, здание магазина пострадало в 1943 и 1945 годах от бомбардировок, восстановление этой роскоши новые владельцы после войны не считали возможным. Интереснейшие грандиозные интерьеры пропали.

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Их оформление и богатая отделка соответствовала уровню высочайшей престижности нового магазина. Лестница многоэтажного центрального зала-атриума, стены и колонны были облицованы самыми изысканными материалами: мрамором, бронзой, ценной древесиной. Буфет для публики на одном из верхних этажей был отделан панелями из полированного дерева ценных пород, потолки и фризы украшены лепниной и живописными сюжетами.

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

(с)Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

В магазине предусматривались роскошный гардероб и гостиная, зал "для отдыха", где покупатели могли бы освежиться - всё это со стильной мебелью и светильниками.

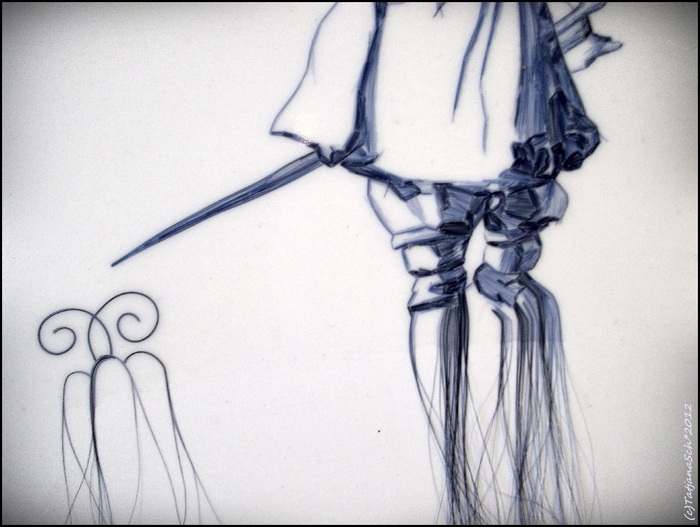

А посмотрите, какая у Ольбриха графичность в оформлении лестничных пролётов!

Я разыскивала информацию об этом последнем проекте архитектора в фотоархивах и библиотеках. Как же я была рада каждой иллюстрации, удивляясь, насколько несправедливо мало оставлено популярной информации об этом выдающемся архитектурном произведении. Вот какой эскиз главного (южного) фасада, об интереснейших деталях которого я поведу ещё рассказ.

Какой "ландшафт" устроил архитектор на изломанной крыше! А сначала на архитектурный конкурс, объявленный городскими властями перед строительством нового здания в центральной части города, Ольбрих представил такой проект. "Тосканский"...

Его попросили сделать более "строгий" вариант. Вот он, такой, по которому строили магазин с 1906 по 1909 год.

Заметьте, что большие гибели-щипцы венчают на эскизе некие "фигуры богинь"...

Сейчас, когда под зданием идёт строительство новой ветки подземки, всё прикрыто "защитной" сеткой...

Бородач?

На первый взгляд, особенно, если издали и бегло, просто большой маскарон.

А на самом деле - это две многочисленные группы.

Правый гибель (тут дама, восседающая на месте носа, показывает нам спину).

Левый гибель (здесь центральная дама обращена к публике лицом!)..

Необычно, правда? Я ничего подобного ещё не встречала. Именно то, что "лицо" образовано из многочисленных человеческих фигур! Кого бы я не спрашивала (у экскурсоводов, архитекторов и искусствоведов) про подробности и автора этой "строительной пластики", сколько бы я не листала страниц интернета - никакой информации. А однажды, рассматривая книгу про художественное оформление дюссельдорфских общеобразовательных школ, читаю, что автор фигуры "Юноша", установленный во дворе школы у меня в непосредственном соседстве (я их звонки на урок слышу))) - Кнубель, а дальше - скромная заметка: "Создал в 1909 году фигурную пластику на гибелях исторического Универмага Тица в Дюссельдорфе и и участвовал в восстановлении в 1948 году"!..

Рядом: Кёнигсаллея, Издательский Дом Жирарде, Стальной двор.

Адрес: Königsallee 1, Düsseldorf

Как доехать?

U-Bahn  U70 / U74 / U75 / U76 / U77 / U78 / U79 до остановки Heinrich-Heine-Allee

Трамвай

U70 / U74 / U75 / U76 / U77 / U78 / U79 до остановки Heinrich-Heine-Allee

Трамвай  703 / 706 / 712 / 713

703 / 706 / 712 / 713

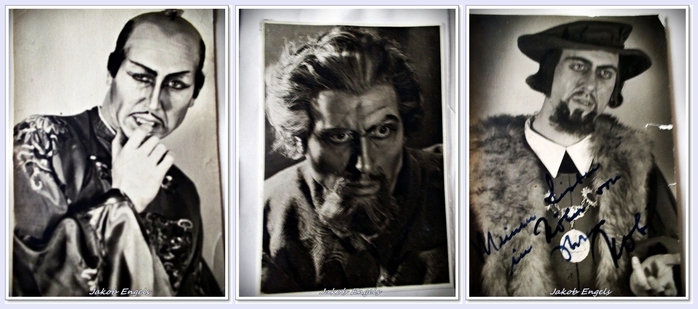

Йоханнес Кнубель (Johannes Knubel). 1877 - 1949.

Это его произведение - позолоченная бронза, 1926 год - Афина Паллада (дева-воительница, она ещё и богиня знаний, искусств и ремёсел, стоит в парке Хофгартен и смотрит воинственно на Дюссельдорфскую академию искусств Kunstakademie Düsseldorf).

А вот тот самый бронзовый Юноша, про которого неизвестно, когда его создал "папа" Йоханнес Кнубель.

Его каждый год разрисовывают выпускники школы в Урденбахе (сейчас он, кажется, в спортивной форме), но он мне так помог связать в одно целое историю, которая меня так давно занимала!

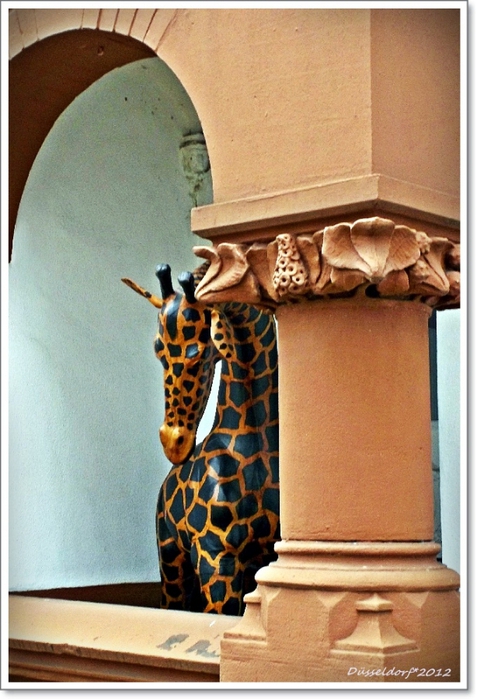

Помимо того, приятная атрибутика всех немецких городков: домики, улочки, кафешки, магазинчики - всё и так игрушечное, а тут ещё и музейная коллекция игрушек и настоящих кукольных магазинчиков и даже игрушечная монастырская церковь! А в кукольных домиках столько миниатюрных "настоящих" вещичек - а-а-а (там - и посудка, и интерьерчики, и даже матрёшечки(!), и пасхальные мини-яйца - а у нас сегодня Пасха!)))

Помимо того, приятная атрибутика всех немецких городков: домики, улочки, кафешки, магазинчики - всё и так игрушечное, а тут ещё и музейная коллекция игрушек и настоящих кукольных магазинчиков и даже игрушечная монастырская церковь! А в кукольных домиках столько миниатюрных "настоящих" вещичек - а-а-а (там - и посудка, и интерьерчики, и даже матрёшечки(!), и пасхальные мини-яйца - а у нас сегодня Пасха!)))

*пористая керамика, датированная "после 1916 года",

автор Бакс французской мануфактуры Эден Рок.

*пористая керамика, датированная "после 1916 года",

автор Бакс французской мануфактуры Эден Рок.

Туфля из Дельфта, 17 век.

Туфля из Дельфта, 17 век.

1765 год, Хёхст

1765 год, Хёхст 18 век, возможно Страсбург

18 век, возможно Страсбург

Берлинская мануфактура Вегели (просуществовала всего пять лет!), 1751-1757

Берлинская мануфактура Вегели (просуществовала всего пять лет!), 1751-1757 А туфельки!..

А туфельки!..

*незабудочка в левом нижнем углу!

*незабудочка в левом нижнем углу!

*вид сверху

*вид сверху *из дырочек, похоже, струилась вода, поэтому это уже не "статуйка", а фонтан!

*из дырочек, похоже, струилась вода, поэтому это уже не "статуйка", а фонтан!

*пальчики!

*пальчики!

*складки!

*складки! *куколка в руке малыша!

*куколка в руке малыша! (уведите меня отсюда, а то я здесь навсегда приклеюсь)

(уведите меня отсюда, а то я здесь навсегда приклеюсь)

...

...

Сатсумcкий фарфор, вторая половина 19 века - время Мейджи.

Сатсумcкий фарфор, вторая половина 19 века - время Мейджи.

Наверное, февраль не самый приятный месяц в году.Погода, простуды-вирусы, зима начинает сильно надоедать...

Надо как-то помогать себе, не поддаваться не самому лучшему настроению.

Но весна-то скоро, цветы (прорастая) и птички (распевая) это знают.

В рейнских землях - ещё и

Наверное, февраль не самый приятный месяц в году.Погода, простуды-вирусы, зима начинает сильно надоедать...

Надо как-то помогать себе, не поддаваться не самому лучшему настроению.

Но весна-то скоро, цветы (прорастая) и птички (распевая) это знают.

В рейнских землях - ещё и