Про повара Жан-Клода и его ресторан "В лодочке"

/Звёзды в Кайзерсверте встречаются повсеместно, так как это символ Святого Свитберта.

Особые звёзды выделяют дом по адресу Kaiserswerther Markt 9.

Read MoreВ этом журнале собрана интересная и полезная для туристов информация о жизни в Дюссельдорфе: про музеи и памятники, билеты и транспорт, отели и рестораны и многое другое.

Звёзды в Кайзерсверте встречаются повсеместно, так как это символ Святого Свитберта.

Особые звёзды выделяют дом по адресу Kaiserswerther Markt 9.

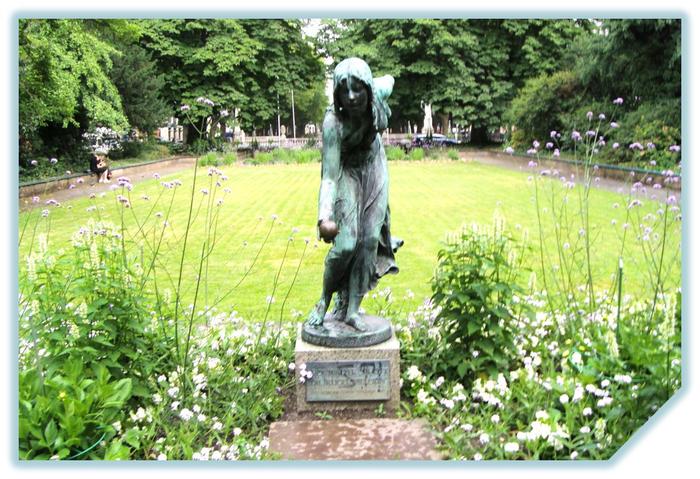

Read More Оригинал из бронзы, который вам встретится в Дюссельдорфе в сквере на юге Кёнигсаллее (установленный там с 1902 года), был создан скульптором Вальтером Шоттом (Walter Schott 1861-1939) и считается одной из самых знаменитых скульптур в стиле модерн.

Оригинал из бронзы, который вам встретится в Дюссельдорфе в сквере на юге Кёнигсаллее (установленный там с 1902 года), был создан скульптором Вальтером Шоттом (Walter Schott 1861-1939) и считается одной из самых знаменитых скульптур в стиле модерн.

Автор скульптуры - известный берлинский скульптор (профессор) Вальтер Шотт, создавший многочисленные памятники и ставший одним из главных представителей и основоположником берлинской скульптурной школы нео-барокко. "Девушка, играющая с шаром" была создана в 1897 году и существует в двух различных вариантах: в тонком платье и обнажённая.

Статуэтка воспроизводилась в самых разных материалах: существуют версии в бронзе, а также мраморная, одетая в бронзовое платье, на цоколе из оникса (кабинетная скульптура). Позднее сделана в малых формах на мейсенской мануфактуре, выкупившей права у В. Шотта на изготовление модели в фарфоре, зная что лучше фарфора ни один материал не сможет передать тонкую эротику статуэтки.

Имеются также четыре обнажённые версии фигуры - статуэтки тюрингской фарфоровой мануфактуры Alsbach.

Оба фарфоровых завода производят эти статуэтки по сей день.

Идеал красоты Вальтера Шотта был основан на эмоциональном натурализме и классике барокко с отголосками модерна.

"Девушка, играющая с шаром" была одной из самых популярных фигур того времени и стала "бестселлером", да и сейчас представляет коллекционный интерес. До сих пор фарфоровая девичья фигура была "одета" в зелёное платье (как, например, экспонат музея керамики в Дюссельдорфе), а для новой лимитированной серии (100 изделий) художники почему-то "переодели" девушку в синее платье которое ей не идёт.

Дюссельдорфская скульптура была подарена городу в 1902 году депутатом-промышленником Густавом Херцфельдом (Gustav Herzfeld), о чём мелким шрифтом упомянуто на небольшой бронзовой табличке постамента.

Печальное: В 1935 году из-за этого упоминания имени дарителя еврейского происхождения собирались убрать скульптуру с её места на Кёнигсаллее, директору художественной академии удалось "отстоять" фигуру (он предложил убрать "непригодную" табличку с упоминанием имени дарителя - грустно, но факт, исторический(( так она сохранилась до наших дней на своём прежнем месте. Теперь - снова с табличкой и "запрещённым" тогда именем дарителя.

Эта дюссельдорфская грациозная скульптура привлекает внимание многих и волнует фантазию и вдохновляет на творчество. Я нашла в сети вот такой рассказ с пьесой:

"Дюссельдорфский Пигмалион" РАФ АЙЗЕНШТАДТ

Königsаllee "Я люблю, гуляя вдоль ее канала, свернуть сюда, в этот небольшой сквер, где однажды открылась для меня юность и грация, прелесть и очарование милого создания в развевающихся одеждах - Jugendstil начала прошлого века. На постаменте две лаконичные строчки: Prof. Walter Shott „Die Kugelspielerin“ 1902 Но в памяти возникает только 1938 год – год гибели скульптора. Я не слышу тогда шума машин, ничего не слышу, а остается только тридцать восьмой год и эта девушка, так неотвратимо привлекающая моё внимание. Мне уже кое-что известно: и фамилия скульптора – Вальтер Шотт - популярного в те еще доверчивые годы и что сгинул он в нацистском концлагере..."

Мило там, в городке Схинфелд (Schinveld) на юге Нидерландов (в провинции Лимбург), близ пограничного немецкого города Гайленкирхен (Geilenkirchen). Адрес: Beekstraat, 6451 Schinveld

Милый фоторепортаж: смотрите, какие там лесные коровы встречаются!

Это подготовительная закладка на тему: "В Дюссельдорф с детьми" - пока собираю идеи и материалы.

Вот такие парки развлечений имеются в земле Северный Рейн - Вестфалия:

SkyTrain - "небесная" подвесная дорога, соединяющая терминалы А/В/С аэропорта Дюссельдорфа (DUS) с железнодорожной станцией "Аэропорт" (Bahnhof Düsseldorf Flughafen - обратите внимание: это не главный ж/д вокзал города).

Read MoreПарк аттракционов "ФантазияЛанд" открыт ежедневно с 9 до 18 часов (аттракционы с 10:00) Лучше всего там в будний день, так как народу меньше, и не нужно стоять долго на аттракционы в очереди. Здесь вы найдете их страницу. Как туда попасть?

Необходимо уточнить, что "ФантазиаЛанд" находится между Кёльном и Бонном в городе Брюль (Brühl). Доехать туда из Дюссельдорфа (через Кёльн) можно и на общественном транспорте - электричкой (примерно 45 минут), либо региональным поездом (30 минут), а последний отрезок - на автобусе-шаттле* (отдельный билет на который - туда и обратно - стоит € 1,50).

О билетах до Кёльна смотрите там. А так как парк находится не в Кёльне, а ещё дальше, то вам потребуется билет "Земли Северный Рейн-Вестфалия".

*Автобусные остановки - главный вокзал "Hauptbahnhof" Брюль или центр "Mitte". Шаттл в первой половине дня отправляется два раза в час (в обед - один раз в час), смотрите примерное расписание:

Время отправления со станции Brühl-Bahnhof:

| 08:00 - 12:00 | 25 | 55 |

| 13:00 - 16:00 | 25 | - |

| 17:00 | 25 | 55 |

Время отправления с остановки Brühl-Mitte (Stadtbahn):

| 8:00 | - | 32 |

| 09:00 - 13:00 | 02 | 32 |

| 14:00 - 17:00 | - | 32 |

| 18:00 | 02 | - |

Время отправления из Phantasialand:

| 8:00 часов | - | 45 |

| 09:00 - 13:00 часов | 15 | 45 |

| 14:00 - 16:00 часов | - | 45 |

| 17:00 - 18:00 часов | 15 | 45 |

| 19:00 часов | 15 | - |

Поездка занимает около 20 минут. Все данные с сайта парка аттракционов.

*****

Цены сезона 2013 (действуют с 23 марта 2013 по 03 ноября 2013) в евро:

| Вход для детей в возрасте от 4 лет до 11 лет (по предъявлению официального документа или копии свидетельства о рождении) Дети до 4 лет - бесплатно | 18,00 | Два дня: 30,00 |

| Вход для подростков от 12 лет и взрослых | 38,50 | Два дня: 68,50 |

| Вход для взрослых старше 60 лет (сниженная цена при предъявлении официальных документов) | 18,50 | 30.50 |

Как в одном рекламном утверждении сказывалось: "Удачная вечеринка с раклетом в качестве главного блюда зависит от правильных пропорций еды, напитков и общения. Раклет отлично подходит веселой и очаровательной компании друзей и приятелей, у которых есть чувство простоты, единения и общие интересы. И, наконец, знание этой выдающейся гастрономической комбинации сыра, вина и картошки не должно быть непоколебимой догмой

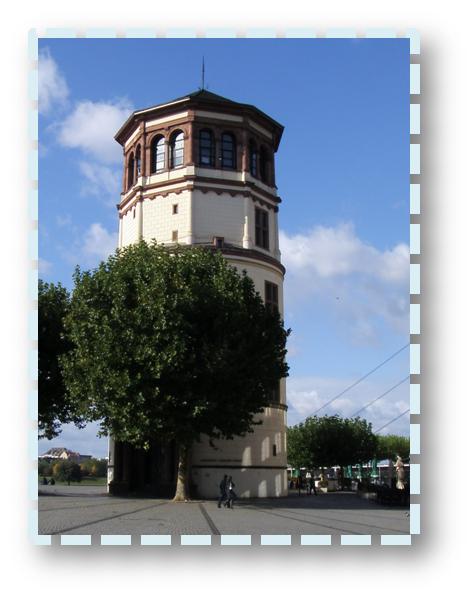

Read MoreЧто тут у нас можно из достопримечательного ещё увидеть - интересуетесь? Помимо центра?.. В районе Кайзерсверт (Kaiserswerth), что находится на правом берегу Батюшки Рейна, на северной окраине города Дюссельдорфа, очень много кирпичей и камней и булыжников, и даже есть развалины пфальца (императорской резиденции) бывший дворец Барбароссы.

Бывший имперский город Кайзерсверт (Kaiserswerth) лежал на полпути между Дюссельдорф и Дуйсбургом, теперь этот северный район Дюссельдорфа - площадью в 4,71 км² и с населением около 8.000 жителей – когда-то самостоятельный и даже "противник", а теперь - "городок-в-городе", очаровательный.

Бывший имперский город Кайзерсверт (Kaiserswerth) лежал на полпути между Дюссельдорф и Дуйсбургом, теперь этот северный район Дюссельдорфа - площадью в 4,71 км² и с населением около 8.000 жителей – когда-то самостоятельный и даже "противник", а теперь - "городок-в-городе", очаровательный.

Как добираться? От главного вокзала на "метро" (линия U79), 22 минуты - до остановки Klemensplatz.

Это тихое местечко, с названием "Императорский остров" (или остров кайзера), Кайзерсверт - теперь очень живописный район Дюссельдорфа в 8 километрах от центра и хорош ещё тем, что он больше не остров расположен прямо на берегу Рейна.

Здесь приятно неторопливо погулять (ахтунг: лучше всего - не в летние выходные - из-за большого скопления гуляк!), посмотреть (можно с кораблика) на возвышающиеся над берегом руины средневекового императорского дворца-крепости, некогда одной из важнейших крепостей на Рейне, принадлежащей овеянному легендами - а потому и известному многим поколениям кайзеру Фридриху Барбароссе.

Очень крепкий замок был достроен в 12 веке, после того как Барбаросса перевёл Рейнскую таможню из Нидерландских земель в Кайзерсверт и нуждался в крепости, господствующей над Рейном.

Крупные трахитовые камни неправильной формы были доставлены в Кайзерсверт на корабле из карьера Утёс Дракона в Семигорье на Рейне. Для постройки использовался ещё известковый туф, базальтовые квадры (для фундамента), а для полукруглых арок и сводов - большие кирпичи. Внушительные руины: стены императорского бастиона достигали в толщину 4,5 метров, искусственный остров имел форму, близкую к полукругу, с радиусом около 50 метров.

Крупные трахитовые камни неправильной формы были доставлены в Кайзерсверт на корабле из карьера Утёс Дракона в Семигорье на Рейне. Для постройки использовался ещё известковый туф, базальтовые квадры (для фундамента), а для полукруглых арок и сводов - большие кирпичи. Внушительные руины: стены императорского бастиона достигали в толщину 4,5 метров, искусственный остров имел форму, близкую к полукругу, с радиусом около 50 метров.

Может быть, разглядывая забытые во времени руины, вы заметите на земле аккуратный квадрат 8 х 8 метров. Это внутренняя часть бывшего бургфрида, примыкавшего к паласу с восточной стороны и располагавшегося в центре замка (имел высоту около 55 метров).

А почему сегодня дворец кайзеров (Kaiserpfalz) представляет собой мощные руины. Хотите знать, кто и когда успел «развалить» мощные укрепления? "Виноват" в разрухе Дюссельдорф, да-да.

Дальше - для тех, кто интересуется старинными крепостями, боями и разбирательствами - история Кайзерсверта.

Первое упоминание об укреплениях в этом месте относится к началу 8 века, когда мажордом королевства франков Пипин Геристальский отдал-подарил место миссионеру Свитберту. Свитберт был англосаксом и одним из бенедиктинцев, которые в 609 году отправились миссионерствовать. В том числе и в Вестфалию к племени Brukterer, проживающем на реках Липпе и Руре. 13 веков назад он основал "Свитберт-верт") на небольшом рейнском острове вблизи от Дюссельдорфа (Werth – «остров» на старонемецком) бенедектинский монастырь, от которого до наших дней сохранилась только романская базилика Святого Свитберта, где и погребён миссионер, скончавшийся в марте 713 года (останки святого покоятся в базилике в позолоченном саркофаге).

Уже в то время постройки на острове, отделенном "от материка" искусственным рукавом Рейна, должно быть, защищали вал и палисад. А вот тысячу лет назад, в 1016 году впервые упомянут документально уже и замок: император (кайзер) Генрих II, примирившись с пфальцграфом Эццо и подарил тому имение с замком, когда сын Эццо умер, не оставив наследников, замок вновь отошел империи. Император Генрих III усилил укрепления и сделал замок императорской резиденцией – пфальцем.

В начале апреля 1062 кёльнский архиепископ Анно II, пожелавший стать регентом и прибывший на переговоры с королевой-матерью, похитил из пфальца 11-летнего императора Генриха IV и увёз того в Кёльн. Шантажируя вдовствующую императрицу Агнесс, архиепископ вытребовал у нее императорские регалии. Генрих IV нескоро вернулся к матери, а когда подрос, стал править сам, но обиду затаил посетил это злосчастное место киднепинга лишь один раз - в 1101 году (история про этого Генриха и его времена очень интересна и замысловато всё!). Русская жена Евпраксия того немецкого императора, которого ребёнком похитили из Кайзерсверта (упомянута в материалах http://arzamas.academy/materials/708), например, чего только "стоит":

"Сестра Владимира Мономаха и дочь князя киевского Всеволода Ярославича (1030–1093) Евпраксия Всеволодовна покинула Русь еще в юности. Сначала она была женой Генриха Длинного (Штаденского), маркграфа Саксонской Северной марки, но брак по причине скоропостижной кончины мужа продлился недолго. Вскоре Евпраксия (получившая на Западе имя Адельгейда) обвенчалась уже с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Брак был настолько несчастливым, что Евпраксии (Адельгейде) пришлось обратиться за помощью к Папе римскому — врагу Генриха IV. В итоге папа устроил суд, на котором Евпраксия обвинила своего мужа, императора Священной Римской империи, во всевозможных сексуальных извращениях. В конце концов Генрих был предан анафеме, а Евпраксия вернулась в Киевскую Русь, где, дождавшись смерти мужа, постриглась в монахини (по-видимому, последнее обстоятельство означает, что официальный развод Евпраксии и Генриха IV так и не состоялся)".

В последующие сто лет Кайзерсверт теряет значение и не считается важной императорской резиденцией. До тех пор, пока в 12 веке кайзер Фридрих Барбаросса не перенёс сюда таможню из голландского Тиля, тогда и начинается укрепление этого поселения - перестройка пфальца в мощную крепость.

В 13 веке император Оттон IV держал здесь важных пленников: в 1213 году в замок был заточен епископ Мюнстера Оттон I. Союзник епископа граф Адольф III фон Берг предпринял пять неудачных попыток взять замок и освободить пленника. В 1215 ему удалось отвести рукав Рейна, делавший замок островом, и крепость была взята. В 1247 граф Вильгельм Голландский, избранный королём Германии в противовес Фридриху II, осаждал замок около года, пока в нём не закончились запасы продовольствия. Так с 13 века замок и выросший вокруг него город стали владениями графов Голландии.

В 15 веке Кайзерсверт "достаётся" архиепископству Кёльнскому, которому и принадлежит с небольшими перерывами следующие 350 лет. В 1689 году - во время войны за Пфальцское наследство - замок, в котором буйствовали мушкетёры находился французский гарнизон (архиепископ Кёльна был союзником Людовика XIV!), осажден совместными силами Голландии, Бранденбурга и Мюнстера. После длительной бомбардировки замок капитулировал 25 июня того же года. В 1692 замок возвращен архиепископу Кёльна.

В 1702 архиепископ вновь выступает союзником Франции в войне за Испанское наследство всё никак не угомонится!.. Весной замок и город снова осаждены войсками Бранденбурга, Нидерланов и Англии. По городу и замку было сделано около 12.000 пушечных выстрелов. 15 июня замок капитулировал. А 9 августа дюссельдорфский курфюрст Иоанн Вильгельм II приказал взорвать крепость: так мы победили был полностью разрушен бургфрид и укрепления со стороны суши и лежит теперь на севере Дюссельдорфа в руинах.

В 1714 Кайзерсверт с руинами по мирному договору возвращен архиепископу Кёльна - Дюссельдорфу не жалко, а тот не стал восстанавливать крепость, остатки замка использовались как строительный материал для городских домов... В 1884 была сооружена дамба для защиты города от наводнений. Она прошла по территории прежнего замка.

Единственный вход в ядро замка располагался с северной стороны, к нему вёл мост, видимо подъёмный, на уровне современного деревянного мостика. Под ним находилась затока, ведущая в маленькую внутреннюю гавань.

Ядро замка представляло собой в плане прямоугольник, практически полностью застроенный. Лишь у северо-восточного угла имелся маленький квадратный дворик.

Рейнскую сторону занимал главный жилой дом – палас. Он представлял собой трёхэтажное здание ок. 50 м в длину и ок. 20 м в высоту. До наших дней хорошо сохранилась часть рейнской стены высотой 14 м. Её толщина 6 м.

В южной части паласа находилась необычная для немецких замков цистерна для сбора дождевой воды. Она представляет собой цилиндр из кирпича и туфа. Сохранившаяся высота 9 м. Нижний этаж занимали хозяйственные помещения. Один из подвалов в случае осады затапливался и использовался для содержания рыбы.

(из материалов "Мир замков")

Погулять по руинам можно (бесплатно) с мая по октябрь, ежедневно с 10 до 18 часов.

Что ещё интресно знать и посмотреть?

На улице "Am Mühlenturm" есть несколько исторических зданий, в том числе № 8, одно из немногих зданий, переживших разрушения 1702 года. На другой стороне переулка, длинный фасад прежде старой казармы, которая была превращена в 1852 году пастором Флиднером в первую клинику для психически больных женщин.

А также:

В саду напротив руин бюсты известных местных жителей.

Кто их утеплил этой холодной зимой 2013 года, не знаем. Но очень умилительно!

Кто их утеплил этой холодной зимой 2013 года, не знаем. Но очень умилительно!

Кто эти люди?

(ladies first:-) Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), 1820-1910, английская "студентка", реформировавшая медслужбу, основательница института медсестринства.

Герберт Ойленберг (Eulenberg), 1876-1949, писатель, поэт и драматург, издатель и один из основателей художественного объединения Молодой Рейнланд в Дюссельдорфе.

Каспар Уленберг (Ulenberg), 1548-1617, католический священник, переводчик Библии, писатель-богослов, поэт и композитор церковных гимнов.

Фридрих фон Шпее (Spee von Langenfeld), 1591-1635, родился здесь, католический богослов-иезуит, поэт и композитор церковных гимнов, борец против преследования женщин, обвиняемых в колдовстве. Теодор Флиднер (Fliedner), 1800-1864, протестантский пастор-филантроп, основатель общины диаконис, где "стажировалась" и Флоренс Найтингейл.

В 1833 году Теодор Флиднер с помощью своей жены, Фридерике, открыл приют для отпущенных из заключения женщин, которые могли под присмотром сотрудниц Флиднера получить профессию и получить возможность снова интегрироваться в общество. Чтобы улучшить их ситуацию (создать условия для обучения и так уберечь от преступности), Флиднер в 1836 году устроил в своем садовом доме школу вязания и школу для маленьких детей. Позже он открыл семинар для учительниц и основал фонд для девочек-сирот из среднего социального класса.

Теодор Флиднер - создатель больницы в Кайзерсверте. Видя катастрофическую ситуацию в госпиталях, в которых работали преимущественно мужчины-санитары и где больные были предоставлены самим себе, Флиднер осуществил свою идею создания социально признанной профессии для женщин - медсестры.

Теодор Флиднер предоставил незамужним, необразованным, не принимаемым на работу и, следовательно, живущим без перспективы женщинам, духовную основу, образование и профессию - для женщин из среднего класса это была хорошая альтернатива браку... Он организовал «Рейнско-Вестфальское общество евангелических диаконисс», где незамужние женщины обучались профессиональному уходу за больными. В здании заброшенной фабрики был устроен госпиталь, и в первый год существования общины уже четыре диакониссы обслуживали шестьдесят стационарных больных, кроме того, посещали на дому не менее тридцати нуждавшихся.

По уставу, разработанному пастором, диакониссой могла стать любая женщина не моложе двадцати пяти лет после особого обряда посвящения, когда Флиднер возлагал на испытуемую руки и читал молитву. Диаконисса обязывалась трудиться в общине в течение пяти лет, впрочем, не была связана каким-либо обетом и могла, в зависимости от обстоятельств, в любой момент покинуть общину; если же она выходила замуж, то вернуться в Союз уже не имела права, так как семья не давала возможности полностью посвятить себя работе.

Каждая испытуемая обучалась элементарному ведению домашнего хозяйства, то есть готовить, шить, гладить и т. д., что было необходимо для оказания реальной помощи бедным. Диакониссы также получали представление об основах счета, письма и чтения, особенно вслух, опять же ради больных. После прохождения общего курса испытуемая, в зависимости от собственных интересов, могла стать “сестрой по уходу” и работать в госпитале, либо “сестрой по обучению” и заниматься с детьми.

Диакониссы могли иметь собственность и распоряжаться ею по своему усмотрению — жалования не получали, но имели бесплатное питание, деньги на мелкие расходы, одежду, как рабочую, так и парадную: обычно носили хлопчатое голубое платье, белый фартук, такого же цвета широкий воротник и покрывало из легкой и тонкой ткани, завязывавшееся под подбородком большим бантом.

Флоренс Найтингейл описывала свою жизнь в общине следующим образом: “До вчерашнего дня у меня не было времени, чтобы умыться. У каждой из нас — только десять минут на еду... Мы встаем в пять утра. Без четверти шесть — завтрак. Пациенты затем едят в одиннадцать, а сестры — в двенадцать. Чай, ...мы пьем два раза в день... и два раза едим ржаную похлебку. Чай — в шесть и три часа пополудни, а похлебку — в полдень и семь часов вечера, хлеб и овощи дают в двенадцать часов дня. В течение нескольких вечеров в неделю мы собираемся в зале на час для чтения Библии... Здесь меня все ужасно интересует...”

Якоба Баденская - так её величали в Дюссельдорфе — дочь маркграфа (маркиза, то есть) Филиберта Баден-Баденского, ставшая (Иакобиной Юлихской) женой юлихского и бергского герцога Иоанна-Вильгельма Первого (не спутайте со Вторым, Ян Веллемом - тот был "что надо"!).

Она, красавица, прибыв по Рейну на собственную свадьбу, была встречена в Химмельгайсте женихом, сопровождавшего её отсюда в отцовский дворец в Дюссельдорфе, ставший местом её трагической смерти.

А вот что написано про несчастную Якобу в русской Википедии:

"Во время безумия мужа Иакобина превратила юлихский двор в арену дикого распутства. Земские чины принесли на неё жалобу императору, но прежде чем процесс закончился, Иакобина была найдена в постели задушенной."

Её жизнь была, на взгляд немецких историков, не распутна и "дика", а ужасно несчастна, смерть - таинственна, с криминальным сюжетом - и не верьте этому заявлению в Википедии.

400 лет назад отсчитайте. Свадьба молодого герцога Йоганна Вильгельма (Johann Wilhelm) и Якобы (Jakobe von Baden) "пела и плясала" восемь дней. Турниры, суда разукрашенные по реке плавают, огни-факелы...

Жизнь после свадьбы. Старый герцог-отец - не в себе после инсульта, умер. Герцог Йоганн подвержен приступам депрессии и мании преследования, медленно сходит с ума. Детей-наследников у Якобы нет, но её, красавицу-умницу, полюбил люд. И начинаются дворцовые интриги. Младшая сестра "дурного" Йоганна Вильгельма - по имени Сибилле - публично обвинила невестку в неверности мужу.

Якобу заточили в башне, список обвинений в безнравственности составили аж из 90 пунктов. Якоба настолько умна, что смогла грамотно опровегнуть обвинителей, болельщики уже начали радоваться её близкому освобождению.

Якобу заточили в башне, список обвинений в безнравственности составили аж из 90 пунктов. Якоба настолько умна, что смогла грамотно опровегнуть обвинителей, болельщики уже начали радоваться её близкому освобождению.

Окончания процесса не наступило, красавицу обнаружили мёртвой в её комнате-камере, объявили, что "инсульт", а свидетелям запретили, рассказывать об увиденном. Скорые скромные (и не завершённые настоящим погребением) похороны в свинцовом гробу в часовне замка, в 1820 - перезахоронение в церкви Св. Ламберта.

Говорят, до сих пор не может найти покоя - её призрак с красной лентой на шее видят то в чёрных одеяниях, то в белых...

Дюссельдорф. Чем он славится? - спрашивают туристы. С 19 века за Дюссельдорфом укрепился титул "Города Искусств". Художественная академия тому, конечно, наипервейшая причина. Художеств в городе много, как и художников.

К концу 19 века был отстроен исторический выставочный зал для художественной экспозиции. Вот эти строгие дамы фигуры - назовём их для простоты Музами - попарно украшали (будучи кариaтидами под портиком) вход в довоенный выставочный художественный зал Kunsthalle.

Read MoreОтправление от аэропорта Дюссельдорфа. Остановка называется "Düsseldorf, Flughafen Terminal A/B/C". Расписание: Bus 721. Через 27 минут в пути на этом автобусе вы на главном вокзале.

Пока не нашлись слова и не получены отзывы,пусть будет подходящая визуализация :-) вот так для меня было во время подготовки и проведения дамской программы.

встреча+чаепитие в азиатско-европейской чайной прогулка на велорикшах знакомство с "женской историей" Дюссельдорфа" аппетитный обед и кофе на городском рынке любование «блеском эпох» в музее керамики шоппинг-ориентирование за бокалом шампанского шикарно-несложный ужин в бистро шикарного отеля турецкая баня хамам «голубая лента» из семи миллионов крокусов - под проливным дождём((( походик по фешенебельному району Оберкассель два с половиной часа йоги в красивой "школе-кухне" традиционная чайная церемония в китайском центре музыкально-цирковое шоу "Рио Карнавал" прогулка по вечерней набережной Рейна средиземноморский ужин в рыбном ресторане музейное любование стеклянными шедеврами обед в бистро при музее релакс в соляном гроте званый ужин в частном стильном доме...

*ничего не упустила?

"красиво (и ярко-разнообразно-насыщенно) жить не запретишь"

В Германии есть такой - малоизвестный среди иностранцев - туристический маршрут Strasse der Gartenkunst (Дорога садово-паркового искусства) между реками Рейн и Маас.

Привожу здесь перечисление (по алфавиту) немецких садово-парковых красот, входящих в этот прогулочный маршрут на Нижнем Рейне с визуальным рядом (см. ссылки на фотографии с сайта www.strasse-der-gartenkunst.de):

Привожу здесь перечисление (по алфавиту) немецких садово-парковых красот, входящих в этот прогулочный маршрут на Нижнем Рейне с визуальным рядом (см. ссылки на фотографии с сайта www.strasse-der-gartenkunst.de):

А знаете ли вы, что русский художник-пейзажист Алексей Петрович Боголюбов, мастер русской батальной марины (испытал влияние И.К.Айвазовского), будучи «пенсионером» Академии художеств за границей, он работал в мастерских Э.Изабе в Париже и А.Ахенбаха в Дюссельдорфе (1854–1860), завоевав впоследствии славу выдающегося живописца-историографа - восторгался дюссельдорфскими феериями?..

Вот как он описывает происходящее в парке Хофгартен ("Придворном саду"):

"Летом в саду давались феерии - ума помрачение и диво смелости по художеству! На пруду ночью при бенгальских огнях (электричества ещё не было) и факелах устроено было торжество Нептуна. Началось дело тем, что на длинных чёрных гибких шестах были устроены манекены фей, окутанных длинным газом, который волшебно в воздухе крутился за летающими женщинами, то снисходил до воды, то вдруг опять облаком радуги клубился над прудиком. Музыка в кустах тихо гармонировала видению. Затем зашевелились кусты и потянулись по пруду. Из-за них, так же на невидимых шестах, вылетали райские птицы. Всё это было рассыпано декоративно по пруду. Затем из-за этой массы выплыли тритоны на золотых дельфинах, гудели в раковины, и, наконец, окружённый наядами, показался Нептун, встал, покачал трезубцем, и в одно мгновение из-за кустов вышли баядерки, нимфы и пошли плясать по воде, плеская и брызжа ногами. Вся картина ярко осветилась разноцветными фальшфейерами. Нимфы и птицы залетали над тритонами и Нептуном. Всё смешалось, красиво плясало, плескаясь, но раздался пушечный выстрел - и, вдруг, всё исчезает в одно мгновение! Да как же это нифмы у вас пляшут в воде? Это вздор, кажется, - скажет читатель. Нет, это очень просто. Под водой от её горизонта на два вершка был настлан помост, выкрашенный чёрной краской. На нём и танцевали художники с голыми ногами, правда, без трико, но эффект был ещё лучше театрального". (А.П.Боголюбов. ”Записки моряка-художника“)

В 1868 г., когда в России гостили родители цесаревны Марии Фёдоровны король Дании Христиан IX и королева Луиза, Боголюбов, устраивая праздник в Петергофе, использовал сюжеты и декорационные приёмы этой феерии.

Алексей Боголюбов повышал некоторое время свою квалификацию в Дюссельдорфе (как затем и его ученик Шишкин), в Академии художеств, учился и возмущался у Андреаса Ахенбаха, кутил и "заводил свои порядки" в местных ресторациях.

Read More"Кто пожил бы в Дюссельдорфе, будучи знакомым с другими городами Германии, тот, конечно, сказал бы: "Что это за странный город?". Но я, после долголетнего скитания во всех государствах и всяких городах, скажу, что Дюссельдорф город, как и все небольшие города, с той только разницей, что тут примешалось к бюргерству и военщине ещё художественное сословие, более интеллигентное по развитию, что и даёт месту живой и иногда буйный колорит."

А.П. Боголюбов

Это я, наконец, приступила к чтению его "Записок". Интересно!

А в прошедшие три дня у меня был именно тот очень "живой и иногда буйный колорит" :-)

Культурные связи Германии и России. Судьбы. Дюссельдорф в биографиях интересных людей. Темы, которые меня очень интересуют.

"читаю везде "Дюссельдорф да Дюссельдорф" (и это не мои слова :-) А.П.Боголюбов. Записки моряка-художника.

Это из подборки информации, которой я пользуюсь для пополнения моих экскурсионных материалов.

Дюккер "с равным основанием может быть отнесен как к немецкой, так и к русской живописной школе. Эжен Дюккер начал свой творческий путь учеником Императорской Академии художеств в Петербурге, а закончил его профессором Дюссельдорфской Академии, где преподавал более 40 лет."

Цитаты из познавательной статьи к проекту "Россия – Германия: на перекрестке культур". "Немецкий дух" в Радищевском музее.

Идея создания музея в Саратове пришла его основателю, художнику и коллекционеру А.П.Боголюбову (1824-1896) в Германии, в Дюссельдорфе. Там он учился в ателье Андреаса Ахенбаха (1815-1910), где в 1859 году познакомился с художником-пейзажистом Александром Михелисом (1823-1868), собиравшем коллекцию, чтобы открыть музей в своем родном Мюнстере (Вестфалия). "Мысль Михелиса не покидала меня, и если я основал Радищевский музей, то ему обязан" - пишет Боголюбов в автобиографических записках. Саратовский Радищевский музей, распахнувший свои двери в 1885 году, стал первым общедоступным художественным музеем в России. А.П.Боголюбов не был богатым человеком, и занимался собирательством соответственно со своими возможностями. Произведения старых мастеров - живопись, скульптура, предметы прикладного искусства приобретались им в антикварных лавках Европы. Картины современных мастеров, как правило, работы его друзей и коллег, Боголюбов покупал, а чаще получал в подарок или в обмен на свои работы.

Коллекция немецкого искусства формировалась на протяжении всей истории музея, пополняется она и в настоящее время. В ее составе картины, рисунки, гравюры, старинные книги, скульптура, предметы прикладного искусства.

Радищевский музей занимается планомерным исследованием и публикацией своих фондов. Вся живописная коллекция старых мастеров прошла комплексное технико-технологическое исследование. При изучении собрания, особенно в последние два десятилетия, были завязаны контакты с коллегами из многих музеев и научных учреждений Германии и России. В результате атрибуция ряда произведений - прежде всего старой немецкой живописи, скульптуры, рисунка, керамики была уточнена или изменена. В настоящее время издано три тома Генерального каталога музейного собрания. Подробные сведения о картинах, скульптуре и рисунке немецких мастеров, с обоснованием атрибуции каждого произведения, опубликованы во втором томе: "Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Живопись. Рисунок. Скульптура. Шпалеры. Каталог. Саратов, 2008". Произведения русских живописцев, в том числе немецкого происхождения, вошли в первый том: "Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Живопись русских художников XVIII- нач. XX века. Каталог. Саратов, 2004".

Алтарные картины на дереве ХV века – редкость для музейных собраний России. В Радищевском музее хранится несколько произведений старых немецких мастеров, написанных на дереве. Двусторонняя створка "Благовещение" и "Рождество Богородицы» нюрнбергского мастера середины XV столетия не только самая ранняя из немецких алтарных картин, но и выделяется своими большими размерами. Алтари с такими створками обычно считаются "главными алтарями" церкви. Праздничная сторона - "Благовещенье". Кажется, прихожане храма, предстоящие перед этим образом - ангелом, благословляющим Святую Деву, сложившую в молитве руки, слышали звуки торжественного гимна, написанного на свитке "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою". На будничной стороне написана более частная, интимная сцена - "Рождество Богоматери". Так как изображения на обеих сторонах доски посвящены Деве Марии, полиптих, частью которого была наша створка, скорее всего, находился в церкви, освящённой во имя Богоматери. В музей она поступила в 1920 году, ранее находилась в коллекции князя Павла Петровича Вяземского (1820-1888). Историк литературы, археограф, библиофил он обладал уникальной коллекцией немецких алтарных досок, которые, как и другие произведения доренессансной эпохи искусства Северной Европы, большинству его современников казались грубыми, варварскими. Видимо, коллекционера привлекала в них сила и глубина религиозного чувства, сближавшая эти произведения с древнерусской живописью и литературой.

Замечательным образцом искусства Северного Возрождения является "Рождество Спасителя" немецкого мастера начала XVI века. Скорее всего, это навершие небольшого храмового или домашнего алтаря. Восхищает мастерство художника, которому, в камерной и практически монохромной композиции удалось передать ощущение безграничного, преображенного божественным светом мира. Картина поступила от А.П. Боголюбова.

...

Достоинством дрезденского живописца Э.Х. Дитриха (1712-1774) современники считали умение работать в манере старых мастеров. "Турок" написан в стиле восточных голов Рембрандта. Этого мастера он особенно любил имитировать. Э.Х. Дитриху приписывается картина "Поклонение пастухов". Такой тип иконографии - так называемое "ночное" поклонение, изображающее сцену Рождества Христова в пещере, связывается с традицией религиозных представлений - "вертепов". Разнообразием жанров и художественных стилей отличается собрание немецкой живописи XIX века.

Картина "В комнате" Антона Августа Тишбейна (1720-1784) выполнена в стиле бидермейер. Автор единственного в музее немецкого "Натюрморта" - Цезарь Виллих (1825-1886) известен, прежде всего, как портретист. Две небольших, но очень красочных работы с изображением "птичьих дворов" написаны анималистами Густавом Месмером (род. 1865) и Уильямом Шёйером (1788–1879). "Скорбящая Богоматерь с ангелом", датируемая 1861 годом, одна из самых ранних религиозных картин Бернарда Плокхорста (1825-1907). Он продолжал традиции "назарейцев", стремившихся возродить монументальное искусство в духе мастеров средневековья и Раннего Возрождения. Композиции этого мастера очень высоко оценивали современники. Картина принадлежала А.И. Гучкову (1862-1936), выходцу из старинной московской купеческой семьи, члену Государственного совета, который приобрел ее, видимо, во время своей учебы в Германии.

"Женский портрет", изображающий элегантную даму в саду, написан профессором Дрезденской АХ Юлиусом Шольтцем (1825-1993) и является образцом так называемого салонного искусства.

"Пожар в лесу" мюнхенского живописца Карла Ротмана (1797-1850) - характерный образец романтического героического пейзажа. Пожар – стихия, неподвластная человеку, уничтожающая все живое, одна из самых любимых тем романтизма. Ротман, работавший, в основном, по заказам баварского короля Людвига I, стремился поднять статус пейзажа до уровня особо почитаемых исторического и мифологического жанров. Картина была показана в 1858 году на выставке Академии художеств в Мюнхене. Уже тогда она принадлежала, вместе с другими пятью пейзажами К. Ротмана, отставному полковнику конногвардейского полка А.И.Барышникову (1802-1864), лично знакомому с художником. Произведения немецких мастеров собирали несколько поколений старинного дворянского рода Барышниковых.

Несколько декоративных романтических видов начала XIX века ранее украшали стены дома Н.П. Кокуева (1854–1913/14). Семью саратовских купцов Кокуевых нельзя с полным основанием назвать коллекционерами, ведь произведения искусства приобретались ими для интерьера, украшения повседневного быта. Они руководствовались при этом своим личным вкусом и, не в последнюю очередь, разумным соответствием цены и качества. Целостную группу составляют картины мастеров дюссельдорфской школы. Почти все они поступили от Алексея Петровича Боголюбова. Он впервые увидел работы Андреаса Ахенбаха (1815-1910) и других дюссельдорфцев в 1854 году, в одном из антикварных магазинов Берлина. "Вдруг вижу "Шевенинген" Андрея Ахенбаха. Гляжу на него и оторваться не могу. Люди, паника, лошади с возами – все это в движении, с волнующими меня парусами судов и прибоем морским, тонуло в солнечной водяной пыли….. читаю везде "Дюссельдорф да Дюссельдорф"". (А.П.Боголюбов. Записки моряка-художника. Саратов 2006, C. 67). Это впечатление оказалось настолько сильным, что во многом повлияло на творческую судьбу самого А.П. Боголюбова. С этого времени он начинает собирать картины дюссельдорфской школы. В пейзажах младшего брата Андреаса - Освальда Ахенбаха (1827-1905) есть поэзия и гармония, которая так привлекла А.П.Боголюова при первой встрече "… уже Италия, но с фигурами и тонкими гармоничными тонами красок… читаю "Освальд Ахенбах",. В картине О. Ахенбаха "Неаполь. Вечер" варьируется мотив, к которому художник часто обращается с конца 1857 года. Она была куплена, при посредничестве А.П.Боголюбова, цесаревичем Александром Александровичем и находилась в его собрании, пока в 1873 году цесаревич не обменял ее на другую работу О. Ахенбаха из собрания Боголюбова.

В Радищевском музее есть пейзажи Феликса Крейтцера (1835-1876) , Юлиуса Рольмана (1827-1865), Эжена Дюккера (1841-1916). ...

Заметное место в музейном собрании занимает "россика" - заказные портреты представителей русской знати, выполненные немецкими мастерами, а также произведения российских немцев XIX века. На "Портрете баснописца И.А.Крылова", выполненном выходцем из Курляндии Иваном Эггинком (1787-1867) - мудрый, проживший долгую жизнь и не чуждающийся земных радостей человек. Характерную для немецкого искусства любовь к деталям художник сочетает с глубиной психологической характеристики. На "Портрете Анны Семеновны Загоскиной", поступившего в 1919 году из бывшего собрания дворян Юрьевичей, изображена дочь Семена Алексеевича Юрьевича – одного из воспитателей цесаревича – будущего императора Александра II. Она была замужем за Сергеем Михайловичем Загоскиным, сыном известного писателя. Автор портрета - соученик А.П.Боголюбова по Академии Художеств Карл Богданович Вениг (1830 – 1908). Его сын пошел по стопам отца, и спустя восемьдесят лет жительница Саратова подарила музею пейзаж Павла Карловича Венига (1870-1942).

Картина "`Генерал-Адмирал Апраксин` во льду на острове Гогланд" ("Ледокол во льду") - образец героического пейзажа, рассказывающего о мужественном противостоянии человека природным стихиям. Автор, балтийский немец Карл Винклер (1845-1900), - писал преимущественно старые улочки своего родного Ревеля, и этот сюжет редкий для его творчества.

Заметный вклад в развитие русского искусства внесли представители немецкого баронского рода Клодтов фон Юргенсбург. "У водопоя" Михаила Константиновича Клодта (1835-1914) – образец поэтического камерного русского пейзажа.

"Девочка с цветами" - характерная работа Карла Лемоха (1841-1910), которому особенно удавались трогательные и поэтичные образы крестьянских детей. Этот художник пользовался большим уважением коллег, любовью публики, получил официальное признание. Он давал частные уроки рисования детям царской семьи, в том числе будущему императору Николаю II. В последние годы жизни Лемох занимал должность хранителя Музея Александра III (ныне Государственный Русский музей в Петербурге).

"Итальянка на балконе" Тимофея Неффа (1805-1877) - одно из самых эффектных и привлекающих внимание произведений. Чувствуется, что ее автор испытал влияние классического искусства Италии. Уроженец Эстляндии Тимофей Андреевич Нефф учился в Академиях Художеств Дрездена и Рима. Удостоился признания в России и Европе, получил почетное членство во флорентийской АХ, был хранителем Императорского Эрмитажа. Органично дополняют "русскую" часть выставки произведения А.П.Боголюбова, который характеризуется в немецких изданиях как представитель дюссельдорфской школы. Созданные Боголюбовым виды Бонна, Кобурга, Дюркгейма, рейнские пейзажи - это прекрасные образцы европейской пленэрной живописи последней трети XIX века, объединяющие в себе присущие автору черты романтизма и реализма.

Хронологические рамки собрания немецкой оригинальной графики - от XVII до первой трети XX века. Из бывшего собрания графа В. П. Орлова-Давыдова (1856-1882) поступили два рисунка начала XVII столетия. Владимир Петрович - писатель, почетный член Академии наук, собирал рисунки старых, в том числе немецких мастеров наряду с рукописями и старопечатными книгами. Оба рисунка являются характерными образцами стиля барокко. Автор листа "Мадонны во славе" придворный художник баварских королей Иоганн Матиас Кагер (1575-1634), в небольшом листе передает вселенское ликование во славу Девы Марии. На другом листе неизвестный, предположительно, мюнхенский художник, воплощает очень популярный в эту эпоху образ ангела-хранителя .

Наиболее полно в коллекции представлены рисунки XIX века. В творчестве Каспара Давида Фридриха (1774-1840) выражен романтический дух Германии. Рисунок "Ворота кладбища" значился как работа неизвестного художника, был отнесен К.Д.Фридриху на основе прямой аналогии с его картиной "Кладбище" (1828-1830) из собрания Кунстхалле в Бремене. Здесь художник использует свой любимый прием распределения света и тени - пейзаж, расположенный в глубине, освещён сверху, а первый план погружён в сумрак, символизирующий земной мир. Рисунок находился ранее в собрании Юрьевичей. Видимо, эта работа Фридриха, как и другие произведения западных художников, приобретена в 1838 году, во время европейского путешествия цесаревича, в котором его сопровождал С.А.Юрьевич.

Автором рисунка "Притча о злом рабе" традиционно считается Вильгельм Каульбах (1804-1874), известный немецкий исторический живописец XIX века. Лист имеет необычайно большой для графики размер (960 х 703мм.) Видимо, это заготовка для одной из монументальных росписей В. Каульбаха. Популярные в немецком искусстве этого времени путевые зарисовки и изображения сражений выполнены известным баталистом Фридрихом Кайзером (1815-1890).

Коллекцию немецкой оригинальной графики XIX века дополняют пейзажные рисунки мастеров дюссельдорфской школы - Андреаса и Освальда Ахенбахов, Людвига Беккера (1855-1940), Фердинанда Хёппе (1841-1922).

Автор композиции "Люди не узнают об этом" (Г-9721) Макс Эрнст (1891-1976) - основатель первого объединения дадаистов Германии, один из лидеров эстетики "новой вещественности". Работа выполнена на картоне темперой и гуашью. Живописный вариант композиции, датируемый 1923 годом, находится в Лондонской галерее Тейт. Приобретение работы Макса Эрнста в 1994 году в Саратове стало для музея большой и неожиданной удачей.

Собрание немецкой печатной графики – одно из самых значительных и разнообразных в музее. Здесь хранятся замечательные образцы гравюры XVI–XIX веков, выполненные в разных техниках – ксилография, резец, офорт, литография. В музейном собрании немецкой печатной графики, включающем около 200 листов, особого внимания заслуживает гравюра эпохи Возрождения. Большая часть коллекции поступила в 1900 году от А.Д. Столыпина – писателя и военного, отца выдающегося реформатора П.А.Столыпина. Собрав прекрасную коллекцию европейской, преимущественно старой немецкой гравюры, он завещал ее Радищевскому музею. Это листы с досок Альбрехта Дюрера (1471-1528), Ханса Бальдунга Грина (1484-1545), Генриха Альдгревера (1502-1555/1561), Лукаса Кранаха (1475-1553), Мартина Шонгауэра (1445/50-1491), Виргилия Золиса (1514-1562). Творчество Х.З.Бехама (1500-1550) представляет серия "Крестьянский праздник или двенадцать месяцев" (1546), а также отдельные листы. Представлена также печатная графика эпохи барокко и рококо – преимущественно, библейские и аллегорические сюжеты. Музей обладает значительной коллекцией литографий XIX cтолетия – пейзажи, портреты, жанровые сценки. На выставке преобладают гравюры мастеров XVI века, большая часть которых публикуется впервые.

Немецкая собрание декоративно-прикладного искусства многочисленно и разнообразно по составу. Музейные интерьеры невозможно представить без мебели, сделанной мастерами Германии, особенно без богато украшенных скульптурным декором шкафов XVII века. Центральную арку второго этажа музейного здания украшает знаменитая ваза с камеями, сделанная по заказу

кайзера*!*Фридриха Вильгельма IV на Берлинском фарфоровом заводе в 1846 году и подаренная им министру иностранных дел России Карлу Нессельроде (1780-1862).Произведения знаменитой Mейсенской фарфоровой мануфактуры, а также Берлинского завода, фабрик Тюрингии и Баварии покорили весь мир. Россия не стала исключением – в коллекции Радищевского музея более 800 предметов, поступавших на протяжении всей его истории. Немецкий фарфор украшает постоянную экспозицию, посуда и мелкая фарфоровая пластика востребованы на многочисленных выставках. Избранные для выставки экспонаты позволяют получить представление о разнообразии форм и росписи, техническом совершенстве немецкого коллекционного фарфора.

Наиболее полно представлены изделия XVIII-XIX веков - Мейсенской, Берлинской и других мануфактур Германии. От основателя музея поступило "сорок вещей старого саксонского фарфора". В 1920-е годы много предметов было получено из Государственного музейного фонда, а последнее значительное пополнение произошло в 1970 году, когда саратовский врач Ольга Александровна Гордеева, собравшая прекрасную коллекцию фарфора, в основном немецких заводов, завещала ее музею. Выставка дает возможность сравнить оригинальный саксонский фарфор с изделиями, выполненными по моделям Мейсена на русских мануфактурах - их использовали и завод Гарднера, и Гжельский керамический центр на протяжении всего XIX века. Большая часть предметов публикуется впервые.

КНИГИГЕРМАНИЯМузей обладает значительным фондом старой немецкой книги. А.П.Боголюбов изначально определил два направления его формирования, собирая издания, представляющие художественную ценность (фонд редкой книги) и книги для практического использования - разного рода справочники, каталоги выставок и собраний, пособия для художника, приобретаемые им лично для себя и для библиотеки рисовального училища.

Великолепным образцом искусства книгоиздания XVIII столетия является многотомная Естественная история Буффона, переведенная с французского и изданная в Берлине в 1772 -1777 гг. (Buffon,G.L.L.. Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere"; Buffon,G.L.L. Naturgeschichte der Vögel). "Каталог Большой немецкой выставки 1895 года" (Grosse Kunst-Ausstellung.1895.Katalog) находился в библиотеке основателя музея, по его завещанию поступил в Боголюбовское рисовальное училище. Широко представлено книжное искусство эпохи модерна. Примером сотрудничества поэта и художника является выпущенное в 1891 году в Мюнхене издание поэмы Юлиуса Вольфа "Лорелея" с иллюстрациями Вильгельма Крау и Людвига В. Хойпеля : “Lurlei: Ein Bilder-Cyclus zu Julius Wolff's gleichnamiger Dichtung von W. Kray und L. W. Heupel”.

В книжном фонде музея – несколько многотомных серийных изданий по истории и теории искусства, изданных в Германии на рубеже XIX –ХХ веков, в частности, "Кunst und Künstler der erster Häfte des 19. Jahrhundersts. Hrsg. von Robert Dohme., “Künstler-Мonographien” и других.

РУССКО-НЕМЕЦКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИОбзор музейной коллекции показывает, что немецким искусством в России интересовались представители самых разных слоев русского общества - и представители высшей русской знати, и чиновники, и купцы. К уже названным именам собирателей немецкого искусства необходимо добавить имя графа Анатолия Нессельроде, владельца имения "Царевщина" в Саратовской губернии, внука знаменитого министра иностранных дел Российской империи Карла Нессельроде. Кроме вышеупомянутой "вазы с камеями", в его собрании находились античная скульптура и картина "Сельский праздник" мастерской Давида Тенирса Младшего (1610-1690). Очень много для русской культуры сделал В.В. фон Мекк (1877-1932), финансировавший выставки и издание журнала "Мир искусства"(1898-1904), а также "Русские сезоны" Сергея Дягилева в Париже. ...

Татьяна Савицкая, куратор выставкиИсточник информации: Сайт "Новости Радищевского музея"

Заинтересовавшаяся читательница попросила поделиться информацией про художника Ивана Шишкина, "стажировавшегося" в Дюссельдорфе в местной академии художеств в 1864-65 годах.

Надо признаться: я тоже не всё знаю, поскольку специально этим вопросом не занималась. Но то, что мне показалось интересным, покажу.

Из писем Шишкина, отправленных из Дюссельдорфа

И. В. ВОЛКОВСКОМУ:

"Дюссельдорф. 15 сентября 1864

Любезнейший Иван Васильевич. ... Здесь, брат, лето было из рук вон. Положительно из рук вон, целое лето, и до сих пор погода ужаснейшая. Я в начале лета был на озере 4 кантонов, а потом перебрался в Дюссельдорф и оттуда ездил часа за 4 от Дюссельдорфа, там были из наших Каменев московский и Дюккер, можно было бы работать. Места очень хорошие. Теперь я в Дюссельдорфе нанял мастерскую и теперь работаю. ... Пожалуйста, напиши поскорее. Я теперь сижу без денег и, несмотря на то, едем с Каменевым на выставки в Брюссель и Антверпен. Надо же посмотреть и голландцев, и тогда довольно, домой. А Париж, брат, черт знает, что такое. Вавилон, совершенный Вавилон. Но об нем расскажу, когда увидимся. Прощай. Твой весь Иван Шиш[кин]"

И. Д. БЫКОВУ:

"Дюссельдорф. 29 сентября 1864 *про вариант-набросок будущей картины «Вид в окрестностях Дюссельдорфа»

Сюжет картины таков: «После грозы», на среднем плане остатки разбитого и сожженного молнией дуба, от которого частью будет виден дымок и прочее. Надеюсь, что Вы этим сюжетом будете довольны. Это из Тевтобургского леса, где я нынче провел дождливое лето. Кстати, нынче лето было здесь, да и везде, короткое, по крайней мере в Швейцарии и даже в Италии была прескверная погода. Надеюсь, что эта картина не будет этюд. ...Так вот какие вещи, добрейший Николай Дмитриевич, а всетаки дело скверное, я здесь за границей совершенно растерялся, да не я один, все наши художники и в Париже, и в Мюнхене, и здесь, в Дюссельдорфе, как-то все в болезненном состоянии - подражать, безусловно, не хотят, да и как-то несродно, а оригинальность своя еще слишком юна и надо силу. Желаю Вам всего хорошего. Остаюсь с исти[нным] почтением Ваш покор[ный] слуга Шишкин."

И. В. ВОЛКОВСКОМУ:

"Дюссельдорф. 27 февраля 1865

Любезный Волкач, ...При сем удобном случае поделюсь с тобой некоторого рода удовольствием, которое я имею случай ощущать. Видишь ли в чем дело: я по вечерам кое-когда порисовывал пером, и таким образом нарисовал 3 рисунка - вышли они очень недурны, я и возымел желание выставить их на здешнюю постоянную выставку и, что весьма нелегко, не бывши членом. Но как бы то ни было, а я выставил. ... я теперь сделался здесь известным, где и куда нейдешь, везде показывают, пошел вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует, и можешь себе представить эту картину - словом, успех неожиданный и вдобавок один рисунок еще куплен на здешнюю постоянную выставку, рядом с Андр. Ахенбахом и Лессингом, (Лессинг Карл Фридрих (1808-1880) - немецкий живописец. Пейзажист и автор исторических картин. Представитель дюссельдорфской школы.) рисунки которых тоже там красуются, следовательно, и мой будет там же. Жаль цену назначил весьма ничтожную - 50 талеров. Заметь, что здесь [у] иностранцев не покупают - это так редко, а особенно у русских. Я никак не думал, что и понравятся, а не то, что купят. ... так вот, видишь ли, это ведь чудо [. . .], и теперь Дирекция выставки меня уже просит, чтобы я выставлял все, что только хочу... ...Прощай, кланяйся всем, в особенности Джогину и его семейству, - тороплюсь, брат, писать, ждут меня товарищи, один из них еще немец, идем на маскарад дурачиться. Будь здоров. Иван Шишкин. ...Письмо это осталось до утра и сегодня принесли мне лист журнала Dusseldorfer Anzeiger, (Дюссельдорфский вестник (нем.).) в котором с помощью переводчика можешь узнать, что говорят о моих рисунках - это, заметь, чужой голос. Ведь хорошо, не правда ли? А что, не будет подлостью или самохвальством перепечатать эту статью в русской газете? Мне кажется, тут ничего нет подлого, кроме как публикации - посоветуйся с Джогиным и сделай так, как он заблагорассудит."

И. В. ВОЛКОВСКОМУ:

[Дюссельдорф. Апрель] "Числа но знаю. На днях будет май (кажется) 1865

Любезнейший Волкач, Спасибо тебе за письмо и особенное спасибо за хлопоты при продаже моей (нрзб). Рад как нельзя больше. Деньги остальные оставь Дарье Яковлевне - мне они понадобятся, - я приеду в Россию гол как сокол... Я в последнее время сделался совершенно негодный мальчишка, решительно ничего не работаю, а шляюсь и мотаю деньги с хорошенькими девочками. Весна, да и какая здесь весна, просто из рук вон хороша. Мастерская теперь каземат совершенный. Вот уже три недели я все жду ненастья, чтобы начать кончать мои работы. Прощай, кланяйся всем. Остаюсь твой Иван Шишкин"

Вот что есть ещё на тему пребывания Шишкина в Западной Европе - из книги Ф.Мальцевой ' Мастера русского пейзажа ':

"Весной 1864 года Шишкин жил в Дюссельдорфе, а летом, вместе с приехавшим туда Л.Л.Каменевым и Е.Э.Дюккером работал на этюдах в Тевтобургском лесу. В том же отчете Шишкин сообщал в Академию Художеств, что он ездил в Женеву со специальной целью посетить мастерские Калама и Диде. Но встреча с Каламом не состоялась, так как последний в это время уехал в Италию и в том же году умер. Таким образом, укрепившееся в литературе о Шишкине мнение, что его творчество формировалось под непосредственным влиянием Калама и что будто бы Калам был его учителем за границей, не имеет никакого реального основания. Очевидно, Шишкин ограничился обязательным в годы пребывания в Академии Художеств копированием некоторых оригиналов и литографий этого известного тогда швейцарского пейзажиста. Работам Диде Шишкин дает в отчете, хотя и краткую, но очень смелую и самостоятельную оценку, отмечая в его картинах последнего периода излишнюю сухость и однообразие. Отнесясь весьма вдумчиво и критически к общему направлению, которое приняло в то время развитие искусства в Западной Европе, Шишкин с большой строгостью в оценках подходил ко всему, с чем встречался в своих личных занятиях. Живописный материал, оставшийся от этих лет (1862-1865), составляют пейзажные этюды с натуры и картина, написанная для петербургского коллекционера Н.Д.Быкова «Вид в окрестностях Дюссельдорфа». Живя за границей, Шишкин много работал по рисунку пером. Его рисунки пейзажей получили за границей признание среди знатоков искусства и создали молодому художнику славу. В то же время Шишкин изучал искусство гравирования на меди. В 1865 году Шишкину было присуждено звание академика. Торжественный акт присуждения звания свидетельствовал о завершении всех этапов художественного образования, о зрелости таланта и о полной вооруженности художника всем богатством профессиональных навыков и знаний, с которыми он может приступить к решению самостоятельных творческих задач. Позади остался весь долгий путь учения: и Московское Училище Живописи и Ваяния, и пейзажный класс Академии Художеств, и отеческая опека Мокрицкого. В том же году Шишкин вернулся на родину. Жизнь вдали от родины была тягостна для молодого художника - угнетающе действовала оторванность от друзей и невозможность работать над тем, что непосредственно влекло к себе его творческие интересы. Но, может быть, самым тяжелым была для Шишкина атмосфера всей художественной жизни на Западе, он чувствовал себя там вдвойне одиноким среди пестрого калейдоскопа различных направлений, школ и всех ухищрений модных художников. Передавая свои впечатления от западного искусства, он подвергал его строгой критике и судил его так, как мог в то время судить только русский художник, воспитанный на высоких принципах идейного искусства. «Касаясь вопроса о Мюнхенской школе вообще, - пишет Шишкин в отчете, - невольно придется бросить беглый взгляд и на требования публики, тем более, что она часто обусловливает труды художников. Здесь как число художников, так и людей, интересующихся искусством, весьма большое, но публика ли виновата в замечаемой неоконченности картин, или художник испортил взгляд ее - не знаю, однако, ходя по выставкам я видел весьма мало картин гармоничных. Поэтическая сторона искусства нередко убита здесь материальностью красок и самой работы. Публика, кажется, не требует очень многого, «сюжеты жанристов часто лишены интереса и ограничиваются сладкими сценами обыденной жизни; отсутствие мысли в картинах этого рода весьма ощутительно». На протяжении всей жизни за границей Шишкин не смог преодолеть этого чувства, и тяга в Россию была тем сильнее, чем ближе был день возвращения."

Есть у нас в городе общество "Инициатива Pro-Дюссельдорф" Они придумали осенью 2005 года акцию одну замечательную: "Нарцисс для каждого дюссельдорфца". Тогда при материальном содействии спонсоров добровольцами на 44 лужайках (разбросанных по всему городу) были посажены 588 095 луковиц - точно по числу жителей города. Теперь за пять лет эти луковицы ещё и размножились сами-по-себе и радуют бесконечно! Да и население выросло: в 2014 году родился 600-тысячный дюссельдорфец.

Их же надо благодарить за идею с крокусами и её воплощение. Охотно повторюсь про праздник цветения крокусов: всё в цветах, голубых крокусах! Вот, в парке на Рейне, "Голубая лента"!

Этот город великолепен в море цветов, а я счастлива, что этот город - мой!

Автор журнала «Всё о Дюссельдорфе», градовед и гид по Дюссельдорфу.

Автору приятно

получать отзывы

от читателей

и экскурсантов

АНОНСЫ

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите мне на mydusseldorf@gmail.com

В Европу!

Германия-онлайн

Посольство Германии

Чарующее путешествие

Deutsche Welle

Копирование материалов разрешено только с указанием автора и ссылки на цитируемую статью

При поддержке design-ed.ru