"... в "Страшном суде" он помещает слева красивый готический портал и справа пылающий замок, - все на одном сплошном золотом фоне, испещренном, к тому же, совершенно условными гравированными лучами, исходящими от Верховного Судьи.

В "Мадонне с фиалкой" (Кёльнская Семинария) Лохнер завешивает половину фона узорчатым ковром, как бы умышленно подчеркивая, что изображение мира он считает лишним.

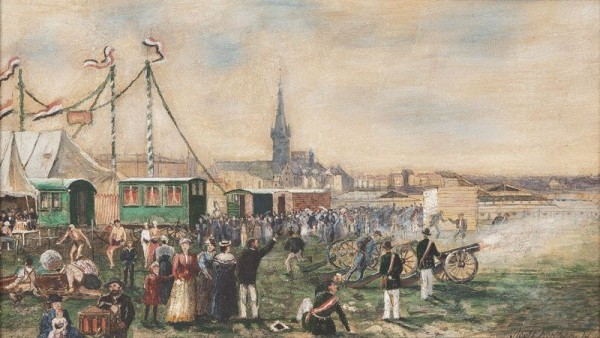

В картинах кёльнской школы, предшествующих приезду Лохнера, замечается ещё большая отчужденность от внешнего мира, и это тем более странно, что Кёльн лежал ближе всего к Нидерландам, откуда вышли братья Лимбург и где работали ван Эйки.

В алтаре Св. Клары (в соборе), содержащем всевозможные эпизоды, встречаются лишь два схематических деревца в "Бегстве в Египет" и два таких же деревца в "Возвещении пастухам". Ясли изображены в виде алтаря на столбиках, из которого Младенец тянется, чтобы поцеловать Мать. Животные нарисованы без тени наблюдательности. В других ранних кёльнских картинах нет и этих слабых намеков на жизнь и природу. Фоны композиции застилает сплошное золото.

...В картинах вестфальского мастера Конрада (триптих в Бад-Вильдунгене) мы встречаем большую наблюдательность в изображении животных: борзых собак, лошадей. В то же время Конрад украшает свои композиции архитектурными мотивами готического характера, в которых старается передать некоторую глубину и выпуклость.

Любопытную смесь готических и византийских мотивов представляет другое раннее "Распятие" в Кёльнском музее, где мы видим нагромождения во вкусе старинного "палатного письма", тогда как в самой глубине изображены острые горы с рыцарскими замками. В этой же картине поражает страсть художника к диковинным в то время ракурсам, которые ему, однако, совсем не удаются.

Мастерство было на Рейне, движение - на юге. Надо, впрочем, прибавить, что к концу века эта разница становится менее заметной, и нидерландские приёмы проникают через вторые и третьи руки в южные центры, пока, наконец, Дюрер и его последователи не основывают новую "немецкую школу".

Кёльн остается и после того приверженцем нидерландцев, и к тому же он в это время наводнен нидерландскими художниками. Лучший "кёльнец" XVI века, Бруин, был на самом деле голландским выходцем.

В ряду кёльнцев второй половины XV века особого интереса заслуживает неизвестный художник, значащийся в истории живописи под именем "Мастера Жизни Марии", по серии картин в Мюнхенской Пинакотеке. Это один из самых пленительных техников школы: нежный, тщательный, гибкий и прямо элегантный. Краски его приведены к чарующим созвучиям. Чего только стоит хотя бы розовый тон постели, на которой лежит св. Анна, только что родившая Марию. Тем более поражают в этом художнике неловкости и архаизмы. Не говоря уже о том, что он упорно сохраняет золотой фон (даже в этой сцене "Рождества Марии"), он совершенно беспомощен и в расстановке фигур, в передаче их взаимных отношений, в перспективе. ...

Удачнее в смысле пейзажной композиции "Встреча Марии и Елизаветы"... Сама по себе, однако, эта картина - восхитительная сказка, фантастический характер которой значительно усиливается благодаря золотому, отсвечивающему вечерним заревом, фону. Не следует забывать, что и Мемлинг немец по происхождению, - он отличается от прочих нидерландцев большим лиризмом, большей умиленностью.

У "Мастера Жизни Марии" все носит этот характер тихой, слегка грустной идиллии. Что-то бесконечно трогательное сказывается хотя бы в том, как сидит вдали печальный Захарий у городских ворот, как прикорнула к ногам хозяина собака, как спускается оттуда к первому плану между зелёными лужайками светлая дорога, перерезанная на полпути калиткой, - все уютные, "чисто немецкие" мотивы, которые должны были впоследствии особенно радовать души романтиков: Швинда, Людвига Рихтера. В позднейших картинах "Мастер Жизни Марии" еще ближе подходит к нидерландцам и иногда решается заменить золотой фон открытым небом. К сожалению, круг его творчества далеко еще не выяснен и не разграничен.

Остальные кёльнцы движутся в тех же нидерландских рамках и остаются верными церковному архаизму. Всем им присуща милая нота сказочности. По примеру Лохнера они любят завешивать половину картины брокатами, но из-за этой преграды решаются иногда показывать и "верхи" пейзажа: фантастические города, деревья, шпили соборов, холмы с мельницами и бургами, острые горы, широкие реки. Из этого видно, что даже церковникам-кёльнцам было не одолеть надвигающейся отовсюду радости бытия, интереса к мирской суете.

Примерами, подтверждающими сказанное, могут служить "Группы святых" "Мастера Славы Марии" ("Verherrlichung Maria") в Кельнском музее, "Алтарь св. Варфоломея" "Мастера Святого Варфоломея" в Пинакотеке и, наконец, "Мария со святыми" "Мастера Святой Родни" (Meister der heiligen Sippe) в Кёльнском музее. В последней картине, впрочем, видно из-за брокатной занавеси и двух колонн позади только небо.

Иногда они дают и полную волю этому вторжению природы в замкнутый мир церковных изображений, и в этих случаях они окончательно теряют свой специфический кёльнский характер... "Святая Родня" "Мастера Святой Родни" в Кёльнском музее - совершенно брюггская или брюссельская картина. Позади трона, на котором сидят св. Анна и Мария с Младенцем, открываются по обе стороны виды на башни, капеллы, поля и луга...

Если чем отличается кёльнский художник от своих соседей-нидерландцев, так это лишь большей вялостью форм - видно, что он их только перенял, а не сочинил или нашел".

<

<

(-: спасибо Ирине К. за фото :-) Хорошо маскируюсь?)

(-: спасибо Ирине К. за фото :-) Хорошо маскируюсь?)