Физико-географическое пространство города.

/Города. Что в них для нас? Здесь формируется менталитет городского человека и его восприятие городской среды, а также и «расшифровки» знаков окружающего мира, интерпретации мира и самого себя. Это профессор Ю.Ц.Тыхеева, доктор философских наук раскрывает в своей работе "ЧЕЛОВЕК В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ" следующие аспекты (подчёркивания мои):

Физико-географическое пространство города. "Город выступает организацией внешнего (по отношению к городу) и его внутренней пространственных структур. Город представляет собой соединение двух сторон пространства – внешней, объективной, географической, природной, независящей от человека, и внутренней, рукотворной, созданной человеком, архитектурной, организованной по законам не только целесообразности, но и красоты.

Город выступает формой упорядочивания мира, выражением соотношения человека и мира, соотнесением обжитого человеком пространства с мировым пространством, дает ему культурные координаты («обитаемое и необитаемое», «далекое и близкое», «около, вне, внутри» и т.п.). Внутреннее пространство города, организованное, обозначенное улицами, площадями, домами и другими сооружениями, структурирует не только само себя, но и создает особую городскую мультикультурную атмосферу, диктует род занятий людей, тип их общения между собой, образ жизни.

При создании города на первый план выдвигается воля человека – архитектора и проектировщика. В архитектуре города, в его планировании мы сразу наталкиваемся на причудливое сплетение необходимости учитывать физическое пространство города (его ландшафтное местоположение, географические, климатические, пространственные особенности) с одновременным его ментальным пониманием (назначением, смысловым значением как отдельных объектов, сооружений, зданий, их взаимным расположением, так и их общей совокупностью), с тем как город понимается, воспринимается и рассматривается человеком.

Внутреннее пространство города организуют архитектурные сооружения, расставляя своего рода маркеры городского пространства, размечая его, диктуя взаимный «знаковый вес» отдельных сооружений, частей города и города в целом. Человек одновременно и диктует этот своеобразный архитектурный «текст» и прочитывает его.

Основные различия в городской планировке в какой-то степени исторически обусловлены: прямоугольно-решетчатая, линейно-лучевая и радиально-концентрическая. Особенно ярко эти различия проявляются в развитии средневековых европейских городов.

Прямоугольная структура пересекающихся улиц восходят своими корнями к античным временам, позднеримскому «сите».

Линейно-лучевая структура представляет собой вариацию прямоугольной, только улицы расходятся от одного центра лучами.

Радиально-концентрическая планировка указывает на своего рода иерархию организации пространства по значению (тогда в центре располагается главное административное здание, религиозный центр, жилище правителя), или же по времени сооружения (тогда в центре самые старые здания). Такая планировка характерна для «стихийного» города, в отличие от основанного по плану.

В то же время более жесткая упорядоченная структура прямоугольной или лучевой планировки наводит на мысль о более жесткой социально-политической организации общества, нежели радиальная. Так пространство приобретает дисциплинирующие свойства, диктует формы поведения человеку.

Итак, город представляет собой особую структурирующую организацию физического и географического пространства, деформирующую природную пространственную структуру и создающую свою собственную – внешнюю и внутреннюю. Город с самого своего первого появления разрушает ландшафт, внося изменения в его природную структуру. Он обладает собственным физическим пространством, выступает самостоятельным географическим объектом, влияет на окружающее географическое пространство, вовлекая его в разнообразные взаимосвязи.

Внутреннее пространство города можно воспринимать и как физико-географическое, и как антропологическое, организованное человеком, сообразуясь с его потребностями. Антропологический характер пространства города проявляется в его внутренней организации, направленной на удовлетворение потребностей человека: жилище, безопасности, общения, управления, обеспечение продовольствием и водой, санитарно-гигиенических требований, и, сугубо человеческой потребности, - эстетической.

Как физико-географическое пространство город проявляется в его приспособленности к природным условиям: климату, рельефу, местности, растительности, строительным материалам, привлекаемым в качестве материала, создающем пространство города, его здания и собственную городскую телесность.

Обе стороны, характеризующие физико-географическое пространство города, тесно переплетаются между собой, постепенно формируют облик города, диктующий его сходство и единство с другими городами и резко отличающие один город от другого, придающие тому или иному город неповторимый облик и семиотическое значение."

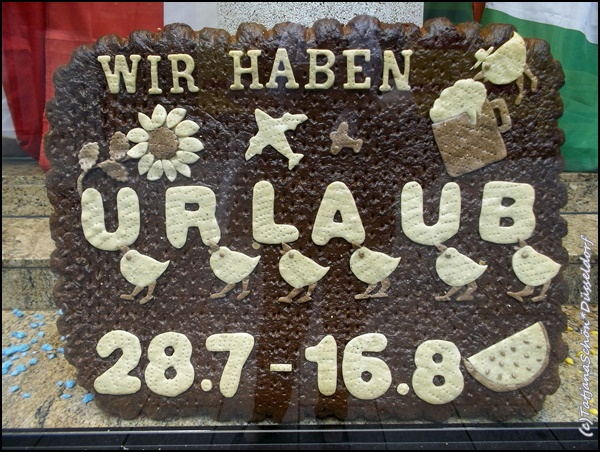

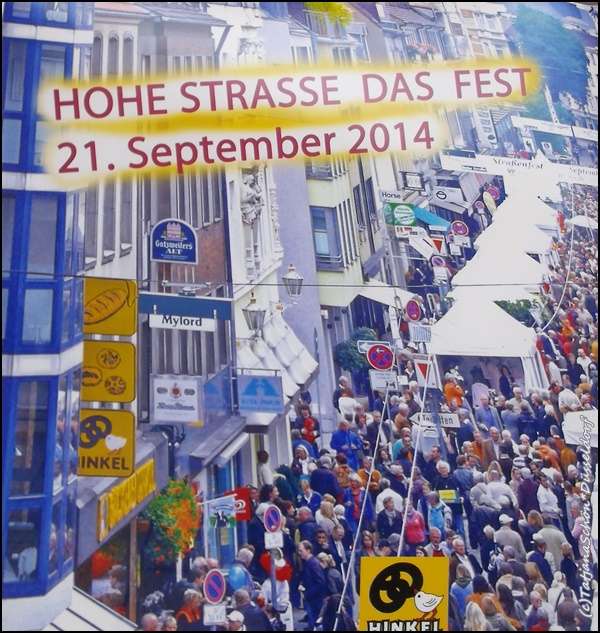

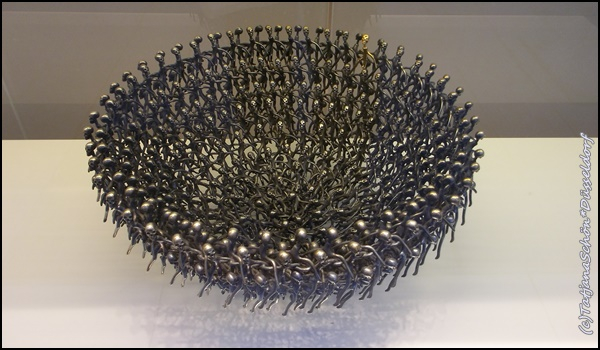

Тому, кто дочитал, картинки с музыкой :-) и без слов в награду!

Это я уже задумываюсь над следующим проектом из серии "Наблюдения за городом".

4.

4.