Январь уже прошёл. Почему-то много всего происходит. Не успеваю записывать. Так вот. О начале года 2015. Принимала гостей - первым делом, то есть: 1 января. Утка с (удивившим) пряничным соусом, придуманный салат, чёрно-белая закуска. А сначала читала и украшала стол.

А 3-его января была первая экскурсия и мелкий противный дождь. В целом в январе было холодно, но с перерывами и цветочками. Две ветренные экскурсии (при очень сильном ветре) провела. Туристы у меня есть и даже достаточно. Холодно-морозно было во второй половине месяца.

Интересно читать. Про Якобу дочитала (как "Три мушкетёра) перед сном, каждый раз порываясь схватиться за перевод. Про другую Якобу рассказала. 32 заметки на сайте оформила.

А у меня в избе (-читальне) дома такие тест-картинки (новый фотоаппарат).

Традиционно в январе много приглашений (у родственников и в кругу друзей - дни рождения). Профессиональное: вечер был (громкий) по приглашению тур-конторы города, с экскурсоводами (вот уж, громкоговорители). Ужин дня рождения Марлены в Бенрате. Там много дерева в оформлении и старья, стены оклеены старыми местными газетами. Хорошо и вкусно кормят. Приятное обслуживание и недорого. Вот их сайт.

Билеты на общественный транспорт подорожали.

Ездила в Эссен. Много фотографий (проверяю новый аппарат, ага). На выставку японо-модерно-экспрессионистскую попала таки. Хорошо, но народу много. И мыслей много тоже. Фотографии есть, можно и уложить в сеть. А вот мысли и впечатления и записать стоило бы. Мне кажется, что это помогает жить, когда записываешь, понимаешь смысл увиденного.

Сначала просто-так-фото старого (и года, и фотоаппарата), потом под чертой и звёздочками - нового года и аппарата.

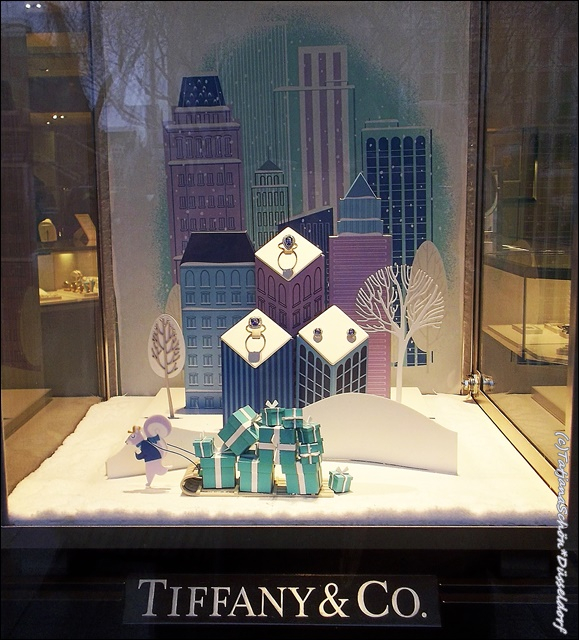

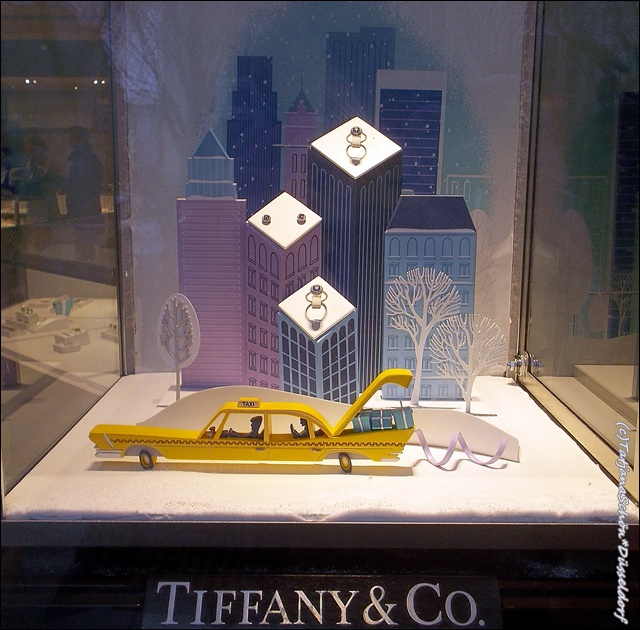

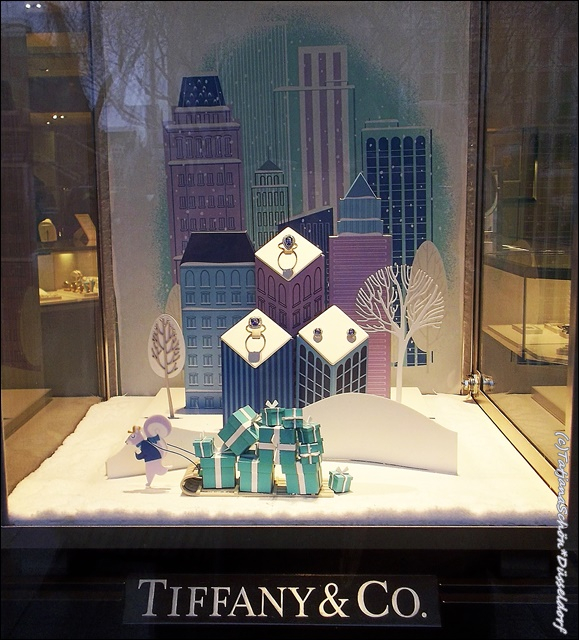

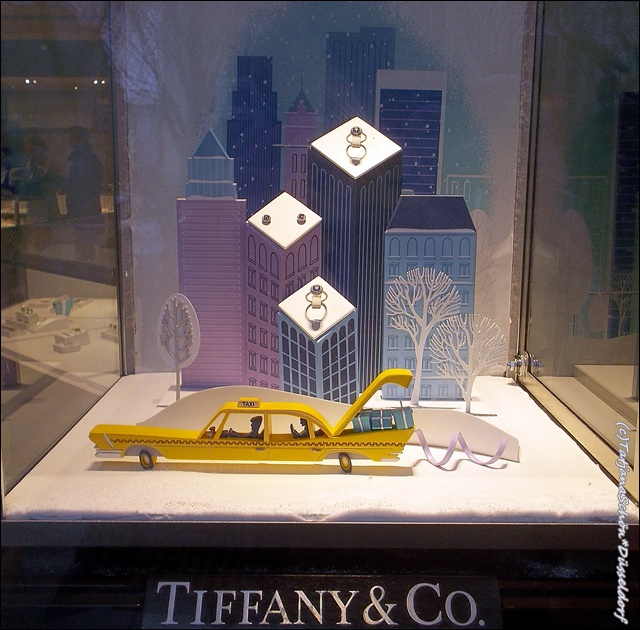

Это в витрине на Кё. Нравится городская тематика. Тиффани не может без Нью-Йорка, а я не могу пройти и не "щёлкнуть" этот "мультик".

Вот ещё квартал снимок.

А у конкурентов - деревня. И драгоценности по снегу ещё не накидали. Это до открытия магазина, а на ночь все дорогущие "бирюльки" в сейф убирают.

Фотоаппаратик справляется с зимой на витрине. Сосульки!

Вот на вокзале...

Вот последнее фото года, как бы. Что пили в ночь 31 декабря, точнее: разливали 31.12.2014, а пили 1.1.2015.

Французское, игристое, но не шампанское (заметьте)).

А вот что с новым "вытворяется".

Это на Кё, 7.1.2015 в 13:15. А тени - длиннющие! Солнечный день один, встреча-разговор в книжном магазине и длинные тени + фото синего неба. При этом сделала - фото открытие (это когда разглядываешь фото и находишь загадочное, что без этого снимка не было бы замеченным). Есть о чём поломать голову.

Иду в этот универмаг. С зумом фотографирую под высоченной крышей фриз.

Я знаю, что там фрукты (и плоды кофе) изображены, спасибо зуму! Но этот зум так хорош, что я теперь ещё и на углу фруктовой ленты "загребущую" руку разглядела.

Невероятно, что скульпторы понапрятали от нас вытворяли в то время. (о, кажется, у меня есть подборка про такие "секретики" во многих местах).

Этот вот маскарон уважаю. Всем показываю "нос" и всё остальное "на лице". А синее небо оно само по себе. Было в тот день.

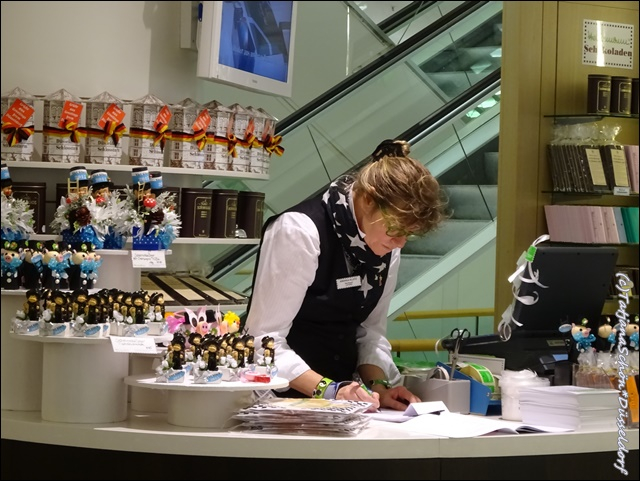

А это уже универмаг внутри.

А дальше всё с зумом.

Людей можно фотографировать, они не видят. Я же далеко))

Вот мой излюбленный "архитектурный" ракурс. Нагромождение крыш и стен.

Между прочим, через бликующее стекло, но зум и с этим справляется. И я вижу на стене слева отражение "бутылочно-зелёного" стекла эркера здания напротив (на верхнем фото - справа).

А на стене этой высоко (для глаз прохожего) я вижу с зумом вот этот герб. С чего это они? Здание - начала 20 века...

Это я в книжный зашла. Многоэтажный. Там вот такие "панорамные" окна. А в книжном магазине на полу под надписью "Родина" (с припиской "наш город") продаётся ... мёд. Что пчёлы города на крыше музея насобирали. Высший пилотаж. Город-музей-пчёлы-книжный магазин.

Куплю в следующий раз. Балдёж.

Там же можно купить план Дюссельдорфа на зонтике.

А вот у дома моего ждал меня первый цветок этого года.

Скоро весна, значит.

С макро фотоаппарат тоже справляется.

А на соседней улице ёлки валяются. И не одна. На этой неделе (к 9.1.) их заберут мусорщики, специальной машиной и вывезут.

А у людей в садиках свои ёлки в перемешку с рододендрами растут.

И в зарослях бамбука теряются.

И ещё в паре шагов от моего дома - сосна, красавица.

И на амбровом дереве "пумпоны".

В старой берёзе высоко сидит голубь дикий. Но я к нему с зумом, опять же.

Дикий не по характеру, а потому, что от "городского" отличается. Крупнее и по-русски "вяхирем" величается.

А потом был дождливый (очень) день. И такие фото.

Это я под куполом Аахенского собора. Зонт у меня такой, да. Мозаичный)

Его я в 2014 году себе в Аахене "позволила". Туда ездила в конце января. В дождь.

Под дождём мокнет всё. Жёлтые цветы кустарника магония.

Красноватые пока-не-определила-что-такое.

И стволы гладкие. В дождь кажутся ногами слона. Кожаные.

...

...замечаю затоптанную этикетку - сердце, корона, виньетка (девочковое такое))).

...замечаю затоптанную этикетку - сердце, корона, виньетка (девочковое такое))).

...был в этот день удивительный (и немецкий "нордический"), поразила босоногая девушка - и в трамвае и на улице - совсем босиком.

...был в этот день удивительный (и немецкий "нордический"), поразила босоногая девушка - и в трамвае и на улице - совсем босиком.

Я - в недоумении.

Я - в недоумении.