"Символические сорняки" на алтарном складене "Поклонение волхвов" в Кёльне.

/Трава-мурава, а в ней - подорожник, фиалки, анютины глазки, незабудки, малоизвестные дубровка, гравилат, копытень - всё это на алтаре в Кёльнском соборе (алтарный складень "Поклонение волхвов" создан приблизительно в 1426 году и является одним из главных сокровищ католического собора).

Биолог Элизабет Комес смогла каждую былинку на полотне рассмотреть (!), расшифровав спасительные и целительные символы, описала эту алтарную флору в своей книге "Один райский сад".

Биолог Элизабет Комес смогла каждую былинку на полотне рассмотреть (!), расшифровав спасительные и целительные символы, описала эту алтарную флору в своей книге "Один райский сад".

Elisabeth Margarete Comes "Ein Garten Eden".

Средневековый художник Штефан Лохнер (Stefan Lochner) изобразил около 40 различных растений и трав, после 10 лет кропотливого анализа Элизабет Комес удалось идентифицировать 33 из них... Интересно!

Далее цитирую материалы сайта "Немецкая волна".

"И что поразительно: Лохнер, который был не только известным живописцем, но и ботаником, остановил свой выбор исключительно на лекарственных растениях. Для работ Лохнера была характерна любовь к символике, любая деталь несла определенную смысловую нагрузку. Какую? Комес попыталась это выяснить.

...Алтарный складень был написан первоначально не для Кельнского кафедрального собора, а для капеллы городской ратуши (в собор он попал лишь в XIX веке). Что определило, если можно так выразиться, сверхзадачу художника: картина должны была отводить беды от города Кельна и его жителей. Поэтому и был избран сюжет "Поклонение волхвов", ведь три волхва (или три "короля", как их принято называть в западных конфессиях) - главные покровители Кельна, их мощи как раз и находятся в готическом кафедральном соборе.

Боковые створки алтаря также показывают сцены из жития "своих" святых Урсулы и Гереона, погибших за веру у ворот Кельна. Святая мученица Урсула приняла смерть вместе с 11 тысячами дев, которых она обратила к вере. Гереон был солдатом фиванского легиона, состоявшего, в основном, из христиан. Легион послали усмирять братьев по вере, но солдаты отказались сражаться. Они были убиты в Кельне и брошены в колодец, на месте которого сейчас стоит церковь Св. Гереона.

В общем, роль святых - своеобразных патронов Кельна - понятна. Что касается флоры под ногами персонажей трехстворчатого алтаря, то это не просто, как можно было бы подумать, справочник "спасительных" лекарственных растений: подобная примитивная прямолинейность столь выдающемуся мастеру кельнской школы, как Штефан Лохнер, была чужда. Так, Элизабет Комес обращает в своей книге особое внимание на... сорняки. Скажем, на вьюнок полевой - хорошо известное многим садоводам и огородникам растение с длинными стеблями, большими раструбами цветков и ползучим разветвленным корнем. Избавиться от этого сорняка очень трудно: корень вьюнка, на полметра уходящий в землю, почти невозможно выкорчевать. "Это - символ христианства, как его понимал Лохнер, - убеждена Элизабет Комес. - Как и вера, вьюнок снова и снова прорастает сквозь землю, пробивается к свету и расцветает чудесными цветами, распространяющими волшебный запах аниса..."

Вообще вьюнок - популярное в немецкой традиции растение. У братьев Гримм есть сказка "Стаканчики Богоматери", в которой возница поит уставшую Богоматерь вином из цветка вьюнка - за неимением стаканчика. Цветки вьюнка поэтому и сегодня нередко называют "стаканчиками Богоматери".

Еще один традиционный для художников XV века цветок, который мы также находим на алтарном складне Лохнера, - картезианская гвоздика. Алая гвоздика издревле символизировала страдания Христа. У нее было и другое предназначение: она предохраняла от вшей, блох и демонов.

Магическая мандрагора

В самой середине нижнего края картины находится растение, которое очень важно и для художника, и для автора книги: мандрагора. "Это - одно из важнейших для христианской символики растений и ключ к картине, - подчеркивает Элизабет Комес. - Его корень напоминает фигуру человека, а листья, которые растут после того, как расцветают цветы мандрагоры, достигают громадных размеров, до одного метра шириной!" Мандрагора упоминается в Библии, в "Фаусте", "Ромео и Джульетте"... Давно известно, что она ядовита. Но в Средние века и в ранний период эпохи Возрождения ей приписывали магические свойства. Считалось, что она делает человека неуязвимым. Вот, скорее всего, как раскрывается секрет Лохнера: именно поэтому он включил мандрагору в число спасительных для кельнцев растений.

Еще одно растение весьма двусмысленной репутации - это иглица колючая. Она популярна с глубокой древности. Иглицу сажали в Средние века вдоль стен кухонь и погребов, чтобы ее колючие листья предохраняли от мышей и крыс, а, значит, от чумы (отсюда одно из ее названий: мышиный терн). Сегодня ценятся другие свойства этого многолетнего вечнозеленого растения: оно вызывает сужение сосудов кожи, то есть помогает против судорог, отеков, тяжести в ногах, варикозного расширения вен, замедляет процесс так называемой целлюлитической инфильтрации тканей.

Кстати, среди множества растений и трав, которые с почти фотографической точностью изобразил Штефан Лохнер, есть один-единственный представитель животного мира: жук-олень, или рогач. В Средние века считалось, что он защищает от демонов. Так что и здесь художник не отступил от своей задачи "визуального спасения" жителей славного города Кельна.

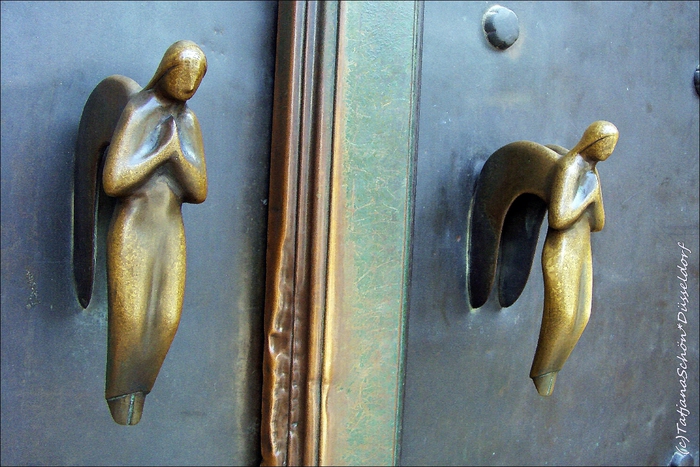

А в самом начале месяца я была на свадьбе в городке Ольденталь (это местное, очень приятное для всего романтического, поселение) с большущим необычным средневековьем. Соответственно, имеем такую ручку.

2.

А в самом начале месяца я была на свадьбе в городке Ольденталь (это местное, очень приятное для всего романтического, поселение) с большущим необычным средневековьем. Соответственно, имеем такую ручку.

2.  Вот с этой двери, в таком импозантном фасаде. Обращаю внимание на формы двери и окна над ней - самое большое (среди каких,

Вот с этой двери, в таком импозантном фасаде. Обращаю внимание на формы двери и окна над ней - самое большое (среди каких,

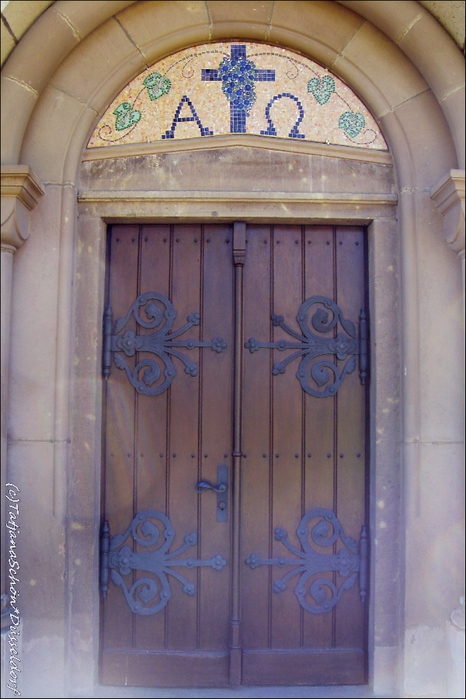

А рядом дверь - поскромнее, да с мозаикой над ней.

А рядом дверь - поскромнее, да с мозаикой над ней.

8.

8.

а

а

31. Деревенская церковь Визкирхе, 18 век:

31. Деревенская церковь Визкирхе, 18 век: 32. Полицейское управление Мюнхена.

32. Полицейское управление Мюнхена.

И - в заключение - ещё одна ландсхудская, где я стонала и причитала. А как не застонать?!

И - в заключение - ещё одна ландсхудская, где я стонала и причитала. А как не застонать?!

Уезжать опять не хотелось. Но и дождь прекратился, а мы поспешили на поезд. А до Дюссельдорфа - полтора часа пути, которые прекрасно можно провести в разговорах... И уже в поезде хочется вернуться, старину всю-всю и башни поразглядывать, калитки вот эти, например, - башенные, каролингские - двери в город Аахен.

Уезжать опять не хотелось. Но и дождь прекратился, а мы поспешили на поезд. А до Дюссельдорфа - полтора часа пути, которые прекрасно можно провести в разговорах... И уже в поезде хочется вернуться, старину всю-всю и башни поразглядывать, калитки вот эти, например, - башенные, каролингские - двери в город Аахен.