"Кому что нравится" - о Возрождении. И о "найденных" в гротах гротесках :-)

/Хорошо, что оно было, возрождение. 15 век - это прекрасно, это Штефан Лохнер, например.

Надо помнить про "привязанность человека эпохи Ренессанса к чувственной красоте мира, его стремление сделать праздником земную жизнь". В этой связи, вполне объяснимо, что XV и первая треть XVI века - время высокого подъёма для европейского прикладного искусства.

В разных концах Европы работали художники, делавшие уникальные вещи из природных материалов, передавая посредством их радостное ощущение мира. Шелка Флоренции и плетенное на коклюшках фламандское кружево, венецианское кружево и стекло, серебряные кубки Нюрнберга и резной камень Милана, падуанская бронза и брюссельские шпалеры, генуэзский бархат, майолика Фаэнцы и лиможская эмаль - даже беглое перечисление дает представление о широкой востребованности художественных ремёсел.

Подобно всей ренессансной культуре, прикладное искусство приобрело светский характер - художники стали выполнять не только церковные заказы, но и получили новых заказчиков - состоятельных горожан процветающих городов юга и севера Европы.

Микроисторическое:

Если в 1532 году семья нюрнбергского доктора тратила на все хозяйственные нужды 171 гульден (20 гульденов дрова, 48 одежда и т. д.), то почти столько же (169 гульденов) было истрачено на покупку серебряной утвари.

Новинки Появились часы, фанерованная мебель, стали прозрачными окна. Учение о перспективе, открытия в анатомии, оптике, химии и математике. Благодаря им изменились не только архитектура и живопись, но и шпалера, керамика, эмаль и декор мебели. Обрели новый декор существовавшие в быту предметы, и возникли новые. Декоративно-прикладное искусство Ренессанса стало одной из наиболее интересных страниц в истории культуры.

Мебель Так, украшением сундука в средневековье был обычно сложный орнамент масверк, восходящий к каменной резьбе собора, или изображение религиозных сюжетов. Теперь же, согласно описанию Вазари, истории, изображавшиеся на передней стороне сундуков, большей частью заимствовались из сочинений Овидия или других поэтов, или же из рассказов греческих либо латинских историков. Также, изображались охоты, турниры, любовные новеллы и тому подобные вещи. И далее знаменитый историк добавляет примечательные слова: кому что нравилось.

Говоря о новых формах мебели, следует, прежде всего, вспомнить кабинет, возникший именно в эпоху Ренессанса с её коллекционерским духом. В шкафах такого типа (со множеством выдвижных ящичков разной формы и размера) надежно сохранялись предметы коллекционирования: медали, камеи, гравюры, и т.д.

Одежда Перемены произошли в изготовлении костюмов, особенно женских. Из них было исключено все то, что в одеянии времен готики придавало фигуре удлиненные линии, которые мало считались с реальными пропорциями тела.

Ушли в прошлое конусовидные головные уборы эннены, доходившие до 50 сантиметров у горожанок, до одного метра у благородных дам, длинные шлейфы и вуали, глубокие треугольные вырезы, неимоверной ширины рукава, свисающие до земли, очень высокая линия талии.

Возрождение - прекрасным в человеке виделось не только духовное начало, но и его тело, костюм стал следовать естественным линиям, тем самым подчеркивая их совершенство. Мужской костюм, хотя и отличный по конструкции от современного (например, вместо брюк носили облегающие штаны-чулки), тем не менее, не стеснял движений.

Керамика Взникла новая отрасль: в мастерских делали тарелки с изображением девичьей головки и короткой надписью.

Иногда это было просто имя: Маргарита, Кассандра, иногда добавлялся лестный эпитет: прекрасная Камилла, красавица Фламинья. Конечно, такой предмет наглядно демонстрировал внимание жениха он ведь потрудился выбрать в подарок именную вещь. Сегодня подобные предметы обихода из Фаэнцы ("фаянс"?) можно увидеть во многих музеях, в т.ч Эрмитаже, обладающем обширной коллекцией итальянской майолики.

С большим мастерством итальянскими художниками чеканились медали, резались камеи и интальи, изображавшие конкретных людей. Круг заказчиков медалей был весьма широк. Если в средние века в композициях медалей возник обычай помещать изображение святого-покровителя, то теперь...

"...всякий синьор или знатный человек любил давать вырезать какую-нибудь выдумку или эмблему", так описывал моду своей юности ведущий ювелир эпохи Бенвенуто Челлини.

Теперь мастера ставили свою подпись на изделии гораздо чаще, чем их средневековые коллеги. Серебряники владели именными клеймами. С XVI века ткачи помещали свою монограмму на бордюре шпалеры.

Универсальность художников Ренессанса. Многие художники творили в различных областях искусства: в скульптуре, графике, архитектуре, монументальной живописи, и были одновременно ювелирами, резчиками по дереву и камню.

Например, Питер ван Альст являлся главой шпалерной мастерской в Брюсселе. Им и его помощниками была выткана по картонам Рафаэля знаменитая серия ковров, заказанная римским папой для Сикстинской капеллы. Николо Пеллипарио, первое имя среди мастеров майолики, виртуоз многофигурных сцен, которые принесли керамике Италии ообщеевропейскую славу.

Мастера интарсии (мозаики из пластинок дерева разных пород) владели искусством сложной перспективы убегающей к горизонту улицы, с постановкой фигур в разнообразных поворотах. Много "обманного" и причудливого. Курьёзы.

Виртуозно владея рисунком, легко передавая светотеневые градации, художники могли изобразить на дверцах шкафа нечто неожиданное: и приоткрытые дверцы, и полки в шкафу, и тень в глубине, и расставленные на полках в продуманном беспорядке книги, статуэтки, вазы. Да еще лукаво уронить из вазы цветок. Нужно подойти совсем близко, чтобы понять, что находишься перед закрытым шкафом, украшенным интарсией.

И восхищение лишь усиливается, когда оказывается, что автор (например, Джованни да Верона) — не только мебельщик, но и бронзолитейщик, архитектор, скульптор, миниатюрист, человек, вобравший в себя множество знаний своей эпохи.

А ведь и Дюрер, сын ювелира, смолоду обучавшийся этому делу, создавал эскизы, вдохновлявшие ювелиров и серебряников Германии.

Ганс Гольбейн, живя в Лондоне, делал наброски для ювелиров, оружейников, переплетчиков. Ранняя картина Боттичелли «Сила» — не что иное, как спинка судейского кресла, а поздние композиции «Деяния Св.Зиновия» исполнены на передних стенках сундуков, выполненных, очевидно, по церковному заказу.

Переосмысливали и перерабатывали достижения древнего - античного - мира, новое "возродившееся" искусство создало тип орнамента, сыгравший большую роль в последующем искусстве - гротеск.

Вот объяснение названия, данное Б.Челлини: «Гротески были найдены исследователями в неких земных пещерах в Риме, каковые в древности были комнатами, банями, кабинетами. Но, с тех времен почва поднялась и они остались внизу, и так как называют такие места в Риме гротами, приобрели они названия гротесков». Земные пещеры — это прежде всего случайно открытый при земляных работах в 1480 году огромный «Золотой дом императора Нерона», построенный в I веке н. э. Его росписи вдохновили художников Ренессанса на создание собственных композиций, где причудливо сочетались мотивы растительные и анималистические, фигурки людей, архитектурные конструкции, маски, канделябры.

Майолика XVI века не подражала буквально тем сосудам, которые в изобилии находили во время раскопок, тем не менее, очевидно, что этот вид прикладного искусства многим обязан античности.

Демонстрируя эрудицию, художники часто брали сюжеты из Тита Ливия, Плутарха, Плиния Старшего, Валерия Максима, из Овидия, Вергилия, Гомера. Изображая библейские сцены, мастерами итальянской керамики по-новому осмысливались и отображались античные сюжеты, образы и орнаменты.

Архитектоника Античная ордерная система преобразила не только архитектуру. На мебели также стали возникать колонны, пилястры, ниши со скульптурами, карнизы.

Появились новые принципы формообразования. На смену готической вертикали пришли формы, тяготеющие к спокойной горизонтали и ясной архитектонике.

Логику, отличавшую ренессансную архитектуру, можно проследить и в произведениях прикладного искусства: в венецианском бокале, где изящная ножка-балясина легко несла тонкостенную чашу, в высоком серебряном кувшине, бронзовом светильнике, золотой подвеске, (и даже!) в решении костюма.

-------------------------------- Конспект с использованием материалов статьи «Декоративно-прикладное искусство Возрождения» Л. Лившица (научный сотрудник Эрмитажа)

.

.

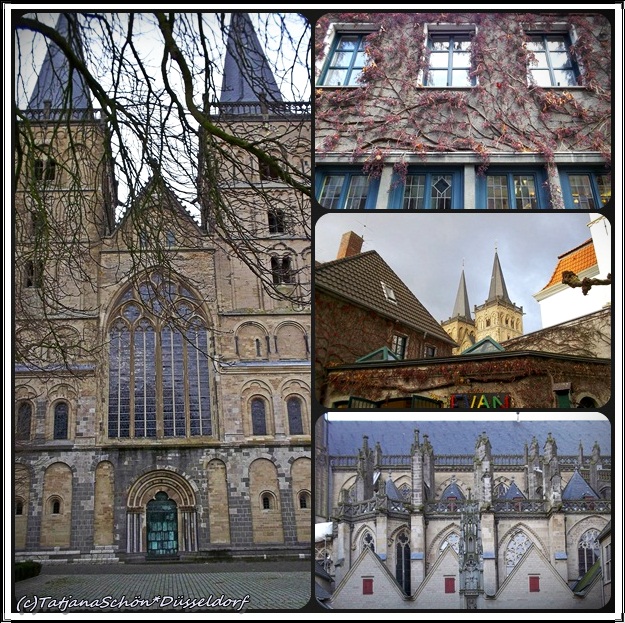

В ноябре немцы поминают усопших.

В ноябре немцы поминают усопших.